ターセム・シン監督 『ザ・セル』 : SF仕立てのグラン・ギニョール

映画評:ターセム・シン監督『ザ・セル』

先日、友人のオロカメンさんが、この映画の記事を上げていたので、「ああ、そう言えばこの映画も、公開時に観たいと思いながら、そのままになっちゃった映画だな」と思い出し、中古DVDで観ることにした。

オロカメンさんも書いているとおり、このDVDには「監督によるコメンタリー」も収録されており、監督がどんなものが好きで、何を考えながらこの映画を撮ったのかが、ほとんど語られていた。

私の場合、普通なら、レビューを書く前に、こうした「手の内」をさらしたような資料は、極力読まないようにし、あくまでも作品そのものと自分なりに向き合おうとするのだが、今回それをしなかったのは、オロカメンさんの評価も含めておおかたの評判どおり、本作が「ビジュアルは面白いけれど、映画としてはこじんまりとまとまっている佳作」止まりの作品だったからである。

つまり、力こぶを入れて論じるほどの作品ではないと判断したから、オマケとして付いているコメンタリーも「せっかくなので」と、貧乏性的に見た(聞いた)だけであった。

お話の方は、日本版の予告編映像のテロップにあった「『マトリックス』プラス『羊たちの沈黙』」だと、身も蓋もなく言ってしまっても良いかもしれない。これは、2000年度の作品である本作の紹介としてわかりやすいし、何より大ヒット作を引き合いに出すことによる宣伝効果もあるのだから、嘘にはならない程度に妥当な紹介だったと言えるだろう。

しかし、オロカメンさんが、

『他人の夢や心や精神に入り込むというアイデアだったら、日本でも夢枕獏の『魔獣狩り(淫楽編)』のサイコダイブだったり、小松左京の『ゴルディアスの結び目』のサイコ・デテクティブだったり、あるいは筒井康隆『パプリカ』に出て来る夢探偵などのような似たようなアイデアはけっこう見られる。』

と紹介しているとおり、本作が描いているのは、もろに今敏監督の『パプリカ』的な「夢探偵」なので、日本人としては「『パプリカ』プラス『羊たちの沈黙』」と言いたいところだ。本作が、上で挙げたどの映画にも、作品として及ばないとしてもである。

(今敏監督『パプリカ』より、現実世界に溢出した狂気のイメージ)

ターセム監督は、ビジュアル的に極めて優れたセンスの持ち主で、「MTV」出身だというのも、とてもわかりやすい話だ。そちらで発揮された映像センスを買われて、映画の監督に抜擢されたのだろう。

だが、やはり映像センスだけでは、映画監督としては、頭ひとつ抜けることは出来なかった模様である。

これもオロカメンさんがすでに指摘しているところなのだが、この監督の映像センスの良さとは、例えて言うなら「庵野秀明」的だ。つまり、「オタク」的なのだ。

彼の頭の中には、参照すべき「素晴らしい絵」がぎっしりと詰まっていて、それをこだわりを持って活用しており、映像的には、およそ隙がない。

だが、こうしたこだわりの強い作家というのは、えてしてワンマンなので、映像以外の部分、つまり劇映画としての演出力においても、相応の実力を発揮できなければ、大きな仕事はもらえなくなるのではないだろうか。

ターセム監督自身、コメンタリーの中で「助言を聞くのは大切だ」といったことを何度か口にしていたから、オロカメンさんは「人の意見を聞くタイプ=スタッフの才能を活用するタイプ」だと判断したようだが、私の判断はちょっと違う。

たしかに監督本人は「私は、スタッフの意見に耳を傾けるタイプ」だと思っていたかもしれないが、それは程度ものの話で、これほど徹底して「スタイリッシュな映像」を撮る監督なら、映像面に関しては、決して妥協しない人だったのではないかと考えるからだ。

そして、そうした「俺様ぶり」は、コメンタリーで「嘘をついた女優を最後まで許すことができなかったが、日程的に交換がきかなかったので、彼女については、引きでしか撮らなかった」と繰り返していた点にも窺えよう。

無論、事実として、予算や日程など、色々と妥協しなければならないことは、山ほどあったのだろう。だから、監督自身は「私は山ほど妥協したし、我慢もした、人の意見も聞いたし、会社の指示も聞き入れた」と思っているのだろうが、それは本人の主観であって、周囲の評価とは、自ずと大きなズレがあったのではないかと私は見ているし、結局は、そのあたりで、映画監督業では、思いのほか活躍しきれないでいるのではないかと推測している。

巨大資本の動く映画の世界は、「MTV」の小世界のようには、個人の作家性だけで保つような、「自由」な世界ではなかったということなのかもしれない。

○ ○ ○

本作は、お話としては「女性を誘拐したまま意識不明の昏睡状態に陥った連続誘拐殺人犯の頭の中にヒロインが入り、誘拐された女性の居場所を聞き出そうとする物語」だと言えば十分だろう。したがって、本作の売りは「猟奇事件」の方ではなく、あくまでも「猟奇犯罪者の頭の中の世界」を描いたところにある。だからこそタイトルも『ザ・セル(脳)』なのだ。

さて、ここで私が特に指摘したいのは、この映画の製作会社が、あの「ニュー・ライン・シネマ」だということである。

「あの」とは、「あのホラー映画の」という意味で、私の好きな『エルム街の悪夢』シリーズとか、近年では『死霊館』シリーズや『IT/イット』などを製作した会社だ。

無論、「ニュー・ライン・シネマ」は、『ロード・オブ・ザ・リング』映画三部作を製作した会社でもあるから、決して「B級ホラー映画」ばかり作っている会社ではなく、大雑把な印象で言えば、「ビジュアル面で楽しめるエンタメ映画」の製作会社だと言えるだろう。

それでも、作った時代が違うとは言え、映像的には、いささかチープだったあの『エルム街の悪夢』の製作会社が、またもや「悪夢」ものを作りながら、こんなに金のかかった「映像美」の作品を作るとはなあと、そんな感慨があったのも事実である。

だがその一方で、金がかかっており、映像的に圧倒的に優れているにもかかわらず、面白さという点では、本作は『エルム街の悪夢』(ウェス・クレイヴン監督・1984年作品)に遠く及ばない。それはやはり、監督の作劇術での力量差という他ないのではないだろうか。

(『エルム街の悪夢』シリーズより)

たしかに、ターセム監督の映像美は、私たちの目を惹くのだけれど、やはりそれだけでは映画にはならない。

例えば、私が最近観た「ヌーベルヴァーグの巨匠」ゴダールの作品も「スタイリッシュな映像美」が売り物で、ほとんど中身らしい中身がないのだが、とは言えゴダールの場合には、その「中身のなさ」にも、彼の「思想」が現れている。その一方、ターセム監督の場合は、端的に言って、「人間の内面性に関わる作劇」には興味のない(「見せ方」にしか興味がない)「映像オタク」であり、その点で、観客の「読み」を喚起する「深さ」が、まったく無いのである。

(ジャン=リュック・ゴダール監督『気狂いピエロ』より)

しかしながら、それでも、本作には一見の価値はある。その「映像美」だけで、観ておく価値はあるのだ。

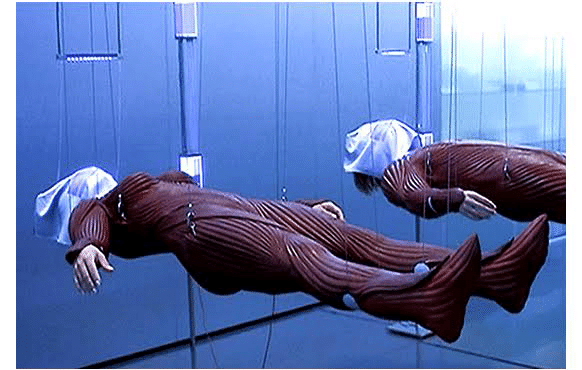

本作が「猟奇的な連続誘拐殺人犯の頭の中」を描く映画だということはすでに書いたとおりだが、では、その「頭の中の世界」が、ホラー映画の「おどろおどろしい世界」なのかと言えば、それは違う。

これもすでに書いたとおりで、猟奇的な「悪夢の世界」を描いていても、やはり、どこまでも「スタイリッシュで美しい」のだ。

監督は、コメンタリーで「舞台劇的」な世界を描きたかったという趣旨のことを話していたが、要は、ターセム監督は「猟奇殺人犯の頭の中」を生々しく描こうとしたのではなく、「自分好みの世界」を描きたかったし、描いただけで、「猟奇殺人犯の頭の中」的な要素は、所詮「ネタ」でしかなかった。

したがって、本作で描かれる「猟奇殺人犯の頭の中」は、決して「ホラー的な暗さに満ちた〈ゴシック〉世界」ではない。あえて言うなら「様式美に満ちたグラン・ギニョール的〈バロック〉世界」なのである。

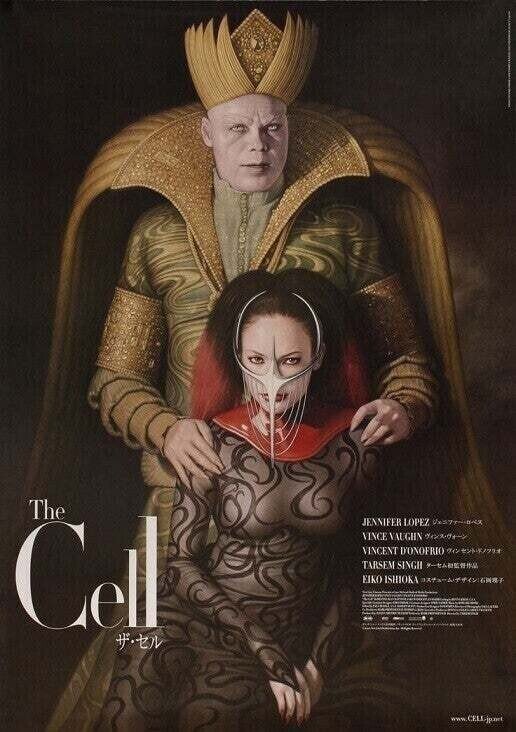

また、コメンタリーの中で、ターセム監督は、衣裳を担当した石岡瑛子(フランシス・フォード・コッポラ監督作品の『ドラキュラ』で、アカデミー衣裳デザイン賞を受賞)を絶賛して「彼女はもともと、僕にとっては神のような存在だった」というようなことを言っていたが、彼が石岡をそこまで褒め上げるのは、感性の「バロック」的過剰性において、共振したものだと見ていいだろう。

(コッポラ版『ドラキュラ』より)

そんなわけで、ターセム監督にすれば、本作が「猟奇犯罪もの」だとか「サイコダイブもの」だとかいったことは、さして重要ではなかったはずだ。

そういう脚本で映画を撮らないかという話をもらって、これなら「面白い絵が撮れそうだ」と考えて撮ったのが、この『ザ・セル』だったのではないだろうか。

その意味では、本作は「監督自身の頭の中(脳)を、過不足なく映像化した作品」であったわけである。

(2022年11月3日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○