映画 『禁断の惑星』 : 「名作」と言われる所以

映画評:フレッド・M・ウィルコックス監督『禁断の惑星』(1956年・アメリカ映画)

良い時代になったものである。昔からなんとなく「死ぬまで見られない映画」だという印象があって諦めていた作品を、中古DVDだと千円以下で見られるというのだから、夢のような話である。

もちろん、サブスクならもっと安いのだろうが、見たいものだけピックアップするということが大切なのだ。お金はかからなくても、惰性的に余計なものまで見て、無用に時間を浪費するのでは意味がないからだ。私は「暇つぶし」などしないのである。

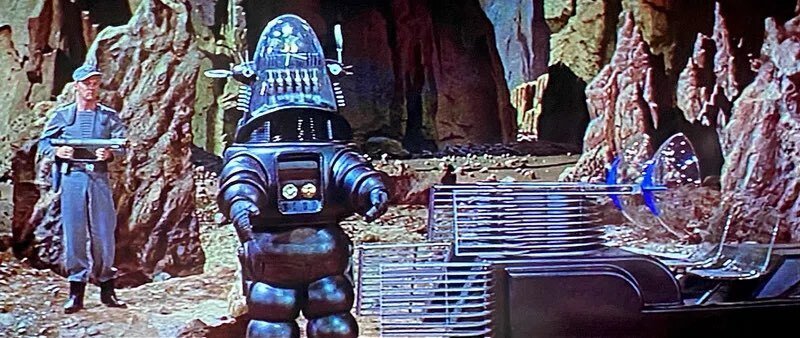

話を戻しそう。一一子供の頃、少年誌やSF雑誌などには、しばしば本作を紹介する記事が載っていて、そこには本作に登場するロボット「ロビー」の写真が必ず添えられていた。このロビーが、レトロかつカッコいいのである。

だから、この映画を見たいと思ったのだが、添えられている写真にモノクロが多かったせいか、私の中では、すっかりモノクロ映画だという印象が刻み込まれており、そんな古い作品だから、もう一生見られないだろうと、そう何となく思い込んでいたのである。

ところが一昨年、初めてゴダールを見て「なんだこれ?」と感じたのがきっかけで、映画を研究的に見るようになり、そのせいで、古典的な映画を中古DVDで見るようになった。

それまでは、もっぱら「古本」購入のために利用していた「ブックオフオンライン」で、そうした中古DVDを購入するようにもなったのだが、それだと、映画館なら2000円ほど取られるのに、古典映画などだと500円から1500円くらいまでで購入でき、しかも新作映画とは違い、いちいち映画館まで出向かなくても家で見られるから、出不精な私には、こんなにありがたいものはなかった。

しかしだ、中古DVDを購入し始めるきっかけとなったのが、かのジャン=リュック・ゴダールなのだから、これまで私が購入してきた中古DVDは、古典的名作や、見落としていた名作映画が多かった。

だが、先日ふと気づいたのである。なにも名作ではなくても、けっこう安く買える「マニアックな娯楽映画」もあるのではないか、と。そう気づいて、最初に念頭に浮かんだのが、この『禁断の惑星』だったというわけである。

一一ちなみに、その次に思い浮かんだのは『大アマゾンの半魚人』で、これも『禁断の惑星』と併せて購入したから、近いうちに鑑賞して、レビューを書きたいと思っている。

○ ○ ○

さて、本作『禁断の惑星』なのだが、今の目で見ると「映画としては」大した作品ではない。駄作とまでは言わないが、まあ「凡作」止まりであろう。

だが、SF作品としての「ビジュアル面」、特に、ロビーをはじめとした「デザイン面」はとても素晴らしかった。

なかでも、地球連邦の探査船だか何だかが、本編の舞台となる、地球型のアルタイル第4惑星(アルテア4)に降り立って、そこへエアバギーに乗ったロビーが現れるまでのシークエンスの特撮ビジュアルは、まさに感動の連続だった。

なにしろ、地球連邦軍だか何だかの、主人公らが乗る宇宙船が、もろに「円盤」型なのだ!

「空飛ぶ円盤」と言えば、地球に飛来する「宇宙人の乗り物」だという固定観念があったので、まさか人類の宇宙船が「円盤型」だなどとは、ほとんど想像を絶しており、「逆転の発想」的なかたちで、虚を突かれたのである。

だが、考えてみれば、宇宙から飛んでくるのが円盤型なのであれば、地球人が宇宙へ飛び出していくのも円盤型だろうというのは、ある意味「合理的」な考え方だ。なにしろこの映画が作られた時代には、まだ「アポロ計画」さえ始まってもいなかったのだから、人類が宇宙に飛び出していくというのは、SF小説の中にだけ登場する「絵空事」だったのである。

そんなわけで、古いSF映画における「宇宙船」の多くは、まさに「ロケット」がそのまま「宇宙船」になるようなイメージのものが多かった。

「ロケット」とは、言うなれば、フォン・ブラウン博士が開発した「V2ロケット」を、もう少し洗練したようなかたち。別の言い方をすれば、ライフル銃の細長い弾丸に、2、3枚の三角翼をつけたようなかたちとでも言おうか。

また、年配の方にしかわからないだろうが、手塚治虫原作のテレビSFドラマ『マグマ大使』に登場する、マグマ大使のロケット型「飛行形態」みたいなものだと思ってくださるといい。

一一いや、本作『禁断の惑星』に登場する人類の「宇宙船」は、そうしたオーソドックスに「レトロなロケット型」ではなく、意外にも「円盤型」だったのが、私には、まず衝撃的でもあれば、斬新でもあったという話なのである。

で、この宇宙船が、宇宙空間を飛んでいるところから物語が始まって、惑星アルテア4に降り立つ際、地面に近づくと、青い反重力ビームみたいなものを下に放射した後、おもむろに着陸用の脚が出てくるという一連の流れも良かったし、エメラルドグリーンの空を持つ惑星アルテア4の、荒涼とした風景も良かった。

今の目で見ると、その風景画にはイラストっぽさが残っているものの、当時としては、十分にリアルに描かれたものだったろうと思える出来なのだ。

また、この宇宙船の艦橋内の様子が良かった。まるで『宇宙大作戦』(『スター・トレック』のテレビ放映時の邦題)なのだ。艦橋のメカニカルな内装も、乗組員の制服も、乗組員の風貌も。

調べてみると、『スター・トレック』は、本作の10年も後の作品だから、本作が『スター・トレック』に影響を与えているというのは、まず間違いのないところだ。

ただし、落ち着いて見てみると、この宇宙船の乗組員たちは、『スター・トレック』のエンタープライズ号の乗組員たちとは違い、全員「白人男性」なのである。このあたりが、アフリカ系アメリカ人(つまり、黒人)による「公民権運動」の始まったばかりの時期に作られた本作と、「公民権運動」を経た後の『スター・トレック』との、ハッキリとした違いなのだと言えよう。

まさにこれも「時代の申し子」的な要素として、とても興味深い事実である。

また、すでに触れたロボット「ロビー」のデザインが、とにかく素晴らしい。

レトロな「ロボット」というと、日本でもおもちゃ化されて親しまれたロビーが、もはや古典的なものとして、群を抜いて有名だが、しかし、これもそれ以前の「ロボット」というと「ブリキ人形」に近い、お粗末なデザインだったからである。

その点で、ロビーの流線型的で、かつメカニカルな構造が外からも見える頭部デザインなどは、まさに最先端のメカニックデザインであり、今も古びない傑作なのだ。

無論、私の世代では、圧倒的な存在感を示すアニメ作品『宇宙戦艦ヤマト』に登場した、ロボット「アナライザー」は、原作者の松本零士が、ロビーを参考にしてデザインしたもので、この点については、松本零士自身による証言もあったと記憶する。

実際、本作の中でロビーは、野菜だの酒だのを体内に取り込んで、これを「分析」し、そのままのものを複製して見せるという芸当を披露していたが、その際のセリフとして「分析(アナライズ)中です」というのがあって、「アナライザー」はこのあたりから採られた名前なのかもしれない。

また、さらにいうと、ロビーのボディーは、シックな「メタリック・ダークブルー」なのに対して、アナライザーは、わかりやすく「赤」だったというのも、カラー映画であることを売り物にした時代の映画と、微妙な色合いを出せないアニメとの違いだったのかもしれない。もしも、アナライザーが最初からCGで描かれるものとしてデザインされていたなら、ロビーに倣ってシックな「メタリック・ダークブルー」になっていたかもしれないのである。一一などと、つい楽しい妄想まで膨らませてしまう。

ことほど左様に、ビジュアル面では先鋭的な本作も、そのビジュアル面で「これは、ちょっとなあ」と思ったものが、ひとつだけあった。

それは、有名な「イドの怪物」である、「透明怪獣」のデザインである。

「透明怪獣」なのだから、普段は姿が見えないのだが、その襲撃に備えて設置していた電磁バリアへの接触と光線銃の攻撃を受けて、透明な「イドの怪物」は、その「輪郭」だけを、赤く浮き上がらせるのだ。その時の「姿形」のデザインが、ちょっといただけなかったのである。

このシーンは、手描きアニメーション作画を合成したものとなっているのだが、そのキャラクターデザインが、まるで「二次元アニメ」のそれであり、ディズニーの『美女と野獣』の、野獣の出来損ないという感じだったのだ。

だが問題は、デザインとして、かっこいいとか悪いとかではなく、あくまでも、実写のドラマでは浮いてしまう、いかにも「漫画アニメ」的な「二次元的デザイン」であった点だ。

このシーンは、ディズニーのスタッフが協力したそうだが、やはりこれも、3D的な作画の容易ではなかった時代の、時代的な制約だったと考えるべきなのであろう。

さて、ここまではもっぱら「ビジュアル面」を問題にしてきたが、今の目で見て物足りないのは、やはり「SF的なアイデア」の部分である。つまり、本作の「透明怪獣」の正体が、有名な「イドの怪物」だというアイデア。

詳しくは説明しないが、「イドの怪物」とは「(人間の)潜在意識が生んだ怪物」ということであり、この言葉の意味を知った当時の私、あるいは、そのからしばらく後の私は、その「イドの怪物」を、さすがに「井戸の怪物(貞子)」だなどとは考えずに、スタニスワフ・レムの『ソラリス』みたいなものかと予想していたのだが、本作は、さすがに古い作品だけあって、そこまで「深淵な設定」ではなく、もっとシンプルなものであった。

またその一方、後年、富野喜幸によるアニメ『伝説巨神イデオン』で、「イデの無限力」という謎のパワーに接した際は、「これは、『禁断の惑星』のイドと関連するかもしれない」と気づいたのだが、今となれば、その関連性は確実だと言えるだろう。なぜなら、「イデオン」も「イドの怪物」も、すでに滅びた文明の残したものという設定だったからである。

ただ、『禁断の惑星』の「イドの怪物」というのは、説明されれば、比較的「わかりやすい」ものなのだが、さすがに、『禁断の惑星』の影響を受けた側の、後年の作品である『伝説巨神イデオン』における「イデの無限力」の方は、人間の理屈を超えたような、捉えどころのなさがあって、そこが魅力になっていた。

言い換えれば、『禁断の惑星』のドラマ的な弱点とは、シンプルに「理に落ち、わかりやす過ぎる」という点なのである。

『禁断の惑星』の「映画」としての弱点は、その魅力的なビジュアルデザインに比して、ドラマとしての面白みや厚みに欠ける点だ。

「透明な怪物」の正体も、結局は、関係者の会話の中で「種明かし」がされるだけであり、このドラマの場合「会話での設定説明」がやたらと多くて、動きがほとんど無いのである。

しかも、その会話さえ、どこかで聞いたことがあるような「紋切り型」の域を出ず、会話自体の魅力にも欠ける。そして、さらにいうと、「会話の撮り方」が、テレビドラマ的に単調な「紋切り型の切り返し(撮り)」になっていて、いかにも退屈である。

具体的に言うと、「AとBの会話」では、まずは「両者が向かい合って話し合う(ひき)ショット」 で位置関係を説明し、次にAが右斜め前に向かって話すバストアップショット。それを受けて、次に対話相手のBが左斜め前に向かってしゃべる「切り返しショット」となる。その次は、Aの肩舐めでAと対面するBを映しながらAのセリフが背中越しに入り、といったようなことが、単調に繰り返されるのである。

つまり、本作の場合、「ビジュアルデザイン」は良かったのだが、ドラマを支える「SF的アイデア」の方は、悪くは無いものの、さすがに古いし、古さ相応に捻りもない。

さらに良くないことには、人間の描き方が「紋切り型」で、キャラクターに魅力を感じない。加えて、映画技法的に見て「撮り方」に工夫がなく、あまりにも絵づらが単調なのである。

だから、「ビジュアルデザイン的」には感動したけれど、「映画」としては凡作でしかない、という結果になるのだ。

無論、それでも、本作を見られたことだけでも、ありがたいことだし、特に冒頭部の「特撮部分」の絵づらは、本当に素晴らしかったし、映画音楽として初めて使われた「電子音楽」も、ちょっと、やり過ぎ感はあったものの、とても懐かしかった。

ともあれ、この作品が、のちの多くのSF作品に多大な影響を与え、その意味で「名作」と呼ばれる所以も、見ることができたればこそ、得心もいったのである。

(2024年6月20日)

○ ○ ○

● ● ●

・

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○