富野喜幸 (富野由悠季) 監督作品 『伝説巨神イデオン』 との再会 : 皆殺しと転生

現在公開中の吉野耕平監督の実写映画『ハケンアニメ!』について、先日レビューを書いた。その中で、登場人物の一人、天才アニメ監督である王子千晴のモデルが、「イケメンで前衛的な作風」という点で『少女革命ウテナ』の幾原邦彦をモデルとしていると同時に、「最終回で、登場人物の皆殺し」を目論んだという点で、『伝説巨神イデオン』の富野喜幸(富野由悠季)をモデルにしてもいる、として次のように書いた。

『富野は、「虫プロ」時代の作品『海のトリトン』や「日本サンライズ」時代の作品『無敵超人ザンボット3』で、善悪を逆転させる、どんでん返しの最終回を描いて、多くのファンを驚かせた。『ザンボット3』の次の『無敵鋼人ダイターン3』の最終回でも、暗示的ではありながら、主人公に関する驚くべき真相を描いて見せた。

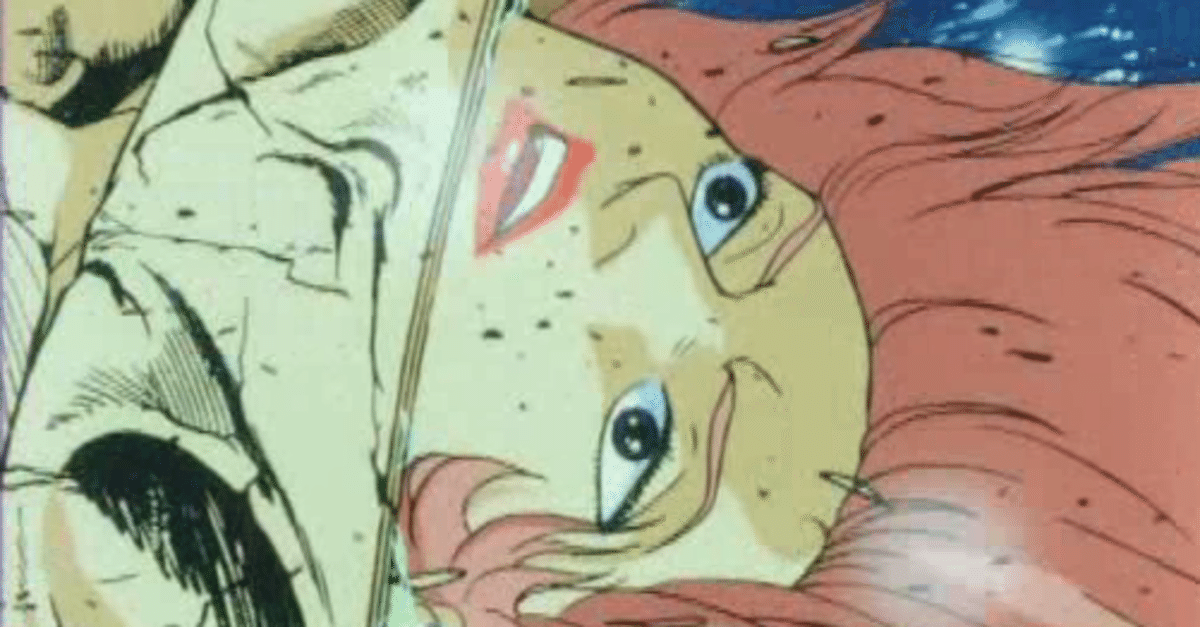

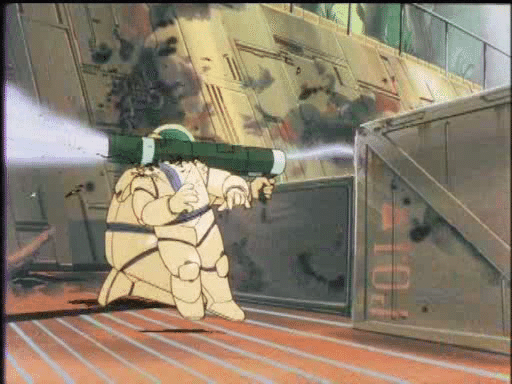

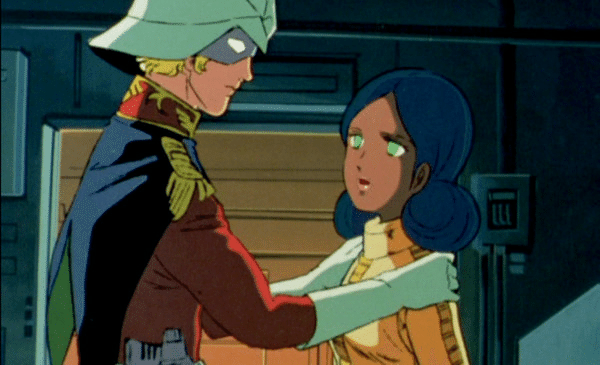

また、その次の『機動戦士ガンダム』では、それまでのテレビアニメにおける「勧善懲悪」を超えた「戦争のリアル」を描いて大ヒットを飛ばしながら、その余勢を駆って作られた次作『伝説巨神イデオン』では、登場人物たちがいがみ合いばかりしているという、人間感情の負の面をもリアルを描いて、視聴者やスポンサーの不興を買い、その挙句、打ち切りが決まった最終回では、敵味方、幼児も含めて、すべての登場人物たちを「皆殺し」にしてしまった。

一一こうして、富野喜幸(富野由悠季)に付いたあだ名が「皆殺しの富野」だったのである(劇場版では、その「皆殺し」において「幼女の首が切れて飛ぶ」カットすらあった)。』

富野の作家的特性を、大まかの紹介した文章ではあるが、「皆殺しの富野」と呼ばれるようになった経緯としては、これでは不十分であり誤解を招きかねない部分が確かにある。

というのも、富野は何も、この『伝説巨神イデオン』1作で、そう呼ばれるようになったわけではなく、それ以前の『無敵超人ザンボット3』でも、完全な「皆殺し」ではないにしろ、それに近いものがあったし、その後の作品のいくつか、例えば『聖戦士ダンバイン』『機動戦士Ζガンダム』『機動戦士Vガンダム』なども、同様に、言うところの「鬱エンド」の作品であった。

富野喜幸(富野由悠季)が、いつ頃から「皆殺しの富野」と呼ばれるようになったのか、その正確なところを私は知らないが、ただ、『伝説巨神イデオン』1作をして、そう呼ばれるようになったのではない、ということだけは、ここでハッキリと補足しておきたいと思う。

それと、前記拙文で、もう一つ誤解を与えかねない点として、『イデオン』の最終回が「皆殺し」になったのは「打ち切りに対する、腹いせの意趣返し」だ、と受け取られかねない点である。

富野の経歴からも明らかなとおり、無論、こうした理解は間違いで、『イデオン』という作品を通覧すれば、あの結末に向かって意識的に展開してきた物語だというのも、理解できるはずだ。

つまり、あのラストは、「ぶち投げた」ためのものではなく、当初の予定どおりではあれ、テレビ版では打ち切りのために「予定どおりには描き切れなかった」もの、だったのだ。まただからこそ、「劇場版二部作(接触篇・発動篇)」が作られ、『接触篇』をテレビシリーズの「総集編」とし、打ち切りのために描き切れなかった部分を描いたのが、かの名作『発動篇』だったのである。

○ ○ ○

さて、私は前記レビューでの、以上のような「不十分な紹介」の補足をしなければならないと気づき、同時に『伝説巨神イデオン』という作品について、そもそも「自分なりの解答」をまだ与えていなかったことを思い出した。

『発動篇』のラストでは、謎の力「イデ」の発動によって、敵対する二つの人類(文明)、「バッフ・クラン(敵方)」と「地球人類(バッフ・クランからすると「ロゴ・ダウの異星人」)」の双方が、丸ごと「皆殺し」になった後、敵味方すべての登場人物が(「幽霊」と呼ぶのは違うので)「霊体」的なものとなって宇宙を飛翔し、それが光の束となって、ある未知の星に降り立つところで物語を閉じるのだが、「このラストは何を意味しており、そこから導き出されるであろう、この作品が描こうとしたものとは、いったい何だったのか」という問題(謎)について、私は長らく解答を与えられないまま放置していたのである。

だが、今なら、この難解な物語に、それなりの「解釈」を与えることができるのでは、と考えた。

そこで、その謎解きのきっかけとして、私の頭に長年響き続けたきた、最終回における主人公ユウキ・コスモの悲痛な叫び「こんな甲斐のない生き方なぞ、俺は認めない」から考えてみようと思った。

ただ、純粋な「記憶」だけだったので、私の中では、このセリフは、最後に「ぞ」の付く「こんな甲斐のない生き方なぞ、俺は認めないぞ!」というものだったのだが、レビューを書くには、いささか自信がなかったので、検索して調べてみたところ、「コスモスに君と」氏のブログ「アニメ音楽の物語」所掲のレビュー「『伝説巨神イデオン』と『発動篇』」に、このセリフが「こんな甲斐のない生き方なぞ、俺は認めない」と紹介されていたのであった。

ハンドルネームからして熱心な『イデオン』ファンであることが明らかな「コスモスに君と」氏は、本編TVシリーズや『発動篇』を繰り返して鑑賞しているそうだが、私の『イデオン』鑑賞経歴はというと、TVシリーズの本放映での鑑賞と、『発動篇』のテレビ放映での鑑賞の、それぞれ一度ずつだけだったと思う(あとは、富野喜幸によるノベライズ作品を刊行時に読んでいる)。

劇場版『接触篇』と『発動篇』については、前売り券を購入しておきながら、なぜか観に行かなかったという痛恨の過去があることを、私はここに告白しておきたい。たぶん「一応、ケジメとして観なければ」という気持ちはあったものの、正直、それほど期待していなかった、ということだったのであろう。

そんなわけで、その後に、折に触れて、「名作『伝説巨神イデオン』」に触れた各種の文章を幾らかは読んではいるだろうが、本格的に「『イデオン』とは、どんな作品だったのか?」という問題を考えるには至らなかった。

それは、この「神秘的な結末を持つ作品」を解釈するには、私がまだ若く、無知で未熟だったということもあるし、「もう一度、最初からキチンと観なおさないと、論じようもない」という気持ちもあったからだ。

だから今回「自分のいま持っている知識や能力の範囲でいいから、『イデオン』に、自分なりの解釈を与えてみよう」と考えたのは、『イデオン』の再鑑賞までは(時間的に辛いから)しないまでも、いまなら「SF」や「宗教」についての知識がそれなりにあるので、その線で「解釈」も可能だろう、と考えたからだ。

言い換えれば、『伝説巨神イデオン』という作品に、真正面から再チャレンジするのではなく、今できる範囲で「爪痕だけは残しておこう」と考えたのである。

しかし、それにしても、私の記憶がごく限られたものでしかないのも明らかなので、再チャレンジのための「参考」になるのではないかと、前記の、「コスモスに君と」氏のレビュー「『伝説巨神イデオン』と『発動篇』」を読んでみた。

ところが、これが思いもかけず、ほとんど完璧な『伝説巨神イデオン』論であったために、私はすっかり打ちのめされてしまった。『イデオン』論として、私にはこれ以上のものは書けないだろう、と思ったのだ。たとえ、『イデオン』を再鑑賞してもである。

それくらい「コスモスに君と」氏のレビュー「『伝説巨神イデオン』と『発動篇』」は素晴らしいものだったのだ。

だから私は、「コスモスに君と」氏のこのレビューを、是非とも多くの人に読んでほしいと思う。

こんな素晴らしい『イデオン』論は、プロの評論家だって、きっと書いていないはずだし、こんな素晴らしい「評論」を、ネットの片隅に埋もれさせておくのは、アニメファンとして容認できることではない、と考えたのだ。

そんなわけで、是非とも、この素晴らしい『伝説巨神イデオン』論を読んでほしい。一一新たな議論が可能だとすれば、それは、そこからしか始まらないのである。

・「コスモスに君と」氏のレビュー:「『伝説巨神イデオン』と『発動篇』」

http://kosumosunikimito.blog9.fc2.com/blog-entry-146.html

http://kosumosunikimito.blog9.fc2.com/blog-entry-147.html

http://kosumosunikimito.blog9.fc2.com/blog-entry-148.html

http://kosumosunikimito.blog9.fc2.com/blog-entry-149.html

http://kosumosunikimito.blog9.fc2.com/blog-entry-150.html

http://kosumosunikimito.blog9.fc2.com/blog-entry-151.html

○ ○ ○

さて、「コスモスに君と」氏の「イデオン論」を読んでいただけただろうか?

読んでいただけたものとして、私は、以下の文章を書いていきたい。

○ ○ ○

じつは、私は「コスモスに君と」氏の「イデオン論」に触発されて、TVシリーズおよび劇場版のDVDボックスを、中古とは言え、一括注文してしまった(現時点、未着)。

「コスモスに君と」氏の論考に接して、やはり『伝説巨神イデオン』という作品とは、一度は真正面から対決しておかないことには、死ぬにも死にきれないと思ったからだ。

余談になるが、1962年(昭和37年)生まれの私は、来年、定年退職を迎えることになるのだが、定年が見えてきた頃から、人生の終盤を意識し始め、これまで「やり残してきたこと」を少しずつでも片付けていきたいと思うようになった。

例えば、私は、かなり広範な守備範囲を持つ「読書家」だが、その起点にあったのは「小説」であり、「小説」についても、幅広いジャンル作品を読んでいる。それでも、人が一生で読める冊数というのは、たかだか1万冊程度で、二十代から三十代まで「ミステリ」を集中的に読んだがために、それ以外のジャンルは、ほとんど読めなかった。例えば、「SF」は長らく、読みたくても読めないジャンルだったが、近年では「ミステリ」をほとんど読まなくなり、その分のいくらかの時間を「SF」の新旧作品に振り当てている。

一方、私が最初に読んだ文学ジャンルは「日本の純文学」だった。だから、「ミステリ」を読み始める前の高校生時代は、主に「純文学」を読んでおり、その当時に、夏目漱石、森鴎外、武者小路実篤、芥川龍之介、谷崎潤一郎、太宰治といった人たちを読み、その後は散発的に、泉鏡花、小林多喜二、中島敦、三島由紀夫、小林秀雄、坂口安吾、大西巨人、大江健三郎、村上春樹といった人たちを読んだ。

それでも、読んでおかなければならない作家は、数多く残っていたから、定年を前にしたここ数年になってから、志賀直哉、永井荷風、葛西善蔵、正宗白鳥、葉山嘉樹、和辻哲郎、江藤淳、野間宏といった人を読んでいるが、見てのとおり、女性作家や古典文学は、ほとんど読めておらず、たぶん、死ぬまで読めないだろうと思っている。

で、なんでこんな寄り道をしたのかというと、私にとっては、こうした作家たちと同様、『伝説巨神イデオン』は自分なりに決着をつけておかなければならない作品だ、ということなのである。

しかも、過去に作品に接することができなかったということではなく、過去に接した際には「歯が立たなかった」作品だったからこそ、『イデオン』は、いずれリターンマッチをしなければならない作品であり、その機会が、今回訪れたのだと、そう思ったのである。

○ ○ ○

したがって、『伝説巨神イデオン』のTVシリーズ本編および劇場版を再鑑賞して、最後の決戦に挑む前に、私はここで、今の力量の範囲内において、これまで抱えてきた「『イデオン』という作品の謎」と対峙してみたいと思う。

言うなれば、これは「力試し」でしかないのだが、再鑑賞の前だからこそ書けることもあると思うので、あながち、この「記憶との対決」も無駄ではないと、そう考えているのだ。

○ ○ ○

「あのラスト」をどう考えるか? そして、『伝説巨神イデオン』という作品は、何を意図して書かれた作品であったのか? 一一それについて、私はこれから、再鑑賞の前に、できるかぎり「コスモスに君と」氏の論考の影響を排しつつ、自分なりの見解を示しておきたい。

まず、私が考えたのは、不可解な無限力「イデ」とは何か、それを発動させた「第六文明人」が残した「イデオン」と「ソロシップ」とは何なのか、という問題である。

私が考えるのは、「イデオン」と「ソロシップ」を遺したとされ、すでに滅亡したと考えられている「第六文明人」とは、実のところ「肉体を持たない精神生命体」のようなものとして、作品の時間の中で生きていたのではないか、ということだ。

つまり、彼らは、ほとんど「神」の域に達した「精神生命体」であり、それはちょうど、A.C.クラークが『2001年宇宙の旅』などのシリーズで描いた、「地球人類を育み、知性を与えた」「神にも比すべき」存在である「超文明的な異星人」なのではないか、というものである。

彼ら「神のごとき力を得た、元・第六文明人」は、何らかの理由で「生かすに値する知的生命体」を作ろうとして、「バッフ・クラン」や「地球人類」などの「人類」をいくつか作って、それらが「生かすに値する知的生命体」に育つかの「実験」を試みていた。

しかし、ソロ星でバッフ・クランの攻撃を受け、ソロ・シップで逃亡することになるコスモ・ユウキをはじめとした「地球人類」(のサンプル)たちは、作品でも描かれているとおりで、いがみ合いばかりしており、なかなか「うるわしい関係」を築くことのできない、未熟な生物であった。

だが、宇宙移民を始めていることからも分かるとおり、「地球人類」は、その母星においても長年、仲間内での愚かな「戦争」をくりかえしてきてはいても、そこで絶滅するには至らなかったようである。

一方、バッフ・クランの方も、「貴族」や「武人」がいることからも分かるとおり、「戦争」をくりかえしてきた人類であり、それを母星の外にも広げ始めた、未熟で危険な「人類」であった。

つまり、この二つの「人類」は、「戦争」をやめられないという悪弊はあるものの、それで自滅しない程度の自制心と理性は持ち合わせていた、「未熟な生物」だったと言えるだろう。

そこで、「神のごとき力を持った、元第六文明人」は、こう考えたのではないだろうか。

「彼らを、我が母星に呼び寄せ、無限力を秘めた我らの遺跡(イデオンとソロ・シップ)に接しさせる。そして、彼らがそれをどう利用するかで、彼らの最終的な処遇を決定しよう」一一つまり、「巨大な力を共同利用して、お互いに繁栄する道」を選ぶか、「これまでどおりに、巨大な力の独占を試みて相争う」ことしか出来ないか、それを試そうとしたのではないだろうか。

そして、その答は、無論、後者だった。

だから、絶滅させたのだ。一一「彼らは、失敗作だった。だから、作り直そう」と。

したがって、全員が死んだ後に『敵味方すべての登場人物が(…)「霊体」的なものとなって宇宙を飛翔し、それが光の束となって、ある未知の星に降り立つところで物語を閉じる』というのは、「失敗作」から「生命の種」になる部分だけを抜き出して、それを新しい星に「着床」させ、そこで新たな「知的生命体」を作ろうとした、ということを意味していたのではないだろうか(そして、そうした「神の試行錯誤」は、それまでにも繰り返されてきたはずだ。彼らが、万能の神であったならば、そもそも失敗などしないはずだからである)。

つまりこれは、ユウキ・コスモたち「個人の転生」というのとは、違うのではないだろうか。

絵的には、半透明の裸体で、彗星のごとき光の帯を後に引いて宇宙空間(そら)を飛翔する彼らだが、それが未知の惑星へと集中していき、巨大な光の束となって降り立つというのは、言うなれば、彼らは「個人」ではなくなり、新たな生命を生むための「生命エネルギー」的なものになった、ということを意味しているのではないだろうか。

だから、このラストは「コスモたちは死んだけれど、新たな生命へと生まれ変わることで、救われた」というのではないように、私には思える。

つまり、「神のごとき力を持った、元・第六文明人」の視点からすれば、いわば「粘土人形づくりに失敗したから、それをグシャッと潰して、素材としての粘土に戻し、その粘土で、また新しい作品を作り始めた」というようなことであり、「素材としての粘土」こそ生かされてはいるものの、「失敗作のアイデンティティ」は残されていない、と考えるべきなのではないだろうか。

これが『伝説巨神イデオン』という作品の、あの「謎めいたラスト」の意味なのではないか。

だとすると、あのラストは、一見「悲惨な死に方をしたけど、次は争うことをしない生命体に生まれ変わるんだろうから、結果としては、ハッピーエンドなんじゃないか」という「解釈」は、誤りである、ということだ。

あのラストで、半透明な霊体のようなものになって、生前の嘆き悲しみを忘れたかのように、幸せそうな笑みを浮かべて、宇宙を飛翔していくコスモたちは、実のところ「生前の感情」を失っただけであり、言うなれば「アイデンティティ」を失って、「別人」になったも同然で、例えていうならば「ロボトミー手術を受けて、感情を失った人間」と同じような意味で「幸福そうなだけ」なのではないだろうか。

芥川龍之介の短編「杜子春」で、主人公の杜子春が「お母さん!」と叫ぶことで拒絶した、それは「人間性を失った上での幸福」の獲得だったのではないだろうか。

このように書くと、なんとも「救いのないラスト」だということになってしまうが、もしも、富野喜幸が、このようなことを意図して、あのラストを描いたのだとしたら、この『伝説巨神イデオン』という作品は、いったい何を語ろうとした作品だったのだろうか?

○ ○ ○

それは、たぶん「人類という生命種の、度しがたい愚かさへの絶望」であり、それでも、その先に期待したい「一抹の可能性=希望」だったのではないだろうか。

「コスモスに君と」氏は、前記の論考で、次のように論じている。

『イデが人の意思の集合体であるなら、人の業とは何かを知らぬわけでもなかったろう。誇り高い武人であるドバにしてみれば、「溺愛していた娘が異星人に寝取られ、その上、子供まで身ごもらされた」としか考えることができないのだ。父としての、男としてのこだわり、それを乗り越えて全人的な考えた(※ ママ。多分「考え方」)ができぬのが人なのだ。

乗り越えられないのが、人の業なのだ。

「身ごもった」のではない、「身ごもらされた」。この受け止め方の違いは、絶望的なまでに遠い。

それを知っていて、引き合わせたのだとしたら、イデもまた、世直しを捨てたシャアのごとく、今の人類に絶望して、これを滅ぼすつもりだったのだろう。

ゼロからやり直すしかない、と。』

『カララはもとより、ドバもハルルも、とどのつまりは己の生き方、主義主張を貫き通した。

その行く末が滅びだった。

でも、「好きになった人を切り捨てられない」「自分の子供たちに誇らしく生きてほしかったのに、それどころか自分を苦しめる生き方をされた」「女として妹に負けた悔しさをどうにもできない」という感情、生き様を嘲笑える人間などいない。』

『しょせん、僕らはニュータイプなんぞにはなれない。どこまでもオールドタイプなのだ。100年、1000年たっても、ホモ・サピエンスはオールドタイプでしかない。

喜怒哀楽は変わらないし、人としてどうあるべきかのこだわりも、己の出自や環境に振り回される「運命(さだめ)」も、古(いにしえ)の時代から変わることはないのである。

「発動篇」は、その古代から連綿と続く、「人の業」の愚かさを、親子、男女の葛藤を軸に据えて顕わにし、人はそこから解放されないが故に、滅ぶしかないという理(ことわり)を言い切ったが故に、僕の心の芯から離れないのである。』

まったくそのとおりだと私も思うし、富野喜幸もきっとそのように考えて、「皆殺し」を敢行したのであろう。

「自分自身がそうであるように、人間とは、その業によって振り回されながら生きるしかない、度しがたい生命体なのだ」という「絶望」を、富野喜幸は抱えていたのである。

だが、そんな富野は、同時に「それでも、人間は、変われるのではないか」という「希望」を捨てきれない人でもあったのだろう。だからこそ、『機動戦士ガンダム』では「ニュータイプ」を描いたし、『伝説巨神イデオン』では「種としての転生」を、最後の最後で描いた。

しかし、周知のとおり、『機動戦士ガンダム』での「ニュータイプ」というアイデアは、キャラクターデザインをし作画監督を務めた主要スタッフの一人である安彦良和からの、厳しい批判を招いた。

当然であろう。「地球人類」が「仲間内で殺し合いばかりして、少しも成長しない愚かな種」だと描きながら、しかし、それが「宇宙に出れば、生まれ変われるのではないか」というのは、「進化論」的な装いをまとっているとは言え、あまりにも「甘い期待」であり「現実逃避的な観念」だ、という批判は免れ得ない。

「コスモスに君と」氏が『しょせん、僕らはニュータイプなんぞにはなれない。どこまでもオールドタイプなのだ。100年、1000年たっても、ホモ・サピエンスはオールドタイプでしかない。』と書いたのは、結局のところ「人間の問題は、人間として解決するしかない」ということであり、「人間が人間でなくなれば、救われるんだがなあ」という僥倖依存的な富野喜幸的発想は、目の前の問題からの「逃げ」でしかないのである。

そして、安彦良和の不満もまた、そうしたところにあったからこそ、「逃避観念としてのニュータイプ」なんてものは、絶対に認められないと反発した。

それでも最後は「作品は監督のもの」ということで、TVシリーズ本編では折れたものの、その代わりに、のちに自分の手で、「ニュータイプ」概念の登場しない『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』をマンガ作品として描き、それをアニメ化もして、自分なりの落とし前をつけて見せたのであろう。

「人間の物語は、どこまでも人間の物語として、落とし前をつけなくてはならない」と。

○ ○ ○

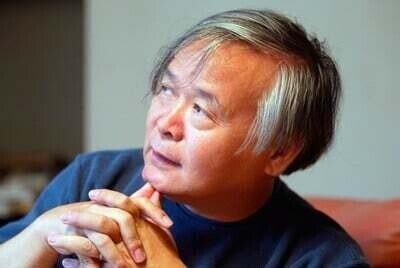

こうして見てくると、富野喜幸(富野由悠季)という人が、どういう人なのかが、ハッキリと浮かび上がってくるのではないだろうか。

要は、富野は「理想主義のロマンチスト」であり、「人間の度し難さ=自分の度し難さ」を知り、それを我が事として嘆き苦しみながら、それでもどこかで「救い」を信じたいと願った人なのだ。

だからこそ、『機動戦士ガンダム』で、安彦良和の批判にさらされたこともあって、「人間の度し難さ」という「現実」を徹底的に描こうとして『伝説巨神イデオン』のように、人間たちがいがみ合いを止められず、最後は絶滅するという物語を描きながら、やはり最後に「転生の夢」を付け足さずにはいられなかったのだろう。

それは、観客のための「せめてもの救い」だったのではなく、やはり富野自身が求めずにはいられなかった「幻想としての救い」だったのではないだろうか。

そしてこうした意味で、富野喜幸(富野由悠季)という人は「救いはあると信じたい」という人間的な「業」から、最後まで自由になれず、それに振り回された「人間くさい人」だったのだ。まさに、

人はどうして 生きていくのか

死にゆくためと 諦めきれず

狩人のように 宇宙(そら)駆けぬける

(『伝説巨神イデオン 接触篇』挿入歌「セーリング・フライ」より・作詞 井荻麟=富野喜幸)

ということだ。

富野喜幸は、安彦良和のようにドライに「現実」を生きられるような「強さ」を持たない、極めて「ナイーブ」な人であった。

「死んだら、それでおしまいです」「人は死ねば、ゴミになる」「やれることをやって、それでダメなら、もう仕方がない。あとは野となり山となるしかないのだ」と、それこそシャア・アズナブルのように割り切れる人ではなかった。「必然的かつ絶望的な終末」であっても、その先に「救い」を求めて、もがかずにはいられなかった人だったのである。

そして富野喜幸自身も、そうした自分の「弱さ」は、言われるまでもなく自覚していただろう。

その証拠に、上の「セーリング・フライ」の、1番の歌詞はこうである。

あこがれだけに まどわされたり

つらさのがれの 逃げ道にして

行ってはいけない メフィストのくに

ばら色の唇が 君をまよわせて

flying now flying now

なにも思わず 心ふさいで

生まれでる 君ならば

忍び恋のように

スペース・ランナウェイ スペース・ランナウェイ

月と星の間を

スペース・ランナウェイ セーリング・フライ

『機動戦士ガンダム』で、シャアが、ララァ・スンに対して「ララァは優しいな」と言ったのは、単なる褒め言葉ではない。それは「それが(非情に徹しきれない)弱さでもある」という意味を含んでおり、事実その結果としてララァは死ななければならなかったのだが、そうした意味で、安彦良和は、富野喜幸のどうしようもない「優しさ」に、同情しながらも苛立っていたのであろう。

○ ○ ○

『伝説巨神イデオン』という作品のラストには、こうした富野喜幸の「矛盾」が、そのままの形で描かれていた。

だからこそ、この作品は「論理的かつ無矛盾に、その意図を特定する」ことのできない、それゆえに「難解」なものになったのではないだろうか。

しかし、この「最後まで孕まれた矛盾=つけられなかった決着」をして「失敗作」だと言えるかというと、それは、その結果的評価にも明らかなとおり、そういうことにはならない。

『伝説巨神イデオン』という作品は「屈折しているがゆえに難解」な作品ではあっても、やはり傑作なのだ。

なぜなら、「物語作品」というものは、「論文」とは違って、「強固な論理的一貫性」があれば良いというものではないからだ。時に「矛盾」を孕んでいても、その「矛盾」に「強固な必然性」があるのならば、その「矛盾」は、「物語作品」の重要な「構成要素」となり得るからである。

だから、ここで蛇足的に説明するならば、安彦良和の作品が、富野喜幸の作品に及ばない、ある種の「物足りなさ」や「不全感」を持っているのは、どこか「理に落ちて」いて、「人間の業」を描くには至っていないからであろう。

安彦良和は「信念」の人であり、その意味で「強い」人ではあるけれど、やはり、どこかで「観念」や「信念」の域に止まるところがあり、富野のような「弱い人間」の「弱さ」に「共感」できないし、それを容認し得ない人だったのではないだろうか。そのために、どこか「深み」に欠けたのではないか。

言い換えれば、富野喜幸(富野由悠季)の作品は、「人間という存在の弱さ」をどこまでも引きづりながら、それでも、見えない希望を求めて、もがき続ける作品だったからこそ、自身の弱さにもがき苦しむ多くの人々の「胸を打つ」ことが出来たのではないだろうか。

○ ○ ○

「砂の十字架」(『機動戦士ガンダム』劇場版第1作の主題歌)

作詞作曲:谷村新司

ライリー ライリー ライリー リラー

命かけて誓えど

ライリー ライリー 背中の

羽根はすでに破れて

飛び立てば闇 振り向けば闇

光ははるか遠くに 見えない

それでも真実は 伝わるはずだと

祈りを越えた愛だけを 心の糧に

祈りを越えた愛だけを 心の糧に

ライリー ライリー ライリー リラー

人は誰も旅人

ライリー ライリー 両手に

掴みきれない夢を

別離と引き換えに 涙と引き換えに

掴めるものだけが 背負った十字架

ふるえるその指が 何かを伝える

祈りを越えた愛だけが 闘う力

祈りを越えた愛だけが 闘う力

なぜ、この歌の作詞は、井荻麟=富野喜幸ではなかったのだろうか。

谷村新司が音楽業界の大物だったということもあるだろうが、何より、富野がこの歌詞に共感したからではなかっただろうか。

(2022年6月2日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・