『伝説巨神イデオン』における 〈転生〉問題

『伝説巨神イデオン』は、画期的なヒット作『機動戦士ガンダム』の後を受けて、富野喜幸(富野由悠季)監督が手がけたテレビアニメであった。

だが、その痛快さに欠ける内容から視聴率が上がらず、最終盤になって打ち切りが決まり、不完全なかたちで終わらざるを得なかった。

しかし富野監督は、この打ち切りを半ば予想していたかのように、描ききれなかった「結末部」を劇場版作品として制作し、同作を、日本のアニメ史に残る、異色作にして歴史的傑作として完成させたのである。

この『劇場版 伝説巨神イデオン(THE IDEON)』は、発端から終盤に至るまでの物語をまとめた「総集編」的色彩の濃い「接触篇(A CONTACT)」と、描ききれなかった最終盤を描いた「発動篇(Be INVOKED)」の、2部作として制作された。

「接触篇」は、テレビ版を再編集し、新作画を加えて、物語の展開を一部改変整理することで、「発動篇」の内容を理解しやすくするものとしてまとめられていた。

一方「発動篇」の方は、テレビシリーズの最終回では「そのとき、イデが発動した」で、唐突に閉じられた物語の最期を、テレビの放送倫理コードの束縛を逃れて、残酷なまでに描き切った。

そして、こうした経緯が、結果としてこの作品の「すべての登場人物が死んで、転生する」という前代未聞のラストを、説得力のあるものとして完成させた、とも言えるだろう。

言うなれば、テレビシリーズに対する、スポンサーからの「打ち切り命令」は「イデの発動による絶滅」であり、『劇場版 伝説巨神イデオン』への「転生」を促す、きっかけとなったのである。

無論、富野監督が『劇場版 伝説巨神イデオン』2部作を作りえたのは、『機動戦士ガンダム』の事後的大ヒットと、それに続く同作の「映画版3部作」を成功させたという実績があり、なによりも『イデオン』スタッフの執念があったからであろう。

このような状況の中で、テレビシリーズに「劇場版」を合わせて完成した『伝説巨神イデオン』という作品とは、一体どのような意味で、「傑作」なのか。あの「転生」というラストは、どう評価すべきなのであろうか?

一一この「問い」への「答」は、まだ与えられていない。

と言うよりも、その「正答」は、富野喜幸自身によっても与えることのできないもの、視聴者自身が、その「問い」に個々で向き合うことでしか「回答」を与えられない「謎」として提示されたからこそ、『伝説巨神イデオン』という作品は、歴史に残る傑作となり得たのであろう。

あの「転生」という「宗教的」と呼んで良いであろうラストを、どう「理解」するのか、するべきなのか。

それは、「視た者個々の世界観との対決」に委ねられているのである。

だから、私は以下で、『伝説巨神イデオン』という作品が、そういう「傑作」であることを前提として、あのラストとの対決を試みる。

○ ○ ○

私にはすでに、『伝説巨神イデオン』を論じた、次の文章がある。

上の論文「皆殺しと転生:富野喜幸(富野由悠季)監督作品『伝説巨神イデオン』との再会」にも書いたとおり、私は、ネット上で公開されていた「コスモスに君と」氏の論文「『伝説巨神イデオン』と『発動篇』」に触発されて、1980年のテレビシリーズ、それを受けての1982年の「劇場版2部作」での完結以来、ずっと気になりながらも放置してきた、この「問題作」との対決を、いよいよするべき時が来たと思った。

そこで、まずは1980〜1982年の当時に『イデオン』を観た記憶と、「コスモスに君と」氏の論文を参考にして、今の段階でどこまで書けるかを試し、その後、テレビシリーズと「劇場版2部作」をDVDで再鑑賞した後に、何が書けるか、一一この二段構えで『伝説巨神イデオン』という歴史的傑作と対決することにした。

そして、上の論文「皆殺しと転生:富野喜幸(富野由悠季)監督作品『伝説巨神イデオン』との再会」(以降「皆殺しと転生」と略記)が前者であり、本稿「『伝説巨神イデオン』における〈転生〉問題」(以降「転生問題」と略記)が後者である。

○ ○ ○

今回、『伝説巨神イデオン』のテレビシリーズと「劇場版2部作」を再鑑賞した結果、感じたのは「意外に記憶どおりだった」ということである。

再鑑賞前の論文「皆殺しと転生」の執筆時は、「イデ」の設定の細かい部分を失念してはいたものの、物語全体の流れは、おおむね記憶どおりであった。と言うか、物語の大まかな流れや結末を知った上での、二度目の鑑賞であった今回は、全体の作りが、良く見透せたと言えるだろう。

つまり、「皆殺しと転生」で指摘したとおり、『伝説巨神イデオン』という作品は、「発動篇」で描かれた「絶滅」という結末に向かって、計画どおりに展開された物語であって、決して「打ち切りに対する腹いせ」としての「絶滅ラスト」などではない、ということだ。

しかし、「絶滅」までは良いとしても、そのあとの「転生」描写は、あれで良かったのだろうか?

私は、納得できなかった。

「皆殺しと転生」でも論じたとおり、あの「転生ラスト」は、やはり富野喜幸という人の「人間への希望」という「業」としての「弱さ」が引き寄せた、不合理な、取って付けたような、ご都合主義的な、願望充足的なラストなのではないだろうか。

主人公であるユウキ・コスモをはじめとしたソロシップの仲間たち全員どころか、敵方のバッフ・クランの人々も含めて、両「地球」の人類すべてが、イデによって絶滅させられた上で、全部まとめて「転生」するといった、この「ハッピーエンド」は、あまりにも「その人々」を、コケにしたものではないのか。

何も考えない視聴者なら、悲惨な死に方をした人々が「兎にも角にも、転生できた」んだから「救われた」と安心できるのかもしれない。

しかし、その「安心」は、絶滅させられた「その人々」個々のものではない。

たしかに、絶滅したあとの彼らは、半透明の「霊体」のような存在となり、生前に心を通じあった者どおしが、特に男女が、手を取り合い、彗星のような光の尾を引きながら、宇宙(そら)を駆ける。そして、それらの光は、未知の惑星に着床し、その星に「新しい知的生命体」が生まれることを暗示するところで、「発動篇」は終わる。

つまり、彼ら、両「地球」の人類は、その「業としてのエゴ」を乗り越えられなかった不完全な存在であり、失敗作として、イデによって絶滅させられはするものの、彼らの「魂」のようなものは、新しい知的生命体を生むための「種」となるのであり、その意味で、悲惨な死に方をしたコスモたちは、「前世での無意味な死に対する執着」を浄化されて「転生」した、ということになる。一一だから「ハッピーエンド」なのだと。

しかし、私は、そんなふうには考えない。到底そんなふうには、考えられない。

これも「皆殺しと転生」で書いたことだが、これでは「無念を呑んで死んだコスモ」たちの魂は「救われない」としか思えないからだ。

「いや、そうではない」という反論もあるだろう。

そんな「一個の生を、意味あるものであれと望む、生への執着」こそが、「無意味な執着」であり、人類の愚かさの源泉である「業」なのだから、そんなものは拭い去って、捨ててしまえばいいのだ、という考え方である。一一たしかにそれは、客観的には正しいようにも思える。

だが、当事者の気持ちを無視した、客観的かつ一方的な処断とは、あまりにも傲慢なものなのではないだろうか。客観的に正しい判断なら、「当事者の気持ち」など、どうでもよいと言うのか?

「いや、その当事者の気持ちが、執着を失うことで変わるのだから、何も問題はないのだよ」と、そう答えるのかもしれない。

しかし、私は、当人の意思にかかわりなく、他者によって「改変された心」とは、すでに「改変される前の当事者の心」そのものではないと考えるから、この説明では納得できない。

むしろ、「心」が改変されるということは、「改変される前の当事者の心」が「抹殺された」ということであり、言うなれば「二度殺された」ということになるのだ。

ならば、「改変された心」を持つ「私」は、どうなるのかと問われれば、それは「似て非なる、別の私」が生まれただけだ、と言いたい。それはもう「以前の私ではなく、心の一部を奪い去られた、別の私」でしかないのである。

つまり、私は、非業の死を遂げる前の、コスモの悲痛な叫び「こんな甲斐のない生き方なぞ、俺は認めない」や、カーシャの「そうよ、みんな星になってしまえ!」という、あまりにも悲しい叫びの側につきたい。彼や彼女の「救われない想い」を「無かったこと」になどしたくはない。

もしもそれを、その合理性のゆえに受け入れるのだとしたら、もはや私は「人間でなくなる」と、そう感じるからだ。

そうだ。問題の焦点は、ここなのだ。

要は、イデの望む「業」を持たない人間とは、「人間」ではない、ということなのだ。

「人間」とは、その「度しがたい愚かさ」も含めて人間であり、「愚かさ」をすべて拭い去った後に残る「天使」のような生き物は、すでに「心」を持たない存在なのである。

「だが、イデが望んだのは、パイパー・ルウやメシアのような、幼児のように無垢な心を持つ人間、ということなんだから、大人の業や執着による汚れだけ拭い去っても、人間であり得るのではないか?」という問いもあるだろう。だが、そんなものは、存在し得ない。

(パイパー・ルウ、カララ・アジバ、その子メシアのモデルとなった、左から、洗礼者ヨハネ、聖母マリア、イエス・キリスト)

現実的に言うならば、幼児に代表される子供にも、「業」や「執着」は、厳然としてある。

それが無ければ、彼らは生きられないし、成長も望まないだろう。なにしろ「生きたい」とか「気持ち良くありたい」といった「欲望」も持たないのでは、それはすでに「死物」に等しいからである。

つまり、「子供は純粋で、大人のように欲望にまみれていない」というのは、「紋切り型の誤認」でしかない。

幼児や子供にも「欲望」があり「執着」があり、それが生き物としての「業」なのである。

ただ、彼らのそれは「未熟」であるがゆえに、大人のそれとは違ったかたちを採っているにすぎない。

すなわち「お腹が空いた」「お漏らしで気持ち悪い」「ママはどこに行ったの?」「抱っこして!」

一一これらはすべて「欲望であり執着としての業」であり、これらがあるからこそ子供は成長し、そして「大人の業を持つ、大人になる」のである。

だから、「業のない人間は、もはや人間ではない」のだ。

したがって、死後のコスモの霊体が、なかなか目を覚まさず、キッチ・キッチンのキスの後に目覚めたのも、それだけコスモの、生前の「無念の想い」への執着が強かったからであろう。

事実、目覚めた後のコスモは、自身の目覚めが遅れたのは「いろいろ、こだわりがあったからね」と軽く説明する。

だが、この「こだわり」こそが、人間を人間たらしめている「欲望」であり「執着」としての「業」ではないのか。

例えば、「愛する人に幸せになってほしい」「たとえ自分が犠牲になってでも、なんとか生き延びてほしい」「子供たちだけは、生き延びてほしい」「明るい未来であってほしい」「せめて、人々の死が、意味あるものであってほしい」一一これらはすべて、「欲しい」という言葉にも明らかなとおり、「欲望」であり「執着」としての「業」でしかない。

しかし、こうした「業」無くしては、「愛」も「理想」も「献身」も何もない、ただ生きているだけの「死物」になってしまう。

(「発動篇」での、アーシュラの死)

イデが「汚れなき、高度な知性体」を望んで、「人間的な業を消去する」という「改変」を行ったのなら、「業を持たない、知性体としての人間」とは「生体コンピュータ」のようなものでしかなく、所詮は「第六文明人」の作った「イデ」の似姿にしかならない。

「人間」の喜びや悲しみを、「バグ」として平気で切除するような、冷たい存在にしか、なりようがないのだ。

だから、目を覚ました後のコスモたちが、死ぬ前のコスモたちであるかのような描写は、端的に「嘘」である。

「欲望」であり「執着」としての「業」を失った彼らは、本当なら、個性を失った「ロボットのごときもの」になっていなければならない。

なのに、富野喜幸は、なぜ、死後の彼らを、「前世への執着」を失っただけで、それ以外は「そのまま」のように描いたのか。

それは無論「そうとでも描かないと、二度殺したことにしかならない、描写になるからだ」ということであろう。

つまり、目を覚ました、霊体となったコスモたちが、見かけも中身も個性を持たないに等しい、ボーッとした存在になっていたのでは、あまりにも残酷で、到底ハッピーエンドには見えないものになっただろう。それでは、視聴者は救われないし、誰よりも富野喜幸自身が救われない。

だから、富野喜幸は、つじつまが合わないことを承知の上で、願望充足的にあのラストをつけたのだ。

「理屈を超えた救い」に期待して、あの「不合理なラスト」を付したのだ。

だが、それは「現実逃避」以外のなにものでもなく、一種の「信仰」のたぐいでしかないだろう。

もはや、理屈などつかず、ただ「信じたい者だけが信じるしかない、非合理な物語」である。

私は、常々「この世界には本来、意味はない。つまり善も悪もなく、幸も不幸もない」と言っている。ただし、「人間の主観」として、それは「在る」というのは認めている。

つまり、人間の持っている「善悪、美醜、幸不幸」といった「価値観」は、すべて、偶然発生した生命が、生き延び進化発展していく中で、自ら生み出してきた「生存戦略としての幻想」なのである。そう考える(虚構的価値を信じる)ことで、その種が生き残る可能性を高める、それは「(種の存続衝動を合理化する)物語」に過ぎない、ということだ。

だが、それでも私たち「人間」は、「人間」を辞めることはできず、そこに「善悪、美醜、幸不幸」を感じないわけにはいかない。

ならば、私たちは「善、美、幸」を、選ぶべきではないか。その「欲望」であり「執着」としての「業」を引き受けるべきではないのか、とそう考える。

そして、そう考える私からすれば、「発動篇」のラストとしての、あの「転生」は、ごまかしに満ちた「欺瞞」として、とうてい容認し得ないものなのだ。

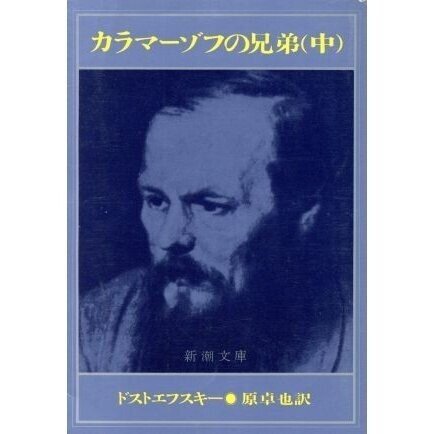

ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』で、次兄イワンの語った「もしも人間が救われるための代償として、この世において、罪もない子供たちの涙が必要だと言うのなら、私はそんな天国など、こちらから願い下げだから、謹んで天国への入場券はお返しするよ」という言葉の側に、私は立つ。

コスモやカーシャの「生前の嘆き」の側に立って、「転生による救い」など、断固拒否して「地獄に落ちよう」ということだ。一一そこにはきっと、「不条理で残酷な生と死」への「怒りと嘆き」を抱えたままの、本物のコスモやカーシャがいると確信するからである。

そして「聖書」にもあるとおり、本物のメシア(救世主=キリスト)は、「すべての人間を救う」のではなく、すべての人間に対し「最後の審判」を下し、洗礼を受けた「善き者」しか、「天の国」へ招き入れはしないのだ。

「イデ」ではない「父なる神(イェホバ)」もまた、本来は、残酷な「皆殺し」の神なのである。

「七度目に,祭司が角笛を吹き鳴らすと,(※ 預言者)ヨシュアは(※ ヘブライ人=後のイスラエル人)民に命じた。ときの声をあげよ。主(神=イェホバ)はあなたたちに(※ 異民族の)この町をあたえられた。町とそのなかにあるものはことごとく滅ぼしつくして主にささげよ。(中略)金,銀,銅器,鉄器はすべて主に捧げる聖なるものであるから,(※ 強奪して)主の宝物蔵に収めよ。角笛が鳴り渡ると,民はときの声をあげた。民が角笛を聞いて,一斉にときの声をあげると,城壁が崩れ落ち,民はそれぞれ,その場から町に突入し,この町を占領した。彼らは,男も女も,若者も老人も,また牛,羊,ろばに至るまで町にあるものはことごとく剣にかけて滅ぼしつくした」(ヨシュア記6:16~21)

「主はヨシュアに言われた。『おそれてはならない。おののいてはならない。全軍隊を引き連れて(※ 異民族の街)アイに攻め上りなさい。アイの王も民も周辺の土地もあなたの手に渡す』(中略)その日の敵の死者は男女合わせて一万二千人,アイの全住民であった。ヨシュアはアイの住民をことごとく滅ぼし尽くすまで,投げ槍を差し伸べた手を引っ込めなかった」(ヨシュア記:81~26)

「ヨシュアは命じた。『洞穴の入り口を開け,あの五人の王たちを洞穴からわたしたちの前に引き出せ』。彼らはそのとおりにし,エルサレム,ヘブロン,ヤルムト,ラキシュ,エグロンの五人の王を洞穴から引き出した。五人の王がヨシュアの前に引き出されると,ヨシュアはイスラエルのすべての人々を呼び寄せ,彼らと共に戦った兵士の指揮官たちに,『ここに来て彼らの首を踏みつけよ』と命じた。彼らは来て,王たちの首を踏みつけた。ヨシュアは言った。『恐れてはならない。おののいてはならない。強く雄々しくあれ。あなたたちが戦う敵に対して,主はこのようになさるのである』。ヨシュアはその後,彼らを打ち殺し,五本の木にかけ,夕方までさらしておいた」(ヨシュア記10:22~26)

私は、「残酷な神」の前に膝を屈することを潔しとしない、地獄行きを選んだ「無神論者」である。

救われたい者は、不幸な子供たちから目をそらして、「天国」とやらへ行けば良いのだ。

(2022年6月25日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・