スティーヴン・ミルハウザー 『イン・ザ・ペニー・アーケード』 : たとえば〈文学〉とは、こういうものだ。

書評:スティーヴン・ミルハウザー『イン・ザ・ペニー・アーケード』(白水Uブックス)

先日、本書と同じ「白水Uブックス」の「海外小説の誘惑」シリーズに収められている、アラン・ベネット『やんごとなき読者』を読んで、とても面白かったので「そう言えば、ここのところ海外現代文学を読んでいないなあ」と思い、昔、買っておきながら読めなかった本書を、古本で再入手して読んだ。そして感じたのは、その退屈さも面白さもひっくるめて「文学だなあ…」ということだった。

日本のエンタメ小説と決定的に違うのは、読んでいる最中はけっこう退屈だったりもするのだが、読み終わった後に「絵」が残る、という点である。いつの間にか一つの絵が、心に刻みつけられているのだ。

エンタメ小説のように、読んだら忘れるとか、忘れはしないまでも、その作品のイメージは「ファイルに閉じこまれる」といった感じではない。否応なく、その作品を象徴する「絵」が、刻み込まれているのだ。

そして、本書『イン・ザ・ペニー・アーケード』などは、その典型的な作品だと言えるだろう。

本書によって刻み込まれた、その「暗い絵」は、何度も夢の中に出てきていて不思議はないのだけれど、それがあまりに自然な「夢の中の風景」なので、目覚めた後は思い出せないのではないだろうか。その意味では、私はその夢を、本書を読む前から何度も見ており、それを、本書の中に見出したのかもしれない。

本書や作者については、柴田元幸の「訳者あとがき」があまりにも的確で素晴らしく、何も付け加えることがないので、少々長くなるが、引用させていただこう。

『 小さな町の薄暗い博物館の一室で、一人の少年がぼんやり展示物を眺めている。少年は退屈している。館内に並ぶ平凡な陳列品に飽き飽きしている。少年は苛立っている。僕が見たいのはこんな物じゃない。僕がいたいのはこんな所じゃない。

と、突然、目の前にある、一見何の変哲もない一枚の絵の中の風景が動き出す。少年の人差し指ほどの大きさの人々がにわかに仕事に精を出し、馬車は道を進み、犬たちは野山を走る。少年は驚愕に目をみはる。倦怠の底にまどろんでいた少年の精神が一挙に眼をさます……

スティーヴン・ミルハウザーはひとつの原風景にくり返し立ち戻る作家である。その原風景とは、具体的なディテールを備えた一個の情景というよりも、むしろあるひとつの同じ思いに貫かれた、それぞれ異なった細部をもついくつもの情景を生む源泉のようなものである。

たとえばそれが、いま挙げたような情景となって現れるのである。

(中略)

(略)もちろんそれは、ミルハウザーが楽天的で能天気なロマンチストだということではない。さらなる美、さらなる驚異の探求の果てには天国の無限の輝きが待ち受けているといったような呑気な話ではない。彼がつくり出す芸術家たちの究極には、常にどこか暗い影がさしている。高揚の背後に激しい焦燥感が見え隠れしている。「落ち着かない」(restless)「苛立った」(irritated)「憑かれた」(possessed)といった言葉を、ミルハウザーはくり返し使う。これらの言葉が暗示するように、彼は、そういった探求をひとつの病、おそらくはついに癒されることのない病として描く。たとえば「イン・ザ・ペニー・アーケード」の主人公の少年も、「僕がかつて憧れたものたち、忘れていたものたちがひしめき合う、失われたペニー・アーケード」を求めて、現実のペニー・アーケードを空しくさまよう。彼らが本当に求めているものは、つねに、すでに、失われている。だがいうまでもなく、あらかじめ敗北を運命づけられているからこそ、病はいっそう甘美なのである。

(中略)

(略)アメリカ文学を代表する(※ ギャッツビーやエイハブ、あるいはサトペンなどの)ヒーローたちを捉えているのは、〈いま・ここ〉に対する絶対的な不満である。エイハブやサトペンの神話的スケールはかならずしも共有しないけれども、ミルハウザーの登場人物もまたこれと同じ不満に憑かれている。現代文学の本流から外れているとしても、むしろまさにそのことによって、ミルハウザーは、より大きな伝統を確実に継承しているのである。』(P251〜254)

本書の収録作品は、

・ アウグスト・エッシェンブルク

・ 太陽に抗議をする

・ ソリすべりパーティー

・ 湖畔の一日

・ 雪人間

・ イン・ザ・ペニー・アーケード

・ 東方の国

となっているが、やはり圧巻は、巻頭の中編「アウグスト・エッシェンブルク」であろう。

「訳者あとがき」に書かれたミルハウザーの特徴が、この作品には出揃っているからであり、他の短編や掌編は、そうしたミルハウザーの本質を、側面から証拠立てる、多彩な切断面の数々だと言えるかもしれない。それらは、「アウグスト・エッシェンブルク」の暗い世界から発して、現代に赴いたり、東方の幻想的な世界に赴いたりするのだけれども、その根っこは必ず「アウグスト・エッシェンブルク」の暗い世界につながっている。一一そんな感じなのだ。

(スティーブン・ミルハウザー)

○ ○ ○

だが、以上のような「解説」だけでは、所詮は柴田元幸よる「訳者あとがき」の屋上に屋根を架するだけにしかならないので、以下は、個人的に惹かれた部分について書いておこう。

『「でも僕とつき合うには(※ 君は)純粋すぎる、そういうことか? 僕の不潔な金で手を汚すには純粋すぎるっていうのか? もう一つ言わせてもらおう。君は友人としても失格だぜ。何か君の趣味に合わないことが出てきたとたん、もはや友情もおしまい。君は信頼のならん人間だよ。君にはどこが冷たいところがあるんだ……」。彼は立ち上がった。「君はそうやって一人で乙に澄まして……」。うんざりした気持ちでアウグストは顔を上げた。と、憎悪の念をみなぎらせた眼差しでハウゼンシュタインがじっと自分を睨みつけているのが目に入った。僕はこの男をそれほどまでに傷つけてしまったのだろうか? アウグストは骨の髄まで疲れを感じた。』

(P98「アウグスト・エッシェンブルク」より)

自動人形師としてのアウグストの才能をいち早く見出し、彼に作品発表の場としての「自動人形劇場」を提供して、事業としても成功させた、世慣れた青年才子ハウゼンシュタイン。

しかし、見世物はやがて世間に飽きられるので、ハウゼンシュタインは世間の低俗な嗜好に迎合しようとして、アウグストに妥協を求める。だが、アウグストの興味は、世間や生活といったところにはなかったので、彼は頑としてハウゼンシュタインの申し入れを拒絶する。そのときのハウゼンシュタインの言葉が、これである。

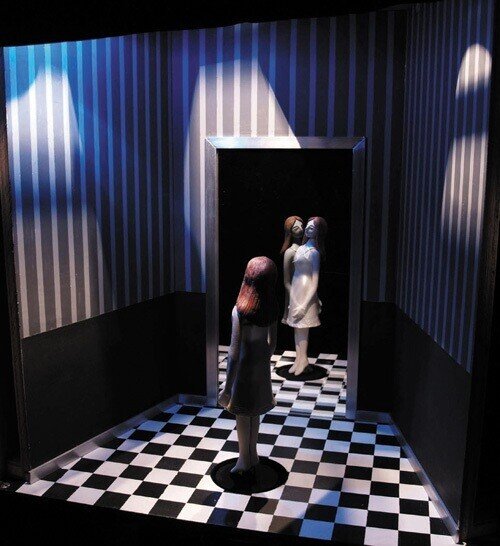

(人形師ムットー二の作品)

ハウゼンシュタインというのは、面白いキャラクターだ。彼も人形師としての才能を持っていたが、それがアウグストには遠く及ばない「偽物としての二流」でしかないという自覚が、彼にはある。だから、彼はアウグストに対して、憧れに発する友情と同時に、アウグストを世俗の塵芥の中に引き摺り込みたいというサディスティックな欲望も抱えている。そんな、引き裂かれて「人間的」なハウゼンシュタインに、アウグストは、基本的に「興味がない」のだ。だから、ハウゼンシュタインにとってのアウグストは、無邪気に残酷極まりない、けれども憎みきれない、離れられない存在ともなっている。

で、私にはアウグストに似たところがある。それは「興味がない」ことには「興味がない」から、そんなことには、まったく「気を使わない」というところだ。

これは、私が「冷たい」ということではないと思う。ただ「興味がない」ことに対して「興味があるふりをする」というのは、その「興味がない」対象に対して失礼だし、そもそも時間の無駄だとしか思えない。だから、お互いに納得できるところでだけ付き合えばいいじゃないという態度になってしまうのだが、多くの人は「付き合い」に「情」のようなものを求め、それを当然のごとく纏つかせるため、私のような割り切った考え方は「冷たい」ということになるし、しばしば意図せずに人を傷つけてしまうことになる。

意図的に人を傷つけるのなら、それは覚悟の上だけれども、意図せずに、いつの間にか人を傷つけていたとしたら、それは極めて残念なことであり、なんでこうなるんだというような気分にもなるだろう。

上の場面で『僕はこの男をそれほどまでに傷つけてしまったのだろうか? アウグストは骨の髄まで疲れを感じた。』というのは、そういう意味であり、アウグストはハウゼンシュタインを傷つけたことを残念に思っているのではなく、「そんな気はなかったのに」と、思いもよらない結果に、やり場のなさを感じているのである。

しかし、問題の本質は、アウグストには「そんな気がない」というところなのだ。

(人形師ムットー二の作品)

これは私の「宗教批判」とも通じる問題だろう。

私にしてみれば「神なんかいないのは自明でしょう。なら、神はいないと認めて、いないなりに正しく生きる方策を考えるというのが、筋でしょう」ということなのだが、実際のところ「信仰」を持つ人は、そんな「理屈」で信仰を持ったり持たなかったりするのではない。そうではなく、否応なく信仰を持ってしまうのだ。そしてそれは、ハウゼンシュタインにとっての「生きるためのカネ」のようなものなのだ。

私だって、多くの人にとって、そんな「カネ」が必要だというのは、理解している。しかし、それが「つまらないもの」であるとも思っているから、人には「それはつまらないものだと認めた上で、それとうまく付き合えばいいじゃない」というようなことを要求しているわけだが、人々には、そういう「割り切り」方が出来ず、私の言い方は「理屈」でしかなくて「冷たく」、そして、人を「傷つける」ものと響いてしまい、ときに私は、それを知って、徒労感にため息をつきたくなるのである。「そんなつもりはないのに…」と。

(※ タイトル画像は、小池結衣の銅版画)

(2022年1月18日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○