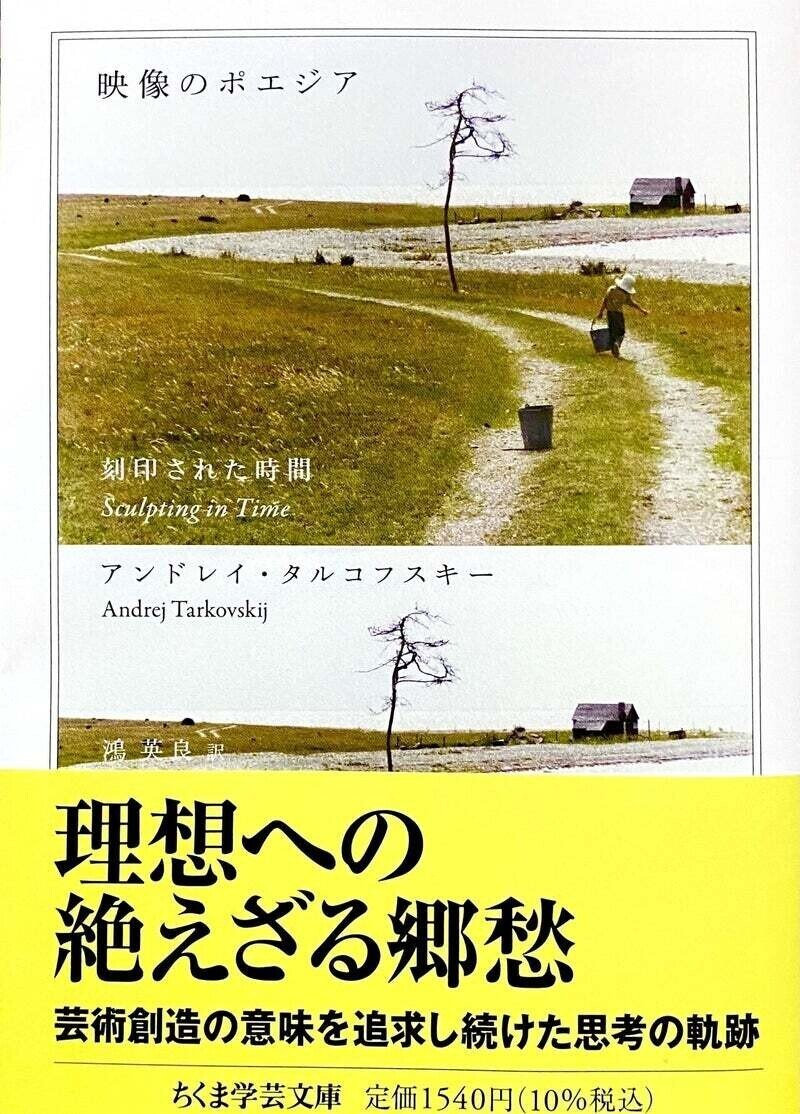

タルコフスキーとは、 こういう人。 : 『映像のポエジア 刻印された時間』

書評:アンドレイ・タルコフスキー『映像のポエジア 刻印された時間』(ちくま学芸文庫)

本書は、映画作家として「巨匠」と呼ばれることの多いタルコフスキーが、長きにわたって書き継いできた映画に関する文章を、自ら編纂した、代表的理論書である。

本書を読めば、タルコフスキーが「何を考えていたのか」が、ほとんどわかってしまう。一一だからこそ、本書は、1988年の翻訳単行本の初刊以来、30数年間も再刊されることがなかったのではないだろうか(古書価が上がっていたそうだ)。

どういうことかというと、これを読めば、タルコフスキーという人の「鼻持ちならない性格」が、容易に窺えるからである。

(言い換えれば、本書を読んで、これに気づかないような読者は、基本的な「読解力」が無い、と断じてもいいだろう。当然、映画鑑賞能力も、それ相応でしかないはずだ)。

したがって、タルコフスキーという映画作家については、その映像作品を楽しめば良いのであって、本人の「人となり」まで知る必要などない。むしろ知らない方が幸せである。

なるほど、彼の「映画創作論」としての本書は、彼の作品を鑑賞する上での参考にはなろう。だが、多くの人、特に熱心なファンにとっては、「教祖による説教」と同様の、悪影響しか与えない。

本書を読むことでその信者は、「作品を虚心に鑑賞して、そこで感じたものを自分の頭で考える」ということを止めてしまい、教祖の「自己申告」を、そのまま鵜呑みにしてしまう恐れが高いのだ。

だが、タルコフスキーが「偉大な映画監督である」という、レッテル化した「臆見」を排除して、「名もなき映画監督」が書いたものであるかのごとく本書を読むことのできる人なら、著者の「自己中心的な自己賛美」が、ウンザリするほど鼻につくはずなのだ。

しかし、こう書いても、本書を読むほどの読者なら、たぶん9割以上がタルコフスキーファンだろうから、私のこの「批評」も、「誹謗中傷」の類いとしか思われないだろう。

しかし、それは仕方のないことである。

タルコフスキーが、映画監督という職業について語っていることと同様、批評家もまた「読者に媚びる」ようなことをしていては、その存在価値が失われるのである。

『 映画監督は、だれかに気に入られようとする権利を持っていない。監督は、作品を作るとき、将来成功するために自分を規制するという権利を持っていない。このような自己規制をすると、必ずや代価を払わさせられることになる。つまり、原理的に本質から逸脱した、監督と観客の相互関係が現れ、そうした相互関係のなかに、監督は、自分の構想と、その構想を実現する手段を携えて入っていかなければならなくなってしまうのだ。これでは、勝つために敵に全部石を与えるあの「バッダフキ(贈与)」というゲームだ。芸術家は自分の作品が観客席で大きな反応を呼び起こさないと分かっているときでさえも、彼の芸術的運命を変えることができないのである。』(P280〜281)

つまり、芸術家は、そして批評家も、観客や読者の媚びて、自分自身を『規制』して「ウケ狙い」に走ってしまえば、自分固有の能力を放棄することにしかならない。

だから、芸術家も批評家も、「大衆ウケ」を狙ったり「巨匠のファンに媚びたり」するようなことをしてはいけないし、本来は、そんなことをする権利など持ってはいないのだ。

しかしながら現実には、これもタルコフスキーが言うとおりで、資本主義経済に毒された「大衆社会」では、「大衆にウケてなんぼ=イイねがいくつ付くか」だけが重視され、エセ芸術家やエセ批評家は、マモンの神に跪拝するのである。

『 なんのために芸術家は社会が求めている安定性を壊そうとしているのか。トーマス・マンの『魔の山』のセテムブリーニは、次のように言っている。「おそらくあなたは悪意にたいして少しも敵意を持っていらっしゃいませんな、技師さん。私は悪意というものが、闇と醜悪さの力に対抗するための理性のもっとも輝かしい武器だと思っているんですよ。悪意というのはね、これは批評の魂です。そして批評というのは、発展と啓蒙の源泉なんです」。芸術家は、理想への志向のために、社会が存立するよりどころとなる安定性を破壊しようとする。社会は安定をめざし、芸術家は無限を目指す。芸術家を引きつけるのは、絶対的真理である。それゆえ芸術家は前方を見つめ、ほかのだれよりもはやく気づくのだ。』(P313)

というわけで、これは「芸術家」の話である以上に、端的に「批評家」の話だ。

そして「批評家」である私には、タルコフスキーのいう「芸術家」的なところが無いでもないが、しかし私の方が、さらに徹底的に「貴族的」であろう。なぜならば、タルコフスキーとは違って、私は「これで食わねばならない」という弱みを持っていないからである。

○ ○ ○

簡単に言うと、タルコフスキーは「芸術」至上主義者である。

「芸術」こそが、世界の真相を開示するものであり、その中でも「映画」こそが、(文学よりも音楽よりも)それを実現しうる、最も有効な表現形式である、と力説する。

そしてさらに、その「芸術映画」というものに誰よりも忠実なのが、ほかならぬ自分である、と主張している。

一一本書の内容は、以上に尽きると言って良いだろう。

彼は「芸術」というものが、世界の真相を開示するものであり、その意味で、人々に最も本質的で重要なものを提供するのだと、断言する。

なるほど、本書の読者の大半は、「映画ファン」であり「芸術ファン」だろうから、こうした意見に、大筋で納得するはずだ。彼らは、「芸術」が「暇つぶし」に過ぎないなどと、自己卑下的な謙遜をすることなどないだろうし、世間も彼らに対して「芸術芸術と威張るな芸術。所詮はそれも暇つぶし」だなどと、わざわざ憎まれ口を叩くことのないからである。実際、「芸術」は誰にとっても、無いよりはあった方がありがたいものなのだ。

しかし、誰にとっても「ありがたいもの」であったとしても、だからこそ、それは誰にとっても公平に分配され享受され得るものだ、とは到底いえない。

この世界には、多くの「飢餓に苦しむ人々」等がいて、彼らはたいがいの場合「芸術」を享受している余裕などない。つまりは「タルコフスキーの映画」より「1個のパン」の方が重要であり、それが、現実の「生」においては、まぎれもない事実なのだ。

一一だが、タルコフスキーの議論では、「芸術」の喜びに浴することのできない人々の存在が、終始一貫して、その視野に入ってはこない。

タルコフスキーは、自らを「貴族主義者」だと言うが、これは「芸術に浴することもできない貧しい人々など、相手にしない」ということではない。

本書でも、しばしば彼は「民衆」や「庶民」というものに言及して、むしろ自分こそが彼らのために「芸術としての映画」の「孤高」を守り続けているのだ、と主張している。その意味で、彼は「世間に迎合しない貴族主義者」だというのである。

彼の言っていることは、間違いではない。いや、正しい。

だが、それは「芸術こそが、最高価値である」という、彼の「信仰」が通用する範囲内でのことに過ぎない。

前述のとおり、「芸術」が通用しない、この世のリアルから、彼は目を逸らして、「芸術は素晴らしい」という価値観を共有する「芸術村」の中での議論に終始する。

つまり、「村」の中での議論としては、彼の考え方は全く正しいのだけれど、それが多くの映画人にさえ許容されないのは、この世が「芸術」だけで出来ているわけではないからである。

こう書くと、タルコフスキーは、彼の「芸術至上主義」を支持しない他の映画監督たちの態度は、結局のところ「世間の資本主義的価値観や、それに由来する地位や名声に流れされていることの、自己正当化でしかない」と非難するだろう。つまり「非貴族的な映画=大衆向け映画」とは「カネに目の眩んだ作家(映画監督)によって作られる駄菓子だ」と批判するのだが、事はそんなに簡単な話ではない。

『 〈芸術〉を〈非芸術〉や、まがいものと区別する基準は、きわめて相対的で、曖昧であり、客観的に証明するのが難しいため、美学的評価基準を、気づかれないように、純粋に実利的基準にすり変えるのはきわめて簡単だということは、心にとめておく必要がある。実利的評価基準は、ある場合は経済的観点からみて最大限の利潤をあげたいという願望によって、またある場合はなんらかのイデオロギー的な課題によって示唆される。私に言わせれば、そのどちらも、芸術それ自体の本来の課題から遠く隔たっている。

芸術は本質的に貴族的であり、観客に及ぼす作用は、当然選択的である。というのは、演劇や映画のような〈集団的〉芸術の場合でさえも、芸術が観客に及ぼす効果は芸術作品に触れる人々の心の奥底の体験と結びついているからだ。魂が、こうした体験に捉えられ、そのことで、魂がより激しく揺さぶられれば揺さぶられるほど、芸術作品は個々人の経験の中でいっそう意味深いものとなるのである。

だが芸術が貴族的たからといって、その事は、観客に対する一一あるいは広く人間一般に対すると言ってもいいが一一芸術家の責任という問題を取り除くものでは決してない。その反対である。芸術家は、彼の生きている時代と世界をもっとも完全に認識することで、自分と現実との関係を意義づけたり表現したりできない人々の声の代わりになるのだ。この意味で、芸術家は民衆の声である。それゆえ自分の才能に仕えることで民衆に仕えるというのが芸術家の使命なのだ。』(P270〜271)

解説しよう。タルコフスキーはここで、「芸術至上主義ではない映画作家(通俗映画作家)」とは、多かれ少なかれ「欺瞞的」であり「偽物」だと言っている。『〈芸術〉を〈非芸術〉や、まがいものと区別する基準は、きわめて相対的で、曖昧であり、客観的に証明するのが難しいため、美学的評価基準を、気づかれないように、純粋に実利的基準にすり変えるのはきわめて簡単』であるから、彼らは、その「曖昧」さにつけ込んで、自らを、もっともらしく「自己正当化」しているが、そんな「偽物」に騙されてはいけないと、タルコフスキーは言っているのだ。

その意味で、映画作家は「芸術家」でなければならない。そんな「世間並みの妥協的詭弁」に騙されてはならない。芸術家とは、世間から見れば「鼻持ちならない貴族主義者」だと思われるくらいに、自分を高く厳しく律して、「芸術」の牙城を守らなければならない。結局はそれが、民衆のためなのである。一一と、タルコフスキーは、自らを「無私の殉教者」に擬しつつ、それ以外の立場を、所詮は「すべて偽物」だと非難しているのである。

しかし、このように「私は、たとえ世界を敵に回してでも、芸術に殉ずる。それが世界のためであり、民衆のためだからだ」と語りながら、実際には自分は、「芸術至上主義者」でも「貴族主義者」でもなく、すべては、真の意味での「民衆の味方」なのだ、という「保身」的な詭弁を決して忘れはしない。

だが、例えばここで「飢餓に苦しんでいる人々の窮状を訴えるためのドキュメンタリー映画」というものを考えてみよう。これは、タルコフスキーが言うような「芸術至上主義」や「貴族主義」の映画だと言えるだろうか?

無論、そんなことは言えないだろう。このドキュメンタリー映画には、明らかに「貧しい人々を救おう!」という「政治的メッセージ」が込められているが、では、その「不純さ」において、この映画は「映画ではない」と否定されなければならないものなのか?

例えば、この問いをタルコフスキーに突きつければ、彼は、どう答えるだろう?

彼の意見を原理的に理解すれが、このドキュメンタリー映画は「映画」というものを、政治的に利用した「まがいもの映画」だ、ということにしかならないだろう。

ただし、老獪な彼ならばきっと、「映画としては偽物であるけれども、そういう政治的メッセージの伝達物としては、価値を有するだろう」くらいの「ごまかし」を口にするのではないだろうか。

何しろ彼は「自分は貴族主義者で、何者にも妥協しないが、しかし、妥協しないのは、結局は民衆のためだからである」と、無難に「二股をかける」人だからである。

ではなぜ、こんな矛盾を露呈させてまで、彼は「映画は芸術であり、それ以外は偽物だ」と言わなければならなかったのかと言えば、それは結局のところ、「そうであってほしい。その方が私には好都合だ」と思っているからに他ならない。

そうでないと、自分は、人々から「自己中心的な、鼻持ちならない芸術主義者」だと非難されても、事実のそのとおりなのだから、反論のしようがないからである。

一一しかし、そのような「非難」を受け入れることは、彼の高すぎる自尊心が納得しないのだ。

だから、是が非でも「映画は、芸術であらねばならない」という理屈を強弁して、それ以外は「偽物」だということにしなければならず、「映画にも、芸術作品から娯楽作品まで、ピンからキリまで色々ありますよ」という、当たり前の現実を容認できない。タルコフスキーは、あくまでも自分が「最も正しく、最も王道を行く者」ということでないと困る。

つまり、彼には、心底「貴族主義者」呼ばわりされる覚悟がないので、あれこれ無理な説明を、ゴテゴテと付け足なければならないのである。

○ ○ ○

彼は、「映画」が、いかに「芸術であらねばならない」かを、執拗に語る。

その場合に彼は、「芸術」が「自明に素晴らしいもの」だとして、「芸術」そのものについては「素晴らしい」「最高の価値」といった「抽象的で主観的な説明」しかしない。なぜなら、それしかできないからだ。

言うまでもないことだが、「芸術」というものは、客観的に「実在」しているわけではない。それは、漠然たるイメージに付された言葉(名称)によって認知可能にされた、「観念」でしかない。だから、その「意味するところ」は、それを定義する人によって、如何様にでも変わりうるものでしかない。

例えば、「芸術」は「素晴らしいものだ」というのは、おおむね共通理解ではあっても、「あったらありがたいが、なくてもひとまず生きていけるもの」と考えるか、「絶対に、なくてはならないもの」と考えるかで、「芸術」の意味するところは、完全に変わってくる。

無論、タルコフスキーは後者に当たるわけだが、はたして前者を否定しさることなどできるだろうか?

わかりきった話だが、そんなこと出来はしない。

出来はしないことだからこそ、タルコフスキーは「芸術」の意味を説明することもなく、ひたすらそれが「最高価値」と「強弁」し、そのことで、自身の「存在価値」を担保しようとしているに過ぎない。

『『鏡』のシナリオを読むとユーソフはその撮影を拒絶した。彼は倫理的観点から考えたとき、物語全体のあまりにも告白的な調子や、作者が自分自身についてのみあからさまに語ろうとしていることに苛々すると言って、その拒絶の動機を説明した(ついでながらこれは私の同僚たちの『鏡』に対する反応とも関係している)。ユーソフはもちろん誠実に、そして率直にふるまった。彼はおそらく実際に、私の立場を慎み深くないと考えていたのだ。』(P225)

このユーソフというカメラマンは、とても真面目でストイックな人だったのだろう。映画製作者は、自分を捨ててでも、作品に仕えなければならない、作品が全てなのだから、と考えるような。

だからこそ、タルコフスキーの「自己愛」だだ漏れの、自制心の無さに苛々させられたのだ。

だが、端的に言って、これは「映画」観あるいは「創作」観の相違だと言っていいだろう。

簡単に言えば、ユーソフは「自堕落な自己愛の垂れ流しは、作品のためにはならず、映画製作者はもっとストイックでなければならない」という「芸術主義者」であった。一方のタルコフスキーは「作家自身を解放しないで、優れた作品などできるわけがない。映画監督は、自分を突き詰めていく中でこそ、普遍に達するのだ」という考えの持ち主なのだから。

だから、ユーソフの考え方も、タルコフスキーの考え方も、共に間違いではなく、どちらの方法論が、より良い作品という「結果」に資するものかは、作品の内容はもとより「作り手の資質」によって変わってくるものでしかない。つまり「ストイックな作り方」の方が良い結果を生む場合もあれば、「自己愛だだ漏れ」の方が面白い作品になる場合だってある、ということだ。

したがって、両者の問題点とは、共に「正解は一つである」と思い込んでいる点なのである。

では、タルコフスキーの「自己愛だだ漏れ」創作法が正しかったのか、間違っていたのか?

それは、彼個人については、たぶん「正しかった」のであろう。一一と言うか、彼は「それしか出来ない」人だったからこそ、その「やり方」を、是が非でも「唯一正しい」ということにしないではいられなかった人だった。だからこそ、もとより、そこに選択の余地などなかったのである。

そして、そのことは、彼自身、十分に自覚していた。だから、「作家は、作家性がすべて」という「作家性至上主義」を選ばざるを得なかった。それ以外のやり方で面白い映画を撮れ、などと言われても、自分には出来ないのがわかっていたから、「いや、この道を貫くのが、最も正しいのだ。他はすべて、妥協であり誤魔化しなのだ」と言わざるを得なかったのだ。

そして、そんな彼の「作家性至上主義」の根拠としうるものは、「芸術至上主義」しかなかった。

「芸術」は「善でも悪でもないし、あってもなくてもよいものだが、ないよりはあった方がいい」といった「リアル」な認識に妥協することなど、自身の生き残りに賭けて、タルコフスキーにはできない相談だったのである。

○ ○ ○

以下は、ここまで語ったことが「正しいタルコフスキー理解」であることを示すために、おおむね時系列に沿って編集された本書の構成に従って、頭から順に、目についた「いかにもタルコフスキーらしい言い分」について、逐語的に解説していくことにする。

一一「これでもあなたは、タルコフスキーの作品だけではなく、タルコフスキーという人物まで信奉するのか?」という、問いを込めて。

(01)『 もちろん、映画の仕事は、何かアナーキーな活動のようには見えなかった。ただ私は、自分を抑制しないようにしたのだった。自分の趣味に頼り、自分の美学的選択に関して全権を持っていると信じることが必要だった。』(P46)

これは比較的正直なことばだと言えるだろう。作家(芸術家)は、自分の感性を信じなければ、なにも作れないというのは、しごく当たり前の話である。

そして『自分の趣味に頼り、自分の美学的選択に関して全権を持っていると信じることが必要だった。』という言い方は、要は、客観的には『自分の趣味に頼り、自分の美学的選択に関して全権を持っている』という保証などない、という事実を、タルコフスキー自身が認めていた、ということである。「無いかもしれないが、あると思わなきゃ、作品なんて作れない」という意味である。

(02)『 いずれにせよ、どの芸術も、売り物として〈消費〉に向けられることを目的にはしていない。人間はなんのために生き、人間の存在の意味はどこにあるのか、それを自分とまわりのものに説明することが芸術の目的なのである。この惑星に人間が現れた理由はなんなのか、人々に説明することが芸術目的なのである。たとえ説明できないとしても、少なくとも芸術は、この問題を人々の前に掲示しなければならない。』(P60)

「お説ごもっとも」ではあるものの、これは「芸術至上主義者」であるタルコフスキーの「信念」であって、これが「定義」ではないということを、よくよく理解しなければならない。

例えば「人は、神の下に謙遜でなければならない」という意見は「なるほど、ごもっとも」ではあるのだが、そもそも、その「神」が存在するという保証など、どこにもない、というのと同じことである。

(03)『 いまわれわれにとってはるかに重要なことは、さらに明確に相互間の境界を定めること、学問的認識と美学的認識というふたつの認識形式のあいだの原理的違いを認めることである。』(P62)

もっともらしい言い方だが、明らかに「美学的認識」の側に立つタルコフスキーが、この「原理的な違い」とやらを語ろうとする場合、眉につばして聞く必要があるし、彼の結論が「美学的認識の方が深い」というものであったとすれば、それは「まあ、あなたのお立場なら、そういう話になるでしょうね、やはり」と受け取るべきである。

(04)『無限なるものの理念をことばで表現することはできないし、記述することさえ不可能である。われわれは無限なるものという概念の先へ行くことはできない。だが芸術はそのことを可能にする。芸術はこの無限なるものを感得できるものにする。絶対的なるものを捉えることのできるものは、信仰と創造行為のみである。創造するというみずからの権利を得るための戦いにとって唯一の条件は、その使命にたいする信仰であり、奉仕するという覚悟であり、非妥協性である。創造行為は実際芸術家にとって、ことばのもっとも悲劇的意味での〈完全な破壊〉(ボリス・パステルナーク)である。』(P65〜66)

要は「学問的認識(ことば)」では、決して「無限」を語りつくせないが、「芸術」にはそれが可能だ、という話だ。

どうして、こう断言できるのかというと、「あなたも、優れた映画を鑑賞することで、無限を感じたことがあるでしょう?」ということである。

一一だが、それは「無限を感じた(と思った)」だけでしかない。そんなに簡単に「無限」が実感できれば、多くの人は「死」を恐れないはずだが、実際にはそういう話にならないのは、映画を見て感じられたそれが、「無限」そのものではなかったからである。

そもそも「無限」は、「有限な私」には感得しきれず、「できた」と勘違いすることがあるだけだ。世に「悟りを開いた」という人が少なくないのと同様の話である(つまり、独りよがりな勘違い)。

(05)『 たとえば、学問的発見が霊感に基づいて行われたと、たとえ思われたとしても、学者の霊感は、詩人の霊感とはなんの共通点も持っていない。

なぜなら芸術的イメージの誕生は、知性の助けを借りた経験論的な認識過程によっては説明しえないからである。芸術的イメージは単一的で分かつことのできないものであり、理性的レベルとは別なところで創造され、そしてそこに存在しているのである。ただ用語が共通しているだけである。』(P68)

そもそも「学者」でもなければ、「学者的資質」を明らかに欠いているタルコフスキーが、どうして「学者とは、こういうものだ」と決めつけることができるのか、という話でしかない。

科学史に詳しい人なら、「科学的発見」と「霊感的認識(直観的認識)」が、切り離せないということくらいは、常識的な話である。

(06)『天才は作品の絶対的な完成度のなかに現れるのではなくて、みずからにたいする絶対的忠実さ、自分の情熱にたいする一貫性のなかに現れるのである。真実にたいする、つまり芸術家による世界とこの世界における自らについての理解にたいする、芸術家の情熱的で明確な目的性が、彼の作品のあまり明瞭でない、あるいはあまり〈うまくいっていない〉箇所にさえも、特別の意味を与えるのである。

あるいはそれどころか、なんらかの弱点を持っていない作家、不完全さから完全に自由な作家を、私はひとりも知らない。なぜなら、天才を生みだす執着心、作品の固有の理念の核は、作家の偉大さばかりでなく、欠点の兆候でもあるからだ。世界観の全体の中に、有機的な一部として入りこんでいるものを、はたして欠点と呼ぶことができるだろうか。トーマス・マンが書いているように、「無関心だけが自由である。特徴的なものは自由ではありえない。それは、その鋳型によって鋳造され、制約され、鍛えられるのだ」。』(P90)

ここで語られているのは「自分は天才だ」と思い込む、その思い込みの強さが、作品にも「力」として現れる、ということだ。

そして、仮にその「思い込み」の強さのゆえに、一般的な基準からすれば「失敗」「独りよがり」だと評価されるべき部分があったとしても、そうした「失敗」や「独りよがり」もまた、「ファン」たちには、「個性」として、魅力的に感じられるということである。「私は、タルコフスキーの、こういうナルシスティックな独りよがりが、決して嫌いではない」といった評価もあるうる、という意味だ。これは事実だが、だからどうした、という話である。

(07)『 映画は総合芸術であり、多くの隣接芸術、例えばドラマ、散文、俳優芸術、絵画、音楽等々の〈協力〉の上に成り立っていると言われている。しかし実際には、こうした芸術が〈協力〉することでできるのは、映画に痛打を与えることだけであり、その痛打で、映画は一瞬にして、折衷的な混乱、ごたごた、もしくは(最良の部分でも)偽りの調和のなかに投げ落とされるのだ。そのようなところで映画の真の魂を見いだすことはできない。なぜなら、映画の真の魂はその瞬間に死滅するからだ。映画はもしそれが芸術であるとすれば、隣接するさまざまな芸術原理の単なる総合ではありえないことを、ここではっきりさせておくのは、無意味ではあるまい。』(P103〜104)

これは、いかにも「芸術至上主義者」であり「作家(個性)主義者」であるタルコフスキーらしい言い分で、要は「みんなで仲良く相談しながら、良いものを作り上げましょう」なんて考え方は「芸術とは無縁のものなんだよ! だから、おまえらはみんな、私の指示に黙って従っていればいいんだ」と、そういうご意見である。

この考え方にも、もちろん「一理」はあるが、「真理」では無い。なぜならば「芸術」や「映画」というものには定義などなく、決まったかたちなどないのだから、無限のアプローチがあるのは当然で、「この登攀路だけが正しい。この道しかない。あとはすべて間違いだ」などということはない、からである。

だが、それを認めてしまったら、自分のやり方が「絶対的に正しい」と強弁できず、考え方の違う人から「あなたみたいな考え方も、ありだよね」などと軽く扱われてしまって、自身の「絶対権威」を相対化されてしまうから、タルコフスキーとしては「神は一人だ!(この私だ)」と断言せずにはいられなかったのである。

(08)『 映画的映像の真実に到達するということは、単なることば、夢の命名、志向の確認でしかないが、幾度でも具体化され、映画監督の選択の特殊性、彼の立場における個人的なるものを呈示するのである。自分の真実を(他人の、〈普遍的〉真実などというものは存在しない)追求するということは自分のことばを見出すことであり、彼固有の理念を形づくるために呼びだされた自分の表現の体系を見出すことである。』(P142〜143)

要するに、タルコフスキーの特徴をなす「雨」や「火」のように、執拗に繰り返されるモチーフといったものは、作家である彼個人の「真実」であって、客観的な「真実」などではないし、そもそも「客観的な真実」など存在しない。だからこそ作家は、自分固有の表現を確立することが重要なのだ、という話である。

しかし、ここでは「芸術至上主義者」らしく「主観主義=世界とは、私が認識したもの以外には存在しない(客観世界とは、幻想的観念である)」を語っているタルコフスキーだが、後にはこうした「自分さえ、そうだと確信できれば、その道を行けば良い」といった立場(考え方)を批判するようになるので、本稿の読者は、このことをよく記憶しておいていただきたい。

(09)『いわゆる現代芸術は、だいたいにおいて、虚構、きわめつきの自己提示である。なぜなら方法が芸術の意味や目的になりうるという、誤った考え方をしているからだ。現代の多くの芸術家が、なにやら抑制の効かない陰部露出症のように、この自分の方法を見せびらかしている。

アヴァンギャルドの問題もまた、二十世紀、芸術がその精神性を徐々に失っていったときに起こってきた。この意味で、いまやなによりも悲惨な状態にあるのは現代の造形芸術である。現代の造形芸術は、ほとんど完全に精神性をなくしているのだ。こうした事態は、精神性を失った社会の状態を反映していると考えられている。この悲劇的状態をたんに検証するというだけのレベルならば、そのことに私は同意しよう。そうだ! 確かに、反映している、と。だが芸術のレベルにおいては、そうだと言うわけにはいかない。芸術は、精神性の欠如を克服する使命を持っているのだ。あるいは、たとえば、迫りくる時代のこの病を最初に描いたドストエフスキーがしたように、この検証を精神性のレベルにおいても、行わなければならない。

芸術においては、アヴァンギャルドという概念はどんな意味も持たない。このことばがなにを意味しているのかは、たとえば、スポーツの場合なら理解することができる。芸術においてアヴァンギャルドを認めることは、芸術における進歩を認めることを意味する。技術における進歩なら、それが何を意味するのか、私も理解できる。それは、その機能をより良く、より正確に遂行することができる、より完全な機械のことである。芸術においては、だれかがより進んでいるというようなことがありうるのだろうか。だからと言うわけでトーマス・マンがシェイクスピアよりすぐれているというようなことがありうるのだろうか。』(P160〜161)

ここでタルコフスキーが言っているのは、「芸術とは、本当の意味での深い自己提示であって、自分が新たにあみだした手法や方法論や意味などを提示することではない」ということであり、これ自体は大筋で間違いではないだろう。

だが、タルコフスキーには「手法や方法論や意味など」で作品を作っているようにしか見えない作家たちの側からすれば、彼らのしていることもまた真の「自己提示」であって、「手法や方法論や意味など」だけで作品が作れるなどという呑気なことは、誰も考えてはいない、ということにしかならないだろう。

もちろんタルコフスキーが言うとおり、新しい技法を獲得した作家の方が優れているとなんていう事実はないし、誰もそんなことは考えていない。新しい、技法だとか方法論だとか理論だとかいったものは、それまでの作家が気づきはしなかったものの、存在し活用されていたものの「発見」であり、それが理論化(明示)されたものに過ぎない。つまり、それまでの、優れた作家が「自分の個性」のうちにおいて、無意識にやっていたことを定式化し、使いやすくしたものでしかなく、定式化されたから、それが誰にでも使えて、誰でも傑作が作れる、といった話ではないのである。

つまり、新しい方法論とか理論といったものは、決して「無から生み出された、新しいもの」ではない、ということだ。だが、「天然」の「才能」が全てだと言いたいタルコフスキーには、自分には合わない「技法だとか方法論だとか理論」といったものの存在が、気に入らないだけなのである。

(10)『 嘘をつくことができない人がいる。また霊感に満たされたように確信的に嘘をつく人もいる。さらに嘘をつく能力もないのに嘘をつかないわけにはいかず、へたな面白みのない嘘をついている人もいる。いま問題にしている状況、つまり人生の論理をきわめて正確に遵守しなければならないという状況では、第二の範疇の人、つまり生き生きと嘘をつける人だけが真実の鼓動を感じることができるのだし、自分の空想の力だけで、人生の真実の気まぐれなひだのなかに、ほとんど幾何学的な正確さで入り込むことができるのだ。』(P171)

要は「この堅苦しい世の中(芸術家にも自由にさせてくれない世の中)においては、上手な嘘をつくべきである。そうすることで、真実が生み出せるのだから」ということであり、これがタルコフスキーの「本音」だと言えるだろう。

(11)『 映画的映像の特殊性についての話を始めるにあたって、私は、たとえば映画的映像の総合的属性といった、映画の理論のなかで広く普及している理念を即座に排除したいと思う。この考え方は間違っていると私は思っている。というのは、ここからは映画が寄せ集めであり、それ自体の特質を持たないという結論が出てくるからだ。この考え方によってよれば、映画は芸術ではないということになる。しかし映画は芸術なのだ。』(P188)

要は「芸術はすべて、個人の個性による自己提示だ」ということであり、「スタッフに発言権など無い。君たちは道具的存在であり、私の指示に忠実に従っていればいい」と言いたいのである。

(12)『 ショットのなかに刻印された時間こそが、監督にモンタージュのさまざまな方針を命令し、彼を従わせるのだ。だから、原理的に違った性質の流れ、時間の存在が記録されているショットを《モンタージュ》することはできない。それは、うまく接合できない。』(P194〜195)

フィルムに定着された「時間」とは、それぞれに「その場の性格(空気)」を捉えたものだから、性質の違う「空気」を捉えたフィルムを繋ぐことはできない、という「映画の不連続的連続性」という特殊性の説明である。

(13)『 よく知られているように、映画を、たとえばバレエや音楽のような時間芸術と対置すれば、映画の特質は、フィルムのなかに記録された時間が、現実的なものの可視的フォルムを獲得している点にあるということがわかるわけである。』(P197)

映画も「時間芸術」であるなどと単純に考えられがちだが『バレエや音楽のような時間芸術』と対置すれば、映画における時間は、(バレエや音楽のような)生成されると同時に次々と消えていく時間ではなく、『現実的なものの可視的フォルム』として、フイルムの中に獲得されたものであって、同じ「時間芸術」だというわけではない、といったほどのことだ。

要は、「映画」の「特別性」を語りたいだけなのであって、これだけでは「映画が、バレエや音楽より優れている」ということにはならないので、「映画」の特権性を強調したい彼にしては、単純に説明的な説明にしかなっていない。

つまり、いずれにしろ、すべての芸術ジャンルが、他の芸術形式とちがった「特殊性」を持つというのは、当たり前の話でしかない。つまり「バレエ」も特別だし、「音楽」も特別で、「映画」だけが「特別」なのではない。

(14)『われわれはトルストイの散文にたくさんみかけられるごてごてした、かならずしも必要でない文章、はっきりしない言葉を受け入れてしまうだけでなく、逆にそれらをトルストイの特徴、彼の個性ある構成要素として愛し始める。目の前に実に巨大な人格がいるとき、その人格はすべての逆転と一緒に受け入れなければならない。それはもはや彼の美学の特質に変貌しているのだ。』(P204)

これは(06)でも書いていたことで、要は「欠点も魅力のうち」だという話でしかなく、難しいことを言っているわけではない。

「トルストイと同様、私は天才芸術家であるから、一般的な美的形式などに配慮する必要などなく、ただ思いのままにやりたいことをやれば、それが正解であり、芸術の実現なのだ。仮にその結果が、世間的には好ましくないものになったとしても、それは仕方のないことであるから、天才はそのやり方を改める必要などない。いや、改めてはならないのだ。したがって、殊更に私の欠点をあげつらうような者は、私の芸術がわからない者であるということでしかないのである」一一というのが、ここでの彼の主張なのである。

なんとも、自分に好都合な理屈(ジャイアン理論「俺のものは俺のもの、お前のものも俺のもの」)であろうか。

(15)『 これとまったく同じようなことを、長い年月にわたって私を責めさいなんできた幼年時代の記憶に関して、私もまた体験したことがある。私に安らぎを許さなかったものが、突然どこかに沈んでしまい、あたかも消えてしまったかのようなのであるが、その後私は、長いあいだ住んでいた、そして長い年月にわたって規則的に夢に見てきた家を、夢で見なくなったのだ。私はこのことについて先回りするように語っているが、そうすることで『鏡』を撮り終わったあとで起こったことについての物語を始めたいのだ。』(P212〜213)

要は「作品の中に、幼い頃からの強迫的なイメージをも織り込んだところ、不思議なことに、そのイメージの強迫性が失われて、夢に見ることもなくなった」という、よくある話だ。

言い換えれば、『鏡』は、そうした幼年期に由来する強迫的なイメージを叩き込んだ作品だ、ということである。そして、そう知ったうえで『鏡』を見れば、この「不思議な映画」も、決して「不思議」ではなくなるはずである。

(16)『同僚たちも、(※ 私が)自分自身についての映画を作ろうとするあからさまな(※ 私の)願望を叱責しながら、激しく私を攻撃した。結局われわれを救ったのはたったひとつのこと、つまり信仰である。われわれ自身にとってきわめて重要な仕事は、観客にとっても重要でないはずがない、という信念であった。』(P222)

「自制心を欠いた自分語りも、たいがいにしろよ」と非難する映画人も多々いるが、「自分のために作ることが、結局は観客のための面白い映画になるんだと信じることこそが、創作上のすべての問題を解決するのだ」という、タルコフスキーらしい意見である。

無論、それでうまくいく場合もあるが、失敗することも当然ある。だが(14)でも書いたとおり、彼は「失敗も個性の内」であり「失敗ではない」というのだから、どっちにしろ、彼は「いっさい聞く耳は持たない」というだけの話である。

(17)『 芸術を味わうために、それほど多くのことが必要なわけではない。それには美や善に開かれ、直接的な美的体験をする能力を持った、鋭敏で繊細でしなやかな心を持つことである。たとえば私のロシアの観客のなかには、しばしば、特別の教育も知識もない人がたくさんいた。芸術を味わう能力は、人間に生まれながらに備わっており、それは人間の精神的レベルにのみ依存しているのだと私は思う。

「民衆は理解できない!」という定式は、私をいつも困惑させてきた。これはどういうことだろうか。民衆の最大公約数を代弁しているかのように、民衆の名において自分の意見をのべる権利を、だれが引き受けることができるのだろうか。民衆がなにを理解し、なにを理解できないか、民衆のなにが必要で、なにを望んでいるかを、だれが知ることができをできよう。』(P282)

ここでタルコフスキーは、「民衆」を持ち上げることで、「民衆にもわかる映画を撮れ」と言ってくる「ソ連政府の芸術官僚」に対し「黙って金だけ出していろ」と言っているのである。

もちろん、「芸術至上主義者」で「個性信奉者」のタルコフスキーが、「民衆」をそのまま信じているわけではなく、ここでは「方便」として「民衆」を盾にとっているだけでなのある。したがって、タルコフスキーも官僚も、どっちもどっちだと言うべきであろう。

(18)『 ついでながら、観客は自分の趣味が悪いからといって、全面的に罪を負うわけではない。人生は自分の美学的基準を完成させる機会を等しくわれわれに与えてはくれないからである。この点に状況の真の悲劇がある。しかしだからといって、観客があたかも芸術の最高の裁判官であるかのようなふりをすることはない。ならばいったいだれが、どんな観客がこの役を務めることになるのか。それゆえ今日の文化政策を決定している者は、観客の趣味を絶望的なまでに堕落させる、みえすいた代用品、模造品を観客につかませるのではなく、ある文化的風土、ある水準の芸術的産物を創造することに、心を配らなければならない。』(P285)

このように、タルコフスキーは、本音では「民衆に、私の芸術がわからないのは当然のことだ」と思っている。稀に、民衆の中にも、彼の作品が面白いという「例外的に優れた感性を持った者」も存在するが、それはあくまでも「例外でしかない」と考えている。

しかし、彼は、この「例外的に優れた感性を持った者」というのは、実のところ「単なる変わり者」でしかないかもしれないという蓋然性に配慮しない。なぜなら「芸術がわかるかわからないか」の判断基準を「自分の作品を楽しめるか否か」に置いているからである。

したがって、そもそも「民衆に優れた芸術を与え、その感性を育め」という一見したところの正論は、要は「私が自由に作った作品を民衆に与えて、少しは私の作品がわかるように育て上げよ」と言っているのに等しいのである。

(19)『 私と対話することが重要なことであり、実り多いと考える観客が存在するならば、そのことは、私の仕事にとって最大限の刺激となりうるだろう。私と同じことばで話す観客が存在するならば、彼らの関心を、ほかの、私とは異質の人々のために、どうして裏切る必要があるだろうか。彼らには彼らの神々や偶像がいるのであり、われわれとはお互い、どんな関係もないのだから。』(P286)

「私は、私の作品がわかる人を相手にして、作品を作ればいいのだ。私の作品がわからない者は、所詮は縁なき衆生なのだから、ごちゃごちゃ言わずに、どこへなりとも好きなところへ行ってしまえ」ということである。

つまり、「きれいごとの建前」で鎧っていた初期に比べると、「わからん奴は馬鹿だから、説明するだけ無駄である」という、かなり横柄な態度が露骨になってきた、と言えるだろう。

歳をとって、地位も固まってくると、どうしてもこうなってしまうのが、「凡庸な人間」の常である。

(20)『 芸術家は、彼が社会的な意味で関心を持っていないことに関しては、構想を立てる権利を所有していない。またその構想を実現するとき、芸術家の職業的活動を、彼のそれ以外の生活全体を切り離してしまえるならば、そのときにも芸術家は、その構想にたいして権利を持たない。まず個人的な生活があって、そのなかでわれわれは、りっぱな人間の行動なり、恥ずべき人間の行動なり、なんらかの行動をとるのである。良心的な行動をとるとき、まわりから圧力を受けたり、ときとして直接的な衝突が起こることもあると、われわれは覚悟している。』(P310)

要は「お前さんの良識とやらを押し付けるな。私は私の良識を信じて、それに邁進する。それが芸術家だ」という「正論」だが、後年のタルコフスキーは、これと真逆の「社会的正論」を、臆面もなく語るようになる。

(21)『 最近、私は幾度も観客の前で発言する機会があった。そして私の映画のなかには象徴もメタファーもないと私が主張すると、観客は決まってひどい不信感を表明するということに私は気づいた。たとえば私の映画のなかで雨がなにを意味するのかということを、私は幾度も幾度も執拗に聞かれた。なぜ雨がどの映画にも出てくるのか、なぜ風や水や火のイメージが繰り返されるのか、というぐあいに。私はこうした質問に会うと、当惑するのである。』(P337〜338)

「表現を、意味に還元する鑑賞の仕方は、間違いだ」というのは正論だ。だが、どのような解釈をするかは観客の勝手だし、タルコフスキー自身、表現を「一義的」にしか解釈のできないものに限定しようなどとはしていないのだから、そういう「凡庸な鑑賞者」に、いちいち「腹を立てる」必要などないのである。

もちろん『当惑する(させられる)』とは、「こいつら、何をボケたことばかり言いやがるんだ」という思いを、きれいに言い換えただけである。

(22)『 この際、私のことを一貫性がないといって批判することができるかもしれない。しかし結局芸術家は、原理を発見し、同時にそれを破壊するものなのだ。はたして芸術家が自分の信奉している美学的綱領に正確に従っているような芸術作品をたくさん見いだすことができるだろうか。一般に芸術作品は、作家が手にしている純粋に論理的な観念との複雑な相互関係のなかに入り込んでいるものであるが、そうした観念によって汲みつくされるわけではない。芸術の織物は、理論的な図式のなかに収められているものでものよりも、つねに豊かなのである。』(P341)

自分の意見に「一貫性がない」ということを、タルコフスキーは自覚している。だからこそ、それを正当化するために「芸術家というのは、作っては壊しするものなんだよ。一つの原理ですべてを賄えるわけもないだろう」と、もっともらしいことを言っているが、要は、彼の「断言」してきたことが、その「断言」に値しない「穴だらけの小理屈」だったという事実を、認めざるを得なくなってきた、というだけの話である。

タルコフスキーファンは、せめて本人も認めている「一貫性のない議論」にくらいは、気づいてしかるべきであろう。

(23)『結論とでも言うべきものをぜひとも書いておきたいと思う。〈一気に〉書かれたならば得られたであろう統一性がこの本にはないということを私は承知している。だが同時にこの本は、日記のように私には大切なものなのだ。』(P366)

なぜ、「一貫性の無さ」を認めておきながら、それを「訂正」しようとはせず、後生大事にするのかと言えば、彼が、少なくとも他人の前では「絶対に反省しない」人だからである。

何しろ「失敗も成功のうち」という理論の持ち主だから、「過去の誤り」も「私自身の個性の尊重として、正しかった」んだ、という理屈である。

(24)『 人々の相互関係は、自分自身にはなにも要求せず、道徳的努力からも解放されようとしているくせに、自分の要求のすべてを他の人々、人類そのものをに押しつけるという形で形成された。人々は、謙虚になり、自らを犠牲にし、そして、最終的には社会の建設に参加するよう、他人には求めている。しかし、このプロセスのなかに、自分自身は決して参加しようとせず、世界で起こっていることにたいする個人的な責任を回避しようとしている。参加しない、あるいはより一般的で、高貴で、内的に意味のある課題のために、自分の貪欲な利益を放棄することを望まないというときに、自分のその立場を正当化する方法は、無数に存在する。だれひとりとして、自分自身を冷静に見つめたり、自分の生活や自分の魂にたいする責任を引き受けようとはしないし、そうすることを望まない。』(P369〜370)

「人々は、自らを顧みることなく、人に要求してばかりいる(私もその被害者だが)。ともあれ、それではダメだ」ということであるが、それが「私は私の道を信じていけばそれでいい。他の人の口にする社会的正論になど、耳を傾ける必要はない」と言ってきた彼が、「人に向かって、それを言うのか?」としか言いようがない。呆れて果てて、ものが言えないとは、このことである。

(25)『 いまや誰の目にも明らかであるが、人間は、物質的富の獲得と精神的向上というふたつのプロセスを、共時的に発展させてきたわけではない。その結果われわれは、自分の手で獲得した物質的富を自分自身の福祉のために利用する能力を、宿命的に欠くようになったと私には思われる。われわれは、人類を滅亡させかねない文明を作り出したのである。

このような地球的規模のカタストロフィを前にして、唯一、原理的に重要なことは、人間の個人的責任、精神的犠牲を自ら進んで引き受ける覚悟を問題にすることだと、私は思う。この理性がなければ、精神的原理そのものに関するあらゆる問題は、意義を失うだろう。』(P372)

よく知られるように遺作となった『サクリファイス』は、「原爆戦争による人類滅亡の危機」のリアリティーを描いた作品である。そんな彼だから、社会に対して「もっと問題意識を持て!」とご高説を垂れているのだが、「自らの過去を省みないあなたにだけは、言われたくない」と、私はそう思う。

(26)『人間がつねに不満を覚えているのは、めざしているものがなにか具体的で有限な課題ではなく、無限それ自体だからだ……。教会でさえも、人間の絶対にたいするこの渇望を満たすことはいまだにできていない。というのは、教会は、悲しいことに、実際、生活を組織している社会的機関の付属物やコピー、カリカルチュアになっているからだ。いずれにせよ、今日、教会には、精神的覚醒を呼びかけることで、物質的、技術的方向への傾斜に歯止めをかける力はないのである。』(P377〜378)

それは、あなたの「映画」だって同じことですよ。一一そう言えば、十分であろう。

(27)『 芸術は人間にできる最良のこと、つまり、期待、信仰、愛、美、祈り……が実在しているということを確信させる。あるいは、人間が夢みているもの、期待しているものの存在を確信させる。泳ぐことのできない者が、水のなかに投げこまれたとき、彼自身ではなく彼のからだが、本能的な動きを始めて、助かろうとあがく。同じように芸術も、あたかも水のなかに投げこまれた人間の体のように存在している。つまり芸術は、精神的な意味のなかで溺れないための人類の本能として、存在しているのだ。芸術家は、人類の精神的本能である。そして、詩人自身はしばしば罪深いにもかかわらず、創造には永遠なるもの、崇高なるもの、至高なるものにたいする人間の志向がそのなかに表明されている。

芸術とはいったいなにか! 芸術は〈善〉か〈悪〉か? 芸術は〈神〉のものか〈悪魔〉のものか? 人間の力から来るものなのか弱さから来るものなのか? もしかしたら、これは社会的調和のイメージなのか? そしてこのなかに芸術の役割があるのだろうか? 恋の告白のようなものか? 他人に依存していることを自覚するようなものか? 告白か。無意識だが生活の真の意味を照らし出す行為一一〈愛〉と〈犠牲〉。』(P380〜381)

『芸術は人間にできる最良のこと、つまり、期待、信仰、愛、美、祈り……が実在しているということを確信させる。』とおっしゃるが、人類の現実を見れば、映画による「確信」なんてものは、一時の「虚妄」でしかないのは明らかだろう。

タルコフスキーの映画を観ている人より、むしろ社会派ドキュメンタリー映画を観ている人の方が、よほど「人類愛」があると断じても良いのではないだろうか。

(28)『 最後に、この本の密か目論見について打ち明けよう。私が強く望んでいるのは、この本の読者たちの全員とは言わないまでも、一部でいいから、私の言うことを理解してくれて、私が何も隠していないということへの返礼の印として、私の同志になってくれることである。』(P383)

『私の言うことを理解してくれて』とは、ファンならば、私の言うことを「盲信してくれ」ということに過ぎない。

ここまで、丁寧に「解説」することが、かなりアホらしくなりながらも、縷々説明してきたとおり、タルコフスキーという人は「偉そうな独りよがり」でしかない。一一無論、彼の映画は「ユニークで美しい」と認めた上での、「人物評価」だ。

WIKIpediaには、次のような「三つのエピソード」が紹介されている。

『『アンドレイ・ルブリョフ』の撮影中には、どうしても必要だからと、怯えている他のスタッフを尻目に生きている牛に自ら火を放ち、『惑星ソラリス』の撮影中には、セットの一部から出火しスタジオを類焼する火災が起きたが、タルコフスキーは「芸術家は頭を下げないものだ」として関係者には決して謝罪しようとしなかったなどのエピソードも残っている。』

『ソ連を出国した後も、『ノスタルジア』の撮影中には最上級ホテルのスイートルームと最上級の食事を要求し、その上で西側のプロデューサーの支払いが悪いという愚痴を日記の中に延々と書き連ねているし、「芸術が大事なんですか?お金が大事なんですか?」とプロデューサーに詰め寄ることもあったという。』

『カンヌへの『ノスタルジア』の出品に際しては大賞受賞との交換条件での出品を強く運営サイドに要請。同時期に『ラルジャン』の出品で同様の要求をしていた、ロベール・ブレッソンとの板挟みになった運営サイドは、『ノスタルジア』には特設賞の創造大賞を贈ることで決着を付けた。日本で翻訳されている『タルコフスキー日記』には、先にブレッソンが大賞受賞を条件にカンヌに出品したため、タルコフスキーは条件を同じにするため運営サイドに同様の要求をしたという記述もある。また、ソ連映画の大作『戦争と平和』の監督セルゲーイ・ボンダルチュークが、タルコフスキーの受賞に強く反対していたとも言われる。』

私の「タルコフスキー」人物解説を読んだ人なら、「絶対やってるよ、この大先生は」と深く納得することであろう。

(2022年9月7日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・