フランク・ハーバート 『デューン 砂の惑星』 : SF版 『アラビアのロレンス』の 宗教性

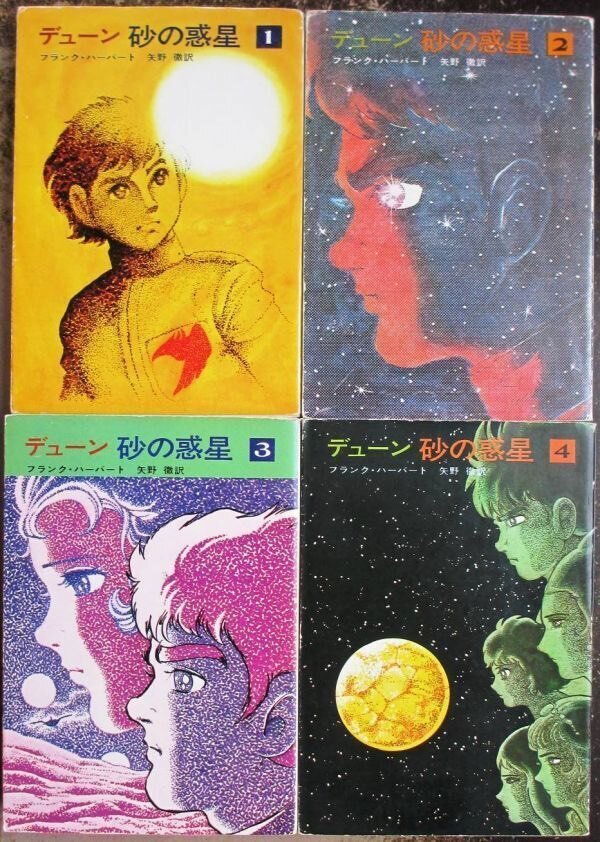

書評:フランク・ハーバート『デューン 砂の惑星』新訳版(酒井昭伸訳・全3巻・ハヤカワ文庫)

SF小説の古典的名作である。

どのくらいの「傑作」なのかは、この新訳版「解説」から、解説者・水鏡子の紹介文を引用しておこう。

『 洋の東西を問わず、ベスト選びはSFファンの大きな楽しみの一つである。世界SF大会参加者の選ぶヒューゴー賞、SF作家協会の選ぶネヴュラ賞と並んで三大SF賞と言われるローカス賞は、半世紀の歴史を持つSF情報誌「ローカス」が主催している読者投票で、いわばコアなSFマニアによる選出といった意味合いがある。

この「ローカス」で、一九七五年を皮切りに、おおよそ十二年ごとに「オールタイム・ベスト」の投票結果が発表されている。

ファンタジィ部門の分離とか二〇世紀と二一世紀発表作品の分割とか投票ごとに一部の変更がなされているが、一応それぞれの上位三冊を並べて推移を眺めてみよう。

一九七五年 ①『デューン 砂の惑星』②『幼年期の終わり』③『闇の左手』

一九八七年 ①『デューン 砂の惑星』②『闇の左手』③『幼年期の終わり』

一九九八年 ①『デューン 砂の惑星』②『月は無慈悲な夜の女王』③『闇の左手』

二〇一二年 ①『デューン 砂の惑星』②『エンダーのゲーム』③〈ファウンデーション〉三部作

ごらんのとおり、二位以下が入れ替わるのと対照的に『デューン 砂の惑星』は首位が揺るがない。刊行時には前人未到、史上初のヒューゴー賞、ネヴュラ賞のダブル・クラウンという栄誉も受けており、出版から半世紀、不動の王座に君臨しているといえる。まぁ、史上初であるのはこの作品が第一回ネヴュラ賞受賞作だという事情もあるのだが。』(下巻、381〜382)

ちなみに、その後もシリーズ作品の書き継がれた「デューン」だが、この最初の『砂の惑星』が書かれたのは『一九六三年−六四年』(前同)の雑誌連載であるらしい。つまり、私が生まれた頃から、ずっとSF界のトップに君臨してきた古典的名作というわけである。

それで、多くの人が語っているとおり、私の場合も、本作旧訳版(矢野徹訳)が全4冊の大長編であったため「読もう読もうと思いながらも、長らく手をつけられなかった」のだが、現在、これまでの(物語を思いきり端折った)1作完結の映画ではなく、まもなく『PART2』の公開が予定されている、ドゥニ・ビルヌーブ監督版の『デューン 砂の惑星』プロジェクトが進行中なので、映画が完結してからそれを観る前に原作を読もうと、そう決意したという次第である。

○ ○ ○

さて、「あらすじ」についても、本書解説から引用しておこう。これがいちばん親切なものではないかと思う。

『 人類文明が大宇宙に広がるはるかな未来。思考機械、超コンピュータ群への従属を良しとしない〈バトラーの聖戦〉を経て幾星霜、人々は中世的な社会の中で、機械に頼らず自らの肉体精神性を拡張した文明を築いている。そこでは皇帝、 大領家階級の統治のもと、ベネ・ゲセリット、航宙ギルド、ベネ・トライラックスなどの秘儀的職能集団が秘めたる技術を行使して一定の独立性を保持していた。

惑星全土が砂漠に覆われ、巨大な砂蟲が跋扈する過酷な辺境惑星アラキス。だがその砂漠で取れる香料メランジは人類帝国の命運すら左右する貴重な特産物だった。この星にレト・アトレイデス公爵が移封されるところから物語は始まる。表面的には褒賞措置だが、じつは領主たちの人望を集め絶対的基盤を築きつつある侯爵を危惧する帝国皇帝と前領主ハルコンネン家が組んだアトレイデス家の追い落とし計画だった。

彼らの目論見通りレト侯爵は倒れ、 愛妾レディ・ジェシカと息子のポールは、砂漠に棲む自由民、フレメンのもとに逃げ込む。ハルコンネン家は蔑視していたが、彼らこそアラキスという惑星を真の意味で支配する、過酷な環境の中で生き延び磨かれた、力強い文化と結束力を併せ持つ集団だった。

そして、メランジの摂取によりポールに発現した超常能力が彼らの救世主伝説と結びついたとき、世界は新たな局面を迎えることになる。』(P383〜384)

これでも、未読の方にはわかりにくいと思うが、ごくごく大雑把に言うならば、本作は「SF版『アラビアのロレンス』」である。

つまり、外部から「砂漠の民」のもとに訪れた救世主(ポール・アトレイデス)が、搾取されていた彼ら(フレメン)を率いて戦い、帝国の支配から彼らを解放する物語、だいうことになるだろう。

つまり、本作は「壮大な政治活劇ロマンSF」であって、基本的には、その起伏のある「物語」を楽しむべき作品、ということになる。

だが、個人的なことを言えば、私は、こういう「物語性」で読ませる小説は苦手だ。「物語」ではなく、「内面描写」や「テーマ」、作者の「思想哲学」的な内容を、頭を使って読み込むことが好きなタイプの読書家だからである。

したがって、正直なところ本作も、世間の評価ほどには「面白い」とは思わなかった。

要は、先に要約した『外部から「砂漠の民」のもとに訪れた救世主(ポール・アトレイデス)が、搾取されていた彼ら(フレメン)を率いて戦い、帝国の支配から彼らを解放する物語』であり、「なるほどね」とは思っても、それ自体を面白いとは感じなかったのである。

では、まったくつまらなかったのかと言えば、そうでもない。

本作の背景をなす「SF設定」の部分で、私は「これは、何を下敷きにしているのだろう?」と、そう考えながら読めたので、それなりに楽しめたのだ。

前述のとおり、本作は『アラビアのロレンス』を下敷きにした物語だと思うのだが、いずれにしろ、そっちの方を知らなければ、この説明は意味をなさないので、そちらの筋を簡単に紹介しておく。

なお、『アラビアのロレンス』は、実在したイギリス人『T.E.ロレンスの生涯とその著書「智恵の七柱(英語版)(1926年)」に基づいた、英国の壮大な歴史映画。1962年公開、デヴィッド・リーン監督、ピーター・オトゥール主演。』(Wikipedia「アラビアのロレンス」)で、あらすじは次のとおりである。

『1935年5月13日、オートバイで走行中の男が自転車を避けようとして道路を外れ転倒し死亡。ドーセット州モートンの教会で行われたその男の葬式には多くの人が参列し、銅像も建てられることになった。新聞記者が故人について参列者に尋ねると、「素晴らしい業績をあげたがよく知らない」、「英雄だが自己顕示欲にまみれた男」、「彼ほど偉大な人物は居ない」と評価は毀誉褒貶相半ばしていた。

1916年10月、イギリス陸軍エジプト基地勤務の地図作成課少尉のロレンスは、風変わりな男として知られていた。アラビア語やアラブ文化に詳しいことから、オスマン帝国からの独立闘争を指揮するマッカのシャリーフであるスンナ派のハーシム家のファイサルと会見してイギリスへの協力を取り付ける工作任務を受けることになる。ロレンスはマッチを指で消すのがささやかな特技だったが、炎を息で吹き消すと、場面は灼熱のアラビアの砂漠へと転換する。

ラクダも初めは不慣れだったが、見事に乗りこなせるようになった。案内役のベドウィンが井戸から水を汲んでロレンスに飲ませた。蜃気楼の中から現われたアリと名乗る井戸を所有するハリト族が現れ、無断で他部族の井戸水を盗んだとして案内人を銃で殺害する。アリはロレンスには罪はなく、砂漠を旅するのは大変だろうと案内人を買って出るが、ロレンスはきっぱりと断って一人で出発する。(以下略)』

つまり、現実のロレンスは、「イギリス帝国」から派遣されて、オスマン帝国の支配下にあったアラブ人と結び、これを指揮し、彼らの独立を勝ち取った「アラブの英雄」だったわけで、映画は主にこの部分を描いているのだが、現実には、悪く言えば、彼は「イギリス帝国」の手先であり「工作員」だったわけだ。

そして、本作は『デューン 砂の惑星』は、このロレンスが、主人公のポール・アトレイデスにあたるわけで、現実のロレンスは「帝国の工作員」だったが、フィクションであるポールの方は、本物のヒーロー(救世主)というわけである。

本作では、舞台を中世風にしたおかげで、アトレイデス家は「帝国」に臣従しているとはいうものの、必ずしも「帝国の手先」というわけではない。

むしろ、ポールの父であるレト侯爵は、帝国の現皇帝・シャッダム四世の立場を危うくするような、有能有力な存在だったからこそ、辺境の星アラキスに体良く左遷されたわけだが、勇敢でリベラルなレト侯爵は、前領主ハルコンネン男爵のもとで差別され搾取されていた「砂漠の民」たる剽悍な原住民フレメンと結び、彼らを解放するとともに、彼らが採掘するメランジの利益によって現皇帝を追い落とそうと考えた。

だが、悪巧みという点では、一枚上手のハルコンネン男爵は、レト侯爵を暗殺してしまう。難を逃れたポールと母のジェシカは、その勇敢さと特殊能力によって、フレメンに迎え入れられ、やがてフレメンたちに伝わる「救世主」とその母として、フレメンの指導者となっていく。

そして、最後は、ハルコンネンを倒し、現皇帝を屈服させて、帝国の新しい時代を開くのだ。

だから、「フレメン」は当然「アラブ人」に当たり、「ハルコンネン家」は「オスマン帝国の王家」、「帝国」は「イギリス帝国」に当たると言えるだろう。

無論、「オスマン帝国」は「ハルコンネン家」とは違って、「帝国」に臣従していたわけではない。しかし、そこは「現実」と「フィクション」との、当然の違いだ。

ロレンスに当たるポール(とその父母)を「帝国の手先」にするわけにはいかないから、惑星アラキスはすでに「帝国の手先」である「悪役」のハルコンネン家に支配されているとして、ポールたちをその「解放者」の立場に立たせたのである。

そんなわけで本作は、「現実の汚い歴史」の「(比較的)綺麗に見える部分」だけを切り取ったフィクションとしての映画『アラビアのロレンス』をさらに、未来の異星の物語とし、「宗教色」を強めることで、壮大な物語に作り替えた作品だと言えるだろう。

だが、前述のとおり、私個人はこういう「壮大なロマン」には、あまり興味がない。むしろ、こういうお話なら「現実」の歴史の方にこそ惹かれるタイプなのだ。

したがって、私が興味を持ったのは、本作の下敷きとなっている、上のような「歴史的事実」の方であり、さらには本作において重要なファクターとなる「宗教設定」である。

これも、当然のことながら、「帝国」側の宗教は、基本的には「キリスト教」を下敷きにしており、フレメンの側は「イスラム教」を下敷きにしている。

ただし、本作は人類の「未来の物語」だから、純粋な「キリスト教」や「イスラム教」「仏教」というものが、そのままのかたち残っているのではなく、それらが複雑に影響し合い、入り混じった宗教宗派になっている、という設定になっている。

例えば、フレメンは『禅スンニ派』の末裔という設定になっており「仏教とイスラム教の入り混じった教派」の末裔であり、しかもそこに、かつて『保護伝道団』がもたらした『預言者講話』と『オレンジ・カトリック聖典』の影響が加わっているという設定になっている。

これがあったからこそ、フレメンたちは、ポールが『預言者講話』が語るところの「伝説の救世主(メシア)」ではないか、と考えることもできたのだ。

なお、この「保護伝道団」とは、キリスト教というわけではなく、歴史的に構築された「超党派の宗教団体」ということに(いちおう)なっている。

かつて、機械に頼り切ったがために酷い目にあった人類は、機械を捨てて、人間らしい精神性を取り戻すべく「宗教」も重視したけれど、その「宗教」自体が昔のように相争い殺し合いをしているようなものでは、人類の精神の支えとはならないので、紆余曲折はあったものの、各宗教がその共通点である「汝、おのが魂を損なうことなかれ」という考えにおいて大同団結して立ち上げたのが「保護伝道団」であり、その聖典が「オレンジ・カトリック聖典」だということである。

「オレンジ・カトリック聖典」の「オレンジ」とは、「カトリック(ローマ教会)」を象徴する「緑」色に対して、「プロテスタント」を象徴する「オレンジ」色であり、その意味では、この聖典の名前は、「プロテスタントとカトリックの合同聖書」という感じにしか見えず、いかにもキリスト教的であって、他のイスラームや仏教までを含んでいる感じがしないのだが、その点に関しては、訳者によれば次のようなことになる。

『 オレンジは、キリスト教の新教を象徴する色で、オレンジ侯ウィリアムに由来する。緑色を象徴色とするカトリックに、あえて新教の色を付すことで、作者は新教と旧教の宥和の願いをこめたのだという(前述、ブライアンの伝記より)。この二語にバイブルがつけば、英語読者が想定するのはまごうかたなきキリスト教典で、訳語をとしては旧訳どおり、〝オレンジ・カトリック・バイブル〟が作者の意図にそう形なのだろう。とはいえ、〝全宗教の統合聖典〟としては、あまりにもキリスト教色が濃すぎる名称のため、ここでは〝バイブル〟を〝聖典〟として、ちょっぴりだけ色を薄めた。

思うに、この〝全聖書統合〟という発想は、作者が本書の附録(※ 用語集)を書くあたりで思いついた、後づけだったのではあるまいか。たとえば、本書中でガーニーが口にするたくさんの引用は、例外なくキリスト教の『聖書』が出典である(無粋を承知で、本文中には引用元を補足しておいた)。そのあたりも考えあわせると、作者はすくなくとも当初、キリスト教の枠組みで物語を組みたてていたのではないかという気がする。』(P394、「訳者あとがき」より)

つまり、作者であるフランク・ハーバートは、当時のアメリカ中流白人の知識階層として当たり前に「プロテスタント」信者だったのではないだろうか。

カトリック教会が宣うまでもなく、キリスト教(神の教え)というのは、本来は「ひとつ」なのだが、現実には「一つの教会」の内部での政治主導権争い(と聖書解釈の違い)によって、まず東西に分裂して「東方教会としての正教会」が生まれ、その後さらに「西方教会としてのカトリック(ローマ教会)」からは「プロテスタント」が(排除されて)生まれるという、神に恥ずべき歴史を刻んでいる。

もちろん、長らくは「ローマ教会」が、「正教会」や「プロテスタント」に対して「帰聖」するべきだと「上から目線」で訴えてきたが、当然、そんな手前味噌な言い分は通用しない。

それどころか、第二次世界大戦時、枢軸国と「政教協定」を結んでいたことで批判されたカトリック教会は、戦後になって、その権威主義的保守路線からリベラル路線への転換を期した「第2バチカン公会議」(1962年-1965年)で、「キリスト教会の一致」を目指した、リベラルでエキュメニカルな「対話路線」を打ち出すことになる。

したがって、本作『デューン 砂の惑星』が連載されたのは、もともと「プロテスタント」を見下していた「カトリック教会」が、最もリベラルになった時代(第2バチカン公会議の最中)であり、プロテスタント信者である作者としても、そうした時代状況の中で「プロテスタントとカトリックの(対等の)和解」ということを夢見て、この「設定」を発想したのであろうことは、ほぼ間違いのないところだろう。

無論、「カトリック・オレンジ聖典」ではなく、「オレンジ・カトリック聖典」という語順になるのは、作者がプロテスタントだったからだろうと、私は推測したわけである。

(※ なお、第2バチカン公会議では、キリスト教会内の和解だけではなく、他宗教との対話路線も打ち出された)

○ ○ ○

本作が「時代の申し子」だというのは明白で、ほかにも、人間の能力を拡張する香料「メランジ」だとか、ポールの「意識の拡大による未来視」といったことは、解説者の水鏡子が指摘するとおり、1960年代から70年代にかけてのアメリカにおける「ヒッピー文化(含むドラッグ文化)」や「ニューエイジ思想」といったものの中から、同時代的に出てきたものであろうことは、疑いを入れない。

『 アラキスという苛烈な自然とその中で営まれるフレメンの生活。その背後に広がる銀河帝国の内部抗争。渦中にあって遠大な歴史的目標を追い求める集団。哲学、神学、宗教から野外活動技術や自然・人文諸科学に至る該博な博物学的蓄積を背景に、環境生態学、社会生態学を駆使して描きあげた、アラキスの自然と社会。その中で、超絶知性を有する諸勢力が、権謀術数の限りを尽くし、作者が好んで口にする「トリックの中のトリックの中のトリック」「計画の中の計画の中の計画」の織り交ぜられた「プロットの中のプロットの中のプロット」を渡り歩いて、王道物語として着地する。

エコロジーが注目を浴びた時代である。レイチェル・カーソンの『沈黙の春』が評判を呼び、ヒッピー・ムーブメントが花開いていく中で、若者たちを中心に、SFジャンルの壁を越え、『異星の客』『指輪物語』とともに圧倒的な支持を得ていく。

ただ、この作品の形而下的世界構築を絶賛する「生態学SFの傑作」という一般的評価については、それはそれでそのとおりなのだが、それでもこの〈デューン〉シリーズを矮小化しているのではないかという思いがある。『指輪物語』の傑作性を、練り込まれた「中つ国」世界の構築に帰すると言っているようなものである。

生態学は背景となる世界に高い完成度を生み出すための手段に過ぎない。作品の中心に位置するのは優生学的神秘主義とでもいうべき、かなり気持ちの悪い概念セットである。そして異能の超絶者たちの認識と倫理、責任。抗いがたい未来に抗う物語。王道踏まえた本書においても不安な影を忍び込ませているそれは、後段の作品になるほどはっきりしてくる。

もっとも、ハーバートの中では、じつはこの生態学も優生学的神秘主義も奥底で深くつながっている気配がある。「生態学SF」というラベルは、アーシュラ・K・ル・グィンやハル・クレメントを連想させるが、ハーバートはそういうオーソドックス・タイプのSF作家ではない。むしろ彼らが生み出す高所から俯瞰され、モデル化できる機械的力学的世界観とは異なって、地べたを這いずる生物目線の、非合理非科学すらも併せ飲む、生々しさをはらんだ世界だ。』 (P385〜386)

ここでの水鏡子の指摘は、まったく正しい。

ただし、本書を読んで『生態学SFの傑作』などという「一面的」な理解が、SFファンの間で『一般的評価』なのだとしたら、本作を「オールタイムベスト1作品」だなどと持ち上げたきたSFファンは、全然「読めていない」ということになろう。

すでに指摘したとおり、本作は明らかに「プロテスタント信者による神秘主義的SF」であり、言うなれば「キリスト教SF」であることは否定しようもない事実だ。「生態学SF」という「要素」はあるにしろ、本作は決して「設定オタク」的な作品などではないのである。

なのにどうして、この程度のことがわからないのかと言えば、それはSFファンが「宗教」というものを安易に見下しており、忌避しているからに他ならない。

つまり、自分たちの誇る傑作SF作品が「宗教小説」だなどとは認めたくないから、『生態学SFの傑作』などと、いかにも「科学的精神に裏づけらたれた作品」であるかのように、殊更に強調したがったのであろう。

だが、こんな態度こそが、非科学的な「SF教」信者のものだという他ない。

SF作家やSFファンが、「宗教」という「人間的欲望」を「俯瞰」することのできる「客観的知性」を身につけている、などという自己認識は、愚かな過信でしかないのである。

いうまでもなく「宗教信仰を持っている科学者」など大勢いて、当然のことながら「宗教信仰を持つSF作家」も大勢いる。

それを、「日本基準」の宗教観で、SFは「科学精神の文学」だとか「理性の文学」だなどと一面的に主張するのは、現実を客観視することのできない「盲信者」の戯言でしかない。

したがって、フランク・ハーバートの『デューン』の世界が、アーシュラ・K・ル・グィンやハル・クレメントが生み出す『高所から俯瞰され、モデル化できる機械的力学的世界観とは異なって、地べたを這いずる生物目線の、非合理非科学すらも併せ飲む、生々しさをはらんだ世界』なのは、ハーバートにとっては「人間とは、この世界を俯瞰的に見渡せるような(超越的な)存在ではない」という認識があるからで、おのずとそういう作品になっている、ということに他ならない。

この世界を「俯瞰的見渡せる存在」とは、いうまでもなく「わが神」以外にはあり得ない。

言い換えれば、その「神の視点」からすれば、私たち人間は『地べたを這いずる生物』でしかなく、その低き『目線』を越えることは、原理的に不可能だというのが、敬虔な彼の考え方だったのであろう。

そんなわけで、本書をして『生態学SFの傑作』だなどと評するような読者は、文学を一面的にしか見ることのできない「偏頗な視点」の持ち主だと言ってもいいだろう。

私自身は「無神論者」だけれども、だからと言って、自分が好きな作家まで「(本質的には)無神論者に決まっている」というような「願望充足的な(宗教的な)読み」をしようとは思わない。

いうまでもないことだが、宗教的であろうとなかろうと、優れた文学作品は優れた文学作品なのであって、それは「宗教」を超える得るものなのだ。

だから、ケチな「縄張り意識」から、作品理解を歪めて読むような「習慣」は、ここで改めるべきだろうし、長らく「オールタイム・ベスト1」に輝く「SF小説」が、じつは「宗教小説」でもあったという事実を、私たちは、あらためて直視すべきなのである。それこそが、真の「科学的精神」だからだ。

(2023年5月21日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・