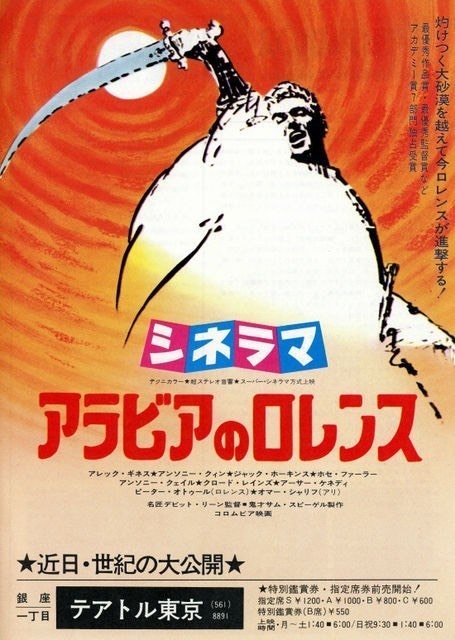

デヴィッド・リーン監督 『アラビアのロレンス』 : 実在の人物を、どこまで描けたか?

映画評:デヴィッド・リーン監督『アラビアのロレンス(完全版)』(オリジナル1962年・完全版1988年)

1963年に、アカデミー賞7部門を受賞した『アラビアのロレンス』は、実在した人物の半生を描いた映画である。これは非常に重要なポイントだ。

『アラブ民族独立に尽力した実在のイギリス陸軍将校T・E・ロレンスの波乱に満ちた半生を、「大いなる遺産」の名匠デビッド・リーンが壮大なスケールで描いた不朽の名作。20世紀初頭、アラビアはドイツと同盟を結ぶトルコの圧政下にあった。イギリス陸軍カイロ司令部に勤務するロレンス少尉は、トルコからの独立を目指す反乱軍の指導者ファイサルに会うため旅に出る。反乱軍の無力さを目の当たりにしたロレンスは、アラビア民族をまとめあげてゲリラ戦を展開し、見事トルコ軍を打ち破ることに成功。その後も次々と勝利を収めていくが、その一方でロレンスはアラブ人同士の争いや国同士の政治的駆け引きに翻弄されるようになっていく。当時まだ無名だったピーター・オトゥールが主人公ロレンスを熱演。共演は「戦場にかける橋」のアレック・ギネス、「炎の人ゴッホ」のアンソニー・クイン、「ドクトル・ジバゴ」のオマー・シャリフ。1963年・第35回アカデミー賞で作品賞・監督賞など7部門に輝いた。』

(映画.comの「解説」より)

私が今頃になってこの映画を観たのは、フランク・ハーバートの古典的名作SF小説『デューン 砂の惑星』を読み、そのレビューで、この『デューン』を「SF版『アラビアのロレンス』みたいなもの」だと評したからである。

この段階で、『アラビアのロレンス』の大筋は知っていたから、このように評したわけだけれども、実際のところ詳細までは知らなかったので、この機会に観ようと考えたのである。

『デューン』のレビューを書くために、『アラビアのロレンス』の「Wikipedia」くらいはざっと眺めたので、今回、『アラビアのロレンス』本編を観るにあたっては、物語の背景についてのひととおり知識を持っていた。

だが、この映画を観て、意外だったのは、一見「壮大なエンターティンメント」に見せながら、実のところ、実在の人物であるT・E・ロレンスという人を「可能なかぎり正確に描こうとした作品」であった点であり、そのためにエンタメ映画としては当たり前の「フィクションの文法」を、自覚的に踏み外して見せている部分があったことである。

この「ロレンスの複雑な性格」というのは、映画冒頭の、ロレンスの死に続く葬儀のシーンで、わかりやすく示されている。

『1935年5月13日、オートバイで走行中の男が自転車を避けようとして道路を外れ転倒し死亡。ドーセット州モートンの教会で行われたその男の葬式には多くの人が参列し、銅像も建てられることになった。新聞記者が故人について参列者に尋ねると、「素晴らしい業績をあげたがよく知らない」、「英雄だが自己顕示欲にまみれた男」、「彼ほど偉大な人物は居ない」と評価は毀誉褒貶相半ばしていた。』

この葬儀から遡ること19年の1916年、物語は、『イギリス陸軍エジプト基地勤務の地図作成課少尉のロレンス』が『アラビア語やアラブ文化に詳しいことから、オスマン帝国からの独立闘争を指揮するマッカのシャリーフであるスンナ派のハーシム家のファイサルと会見してイギリスへの協力を取り付ける工作任務を受けることになる。』ところから始まる。

そして、このシーンで描かれるのが、「芸術家肌の自由人」であるロレンスの姿だ。

彼は、英国貴族の庶子として生まれ、大切に育てられた人で、芸術や学問を愛する、よく言えば「個性派」、悪く言えば「人を食ったようなところのある、変わり者」であったと言えよう。

そんな、ロレンスの個性が、頭の硬い上官に対する、かなりふざけた態度として描かれるので「これは流石に、映画ゆえの誇張だろう」という印象を、まず受けた。

しかし、ロレンスの「変人」ぶりは、他人への態度だけではない。

例えば、彼はタバコを吸うために擦った、火のついたマッチを指に摘んだまま立てて持ち、火がジリジリと指元に届くのを、表情を変えずに黙って観察し、最後は火を指で摘んで消すなどといったことをやっていた。

それを見た同僚が「熱くないんですか?」と尋ねると、ロレンスは「そりゃあ、熱いさ。でも、僕は大丈夫だ」というような返事をするので、当然、同僚たちは「あいつは変わり者だ」と言うようになるし、「美男で成績優秀な貴族のせがれ」ということへの反発もあったのかもしれない。

同僚のひとりがロレンスの真似をしたところ、すぐに火傷しそうになってマッチを投げ捨て、ロレンスに「どうしたら、そんなに我慢できるんですか?」と尋ねると、ロレンスは、こともなげに「熱いと思わなければいいのさ」と、人を食ったような答えを返すのであった。

そんなロレンスだから、任務を受けるにあたっても、決して「真面目」とは言い難い態度なのだ。

上官が「彼の地は、何もない灼熱地獄に等しい土地だから、普通の者には耐えられないような、困難な任務だぞ」といった調子で脅すように言うと、かえってロレンスは「いや、僕にとっては、魅力ある土地であり、楽しい任務になると思いますよ」などと生意気なことを言って、任務を引き受けるのだ。

明らかに彼は「自分は特別であり、人にはやれないことをやれる、選ばれた人間なんだ」と、自身を信じきっていると人物として描かれているのである。

これが、このままの「実在の人物」だとすれば、ずいぶん「鼻持ちならない自信家の変わり者」ということになるだろう。

しかし、フィクションの場合は、多かれ少なかれ、主人公のヒーローというのは「選ばれた(天に愛された)特別な存在」であるし、むしろその方が普通である。

よく「主人公は平凡な男」だなどと説明しても、結局、最終的には(無闇に優しいなど)「非凡な男」でしかない場合が多いし、そうだからこそ「映画にもなる」のである。

だから、この冒頭のシーンで、ロレンスが、どんなに「生意気な変わり者」だと描かれても、観客は、彼に対して嫌悪感を覚えることはない。

映画のヒーローとは、概ねそういうものだからであり、実際、ベドウィン族に潜入した彼の働きは、映画のヒーローらしく、目覚ましいものであった。

まず、彼は、ベドウィンを差別しない。下に見たりはしない。それは、潜入のための「演技」ではなく、彼は「イギリス人」というよりは、自身を「自由人」と考えていたから、国家に縛られない砂漠の民であるベドウィンに、心からの共感を寄せていたからである。

そのため、ベドウィンの男から「お前はイギリス人か?」「イギリスの軍人か?」と問われると、あっさりと「そうだよ」と答えて、隠しだてしようとはしない。彼にすれば、たしかにイギリスの軍人として、任務としてこの地に来たのは事実だが、それでも「自分の意志で、好きで来たのだ」という意識があるから、ことさらに隠す必要などないと、いわば開き直っているのである。そして、そうした飾らない率直さが、ベドウィンたちにも受け入れられたのだ。

そんなわけで、彼はベドウィンたちにあっさりと受け入れられ、まるで、自分がベドウィンであるかのように、自分の意見を遠慮なく口にし始める。それがベドウィンのためになる、という確信からであり、その際にイギリスの都合などは、平気で後回しにしてしまうのだ。

そして、そんな彼が提案したのが、トルコ軍の要衝であるアカバ港への攻略作戦である。

海に向かって多数の法門を連ねるアカバ港の攻略は、イギリス軍にとっても容易なことではなかった。また一方で、イギリス軍としては、甚大な損害を出してまで攻略する必要性までは感じていなかったのだ。

要は、イギリスとしては、自分たちの被害を最小限に止めるために、地元のベドウィンを利用して、トルコ軍を撹乱したかったということであり、ロレンスの任務も、その範囲で想定されたものに過ぎなかった。

部族単位でばらばらに生きるベドウィンたちを、ファイサルを中心に組織化することで、有効に後方撹乱の任務に当たらせ、最後はイギリス軍が出ていって、アラビアの地の主導権を握ろうと考えていたのである。

ところが、ロレンスが、イギリス軍が期待してもいなければ、考えてもいなかった、アカバ港の奇襲作戦を、ファイサルに提案する。

しかし、ベドウィンの族長たちからは「アカバの手前には広大なネフド砂漠があって、それを超えるのは不可能だ」と反対されるのだが、ファイサルからは「50人だけは付けてやる」と言われ、たった5O人あまりで、この無茶な計画に挑むのだか、ロレンスは「自分になら、やれる」という自信を疑うことはなく、結局は、この無茶な作戦を大成功させて、彼はベドウィンの英雄となるのである。ベドウィンたちの信条は「結果を出したものがリーダーだ」というものであり、そこに肌の色は関係なかったのだ。

このようにして、ロレンスは、カリスマ的な活躍を見せる。

トルコ軍の物資を運ぶ列車を度々襲撃して後方撹乱に成功し、実績を上げる。まさに、この時のロレンスは輝いていた。

しかし、ついには、この自信過剰が仇となり、ロレンスはトルコ軍に捕虜として捉えられてしまう。

そして、イギリスの軍人であり工作員であることについては口を割らなかったものの、拷問の果てに、映画ではボカした表現ながら、強姦までされてしまい、その自信とプライドをズタズタにされてしまう。

トルコ軍から解放されたロレンスは、すっかり自信を失い、ただただ平穏な生活を求めて、砂漠での戦いから外してもらおうとするが、しかしこの時すで彼は、代わりのきかない存在となっており、結局は砂漠へと戻らざるを得なかった。

すでに彼は、以前の彼とは違っていた。しかも、砂漠への復帰にあたって、彼には、これまでの気のいいベドウィンたちとは違った、残虐非道な「殺し屋」とも呼ぶべき、雇われベドウィンの一隊が付けられていたのだ。

つまり、最初は「ロマンティスト」として「砂漠の民の独立戦争」に加わったはずの彼も、この時にはすでに、嫌々ながらも「戦争に勝たなければならない軍人」になっていたのである。

だから、彼は、本来は「人殺しを嫌い、敵味方関係なく、死傷者の出ることを可能なかぎり避ける」という理想の持ち主だったのだが、ダマスカスを目指す作戦において彼は、是が非でもイギリス軍本体よりも先にダマスカス入りして、そこにアラブの人たちによる国民会議を打ち立てようと考えた。イギリス軍に先を越されれば、それが叶わないため、彼としては何としてでもダマスカスに先乗りして、アラブ人の主権という既成事実を作りたかったのである。

ところが、ロレンス率いるベドウィンたちの前に、敗走するトルコ軍が現れた。

ロレンスの親友になった、ベドウィンの族長の一人であるアリは、ロレンスに「彼らと戦う必要はない。ここは迂回しよう」と進言するが、迂回していては、ダマスカスに先乗りすることができない。

この敗残のトルコ軍と戦って勝つことは容易だが、敵が降参した場合には、捕虜に取らねばならず、捕虜を連れての進軍では、ダマスカスへの先乗りは不可能になるのである。

苦悩するロレンスだったが、あるベドウィンが「自分の部族は、あの軍隊に虐殺された」と言って、一人でトルコ軍に向かって行き、あっさりと射殺されてしまったのを見て、ロレンスは覚悟を決めて、総攻撃を指示する。「やれっ、皆殺しだ!」と。一一そう。捕虜を取ることはできないから、戦うのであれば皆殺ししかなかった。

もともと、無用の人殺しを嫌ったロレンスは、本来の自分自身を否定するようにして、この決断をし、自らもその戦いの中で多くの敵兵を殺し、そしてその後で、アリに「私は、人殺しに快感を感じていたのだ」と打ち明けるのである。

このようにして、ロレンスたちは、イギリス軍より1日早くダマスカス入りして「アラブ国民会議」を立ち上げるのだが、もともと自由民であり独立自尊のベドウィンたちは「話し合いで国家を運営する」などということができず、それを見越して様子を見ていたイギリス軍が予想したとおり、ベドウィンたちは街に混乱をもたらした挙句、面倒な政治を放り出して砂漠へと帰っていってしまい、ロレンスの夢は、ここに脆くも崩れ去ってしまうのである。

そしてそのあとは、イギリス軍の将軍やフランスの政治顧問、そして老獪なファイサルらの話し合いによって、欺瞞的な政治体制が確立され、アラブの民によるアラブの民のための独立国家という理想は、ロレンスの独りよがりとして、夢と消えてしまうのである。

ロレンスは抜け殻のようになりながらも、その働きによって、祖国への帰還を許される。

彼は「砂漠の英雄」として、政治的にも利用されるが、やがてそれを避け、身分を偽って隠遁生活を送るようになる。だが結局は、映画冒頭で描かれる、オートバイ事故によって、若くして亡くなってしまうのである。

○ ○ ○

つまり、ロレンスというのは、このように、もともと複雑な人であったところに、半ば自業自得だとは言え、その挫折を通じて、元はなかった暗い複雑さを併せ持った人になる。

しかも彼は、その複雑な内面を、文学的に吐露した自伝的な著書『知恵の七柱』を残しているために、それを無視することはできず、おのずと、ロレンスという男を描くのは、至難の業となってしまった。

端的に彼は「矛盾した人」だったのであり、それを、映画的に「ロレンスとは、こういう人だ」と単純化して描くことの許されない英雄だったのである。

だから、この映画を、先の展開を知らないまま、普通の映画として観ていると、彼の性格の変化が、かなり唐突なものと感じられる。

最初は「天才的で魅力的なヒーロー」として描かれていたはずの彼が、途中で、あっさりと捕虜になって強姦され、その自信を完全にへし折られて、不可逆的に挫折してしまう。

たしかに、現実ではそういうことにもなるだろうが、私たちは「映画」を観ているわけだから、普通、冒頭部で描かれたような「非凡な主人公」であれば、「フィクションにおける、一貫性の論理」として、燃えたマッチの熱さを精神力で乗り越えた見せたように、ロレンスは「精神的な困難や挫折」をも乗り越えてみせて然るべき存在だったはずなのだ。

ところが、映画の中のロレンスは、そうした「映画のヒーロー」のように困難を乗り越えることなく、あっさりと「挫折」して、国に逃げ帰ろうとするし、嫌々ながら戻ってきた砂漠の戦場でも、結局は現実と妥協することで、大量虐殺を遂行し、さらには、自分が人殺しに快感さえ覚える最低な(当たり前の)人間だという現実まで、思い知らされてしまう。まさに、泣きっ面に蜂の、踏んだり蹴ったりである。

つまり、この映画が描いているのは「砂漠の民の解放者」たる「輝かしい英雄」ではなく、自分で自分を「英雄」だと思い込んでいた「ナルシストの青年」が、当初は、その神がかりな自信のゆえに、たまたまうまくいったのだが、それで自分を過信してしまい、その結果、どん底の地獄にまで突き落とされてしまう、という物語なのである。

だから、この映画は、ある意味では「おかしな映画」だし、その意味で「非凡な傑作」だとも言える。

ただひとつハッキリしているのは、この映画は「アクション映画」風に見えながら、実は「リアルな人間を描こうとした作品」だった、ということなのだ。

『アラビアのロレンス』というと、私たちは、どうしてもロマンチックな冒険物語という印象を持ってしまいがちだが、この映画の実際は、そんなに単純なものではない。

この作品は、青年らしい夢と過剰な自意識のままに「砂漠の民の独立」というロマンに身を投じ、当初はうまくいったものの、結局は、老人たちの思いどおりの「駒」にしかなれなかった、「哀れな青年の挫折の物語」だと理解すべきなのだ。

その意味では、この映画は、「ロマン」ではなく、「アンチ・ロマン」とでも呼ぶべき作品だったのである。

(2023年6月27日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・