バンクシーのジレンマ : 『イグジット・スルー・ザ・ギフトショップ (Exit Through The Gift Shop)』

映画評:『イグジット・スルー・ザ・ギフトショップ(Exit Through The Gift Shop)』(2010年)

傑作である。

特に「芸術とは何か」という問題に興味を持ったことのある人なら、きっと、あらためてそのことを考えさせられる作品になっている。一一「そもそも、バンクシー自身の絵は、芸術作品なのか?」と。

しかし、本作の主役はバンクシーではない。バンクシーは、本作の監督である。

バンクシーは本作で、「MBW(ミスター・ブレインウォッシュ=洗脳おやじ)」こと「ティエリー・グエッタ」を主役にすえて、「そもそも芸術って何?」「芸術の価値って何?」ということを問うていると、そう言っても良いだろう。

しかも、面白いのは、この映画、普通に見れば「ドキュメンタリー映画」なのだが、奇妙なことに、少なからぬ見方として、本作を「ドキュメンタリー風のフィクション(やらせドキュメンタリー)」だと認識している向きが少なくない点だ。

どうして、そんなに過剰とも思える「深読み」をするのか、それを裏づけるような(作品外での)具体的な情報があるからなのか?

一一そのあたりの詳しい「業界事情」までは知らないが、そのあたりもまた、いかにも「いかがわしい業界=美術業界」らしくて、そうした「メタレベル(作品外)」においても、本作は、興味の尽きない、ふところの深い作品だと言えるだろう。

そのあたりを、以下に解き明かしていきたい。

○ ○ ○

「普通に見れば」本作は、こんなお話である。

ロサンゼルスで古着屋を経営している「ティエリー」は、病的な「撮影オタク」である。彼は、一日中、ビデオカメラを手放さず、家族の生活をはじめとして、眼に映るものを何でも記録し続けている。

彼が、こんな人間になってしまったのは、どうやら幼い頃に母親を失ってことにあるようで、彼は「今この時は二度と帰らないのだから、すべてを記録しておきたいと思うようになったんだ」と、そんな強迫的なまでの思いを抱くようになった。

そんな彼が、ある時から「グラフィティ」に興味を持って、通常は人目に触れない、グラフティ作家の作品制作の現場を記録し始める。

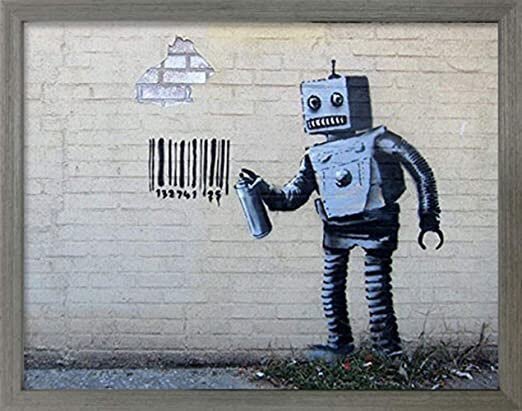

『グラフィティ(Graffiti:英語では落書きの意)は、主にスプレーを用いて、電車の車両や高架下の壁など、公共の場に描かれる文字および絵のこと。 「ストリートアート」とも呼ばれ、その場の所有者や管理者の許可を得ずゲリラ的に描かれることが特徴だ。』

(『IDEAS FOR GOOD』・「グラフィティ・アートとは・意味」より)

徐々に著名なグラフティ作家とも懇意になり、その制作風景を撮影しいくうちに、ティエリーは、グラフティ界のトップに輝く大スター「バンクシー」を、是非とも撮影したいと思うようになる。

だが、バンクシーは、覆面作家として匿名を貫いており、連絡方法すら見つけられないでいた。

(※ 「バンクシー」のイラストくらいなら誰でも見たことがあるだろうが、彼がどのような活動をしてきた作家かを知らないと、以降の記述の意味がわからないと思うので、下に示した「WIKIpedia」に、ざっとで良いから目を通していただきたい)

バンクシーは、イギリスを拠点として活躍する「ストリート・アート」の作家である。そんな彼が、初のアメリカでの展覧会を企画し、その前段として、自分の作品をアメリカの街なかに残そうと考えた。

しかし、「グラフティ」としての彼の作品も、基本的には、公共施設をはじめとした他者の所有物に対する「落書き」であり、「器物損壊」などの犯罪にあたるから、捕まらないように、警察の目を盗んで作品を残さなければならない。そのため、やはり、作品を残すにも、ある程度の「土地勘」が必要となってくる。

だが、彼にはアメリカの土地勘がなかったから、言うなれば、アメリカでのコーディネーターになってくれるような人物を探していたところ、アメリカ在住のグラフィティ作家が、バンクシーにティエリーの存在を紹介した。ティエリーは、大勢のグラフティ作家の現場に立ち会うことで、多くの「穴場」を熟知していたからである。

お声のかかったティエリーは、喜び勇んでバンクシーの誘いに応じ、その期待に大いに応えた結果、もちろん「顔出し」ではなかったが、バンクシーの制作風景の撮影という夢まで叶った。

そしてさらには、それまで「作品を遺す」ことにこだわりの薄かったバンクシーに「記録を残すこと」のありがたさを感じさせるとともに、バンクシーから「仲間」と呼ばれるほどの絶大な信頼を得ることになったのである。

ところが、ティエリーは、「記録を残すこと」には熱心であったものの、撮影したフィルム(撮影データ)については、きわめて無頓着だった。撮るだけ、遺すだけで満足して、それを公表することまでは考えていなかったのである。

しかし、それではあまりにももったいないと考えたバンクシーの「君は映画を作るべきだ」という助言を受け、ティアリーは一躍映画作りに邁進し始める。

だが、出来上がった映画を見て、バンクシーは「正直、これは酷い。とても観られたものではない。ティアリーは映像作家ではなく、単なる撮影オタクだ」と思った。

しかしながら、それをそのままティエリーに告げるわけにもいかないので、「やはり君は、人のことを撮った映画を作るよりも、君自身がグラフティ作家になるべきだ」と軌道修正をうながした。

本音では「自分も被写体になっている、こんな酷い映画を作られたのではたまったものではないから、どうせ大した作品は作れないだろうが、自分の作品を作らせておこう」と、そう考えたのである。

ところが、バンクシーの言葉を、また真に受けたティエリーは、一流のグラフティ作家を目指して、脇目も振らず驀進し始める。一一だが問題は、そのやり方だった。

普通なら、グラフティ作家というのは、自分の作品を地道にストリートに残していき、才能があれば、やがてそれが世間の注目を浴び、中にはバンクシーのように、アーティストとして評価される者も出てくる、一一という「手順」を踏むものなのだが、ティエリーの場合は、なまじ一流のグラフティ作家の仕事ぶりを見てきたものだから、いきなり自分のアートスタジオを立ち上げ、人を雇って、それを助手として手足のように使い、彼はそれを指揮するだけという、言うなれば「大作家」スタイルで、作品を大量生産し始めたのだ。

しかしながら、それだけでは、「無名の作家」が作品を大量生産しているだけなので、ティエリーは、自身の作品を「権威づける」ために、世間の耳目を惹くメジャーな場所での派手な個展を企画して、それを大々的に宣伝し始める。

バンクシーをはじめとした、知り合いの著名グラフティ作家たちに「推薦文」を書いてもらうと同時に、彼らのウェブサイトなどでも宣伝してもらうなどしたのである。

その結果、彼の目論見は大当たりして、まだ海のものとも山のものともつかない無名の作家「MBW(ミスター・ブレインウォッシュ)」ことティエリーの初の展覧会は、開催前からマスコミに注目され、その紹介を介して広くアートファンからも注目されるようになった。

中には、展覧会の開催前から、ティエリーの作品を「先物買い」するようなコレクターまで、少なからず現れた。

これに気を良くしたティエリーは、ますます自信を深めて、自分が「才能のある一流のアーティスト」だとの確信を得て、個展の準備に当たっても、具体性に欠けた思いつきの指示を乱発して、現場のスタッフたちを困惑させ、うんざりさせ、展覧会初日の数時間前まで、まだろくに作品が展示されていないという、綱渡り状態での開幕となった。

ところが、初日には2000人の観客が詰めかけ、しかも観客たちは、この展覧会に心から満足し、評判も上々となった。

当初1週間の開催予定が2ヶ月間にも延長され、「MGW」は、いきなりアートシーンにおける人気作家になってしまったのだ。

そこで、困惑したのは、ティエリーの個展に協力した、先輩グラフティ作家の面々だった。

「まさか、あのど素人の作品がここまで…」というような心境だったようで、ティエリーが単なる「記録者」でしかなかった時代からつきあいのあった、著名なグラフティ作家であるシェパード・フェアリーも、ティアリーの成功について「社会心理学的に、興味深い問題を提起していると思う」というような、ティエリーの作品をあからさまに否定しはしないものの、作品自体を問題としないような評し方をしたし、ティエリーにグラフティ作家になることを奨めた(そして推薦文まで書いて、彼の成功に貢献した)バンクシーも、この映画の中で、

「芸術というのは、誰にでも開かれているべきものだと、ずっと思ってきた。でも、今は、それが間違いだったと思うようになった」

というような言い方で、ティエリーの作家としての「実力」を、実質的に否定し、彼の人気が「虚妄」でしかない、という評価を示した。

けれども、少なくとも、この映画の公開時点では、「MGW」ことティエリーは、現代ポップアートシーンの一角を占める人気作家となっていたのである。

○ ○ ○

つまり、この映画で語られるのは「芸術作品における評価とは何なのか」「芸術作品の価値とは何なのか」そして「芸術とは、そもそも何なのか」といった問題。

平たく言えば、「売れっ子になれば、それが実力(内実)の証明になるか?」という問いなのである。

無論、ティエリーの「いかにも二次創作的な作品(有名なポップアートのパロディー的作品)」に対し「あんなもんは、芸術じゃない」と否定することは、簡単だ。

しかし、そうした評価を、「現実を批評的にパロディー化したような作風の作品」が多いポップアート系の作家が口にした場合には、その言葉が、ぜんぶ自分に跳ね返ってくることになる。俗にいう「ブーメラン」というやつだ。

だからこそ、多くの先輩アーティストは、ティエリーの作品を「所詮は、オリジナリティも無ければ、何の批評性もない、俗ウケだけの軽薄なパロディー作品」だと思ってはいても、自分の作品に対する「世間の評価」とて「それに近い」ところがないとは言い切れないという点に、この問題の難しさがあった。

例えば、バンクシーにしたところで、彼の「ステンシルアート」だと「絵の上手な高校生でも描ける」程度のものでしかない。

ただ、「WIKIpedia」にもあるとおりで、彼の作品には、類例を見ない「ウィットに富んだ、独自の批評性」があり、「画力」だけでは語れない、独自の存在感を、彼は勝ち得ていた。

また、こうした「批評性」は、その作品が「その場所にある」という条件によって最大化される性格のものであって、その代表的な作品が、イスラエルによるヨルダン川西岸地区の「分離壁」に描かれた作品である。

この作品は、「分断壁」に描かれているからこそ意味があるのであって、どこに描かれていても価値のある作品、というわけではない。

あくまでも「作品が描かれた場所・状況」とのワンセットにおいて「意味を持つ」作品であり、その意味では、バンクシーの本領とも言えるこうした作品は、一種の「コンセプチュアル・アート(概念芸術・観念芸術)」であって、描かれたイラストそのものだけでは意味を持たないのであり、作品の本体とは、むしろそこから発せられる「観念」としての「イメージ化された主張」の方であって、「イラスト」自体は、その「観念」を発生させるための「装置(道具)の一部」に過ぎないのである。

同様に、「現代アート」の世界においては、「イラスト自体」「オブジェ自体」が、「作品そのもの」ではない、という場合が少なくない。

例えば、「コンセプチュアル・アート」の始祖のひとりと呼んでいいマルセル・デュシャンの代表作である「泉」などは、単なる「小便器」を「泉と題して、麗々しく美術館に飾ることによって発生する、異化効果(場違い性)」において、「固定観念」や「権威主義的意味付け」に対する「批評」としての意味や価値があるのであって、決して「小便器」そのものに、客観的な価値があるのではない。

また「ポップアート」を象徴するアンディー・ウォーホルの代表作として知られる「マリリン・モンローのシルクスクリーンポスター」なども、それが「チープな大量生産作品(複製品)」であることにこそ意味があった。

つまり、扱われるテーマは「通俗的」であり、作家独自の「(絵画職人的な技巧)技術」を必要とはせず、また「直筆一点物」としての有り難みもない、といった点において、ウォーホルの作品は、それまでの「芸術作品」が誇ってきた「権威主義的なオーラ」を嘲笑ってみせた、ベンヤミン的な「批評的作品」だったのである。

言い換えれば、彼の「チープなポスターそのもの」には価値はなく、彼の作品が発する「反権威主義」としての「自由」のイメージにこそ意味があり、そうした「主張」こそが、彼の作品の「本体」だったのだと言えよう。

ところが、マルセル・デュシャンの「小便器」は、「物それ自体」として「商品価値」を持つようになってしまった。ウォーホールのポスターについても同じだ。

本来なら「単なる小便器」「単なるチープなポスター」でしかなかったはずのものが、彼ら「作者」が「サインを入れる」ことによって、とんでもない商品価値を持つ「商品」になってしまった。

これらの作品は、彼らが批判的に否定したはずの「オリジナリティ」や「芸術的な権威」を、その「サイン」の権威によって保証され、「本物と偽物」の区別が、再生産されることになってしまったのだ。

芸術に「物としての、本物も偽物もない。常識を相対化する面白さを持っていれば、そのコンセプト自体が芸術なのだ」という、彼らの当初の「批評性としての芸術性」は、「資本主義の飽くなき貪欲」によって回収されてしまい、古典的な「権威主義的な価値観」を与えられ、飼いならされてしまったのである。

そして、これはバンクシーについても、まったく事情は異ならなかった。

「貪欲で非情な資本主義」を批判していたはずの彼の作品は、そんな「資本主義」の采配する「高額商品」としての「権威づけ」がなされ、アートなどとは縁の持ちようもない庶民とは、はるかに縁遠いものに変えられてしまった。

そして、バンクシー自身もその現実を、「対価を受け入れること」によって、かつて自分が批判したものの側の「道具の一つ」へと貶められてしまったのである。

つまり、今では我が国でも「バンクシー展」が開催されて、多くの人たちがつめかけるといった状況、「芸術とは何か」といったことなど考えたこともないような、およそ芸術そのものには縁も所縁もないような「一般の人たち」が、「バンクシーはすごい!」「感動しました!」などと言って、バンクシーグッズを買って帰るというような状況とは、皮肉にも、「資本主義の軍門に下った、バンクシー敗残の図」に他ならない、と言えよう。

だが、それには止まらず、「にわかバンクシーファン」たちは無論、バンクシーのすごさを説き始めた「美術評論家」たちも、こぞって「貪欲資本主義」の軍門に下って、醜態を晒していることにしかならない。

バンクシー自身は、その「屈辱」的状況について、自覚的であるからこそ、彼自身の「戯画」であり「パロディー」であり「劣化コピー」でしかない、「MBW」ことティエリーを、曲がりなりにも批判しないではいられなかった。

つまり、この映画には、「俺はティアリーとは違う、本物の芸術家だ」というバンクシーの「悲痛な叫び」であると同時に、「しかし、俺もまた、ひとりのティエリーでしかない」という「悲痛な諦観」の両方が込められていると、そういっても過言ではない。

一一だからこそ、美術業界的には、このバンクシーによる映画を、単純に「ニセモノ芸術家批判の映画」だと評価するわけにはいかないのだ。

そのように評価してしまうと、実のところ、「大切な商品」であるバンクシーさえも、否定されかねないからである。

では、どのように評価すれば、この作品を「無難化」することができるだろうか?

それは、この作品が、「バンクシー評価を含めた、美術界の現実」を描いた「ドキュメンタリー作品」ではなく、あくまでもバンクシーがでっち上げた「批評的なフェイク作品」だ、と理解することである。

これは、「現実そのもの」ではなく、バンクシーが虚構した「寓話」としてのフィクションでしかないと、そう「虚構化する」ことによって、現実のバンクシーを救い出すことができるのである。

だからこそ、この作品を、無理やりにでも「やらせドキュメンタリー」だと理解したがる「業界関係者」が出てきて、世間の作品理解を、意図的に誘導しようとする。

「これは所詮、バンクシーによってでっち上げられた、寓話的な作品であって、これをそのまんまの現実と受け取ってはいけませんよ」と「解説」することで、本作に込められた、バンクシーの「自己批判」の側面を「無かったことにする」のである。

そして、そうした意図が働いているからこそ、次のような「不自然な解説」が、当たり前のように「コピペ」されて広まっていく。

『アカデミー賞長編部門にノミネートされ話題となった覆面アーティスト・バンクシーの初監督ドキュメンタリー。バンクシーとの接触に成功した映像作家ティエリーだが、カメラをバンクシーに奪われ、アーティストに仕立て上げられていく。』

(「Filmarks」より「あらすじ」全文)

『ストリート・アートについてのドキュメンタリーを制作し始めたロサンゼルス在住のフランス人映像作家ティエリー・グエッタ。ティエリーは覆面アーティスト、バンクシーの存在にたどり着き、取材を始めるが、ティエリーに映像の才能がないことに気付いたバンクシーは、逆にティエリーのドキュメンタリーを自分が監督し始める。』

(「yahoo!映画」より「あらすじ」全文)

いかにも「本作はドキュメンタリー映画に見せかけた、フェイクドキュメンタリーですよ。いかにもバンクシーらしい、皮肉のきいた作品でしょ?」と言わんばかりの、こうした「あらすじ紹介文」の背後には、前記のとおり、「これが、美術業界の現実そのものだとは、認めたくない(認めるわけにはいかない)」という「願望と思惑」が働いていると見ていいだろう。

なにしろ、ティエリーが「MBW」として現実に活動しており、現実に人気作家になったのかどうかという「事実関係=現実」は、容易に裏づけられることであり、そうした事実が無いのなら、この映画が、バンクシーによる「批評的なフェイクドキュメンタリー」であることが容易に裏づけられて、そうした説明が、この映画の公開当初からなされていたはずなのである。

ところが、公開後10年以上を経た今に至っても「ティエリーは虚構の人物であり、俳優が演じたものに過ぎない」というような説明がなされている様子はない。

一一ということは、この映画で紹介されているのは、決して「作中フィクション」ではなく「現実にあったこと=事実そのもの」であるということになるから、この作品を、ごく当たり前に評価分類すれば、どうしたって、無条件の「ドキュメンタリー映画」だということにしかならない。

ティエリーは決して『カメラをバンクシーに奪われ、アーティストに仕立て上げられ』たのではなく、バンクシーの目論見を超えて、自ら進んで人気アーティストに成り上がったある。

しかし、それにも関わらず、本作が、さも「バンクシーによってでっち上げられて、フェイクドキュメンタリーではないか」という、「含み」を持たせた「紹介」が流通しているのは、この作品の「批評性=毒性」を薄めたい「美術業界の意向=資本の論理」が働いた結果だと見るのが、適切なのではないだろうか。

そうした意味で、本作は「メタレベル」でも楽しめる作品だと言えるのだが、しかし、多くの人たち(一般人)が、バンクシー本来の「批評性」も理解できずに「バンクシーグッズ」を買って嬉々としている「現実」を見るならば、当然、彼らには、本作を通して「バンクシーのジレンマと苦悩」を読み取る能力もないだろう。

つまり、本作は「すっかり資本主義的価値観に洗脳されてしまった社会」の「から騒ぎ」を描いた「悲痛な作品」だとも言えるのだが、いずれにしろ、その「真価」が理解されることなど「万に一つも無い」のである(何十万に一つくらいならあるのか?)。

そして、この事実は、「MBW」の展覧会に押し寄せて、彼の作品を絶賛した、知ったかぶりの「アートファン」のみならず、バンクシーの展覧会に押し寄せたファンもまったく同じであるし、例えば「新海誠のアニメ」に押し寄せた、大勢の世界中の「知ったかぶり」たちについても言えることで、これは、ジャンルを問わず、流行作品(ヒット作=人気作家)の「9割以上」が、「資本主義的な優良商品」ではあっても、その「内実」の疑わしいもの(フェイク)であることを指し示す事実なのだと考えるべきなのではないだろうか。

「阿呆らしい」ことではあるが、これが「偽らざる現実」なのである。

(2023年5月1日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○