映画 『オーソン・ウェルズのフェイク』 : あなたに 真贋が見抜けるのか?

映画評:オーソン・ウェルズ監督『オーソン・ウェルズのフェイク』(1973年、イラン・フランス・ドイツ共同制作)

むちゃくちゃ面白い映画だった。この映画の面白さがわからないというのは、やはり映画ファンというのは、基本的に「頭が悪い」ということなのであろう。そうとしか考えられない。

彼らは、映画評論家が高く評価したり、映画賞を取ったり、あるいは大ヒットしたりといった類いの事実によって「この映画は素晴らしいようだ」と思い、その思い込みに従ってその映画を観て、仮にピンと来なかったとしても「ちょっと難しかったけど、その面白さは、なんとなくわかった。この映画は傑作だと私も思う」なんて考えてしまう手合いなのだ。

つまり、「見る目」も無ければ、自分の「価値観」としての「美意識」もない。何が「美しい」のか、何が「素晴らしい」のか、それを判断するための、自分の中の「価値観」が、そもそも存在しないから、「偉い人」が褒めたものや、「みんな」が褒めたものを、「美しい」とか「素晴らしい」などと、本気で思ってしまう。

何の知識もなく、まだ自分の価値観も持ってはいない「赤ちゃん」に、馬の写真を見せて、「ブタさん、可愛いね」と教えれば、その赤ちゃんは、馬をブタだと思いこむし、馬の形をしたブタなるものが「可愛い」ものだと思い込んでしまうだろう。そのようにして得たものを基礎として、自身の「世界観」と「価値観」を構築していくのだ。

多くの「映画ファン」なるものも、これとまったく同じである。

自分自身は「空っぽ」なので、「親」に代わるものとしての「権威者(評論家や有名人)」や「みんな」の評価をそのまま受け入れて、それが「真実」だと思い込むだけではなく、それが「自分個人の価値観(あるいは美意識)」だと、愚かにも思い込んでしまう。それが「大衆」というものなのだ。

これは、本作『オーソン・ウェルズのフェイク』に対する評価でも、同じことだ。

これほど面白い作品が、さほど評価されていないのは、本作が『市民ケーン』のようには、映画評論家や映画関係者などから、あまり褒められなかったからである。

そのことだけで「オーソン・ウェルズの作品の中では、きっと失敗作なんだな」と思い込んでしまって、それで観ないか、観たとしても「失敗作」だという先入観の「色眼鏡」によって、鑑賞能力の無い自分の趣味に合わないところや、内容的な「難解さ」をして、「やっぱり失敗作だ」などと、思い込んでしまうのだ。

『『オーソン・ウェルズのフェイク』は、1973年公開のオーソン・ウェルズが監督・脚本・主演を担当した映画である。オリジナル要素の強い作品としては、ウェルズが完成させた最後の長編映画である。フランス語版のタイトルは「真実と嘘 Vérités et Mensonges」。

贋作画家エルミア・デ・ホーリー、ホーリーの伝記を書いた作家クリフォード・アーヴィングらに、ウェルズがインタビューするというドキュメンタリーの体裁をとっている。しかし、アーヴィングはハワード・ヒューズの自伝の偽造者であった。そして、ウェルズ自身が披露する話など、次第にストーリーの虚実が曖昧になっていく。ウェルズ自身は、本作を「映画のエッセイ」だと評した。ウェルズが制作した9分にわたる予告編は、本編とは無関係の素材を用いた完全オリジナルのものである(ウェルズ自身など、本編の登場人物は一部登場する)。

1973年9月のサン・セバスティアン国際映画祭に出品され、のち欧米や日本で公開された。他のウェルズ作品同様に公開当時は不評であり、死後に評価が進んだ。』

(Wikipedia「オーソン・ウェルズのフェイク」)

最後の部分に『他のウェルズ作品同様に公開当時は不評であり、死後に評価が進んだ。』というのはどういうことかと言えば、要は、オーソン・ウェルズの作品というのは、基本的には「難解」(ひと癖ある)ということである。

いや、実際のところ、それほど「難解でもない」のだが、なにしろ「平均的な映画ファン」の知的水準が極めて低いものだから、オーソン・ウェルズが、ちょっと捻った「面白いこと」をやると、それでもう、ついていけなくなる。

「何がやりたいのか、さっぱりわからないよ。こんなのウェルズの独りよがりだ」と、そう評価をして、自分の「頭の悪さ」「鑑識眼の無さ」という現実から目を逸らして自己正当化し、自己慰撫するのである。「この作品がわからないのは、私自身の能力不足のせいではなく、作品が不出来だからだ」と、そう信じ込もうとするのだ。

まあ、馬鹿ほど、自分の現実を直視することができないというのは、当然の話であろう。

賢く力量のある人は、仮に自身のミスや誤認や力量不足があっても、それをいずれ乗り越えていけるという「自信」があるし、事実として乗り越えていけるから、ミスや誤認や力量不足を素直に認めることもできる。だからこそ彼は賢くもあり、現に力量もついたのだ。

ところが、本質的なところで頭が悪く、最初から力量的な限界が見えてしまっているような人だと、その現実を認めることができない。なぜなら、素直にそれを認めたからといって、もとが有能な人たちとは違い、そのミスや誤認や力量不足を乗り越えていく自信など持てないからだ。どうせ成長できないだろうということを、なかば自覚しているからである。

だから、そんな対応不能な「嫌な現実」を認めるくらいなら、それを徹底的に否認して、「わからないのは、あっちが悪い」ということにし、そう思い込もうとするのである。言うなれば、これはニーチェ的な意味での「弱者の本能的自己防衛機制」とでも呼ぶべきものであろう。

もちろん、こんなこと、どこにでもある話で、私も若い頃から何度となくそんな現実に直面してきたから、本作『オーソン・ウェルズのフェイク』の世評の低さについても、「またか」と、すぐに了解することができた。

「この作品は、平均的な映画ファンには理解不能なんだろうな」と、そう納得できたのである。

私が過去に体験した同様の事実とは、例えば「アンチ・ミステリ」をめぐる問題だった。

周知のとおり、「ミステリ小説」の基本形とは「謎解き小説」である。まず「謎」が提示され、それが物語の中で徐々に解明されてゆき、最後に「真相」が明らかになる。それが、いわゆる「ミステリ小説」なのだが、ときどき「真相が明らかにならない」「事件が解決しない」かたちで終わる、異色の「ミステリ作品」が現れる。

すると、平均的なミステリファンは、こうした作品を「未完成だ」と評価する。非常にわかりやすく、いかにも単細胞な反応だと言えるだろう。

だが、言うまでもなく、そうしたミステリ作品、俗に言う「アンチ・ミステリ(アンチ・ミステリー、アンチミステリ、アンチミステリー、反推理小説)」の作者は、意図的に「真相を明らかにしなかった」のであり、真相が明らかになるというかたちでの「結末をつけなかった」のである。

言い換えれば、そういう「ミステリファンの当たり前の期待(欲望)」を、あえて裏切ることによって、「ミステリ小説」というものが隠し持っている「ミステリ読者の欲望」を描き出そうとしたのだ。

例えば「この世のあらゆるものに、確定的な意味としての真相などというものは存在しないし、その意味での究極の解決などというものもない」からこそ、人々は「小説などのフィクション」の中で、かりそめに「それがある」という「幻想」に浸って「現実逃避」し、自身の「不安感」を慰めるのだが、「アンチ・ミステリ」は、そんな「人々の(現実を直視し得ない)弱さ(という現実)」を、「真相が明らかにならない」「事件が解決しない」という「現実」に近いかたちの「ミステリ作品」として提示することで、読者に「その素顔」を突きつけるのである(おまえのその、おびえた間抜けヅラを直視せよ!)。

つまり、「謎解き小説としてのミステリ」が「無能な人間の夢想する、スーパーマンの物語」だとしたら、「アンチ・ミステリ」というのは「スーパーマンの物語に見せかけて、最後は、彼もただの人であった」と、読者の期待を裏切って見せることで、「読者の欲望」を浮き彫りにする形式の、批評的な作品なのだ。だからこそ「アンチ・ミステリ」と呼ばれるのである。

当然、こうした「アンチ・ミステリ」は、「人間の現実を鋭く描いた、批評性のある文学作品」だということになるのだけれど、ミステリファンからすれば「人間の現実なんか描いてほしくない」し、「批評なんかしてほしくない」。無論「文学」である必要もない。ただ「僕が食べたいのは、高級フレンチでも京料理でもなく、駄菓子屋のお菓子なんだ!」ということなのである。それが、本音なのだ。

だから「アンチ・ミステリ」は、従来のマニア的なミステリファンの間では、評判が悪いどころか、反発しか招かなかった。

けれども、「ミステリ界」以外がその価値を高く評価し始めると、そうした評価に取り巻かれたミステリファンの方も「自分にはわからないけど、まあ、面白い人には面白いんでしょう。趣味の違いなんだろうね」みたいな、曖昧に容認的な態度を採るようになる。

そしてそうなると、反発する以前に「アンチ・ミステリ」の存在すら知らなかったような無知な人たちが、「みんな」が褒めている(認めている)ようだ、ということで、「この作品はすごいんだな」となり、それが「この作品はすごい」となり、やがて「私は、この作品をすごいと評価している」というように、本気で「錯覚」するようになっていったのである。

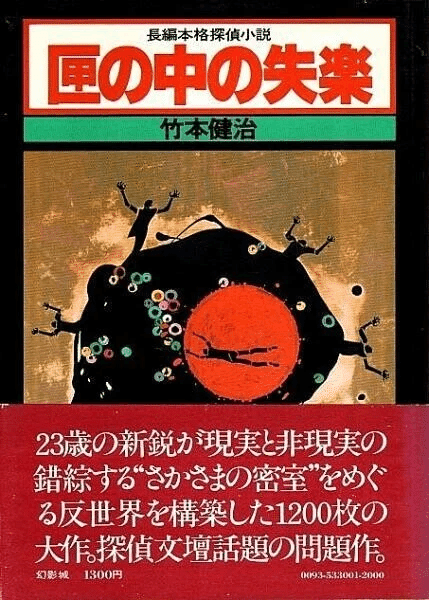

したがって、今では、中井英夫の『虚無への供物』や、竹本健治の『匣の中の失楽』は、典型的な「アンチ・ミステリ」として高く評価されているのだけれど、実際のところ、ミステリファンの多くは、今だって、こうした作品の魅力を「実感」できてはおらず、ただ、理解できている人の説明をこっそり読んで「なるほど。それですごいと言われるのか」と、一応の納得と薄っぺらな理論武装をしているに過ぎないのである。

で、本作『オーソン・ウェルズのフェイク』の場合も、前述のとおり、

『1973年9月のサン・セバスティアン国際映画祭に出品され、のち欧米や日本で公開された。他のウェルズ作品同様に公開当時は不評であり、死後に評価が進んだ。』

のだが、その評価が、『虚無への供物』や『匣の中の失楽』のように、間違いなく「傑作」だというところまでは進まないのは、この作品が「評論家なんて、まったく当てにならないものだ」と、真っ向から語っているからである。

作中では、作品の真贋を見分けられない「美術評論家」が槍玉に上がっているわけだが、ことの本質は同じだというくらいのことなら、「映画評論家」にだって、さすがに理解できたのである。

だから、当時の「映画評論家」たちは、本作を評価しようとはしなかったし、映画賞を与えようとはしなかった。

映画評論家がこの作品を褒めるというのは、基本的には「自己矛盾」だからだ。それをすると「クレタ人は嘘つきだと、クレタ人が言った」で有名な「自己言及のパラドックス」に陥って、みずから喜劇を演じることになるというのを理解していたからである。

要は「評論家なんか信用ならないと語った作品を、評論家が傑作だ保証した」という、評論家には笑えない話になってしまうのである。

だが、実際には「評論家なんか信用ならないと語った作品を、評論家が傑作だ保証した」という事態は、あり得ない話ではない。

どういうことかというと、この一文の前半部分「評論家なんか信用ならない」は「一般論」であり、後半部分の「評論家が傑作だ保証した」は「個別事例」だと考えれば良いからである。

つまり、ある映画評論家は、こう言うのだ。

「たしかに、映画評論家なんてバカばっかりだから信用なんかしちゃいけない。その意味で、この映画は、本当のことをずばりと言っているところが痛快なんだ。こんな作品は滅多にないよ。……なに?、『しかし、お前だって映画評論家の一人ではないか』って? この俺を、ほかの馬鹿と一緒にしないでくれ。俺は、例外なんだよ。だから、この映画を褒めることができるし、その資格もあるんだ」と。

本作『オーソン・ウェルズのフェイク』が公開された当時の「映画評論家」たちは、自分たちがコケにされたと感じて、本作を無視黙殺したけれど、ウェルズが亡くなり、当時の映画評論家たちも亡くなってしまうと、この映画で「直接的な批判」をされたとは感じなかった「後の世代の評論家」たちによって、本作は評価されることになる。

「前の世代の映画評論家たちなんて、たしかにくだらない連中だったよ。だから、批判されて当然なんだ。だが、われわれは違う。前代の評論家たちの愚かさを乗り越えてきたのが今の映画批評なのだから、オーソン・ウェルズの評論家批判は、私たちには当たらないのだ」と、こう考えるようになるからである。

で、映画評論家たちが「隠れた傑作」を掘り起こして「こいつはすごいぞ!」と言い出すと、それに釣られて「すごい、すごい!」と言い出す、一般の映画ファンも現れてくる、というような次第である。

しかしながら、本作が、そうした「再評価」にもかかわらず、それほど評判を回復し得ないのは、オーソン・ウェルズの「批評家」批判は、批評家が代替りしたくらいで乗り越えられるような、そんなお易い代物ではなかったからだ。

ウェルズの「批評家」批判は、本質的なものであり、昔の評論家は無論、今の評論家にだって、そのまま適用できるものだというのは、ちょっと目端のきく人間には明らかなことだったから、やはり多くの評論家は「自分たちは馬鹿にされている」と正しく感じて、その多くは「右(先輩)へ倣え」で、この作品への無視黙殺を継続したためである。

したがって、本作を心から高く評価できるのは、「世代が違う」とか言ったような「ケチな理由」ではなく、「俺だけは例外だ」と、そう公然と言い切れる者だけなのだ。

「あいつもこいつもバカばっかり。俺はウィルズの意見を全面的に支持する。つまり、あいつらが評論家なら、俺は評論家なんかじゃない。俺が評論家なら、あいつらは評論家なんかじゃない。もちろん、正解は後者であり、評論家の名に値するのは、あいつらではなく、俺とウェルズの方なんだよ」ということにしかならない。

だが、そこまで言い切れる評論家は、業界にはいなかったのだ。みんな仲良く褒めあってこそ、やっとその権威の保てる空疎な業界だったからである。

○ ○ ○

繰り返しの引用になるが、本作の内容は、次のとおりである。

『贋作画家エルミア・デ・ホーリー、ホーリーの伝記を書いた作家クリフォード・アーヴィングらに、ウェルズがインタビューするというドキュメンタリーの体裁をとっている。しかし、アーヴィングはハワード・ヒューズの自伝の偽造者であった。そして、ウェルズ自身が披露する話など、次第にストーリーの虚実が曖昧になっていく。』

つまり、本作は「贋作画家」エルミアと、彼を告発した「伝記作家」アーヴィングをめぐる、「メタフィクション」である。

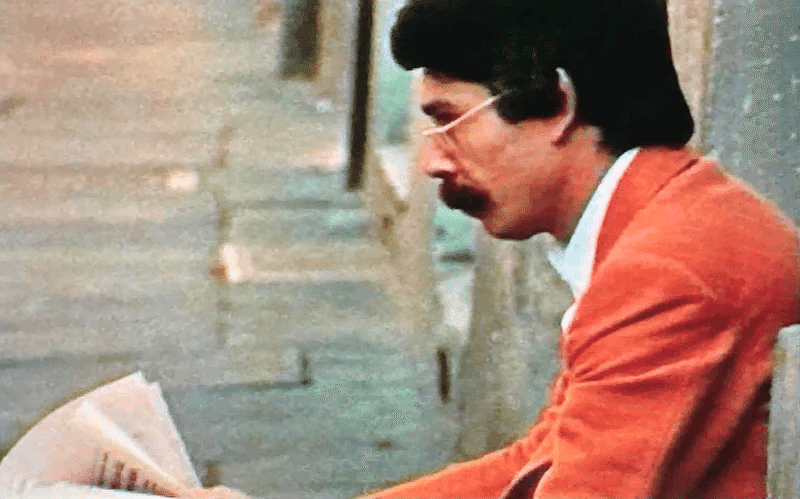

本作は、冒頭から、オーソン・ウェルズが子供相手にクローズアップ・マジックを演じてみせるシーンから始まる。

印象的な、白い手袋をしたウェルズが、男の子から預かった鍵をコインに変えたり、目の前で消して見せたりするのだが、言うまでもなく、そこでオーソン・ウェルズ本人が、本当に手品をやっているという保証はない。

なにしろ「手先の手品」なのだから、カメラは手のアップを撮っている。そしてその手には手袋がなされているのだから、「誰の手なのかが、わからない」のである。

つまり、映画的なモンタージュのマジックによって、手品そのものを再現しなくても、手品師(マジシャン)に手品を実際にやらせて、それをウェルズの引き映像とモンタージュすれば、ウェルズが手品をしているかのように見えるのである。

つまり、このシーンが暗示しているのは、「手品自体は本物」だが「ウェルズが手品をしているというのは嘘(フェイク)」かもしれない、という「可能性」である。

もちろん、ウェルズは実際に手品ができるのかも知れない。それなら余計な疑いを招く手袋などしなければ良いようなものだけれど、しかし、そうではないのだ。

ウェルズは、私が上で紹介したような「推理=読み」を引き出すために、つまり「わざと疑いを招く」ために、わざわざ手袋をして見せたのである。そして、一一「さて皆さん、私は本当に手品をやっているのでしょうか?」と、秘密めいた笑みを浮かべているのである。

無論、この映画からでは、その「真相」は知り得ず、ただ、ウェルズのこうした「謎かけ」に気づける程度の知能を持った鑑賞者に対してだけは、その「決定不能の宙吊り状態」を楽しませることができる。

当然、当たり前の映画ファンには、そんなことまで理解できるわけもないのだが、観客に対する、オーソン・ウェルズの「知的な期待水準」というのは、そのくらい「少々高い」ということなのだ。

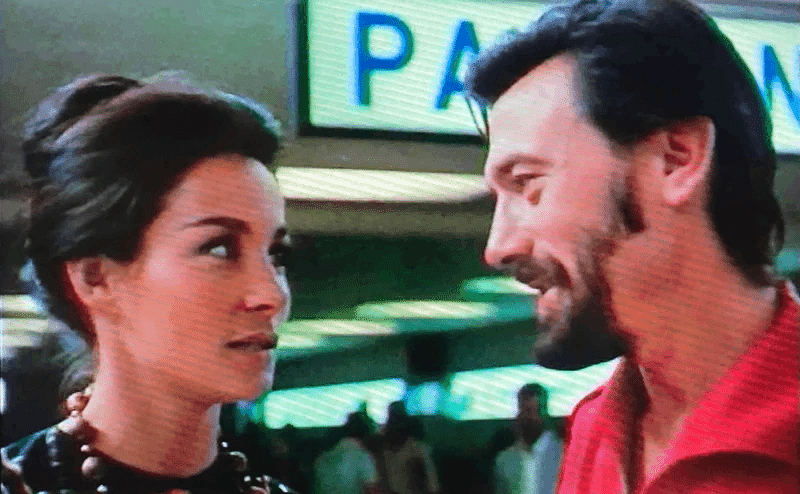

で、この冒頭のシーンに続く「クレジットタイトル」の背景として描かれるのは、主演女優である「オヤ・コダールが街を歩くと、多くの男たちが、彼女の姿に好色そうな視線を向ける」というものなのだが、これもまた明らかに、「映画のマジック」を意識させるようなものとなっている。

コダールが、魅力的な尻を振りながら歩くと、その後には「振り返ったり」「目を細めて注視したり」する男たちのアップが2、3人ぶん続き、再びコダールの歩きが映された後、同様の男たちのアップがまた映されるというのが、何度か繰り返されるのだ。

で、このシーンは、「モンタージュ」という言葉くらいなら知っている程度の映画ファンであれば、「男たちのアップ」が、必ずしもコダールの歩く様を見た際のものだとは限らない、ということに気づくだろう。

すなわち、「振り返った男性」は、友人が彼を呼ぶ声に振り向いた際のものかもしれないし、「目を細めて注視する男性」は、単に、遠くの看板の文字を読もうとしていた時のものかもしれない。だが、そうした様子や表情が、ことさらにセクシーなコダールの歩き姿とモンタージュされると、いかにも「好色そうな男の視線」に見えてしまう、ということである。

そして、オーソン・ウェルズは、ここでも、これを比較的わかりやすく提示している。

「さあ、よく見てください。いかにも怪しいでしょう? この程度の、わかりやすく疑わしいものを、何の躊躇もなく信じるようでは、これから本編で描かれるものの、虚実の区別なんか、あなたには到底できませんよ」と、ここでも「警告」を発しているのであり、その意味で、これに先立つ「手品のシーン」と同じ趣旨のものなのである。

このようにウェルズは、くどいくらいに、親切がすぎるくらいに、観客に対し「これから私は、あなたを騙しますから、そのつもりでしっかり見てくださいよ」と、そう言っているのである。まるで手品師(マジシャン)さながらに。

一一だが、こうした「警告」の存在にさえ気づかないようなボンクラには、より複雑な本編の「意味」など理解できるはずもない。

そんな観客の正直な感想とは、当然のことながら「何これ? 意味わかんなーい」といった類いのものに、ならざるを得ない。

だから、映画紹介サイト「フィルマークス」に寄せられた、カスタマーレビューには、次のようなものがある。

『 Py の感想・評価(5点満点の「1.6」)

2023/04/28 21:38

オーソン・ウェルズのTikTok!

久々に安眠できました。 』

要は「全然わからなかったけど、それは私のせいではありません」という感想である。

本作が、いくつも賞を取っているような作品だったなら、彼も、わからないなりに、多少は身の程を知って、口を慎んだのではないだろうか。せめて、そうであってもらいたいものである。

○ ○ ○

そんなわけで、本作は、いかにもオーソン・ウェルズらしく「観客の知的水準に対する、期待値の高い作品」である。だから、頭の悪い人は観ないほうがいい。「安眠」したいのなら、いっそ家で「永眠」すれば良い。

さて、あなたは、オーソン・ウェルズからの、この「挑戦状」を受け取るだろうか?

まあ、辞めておいたほうが無難だと助言しておこう。馬鹿は、家で屁をこいて寝ていれば良いのである。無駄金を使う必要はない。それが「SDGs」にもつながろうというものだ。

そんなわけで、本作を本当に楽しめる、ごく限られた人のためにこそ、本作の内容を、ここで詳しく紹介し、その解説をすることはしない。

また、説明されてもわからない馬鹿のための無駄な解説をして、わざわざ馬鹿に、コピペ・丸暗記による「知ったかぶり」の具を提供しようなどとも思わない。

ただ、「最低水準に達している人」にだけ言っておけば、本作は、「映画とは何か」すなわち「芸術とは何か」を考えた、批評的な「アンチ・フィルム」だということ。

オーソン・ウェルズの言う「映画のエッセイ」とは、そういう「映画批評的な作品」だという意味なのである。

(2024年2月7日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・