映画 『ガザ』 : 美しい風景と、 人々の日常と、 明日の保証なき〈生活〉

映画評:ガリー・キーン、アンドリュー・マコーネル監督『ガザ 素顔の日常』

ひさしぶりに「パレスチナ問題」に関わる映画を観た。

以前、「パレスチナ問題」に強く惹かれていたのは、「911 米国同時多発テロ」(2001年9月11日)の後だから、2000年代のことだ。

「911」が発生し、その事件のあまりの非現実性にショックを受け、そのショックも冷めやらぬ中で刊行されたのが、ノーム・チョムスキーの『9・11 アメリカに報復する資格はない!』(2001年11月刊、文藝春秋)という、衝撃的なタイトルの本であった。

誰もが、理不尽な事件にショックを受け、多くの犠牲者を悼み、当然のごとくアメリカが「被害者」であると思っていたのだが、そのアメリカの中から、チョムスキーは敢然と「ちょっと待て!」という、恐れを知らぬ声をあげたのである。

さて、ここからしばらく、回り道をすることをお許しいただきたい。「私のとってのガザ・パレスチナ」を語るには、どうしても、そこに至る経緯を語らないわけにはいかないからである。

○ ○ ○

当時、私は「創価学会員」であった。だから、公明党の選挙支援の関係で、「国内政治」については多少の興味は持っていたものの、「国際政治」など、若い私にとっては、完全に興味の外であった。

だが、チョムスキーの『9・11』を読んで、私が、「国際政治」の、あるいは、かつて日本で「米国帝国主義」呼ばれていたことの現実を、何も知らなかったことを思い知らされた。

「911」を受けて、アメリカによる「対テロ戦争」と呼ばれた「報復戦争」が始まり、それが近年まで尾を引いたままの「アフガニスタン紛争」(2001年10月7日 – 2021年8月30日)となり、やがて「イラク戦争」(2003年3月20日 – 2011年12月15日)にまで発展していった。

そして、この「イラク戦争」には、日本も自衛隊を派遣して参加することになった。絶対に「人道支援」しかやらないという限定付きではあったが、憲法によって「不戦」を誓った日本が、とうとう外国に「軍隊」を派遣することになったのである。

そして、その決定をしたのが、当時の、自民党と公明党の「自公連立政権」であったからこそ、創価学会員であった私には、他人事ではなくなったのである。

それまでの「創価学会」は、「絶対平和主義」を標榜してきた。「絶対」である。

そもそも戦後の創価学会の歩みは、「反戦」から始まったと言っても過言ではない一一と、少なくとも、公にはそのように語られてきた。そして、学会員たちも、それを信じ、そこに誇りを持って「世界平和実現のための広宣流布(布教)」だと信じてきた。

(池田大作著『人間革命』第1巻冒頭より)

一方、私個人はというと、私が小学生の頃、両親と弟の一家四人で創価学会に入会した。もちろん、私に信仰心などというものは欠けらもなかったが、親が入るのなら入る、それだけのことであった。

創価学会に入って嫌だったのは、会合が多いことであった。地域の各種会合に止まらず、中学生になると毎週、中等部の会合が入るようになった。そして、成人すると選挙運動が加わった。友人知人に公明党への投票を依頼する「F(フレンド)」活動である。

だが、私は子供の頃から、根っから趣味人で、いつでも必ず、何らかの熱中している「インドア」の趣味があって、時間を持て余すことのない人間だったたら、いわゆる「学会活動」は、時間が取られることにおいて、ずっと苦痛だった。単純に「もっと遊びたかった=自由になる時間がもっと欲しかった」のである。

それに「信仰」については、ずっと確信が持てないままであった(いわゆる「回心」の無いままであった)。「本当に、拝んで願いが叶うのか。みんな、そう言っているが、それは気持ちの問題でしかないのじゃないか。たまたま結果が良ければ信仰のおかげ、結果が悪ければ信仰が足りなかったと、そう考えているだけではないのか。それとも、確信が持てず、こうした疑いを持ってしまうのは、そもそも私の信仰心が足りないからなのか?」という疑いが、ずっと離れなかったのである。

しかしまた、根が真面目な優等生タイプであった私は、創価学会の「平和運動」の部分は素直に「信じていた」し、その部分では「平和実現のための広宣流布」という目的は、否定し得なかった。平和を目指す信仰を持つ人が増えれば、世界がより平和になるというのは、理の当然だったからである。

だから、その点で私は、学会活動とは真面目に取り組まなければならないことであり、サボって遊ぶというのは、後ろめたいことだと感じていたのである。

ところが、そんな創価学会から生まれた「公明党」が、政権内にいるにも関わらず、政権は「戦争」を選んだ。公明党から出ている大臣も「イラクのサダム・フセインは大量破壊兵器を隠し持っており、それを粉砕しないかぎり、世界に平和はない」と強く訴えた。

当然、創価学会の中でも、意見は二分された。

「絶対平和主義」とは、「絶対」に平和的手段しか採らないということであり、それは、仮に敵に殺されようと「武器」は手にしないという意味である。

だが、公明党の上層部は「これは戦争ではない」と言った。そして、「絶対平和主義」の旗振り役であり、創価学会の絶対的カリスマであった、池田大作第3代会長は、腰の引けた「戦争反対の原則論」しか語らず、公明党を、党の上層部を、強く批判することをしなかった。

そもそも、政権入りする以前の公明党は、長らく政権与党である「自民党」を敵視し、「権力の亡者」呼ばわりしてきた。自民党を「悪の巣窟であり元凶」であるかのごとく批判してきた。だから、そんな公明党が自民党と連立政権を組むことになった時には、多くの学会員は「キツネにつままれた」ような気分になった。「そんなことがあり得るのか」と。

その時の、公明党指導部の説明は「公明党が、政権の暴走を食い止める、ストッパー役になる」ということだった。要は「万年野党として、外野からヤイヤイ言っていたところで何もできないから、内部に入って、政権をコントロールする」というのだ。

だが、この理屈は、いかにもな「自己正当化」にしか聞こえなかった。

世間にも「ミイラ取りがミイラになる」という格言があるし、創価学会内でも「権力の魔性」ということが繰り返し語られてきた。要は、どんなに立派は人でも、権力を持ってしまうと「自分を(なんでも許される人間だと)思い違いしてしまい、おかしくなってしまう」ということである。

だから、「世の中を良くするためには、権力が必要だ」という、よくある理屈は、人間の本質的な「弱さ」を知らない誤認に由来するものでしかなく、根本的に間違った考え方だと、長らく、そう理解されてきたのである。要は「権力を欲してはならない。それは、魔性に魅入られた堕落への第一歩だ」と。

だが、公明党は「平和を守るためには、権力が必要だ」と言い始め、ついには「平和のためには、武力行使もやむを得ない。これは戦争ではない」と言い出したのだ。まさにそれは、「権力の魔性」に魅入られた者の姿、そのままだったのである。

だから、多くの創価学会員が、この時、公明党を厳しく批判し、公明党を制しようとはしない創価学会本部を批判した。

だが、公明党や学会本部を批判した学会員たちの多くも、池田会長だけは批判するのを避け「我々の正しさを、池田先生だけはわかってくださるはずだ。きっと、先生は口封じの押し込めに遭っておられるのだ」というような「希望的観測」を口にした。それはまるで、天皇裕仁を信じた「226事件」の青年将校のような、ナイーブさであったと言えるかもしれない

だが、「イラク戦争」は始まり、多くの犠牲者が出た結果、その惨憺たる屍の山の前に、公明党を批判した多くの学会員は、失意の中で「創価学会」に見切りをつけ、去っていかざるを得なかった。一一私も、そういう脱会者の一人だったのである。

したがって、当時の私は「本当のことが知りたい」と、チョムスキーの本を読み、チョムスキーが支持しているパレスチナ人の世界的知識人エドワード・サイードの本を読んだ。

そして、そこで「パレスチナ問題」を知ることになり、関連著作を読み、関連映画を観、関連平和団体の会合に参加してみたりしたのである。

私たちは、「戦争」を止めることができなかった。それどころか「じつは、イラクには大量破壊兵器など無かった」という、恐るべき真実が、事後的に明かされた。

しかし、誰も戦争責任を取らなかった。アメリカの権力者は無論、日本の政権与党の政治家も、当然、右に倣えである。彼らの主張は、「大量破壊兵器に対する自衛的戦争」という理屈から、いつの間にか「フセイン独裁政権下にあげぐ民衆に自由をもたらす解放戦争」という話にすり替えられていた。戦争の大義名分であったはずの「大量破壊兵器」の有無は、臆面もなく「本質的な問題ではない」ということにされてしまったのである。

そこから、私は「宗教批判」に転じることになる。

絶対に「創価学会」を許すことはできないが、より問題なのは、「宗教」の語る綺麗事の幻想を、安易に信じてしまったことだ、と考えたからだ。

それにしても、私はもともと、プラモデルだアニメだ読書だといった「遊び」の好きな「趣味人」なのだと思う。だから、許されるものならば、「政治」なんていう面倒事には関わりたくなかった。まして、「創価学会」という束縛から、堂々と逃れたのであれば、なおさらである。

一一しかし、自分の「過去のあやまち」を無かったことにすることはできなかった。

「宗教と政治の問題」、これは私に課せられた十字架であると、そう感じられたのである。

そして、そうこうしているうちにも、イラクに自衛隊を派遣した日本は、「戦争のできる国」を目指して、どんどんと右傾化をしていった。その極めつけが、二次に渡る「安倍晋三」長期政権の誕生である。

また、世間のそんな風潮を反映するものとして、それまでは「ネット掲示板荒らし」や「ブログ荒らし」など、ネット上に活動に止まっていた「右傾化した若者たち」である「ネット右翼」の中から、ついに「在特会(在日特権を許さない市民の会)」が生まれることになり、私のリソースは「反・戦争国家化」「反・右傾化」という国内問題に集中していき(「オウム真理教事件」や「東日本大震災と原発事故」などもあって)、いつしか「パレスチナ問題」を含む「国際政治問題」から遠ざかったいったのである。

○ ○ ○

そんなわけで、私は今回ひさしぶりに「パレスチナ問題」関係の映画、本作『ガザ 素顔の日常』を観た。

別の映画を見た際に、たまたま予告編をやっていたので、その存在を知り「これは、観なくては」と思ったのだ。

この時の気持ちは、「長らく不義理をしてしまい、本当にすまなかった。君たちの今は、一体どうなっているんだろう?」というような感じだったのである。

本編映画の紹介文は、次のとおりである。

『「平和が欲しい。ただ普通に暮らしたい。」

ガザ地区と聞いたら「世界で最も危険な場所」「紛争地」など戦争のイメージを思い浮かべるのではないだろうか?そんなあなたはこの映画で全く違うガザの一面を発見することだろう。穏やかで美しい地中海に面しているガザの気候は温暖で、花やイチゴの名産地。若者たちはサーフィンに興じ、ビーチには老若男女が訪れる。海辺のカフェの飛び切りハイテンションな店主に朝会えば、間違いなく誰もが幸せな一日を過ごせるはずだ。他にも妻が3人、子どもが40人いる漁師のおじいちゃんなどが登場する。こんな個性豊かなガザの人々にきっと魅了されるに違いない。しかし現実は過酷だ。陸も海も空も自由が奪われたガザは「天井のない監獄」と呼ばれ、住民の約7割が難民で貧困にあえいでいる。それでも日常を力強く生きようとする人々がいる。19歳で現実逃避するためにチェロを奏でるカルマは海外留学して国際法や政治学を学びたいと考えている。14歳のアフマドの夢は大きな漁船の船長になり兄弟たちと一緒に漁に出ることだ。「欲しいのは平和と普通の生活」。ガザの人々は普通の暮らしを今日も夢見ている。』(https://unitedpeople.jp/gaza/)

この映画で驚かされるのは、紹介文にもあるとおり、ガザの「風景の美しさ」である。だが、騙されてはいけない。

はっきり言って、この映画の画面上に表れる「風景の美しさ」は、美しく撮っているから美しいのであって、例えば「世界遺産」になるような「美しい自然」や「美しい街並み」があるわけではない。

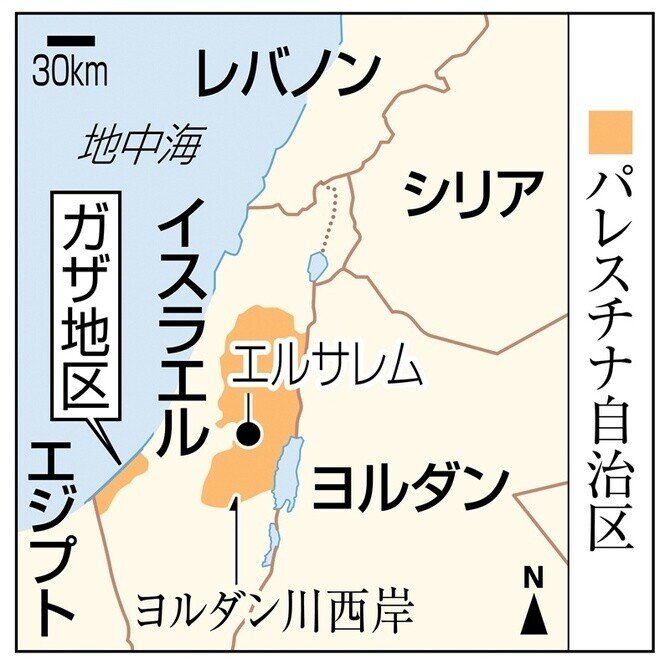

この映画でも紹介されているとおり、パレスティナの「ガザ地区」とは『長さ50km、幅5〜8kmに渡って細く延びる区域』で、その『東京23区の6割ぐらいの狭い場所にパレスチナ人約200万人』が居住している、超過密都市である。

しかも、周囲を分離壁とイスラエル軍に囲まれて、地区からの自由な出入りもままならず、さらに不定期な攻撃にもさらされていて、『住民の約7割が難民で貧困にあえいでいる』、そんな特殊地区なのだ。

つまり、そんな街が、普通に見て「美しい」などということは、あり得ない話なのである。

ただ、「ガザ地区」と言えば「戦争と砂漠の荒廃した貧困地域」という「政治的なイメージ」だけが広まっているので、本作の制作者としては「そうではない。それだけではないんだ。ここにも人々の営みがあり、日常があり、守るべき美しい風景もあるのだ」ということが言いたかったのだろう。

だが、そのメッセージを伝えるために撮られた「風景の美しさ」は、あまりにも「美的」なものであって、生活の中で住民たち自身に実感されている「風景の美しさ」だとは、とうてい見えなかったのである。

また、「風景の美しさ」と同様、映画の前半で映し出される、大家族の子供たちの活き活きとした様子を中心とした、他国と大きく変わりはしない「庶民の日常生活風景」も、いささか「殊更」感の鼻につくものであったと言えるだろう。

そして、こうした「前振り」がなされた後、やはり、これで済まされるわけもなく、いまだに「争いと犠牲」と「明日の保証がない生活」の閉塞感が描かれ、そこに映し出されていたのは、やっぱり「あのガザ地区」だったということを、観客たちは、あらためて思い知らされるのである。前半と後半のギャップのゆえに、余計に強く、今のガザ地区の苦しみが、いささか「演出的」に、際立たされていたのだ。

つまり私には、こうした演出が、いかにも「外部の良心」によって、恣意的に描かれた「美しくも悲惨なガザ」というイメージとして、どこか偽善的に感じられた。「同情」を無理矢理にでも喚起しようとする、その意図が見え透くようで、どこかで鼻白む気持ちが否定できなかった。

もちろん、この映画の制作者は、世界から、常に「忘れ去られ、置き去りにされようとしているガザ・パレスティナ」を少しでも思い起こさせよう、その胸に刻ませようとしたのだろう。それは、まったくの善意によってなされているものであることを、私はかけらも疑うものではない。一一だが、その「作為的美化」が、私にはどうにも不快だったのだ。

なぜだろう。一一それはたぶん、「美しくなければ、同情されない」という制作者側の意図が、見え透いたからだろう。

普通の劇映画と同様、同情されるべきは「美しい少女」や「無垢な子供たち」あるいは「陽気な庶民」といった、紋切り型でなければならないと、制作者たちは、半ば無意識に、そう考えたのだろう。

だが、そのような「演出」なくして、ガザの人々は、パレスティナの人々は、世界の人々から顧みられないのだろうか?

しかし、現実としては、そうなのだろう。私の言っていることは、きっと綺麗事にすぎる理想論なのだ。

理屈はどうあれ、まずは罪もない彼らが救われなければならず、それが優先されねばならない。そのためには「嘘にはならない演出なら、当然、必要なのだ」ということなのだろう。それはわかる。そんなことくらい、私だってわかっているし、それに反対する気などは毛頭ない。

ただ、私がそれでも引っかかったのは、「美しい少女」や「無垢な子供たち」あるいは「陽気な庶民」が虐げられているという「物語」でないかぎり、誰も「ガザ」や「パレスチナ」を放置して顧みない現実を、そこで否応なく知らされたからであろう。一一そして、そんな現実の一部が、ほかならぬ私自身であることを知っているから、私はこの映画の「美しさ」に反発しなければならなかったのではないだろうか。

私は、これまでも何もできなかったし、きっとこれからも何もできない。しても、気休め程度のことしかしないだろうというのがわかるから、私はそれがつらかったのだ。

(2022年7月26日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・