不破哲三 『現代社会と科学的社会主義』 : 理論的〈正しさ〉の限界

書評:不破哲三『現代社会と科学的社会主義』(新日本出版社)

本書は、1968年(昭和43年)に刊行された、「日本共産党」の、当時の基本的な考え方を語った、基本文書である。

著者の不破哲三は、戦後長きにわたって委員長(最高責任者)をつとめた宮本顕治の後を引き継ぎ、1982〜87年、1989年〜2000年(1987年〜89年の、村上弘委員長期をはさんで)の、じつに2期13年の長きにわたって委員長を務め、現在の志位和夫に委員長職を引き継いだ人物だ。

(左から、志位和夫、宮本顕治、不破哲三)

無論、本書執筆当時は、委員長ではなく、肩書きは『中央委員、政治・外交政策委員会委員長』で、不破は1930年生まれだから、本書刊行時は38歳で、脂の乗り切った「論客」であったと言えるだろう。

実際、本書は抜群に面白い。

不破は、科学的社会主義、つまりマルクス=レーニン主義の「原則」にのっとって、文化大革命により毛沢東の個人崇拝へと変質した中国共産党を批判し、ベトナム戦争において米国帝国主義の片棒を担いでいるがゆえに本質的な米国批判のできない日本の知識人(例えば「岩波知識人」)を批判し、当時「社会主義」政党を名乗っていた、日本民主党と日本社会党が、「社会主義政党」の名に恥ずべき、いかに欺瞞的で日和見主義的な誤魔化しに満ちた綱領的文書を掲げているかということを、快刀乱麻を断つがごとき見事さで斬り捨て、その上で、「それでも、日本民族の民主的な独立のためには、共闘できる部分は共闘しよう」と、情けをかけるがごとき余裕すら見せているのである。

本書を読んで痛感するのは、その理論の首尾一貫性や誤魔化しの無さであり、その意味で、本書は、理論的にはほとんど完璧で、ライバルたちをことごとく「論破」しきっていると言えるだろう。

だが、問題は、それが可能だったのは、当時の「社会情勢」があったからだ、という点である。

たしかに、理屈的には正しい。だか、世の中は理屈どおりには進まない。

例えば、正しいことを論理的に語っても、それが理解できない人も大勢いれば、それに反発する人さえ少なくないだろう。多くの人たちは、論理的な議論や思考には堪え得ず、ただ「耳障りの良い言葉」に同意しがちであるというのは、今の私たちには、もはや自明な事実なのではないだろうか。

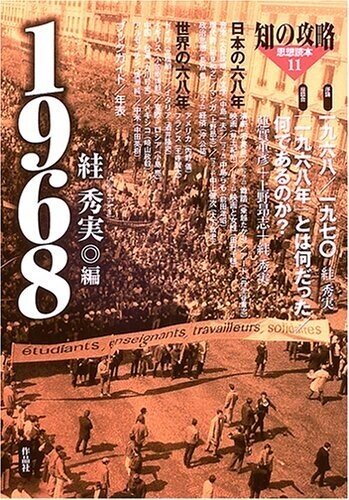

ところが、本書が刊行されたのは、1968年である(収録されているのは、1965年から68年にかけてのもの)。

「1968年」といえば、ピンと来る人は来るだろうが、要は、世界においても日本においても、左翼運動が最も盛り上がった時期であった。

具体的にいえば、1965年(昭和40年)2月7日に開始されたアメリカ軍による北ベトナムへのいわゆる「北爆」によって一般市民の死者が増えたことがマスコミで報道されると、先進国において、学生を中心とした反戦運動が本格化した。

そして、その延長線上で、1968年のフランスにおいて「五月革命」と呼ばれる『ゼネスト(ゼネラル・ストライキ)を主体とした学生の主導する労働者、大衆の一斉蜂起と、それに伴う政府の政策転換』(Wikipedia「五月危機」)が実現。これに勇気を得た学生たちが、世界各国で蜂起したのだ。

日本では、次のような感じになる。

・1965年

慶應義塾大学で学費改訂と塾債発行から紛争勃発

・1967年

10月8日 - 佐藤栄作首相の訪米を阻止しようとして羽田闘争に発展。新左翼の大衆的街頭武装闘争が始まる。

・1968年

1月17日 - 佐世保エンタープライズ寄港阻止闘争始まる

1月29日 - 東大医学部無期限スト突入(東大紛争の始まり)

2月26日 - 第1次成田デモ事件

3月10日 - 第2次成田デモ事件

5月27日 - 日大全共闘結成

6月2日 - 九州大学電算センターファントム墜落事故

10月21日 - 新宿騒乱

・1969年

1月18日 - 東大安田講堂事件

1月19日 - 駿河台の明大通りに解放区「神田カルチェ・ラタン」出現

5月13日 - 三島由紀夫と東大全共闘の討論会を開催

5月20日 - わだつみ像破壊事件発生(立命館大学)

8月3日 - 大学管理臨時措置法案を参議院本会議で与党が強行採決で可決し、成立

10月19日 - 新学生同盟結成(創価学会系)

10月21日 - 10.21国際反戦デー闘争

11月16日 - 佐藤首相訪米阻止闘争

(Wikipedia「日本の学生運動」)

つまり、1968年10月の「新宿騒乱」事件に象徴されるように、日本における「革命」が、最も信じられたのがこの時期であり、翌年1月の「東大安田講堂事件」が象徴する「潮目の変化」の直前の、左翼学生運動の最も勢いのあった時期だと言えるのだ。

このような情勢下において、本書は書かれ、そして刊行された。

したがって、当時の感覚からすると、マルクス=レーニン主義の理論的正しさは、現実において証明され、支持もされていた。だから、そうした原則から逸脱した「日和見主義」や「極左冒険主義」などは、何らかのかたちで理論的な誤謬を含んでいると、本書著者の不破哲三は理路整然と、事実に即して語り、論敵たちを撫で斬りにしていったのである。

○ ○ ○

私が本書を読むことにしたのは、現在シリーズ刊行中の、池上彰と佐藤優による『真説 日本左翼史』シリーズ(講談社現代新書、全3巻)に触発されたからだ。

佐藤優は、学生時代に、日本社会党の下部組織である「社青同(日本社会主義青年同盟)」に所属しており、池上も明言はしていないが、同じ組織に所属していたようだ。

要は、両者は、共産党と路線的に対立していた社会党系の立場から、同シリーズにおいて、日本共産党を批判しているのだが、その批判のポイントは「現在、共産党は、暴力革命論を捨て、敵の出方論も捨てて、議会を通しての社会変革をめざす政党だと主張しているが、これは嘘である。共産党は今でも、暴力革命も、敵の出方論も捨ててはいない」というものである。

要は、社会党系の「平和革命論」を支持し、共産党の「暴力革命論」を批判するという、わかりやすい立場だ。

だが、この「わかりやすさ」にこそ、「罠」がある。

それは、「暴力」的な手段を完全に否定し、自らの手を縛ってしまって、果たして本質的な「社会変革」など可能なのか、という点だ。

戦後の「高度成長」にともなう「昭和元禄」時代、つまり「(国内的に)平和で豊かな時代」を経験してきた、私を含む、今の高齢者世代は、とにかく「平和は素晴らしい」「暴力はいけない」という「原則論」が刷り込まれている。

たしかに「平和は素晴らしい」「暴力はいけない」というのは、間違いのない「正論」で、どこからも異論は出ないだろう。

だが、「平和」というのは、ただ唱えていれば実現できるものだろうか?

あるいは、こちらが自らに「暴力」を封印すれば、それに合わせて、すべての他国は、自らの暴力的手段を封じてくれるのだろうか?

それとも、日本人は、「有事」になれば、全員「黙って殺される覚悟」をしている、とでも言うのだろうか?

一一『こちらが自らに「暴力」を封印すれば、それに合わせて、すべての他国は、自らの暴力的手段を封じてくれる』という(本書で不破が批判している、当時の社会党の絶対平和主義論)のを、そのまま信じられる「楽天主義者」は、もはや日本にも、そう多くはないはずだ。

「話せばわかる」と言っても、「問答無用!」でズドンと射ち殺されるというのは、現実にあったことで、これは個人レベルでも国家レベルでも同じことである。

したがって、「平和は素晴らしい」「暴力はいけない」と主張することと、「有事を想定して、それに備えること」あるいは「必要ならば、暴力の行使も辞さない」という態度は(少なくとも「生きていたい人」にとっては)矛盾するものではない。

もちろん「平和を守るためには、どこにも負けないほどの武力を持つべきだ」などという「単細胞な話」ではない。それはそれで「危険」だというのは、少しものを考える能力のある者には、自明な事実でしかないだろう。

つまり、現実は「それかこれか」の二者択一ではなく、「両にらみ」の対応が、必要なのである。

だから、現在の日本共産党が、原則として「議会主義」を掲げ「暴力」を否定するのも当然なら、「場合によっては」という意味で「敵の出方」に応じて、必要ならば「暴力」の行使も辞さない、というのも、当たり前の話なのである。

例えば、池上彰や佐藤優が、家族と一緒に外出していたところに、頭のおかしい暴漢が襲いかかってきたとする。この場合、池上彰と佐藤優は、家族を守るための「暴力」を行使しないだろうか?

もちろん、正当防衛として「暴力」を行使するだろう。

また、その「異常者」が、いきなり襲いかかってきたのではなく、意味不明な難癖をつけてきた場合、もちろん、池上彰や佐藤優は、いきなりその「異常者」を「暴力」によって撃退するのではなく、まずは「説得」による排除を試みるだろう。だが、相手がその説得に応じず、逆に武器を取り出して、家族に襲ってくれば、池上彰や佐藤優も、「説得」はやめて、実力(暴力)行使に切り替え、相手を物理的に排除することで、家族を守ろうとするだろう。

一一つまり、相手の「出方」によって、こちらの「対応」を変え、必要とあれば「実力=暴力」の行使も辞さない、というのが、「敵の出方」論なのである。

したがって、「共産党は、今も、敵の出方論を保持しており、暴力を否定していない」という批判は、自分のことを棚上げにした、無茶な「難癖」でしかない。

なぜなら、「敵の出方論」を採らない人とは、どんな相手にでも「説得」でしか対応しないとか、逆に「暴力」でしか対応しないという、頭のおかしい「原理主義者」ということになるからであり、池上彰や佐藤優だって、こんな頭のおかしい原理主義者でないのなら、当然、当人たちも「敵の出方論」を採用しているに違いないからある。

○ ○ ○

話を、本書、不破哲三の『現代政治と科学的社会主義』に戻す。

要は、本書は、理論的にはまったく正しいし、当時の共産党員たちは「正しいこと」さえ言えば、人々は「ついてきてくれるはずだ」と信じていた。論敵を論破すれば、論争に勝ったほうが「正しい」ということで、人々は「支持してくれる」と信じていた。だから、本書は「論理的な正しさ」を徹底的に貫いた、理論書であったのだと言えよう。

だが、「現実」は、そう甘くはなかった。

前述のとおり、「大衆」は、必ずしも「論理的」ではないし、「論理」を好みもしない。同様に、「現実」よりも「幻想」をありがたがることも珍しいことではない。

要は、「厳しい現実を直視して、現実を改革する」ことよりも「甘い言葉に酔わされて、知らず知らずになら、搾取されている方が、幸せ」なのである。一一だから、「論客」不破哲三の日本共産党は、やがて日本国民「大衆」の支持を失ったのだ。

例えば、雪山で遭難した際、雪の中で眠りこもうとする仲間を「眠るな、ここで眠ったら死んでしまうぞ!」といくら励ましても、仲間である「大衆」の多くは「放っておいてくれ、俺は眠いんだ。それで死んでも構わないし、死ぬとも限らない」と言って、雪の中で「助かる夢を見ようとする」ような人たちだと言って良い。

したがって、本当のことを言っても、救えないのなら、嘘も方便ということにならざるを得ない。それが「暴力は採らない」「敵の出方論も捨てた」という「優しい嘘」なのである。

「目を覚まして立ち上がり、雪の中をあと10キロ歩いたら助かる」と本当のことを言ってしまえば、その「国民」は、きっと起きてはくれないだろう。

一方「頑張れ、50メートルほど先に山小屋が見える」と言えば、もしかすると目を覚まして立ち上がってくれるかもしれない。

一一ならば、ここでどちらを採用するかは、もはや議論の余地などなく、後者を「嘘つき」呼ばわりする池上彰と佐藤優の方が、よほど「偽善者」なのだと言えよう。

佐藤優は、前述に対談本の中で、本書が「絶版」にされて「党員を含む、すべての人の目から遠ざけられている」が、それは共産党が、一貫して「敵の出方論」を採用し、今も「暴力革命」論を捨てていないという事実を隠蔽するためだ、と主張している。

一一たしかに、そうかもしれない。

だが、それは「誤解」を避けるためには、やむなく必要だった、ということでしかないだろう。

今も、日本人の多くは「平和は素晴らしい」「暴力はいけない」という「理想」だけを盲信して、それを守るためには「何が必要か」までは考えない。

難しいことは、政治家が考えて「うまくやれ。それが仕事だろう」としか考えないから、「場合によっては、実力行使も必要となるだろう」とか「敵の出方によって、つまり情勢次第で、その時々、対応方法も変わるだろう」などという、「わかりにくい議論」にはついてきてくれない。「暴力を使うか使わないか、白か黒か」しか、考えられないのである。

だから、馬鹿正直に「暴力を使う場合もあるだろう」とは言えない。それだけで、怯えてしまい、忌避されてしまう。

なにしろ相手は「雪の中を、あと10キロ歩いたら助かる」と「本当のこと」を馬鹿正直に伝えてたら、「もうだめだ」と絶望し、決して起き上がってはくれない人たちなのだから。

ならば「あと50メートルで山小屋がある」という「方便」を使うことが、はたして「悪」なのか?

また、その「方便」を「悪」だと非難して、「本当のことを伝えよ」と主張し、結果として彼らが遭難死することを助長することが「正義」なのか?

私の場合は、どちらかと言えば、この「中間」である。

つまり「あと10キロ歩かないと助からないよ。だから目を覚ませ」と言い、それでも連れが目を覚まさないのなら、それは「君の自業自得の自己責任判断として、ここで寝たまま死ねばいい。私は、一人で行かせてもらう」という立場である。

「嘘」をつかないかわりに、他人の「命」まで責任を持たない、ということだ。

端的に言って、あまりにも「民度の低い日本人」など、滅んで当然だと思う。

(渋谷、ハロウィンでの仮装とお祭り騒ぎ)

無論、個々に見ていけば、情も動かされるし、罪もない子供たちが苦しむことになるのは、残念だ。

だが、結局は、馬鹿であろうとクソであろうと、個々の判断(あるいは、保護責任者の合法的判断)を尊重した結果「そうなるしかない」というのであれば、もうそれは、仕方のないことだ、と思う。

一一私はただ「本当のことを言う」だけで、それに耳を貸す貸さないかは、個々の判断にお任せするしかないのである。好きにして滅ぶのは、そちらの勝手だ、ということだ。

その意味で、政治家というのは、「真面目にやろうとすれば」という条件付きではあるが、「理想と現実」「誠と嘘」の狭間で、矛盾を引き受けなければならない、とても大変な仕事だと思う。

馬鹿な大衆に対し「馬鹿なんだから、勝手に滅べばいい」と言えないというのは、自身に、なんと大変な忍耐を強いなければならない苦行であろうかと思う。

共産党が、理論的に間違っているとしたら、その根本は「人間の理性を信じすぎている」という点にあるのは、もはや共産党員にあってすら、否定できない事実なのであろう。

だが、彼らは、その「信念」、その「信仰」に従って、この世の「天国」化への夢に邁進するのであろう。

私からすれば、なんとも痛ましいかぎりである。

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○