白井聡 『マルクス 生を呑み込む資本主義』 : 精神寄生体的 〈自己増殖モンスター〉

書評:白井聡『今を生きる思想 マルクス 生を呑み込む資本主義』(講談社現代新書)

とても面白い本だった。

マルクスの『資本論』に詳しい人にとっては、もしかすると初歩的な内容なのかもしれないが、文庫本で9巻にもなる浩瀚な学術書である『資本論』など、とうてい読めそうにないと思っていた私には、本書は目から鱗の『資本論』論だったのである。

ただし、抜群に面白いというだけではなく、下手なホラー映画などより、よほど「恐ろしい」本でもあった。

Amazonのカスタマレビューで、レビュアーの「MIKU」氏が、そのレビュー「読んだ後のダメージ(ほめてる)」で、「5つ星のうち5.0」満点をつけて、次のように書いている。

『資本主義の一番恐ろしい部分をこれでもかと解説されていて、読んだ後のダメージが続いている。呑まれそうになった時に思い出し、命拾いをするだろうと思いました。読んで良かった。』

「資本主義」の、何がどのように「恐ろしい」のか。

それは、本書のサブタイトルにもあるとおりで、「資本主義」が『生を呑み込む』ものだからなのだが、ここに語られている『生』とは、単なる「人間」のそれだけではなく、「生きとし生けるもの」すべてがその「食欲」の対象であり、決して「人間」の範疇には止まらないという点である。

そして、本稿のサブタイトルを「精神寄生体的〈自己増殖モンスター〉」としたのも、もちろん「モンスター」とは「資本主義」のことであり、要は「資本主義とは、人間にとり憑いての無制限な自己増殖の果てに、地球を食い潰す怪物だ」という意味である。

そして、「精神寄生体的」というのも、もちろん「人間にとり憑いて、人間を自由自在に操る」という意味なのだが、それだけではなく、さらに恐ろしいのは、「資本主義」社会の中に取り込まれてしまった人間は、頭では「このままではまずい」と分かっていても、「資本主義」の命ずるところには抗えない「奴隷状態」におかれてしまう、ということを意味している。

つまり、人間は「豊か」になるために「資本主義」を採用したのだが、気がついた時には「資本主義」の命ずるところに逆らえなくなっており、「資本主義」の命ずるままに「資本」の拡大を目指し、人間も、人間の心も、すべての自然や生命をも、「資本主義」の祭壇に捧げることをやめられなくなってしまう、ということなのだ。

人間は、人間の幸せのために「資本主義」を方法論として選んだのだから、普通であれば「もうこの程度で十分だ」とか「これ以上はまずい」と思えば、そこでその方法論を捨てても良いはずなのだが、人間が「資本主義」を選び、「資本主義」にいったんとり憑かれると、もう、それを捨てることはできず、我が身と我が心を犠牲にし、母なる自然をも犠牲にしてしまう。そのようにして結局は自分の首を絞めることになるにも関わらず、それがやめられなくなってしまう。

これが「資本主義の恐ろしさ」である。

本書は、「資本主義」のそうした「恐ろしい」側面に話題を絞って、マルクスの、他に類を見ない(資本)洞察を紹介した一書なのだ。

○ ○ ○

ソビエト連邦の崩壊以来、マルクスは、流行らない思想になってしまった。

しかし、マルクスの思想が、世界に与えた影響の大きさを考えるならば、その思想を、支持するにせよ批判するにせよ、マルクスが何をどう語ったのかということを理解しようとするのは、知的に誠実な人間であれば、当然の努力であろう。

だから私も、マルクスの思想を、素人なりにひととおりは知っておきたいと考えた。

しかしながら、私の「数字アレルギー」は骨がらみのものなので、マルクスの主著が『資本論』だと知ってはいても、文庫本で9巻にもなる「経済学」の本を読みとおす自信が持てない。文学書なら読めるだろうが「経済」や「金儲け」なんてものにはまったく興味もなければ、少なくとも主観的にはほとんど無縁に生きてきた私が、そんな、分厚くて、難しそうで、自分に合わなさそうな本を読もうという決断は、どうしてもなしえなかったのだ。

なにしろ「数字アレルギー」の私は、これまでの人生を、ずっと「どんぶり勘定」でやってきた。

まず、公務員だったから給与は安定していて、よほどのヘマをしないかぎり下がることはなかったので、給料に興味を持たなくても何とかなった。私は「給料明細」というものを、積極的に見たことのないような人間だったのだ。「そんなもん、見ても見なくても、もらえる額はいっしょだ。だいたい手取りで40万円くらいのはずだ」なんていう人間だったのである。

また私は、ずっと趣味に生きてきた人間で、毎月本代に20万円くらいを遣っていた。新刊を山ほど買った上に、初版本コレクターでもあったから、こんな非常識な金額になったわけだが、さすがに結婚してまで、こんなことを続けられるわけもないのは明白だったから、比較的あっさりと「独身でいた方が良い」と考えた。女性とのつき合いは、基本「友達」までで、それ以上は積極的には求めないというスタンスだったのである。

そのかわり、と言っては何だが、そのほかのことには、お金を遣わなかった。

酒は付き合い程度で、博打の類いは一切やらず、食道楽でもなければ、ファッションだの旅行だのといったことにも、いっさい興味がなかった。

仕事の必要で、120万の中古車を買うまでは、いちばん高い買い物は、ある初版本だった。あと、親の建てた持ち家だから、家賃は必要ない。

私の趣味は、子供の頃から順に、「お絵かき」「プラモ作り」「アニメ鑑賞」「読書」と、一貫して「インドア」だったし、最後の「読書」に集中するために、それまでの趣味を切ったり、切ろうとしたりしたような徹底した人間だったから、要は欲しい本が買えて、本を読む時間があり、それについての「文章書き」をする時間があれば、それで満足できたのである。

そんな本バカの私は、マルクスの「思想」についても興味があった。読書家として、マルクスは無視しえない存在だと思っていたからで、彼の「思想」も、ひととおりは知っておきたいと思ったのだ。

しかし、中学以来の「数字嫌い」だったから、どうしても『資本論』には挑めず、マルクスとエンゲルスの『共産党宣言』や『共産主義の諸原理』とか、エンゲルスの『空想から科学へ』などを読んで、その「雰囲気」だけでも掴もうと努力したのであった。『資本論』ではなく、「共産主義」の方に興味が偏っていたのだ。

だから、はっきり言って、本書『マルクス 生を呑み込む資本主義』には、初めから多くを期待してはいなかった。

特に本書は、思想家の思想を100ページほどで紹介する「講談社現代新書100・今を生きる思想」叢書の1冊で、私はこのシリーズを、かなり甘く見ていたのである。「たかが100ページほどで、何が語れるというのか」という感じだったのだ。

本書を買ったのも「すぐに読めるから、このシリーズは、ひととおり目を通しておくか」という、じつに軽い気持ちしかなかった。

ところが本書は、じつに素晴らしい本だった。

『資本論』について、「経済学の観点から、人間社会の問題点を論じた本」という印象しかなかった私には、本書が示した「資本というもののヴィジョン」のトンデモなさが、想像を遥かに超えた恐るべきものであり、無視し難いものとして、あざやかに提示されていたのである。

○ ○ ○

本書では、マルクスの人生と思想の変遷を大まかに紹介し、次にマルクス経済学の基本中の基本たる「剰余価値論」を紹介した後、『資本論』が描き出した、「資本」の持つ重要な性格としての、「包摂」の問題に絞って、その紹介がなされている。

この「包摂」とは、著者も書いているように、一般に言われる「良い意味での包摂」つまり「包み込んで守ってあげる」的なものではなく、その真逆である「悪い意味での包摂」、つまり「人間を、自然を、地球をも(資本の論理の下に)呑み込んでしまう」という意味での「包摂」なのだ。

「資本」は、人間にとり憑き、それを操って、どこまでも「資本の拡大」という自動運動を推しすすめ、やがては、その宿主(寄主)をも食い殺してしまうような、怪物なのである。

これから、以上のような内容を、「数字オンチ」で「経済学」と『資本論』の素人である私の理解したところで、説明させていただくわけだが、不正確なところはご勘弁いただいて、本書に語られていることの「恐ろしさ」を、少しでも感じていただければと思う。

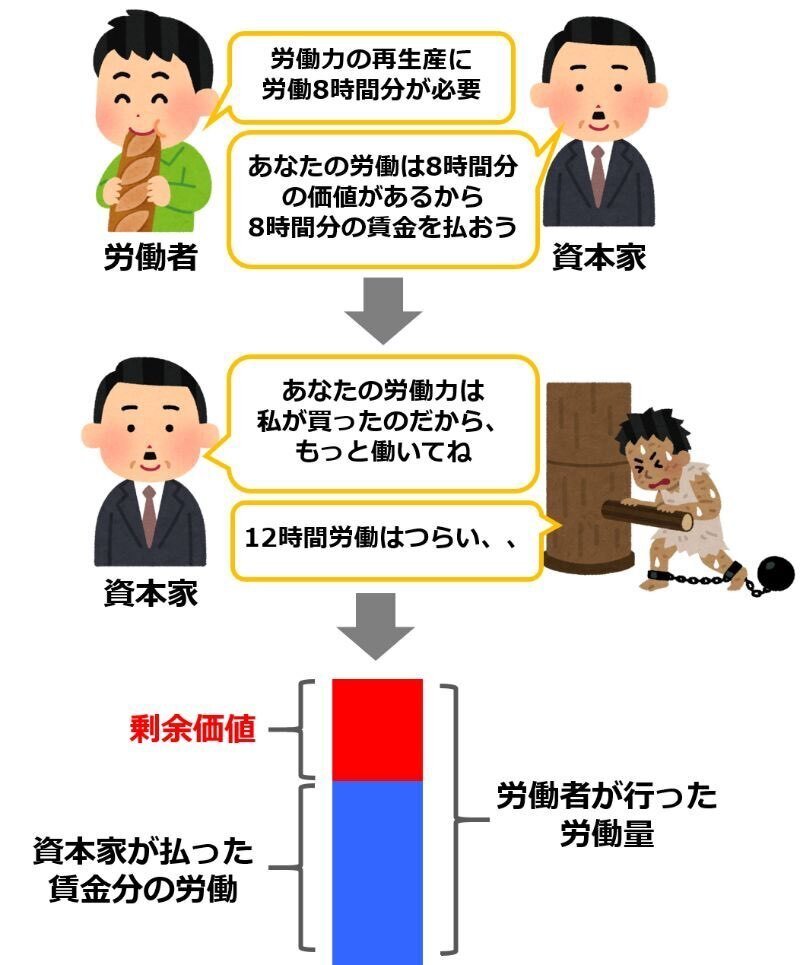

まず「剰余価値論」だが、これは労働者がその労働力を資本家に売って、対価(賃金)をもらう場合、その賃金は、労働者が生み出した「価値」の全額分ではなく、そこから「資本家も儲け」を差し引いたものであり、この差し引かれた部分が「労働によって、新たに生み出された価値」である、という話だ。

これは、一見当たり前な話のように思えるかもしれないが、そうではない。そう感じるのは、私たちがすでに「資本主義」の論理に取り込まれているからなのだ。

例えば、原始社会においては、物々交換が基本だったわけだが、これは「等価交換」である。つまり、だいたい「同じ程度の価値」を有すると思われるもの同士の交換であり、これは、いたって「当然のこと」だった。ここまでは、誰でも納得できるだろう。

ところが、人々が(生産手段としての)土地から切り離され、労働力しか売るもののない、自由な労働者になると、彼は資本家に労働力を売って日銭を稼ぐしかない。

この場合の「契約」は、自由な者同士の対等な取引をいうかたちを採ることになるのだが、実際には、労働者と資本家は対等ではないから、労働者は「等価交換」ができない。つまり、自分が生産した価値相当分を賃金としてもらうという契約ができない。あくまでも、生み出した価値から、資本家の儲けを差し引いた分しか、もらえないのである。

もちろん、ここで大雑把に「資本家の儲け」と書いた部分には、「生産手段の減価償却費」とか各種の「必要経費」的なものも含まれるが、「資本家の純利益」とともに、それらもひっくるめて、労働者が実際に生み出した価値の中から、それらが全部さっ引かれる、ということである。

そして、ここで生み出された「剰余価値」が、さらなる利益の拡大を目指した、次なる生産の拡大へと投資されていく。「資本」は拡大するのだ。

当然のことながら、資本家としては「儲け」を増やしたいから、どうすれば良いかと考え、初期には、労働者を酷使するということをやった。つまり、低賃金での長時間労働をさせることで、そこで生み出された価値の大半を、資本家の儲けとしたのである。

しかし、この方法では、労働者が疲弊してしまって、生産力の低下を招くので、次に考えられたのは、生産の機械化による効率化である。少ない労働力で多くの商品を作れれば、儲けの多くは資本家に入ってくるという寸法だ。

ところが、この方法だと、仕事を失った労働者が増えるために、商品の購買力が落ちて、いくら商品を安く作ったところで、売れなくなってしまう。

そこで次は、良い製品を大量に作るかわりに、労働者にも相応の賃金を支払うようにした。そうすれば、他社を出し抜いて、自社の商品が、独占的によく売れ、儲けを独占できるようになるからだ。

しかし、この手法で出し抜かれた他社は、当然のことながら、この手法を真似るので、いつまでも同じようにやっていたのでは、やがて儲けは分散してしまう。そこで、必要となるのが「技術革新」である。

他社の製品よりも優れた製品を作る、あるいは、他社と同性能の商品を安く作って売り出すことができれば、やはり、市場を独占することができるのだ。

こうした「儲け」を最大化しようとする資本主義的な「競争原理」によって、私たちの社会は「物的に豊かな社会」「便利な社会」となる。

ただし、ここで考えなければならないのは、私たちの社会が「物的に豊かな社会」「便利な社会」になったのは、そうした「理想」が目指されたからではなく、「資本主義的競争」の結果として、そうなっただけ、だという「現実」である。

言い換えれば、「儲け」るために「物的に豊かな社会」「便利な社会」を作りはしても、「儲け」にならない「理想」は捨ておかれるということであり、要は、困っている人がいても、「儲け」の出ないものは相手にしない、ということだ。だからこそ、資本主義社会では、原理的に「貧富の差が拡大」するのである。

例えば、商品購買力のある層に、便利な商品が行き渡ってしまった場合、では、企業は、商品を貧しい層でも買えるように安く売ってあげるのかというと、そんなことは決してしない。なぜなら「儲け」にならないからだ。

スポーツ競技に莫大な資本を注ぎ込むオリンピンクは開催しても、作文コンテストに莫大な資本を注ぎ込むことはない。なぜなら「スポーツ競技」は「見世物」としての商品になるけれども、地味な「作文コンテスト」は「見世物」にはならず「金儲けの具」にはならないからである。

だから、商品購買層に便利な商品が行き渡り「必要」が満たされたなら、今度は「必要以上のもの」を商品にしなくてはならない。

例えば、「物」ではなく「イメージ」や「サービス」を売るのである。それが、定期的なモデルチェンジであり、家事代行とかいった新サービスの発明ということになる。

そして、そうした場合、私たち「購買層」は、そうしたものを「ありがたい」と感じるように、「宣伝」などにおいて「洗脳」される。

ファッションなどがその典型だが、例えば「ベストセラー本」などというのも、同じことである。

まだまだ読むべき古典的傑作がいくらでもあるのに、新作ベストセラーに私たちが惹きつけられるのは、「商売のための宣伝」に私たちが洗脳され、踊らされているからに他ならない。

「儲け」を出すためには、顧客たちにいつまでも古い商品にしがみついていてもらっては困るので、新しい商品をどんどんと開発し「これが最前線!」「これが最高!」「今期の芥川賞受賞作!」などと煽り、それを手にした人までが「最高」ででもあるかのような「勘違い」に落とし込んでいくのである。

今の「推し活」ブームなどは、資本主義的「洗脳」の最たるものだと言えよう。なにしろ「カネを遣った者が、いちばん尊い」というのだから、露骨すぎるほどに露骨である。

したがって「私の推し作家は」とか言っている人は、それが、つまらない本しか読んでおらず、資本に「いいように踊らされている」何よりの証拠だということにもなるのだ。

そんなわけで、「資本主義」社会においては、「資本」は、人を幸せにするためではなく、ただ、「資本」の自己増殖のために、人間社会を変え、人間の感覚や価値観を改造し(新たな欲望を喚起し)、それにはとどまらず、本来、不必要な商品を産むために、自然をどんどんと破壊していって、止まるところを知らない。

そして、こうした「資本主義」の罠にいったんハマってしまうと、人は「もうこれくらいでいいや」と、そこで止まることができなくなる。

例えば、冷蔵庫を作っている会社が、良い商品を開発して、それで儲かったので、今後、うちはこの商品を売っていけばいいや、では済まされない。そんな呑気なことを言っていれば、すぐに同業他社に追い抜かれて、淘汰されてしまうからだ。

だから、個人的には「そこまでしたくない」という思いがあっても、止まることはできない。否応なく、勝つか負けるかの競争に組み込まれて、技術革新を目指し、新製品を開発し、嘘半分の広告だって出さなければならなくなってしまうのである。

つまり「資本主義」というのは、いったん採用されると、後には退けなくなる「呪い」だとも言えよう。

「資本」の増殖は、自己目的的なものであり、誰かを幸せにするためのものではない。

会社の社長であろうが会長であろうが、「儲け」が出せなければ、その地位を追われることになるから、彼らは彼らなりに必死になるし、人のことになどかまってはいられず、地球環境なんて話も、目先の「儲け」のためには霞んでしまう。

このように、私たちは、「幸せ」になるために「資本」の拡大を目指したはずなのだが、現実には「資本」に駆り立てられているだけの「資本の奴隷」となってしまい、しかもそのことに気づかないまま、その幸福感まで捻じ曲げられ、改造されてしまう。

これが、マルクスのいう、資本による「包摂」なのだ。

マルクスが「高度資本主義社会の発展の果てに、共産主義革命が起こって、共産主義社会が到来する」と言ったのは、要は「資本主義」というのは、このようにして「世界を縊り殺す」ようなバケモノなのだから、人類はその「資本主義社会の危機」の極点において、資本主義を廃棄し、資本の拡大を目指すのではない、公平な分配を中心理念とする共産社会へと移行するだろう、言い換えれば、共産主義社会を実現するしか「破滅を回避する道はない」という意味で「共産主義革命の必然性」ということを語ったのである。

したがって、すでに人間が、「資本主義」によって徹底的に骨抜きにされ、その暴虐への反抗もできないように改造されていたとしたら、人間は「資本」に食われて滅亡するしかない、ということになる。

では、人間は果たして、「資本主義」に抗することができるのだろうか?

仮に、抗する意志があったとしても、具体的にどうすれば良いのだろうか?

その答は、本書では与えられていない。

著者は「本書の任に余る」からだと書いており、要は紙数が足りないから語れないが、方法がないわけでもない、ということを匂わせている。

しかし、本当に、そんな方法などあるのだろうか?

その方法は、こんなに「骨抜きにされてしまった人間」にも、採用可能な方法なのだろうか?

私には、それが悲観的にしか考えられず、ただ「自己増殖する資本」の貪欲なパワーの前に、慄然とするしかなかったのである。

(2023年8月26日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○