原一男監督 『全身小説家』 : 井上光晴という 「弱い男」

映画評・書評:原一男監督『全身小説家』、原一男著『全身小説家 もうひとつの井上光晴像』(キネマ旬報社)

無論、井上光晴の名前なら、かねてから知ってはいるが、その著作はまだ読んだことがない。

私にとっての井上光晴は、まず、大西巨人の小説『三位一体の神話』の登場人物のモデル、ということが大きい。

この『三位一体の神話』のあらすじは、こんな具合である。

『その年、そしてその7年後、2つの殺人事件が起きた―。第1の事件の犠牲者は尾瀬路迂(おせみちゆき)。彼は「超特急遅筆作家」であり、批評家でもあった。尾瀬の才能に劣等感と敵意を抱く作家、葦阿胡右(いくまひさあき)に殺害されたのだ。しかし、遺体の側には自筆の遺書があり、自殺と断定される。その断定に疑問を持ったのは尾瀬の娘、咲梨雅(えみりあ)のみだった。』

(光文社文庫版・上巻「紹介文」より)

『第2の事件の犠牲者は、枷市和友(かまちかずとも)。尾瀬路迂(おせみちゆき)の死後6年を経て企画された全集の担当編集者であった。咲梨雅(えみりあ)の恋人であり、同僚でもあった。彼は、尾瀬の遺稿整理を進めるうち、葦阿胡右(いくまひさあき)が編集する雑誌に寄稿して未掲載のまま盗難にあった原稿の存在を知る。そして、枷市が自宅で殺害された事件当日、葦阿はなぜかアメリカにいた―!?』

(光文社文庫版・下巻「紹介文」より)

見てのとおりの「推理小説」なのだが、問題は、作中で「金と銀」に擬して評される「尾瀬路迂と葦阿胡右」が、明らかに「大西巨人と井上光晴」をモデルにしている点だ。

大西巨人は、自他共に認める『「超特急遅筆作家」であり、批評家でもあった』し、この「あらすじ」には出てこないが、問題の「葦阿胡右」の方は、「氏素性と経歴と年齢」に偽りのある人物として描かれていて、そのあたりで話題になった著名作家は、井上光晴くらいしかいない。

『三位一体の神話』では、葦阿胡右は、尾瀬路迂が「氏素性と経歴と年齢(の三位一体)」に偽りのある人物をモデルとした小説『三位一体の伝説』を書こうとしているのを知って、尾瀬の殺害を決意する、ということになっている。

さらに、大西と井上は、大西が10歳年長だが、共に「福岡県」出身の同郷作家であり、共にかつては「共産党員」で、共産党系の文学者団体である「新日本文学会」の会員でもあった。

つまり、このような事実関係を見れば、「葦阿胡右」が井上光晴をモデルにしているというのは明らかで、そうした点から、『三位一体の神話』は「井上光晴を批判した(当てつけた)小説」であると、いささかスキャンダラスに捉えられて、刊行当時、変に話題になったのだが、作者の大西巨人は「フィクションと現実を混同して評価するのは間違い。文学とは、そういうものではない」といった以上の釈明はしなかった。

このあたりの問題について、大西巨人を研究している二松學舍大学の山口直隆は、『三位一体の神話』のねらいは「虚言をめぐる思考実験」にあったとしており、要は「井上光晴批判の意図は無かった」という理解のようだ。

実際、私も、大西巨人が上下2巻にわたる大作で、わざわざ「井上光晴批判」をしたなどとは、寸毫も思わない。

なぜなら、大西が「井上批判」の必要を認めたならば、当然「名指し」で批判しただろうからであり、それは大西の「批評家」としての経歴に照らせば、あまりにも明白なことだからである。

つまり、大西巨人としては、わざわざ「井上光晴批判」などというものをする気などなかったが、山口の指摘した「虚言をめぐる思考実験」、言い換えれば、「虚言の運命」とでも呼べるものを、小説として書こうとしたのではないだろうか。

「嘘をつく者の人生やその運命」がいかなるものかを、そのテーマを生かしやすい「芸術家小説」として描こうとした時に、ちょうどいい「モデル」として、井上光晴がいた、というほどのことなのではなかったろうか。

無論、大西巨人が、井上光晴の「虚言癖」を、好ましからざるものと思っていたのは、確実だ。その意味で、大西に、井上に対する「批判的な感情」や「論理」は、当然あっただろう。しかし、それは「わざわざ小説として書くほどのもの」だとは考えなかったはずなのだ。

「井上光晴個人」が問題なのであれば、井上を名指しで批判すれば良いだけだし、その方が手っ取り早い。

つまり、わざわざ「小説」として書いたのは、「井上光晴個人」の問題ではなく、もっと「普遍的な問題」としての、「虚言(癖)」の問題を描きたかった、ということだろう。

「虚言癖」などというものは、何も井上光晴に限った話ではないし、単なる「嘘つき」は、さほど大きな問題ではない。

しかし、「嘘つき」というのは、社会的には「よくある話」であっても、「人間」を描く文学においては、それは「人間の本質にかかわる問題」であるからこそ、大西はひとつの「象徴的な物語」として、「嘘つき(虚言癖)の運命」の物語を描いたのであろう。

「嘘つき(虚言癖)」は、「自ら不幸を招く、愚行である」「いくら嘘で糊塗したところで、銀は、金にはなれない(から、結局は、その苦しみからも抜け出せない)」といったことを、推理小説仕立てで描いたのではないだろうか。

○ ○ ○

そんなわけで、大西巨人ファンである私は、井上光晴という作家に、あまり興味を持てないで来た。戦後文学史に、それなりに名を残してはいるものの、今となっては、戦後派作家、戦後左翼作家としても、名前の挙がる機会がきわめて少ない。

例えば、遅筆ながら、死ぬまで新作が話題になった大西巨人はもとより、野間宏や埴谷雄高といった、井上光晴に近い「新日本文学会」系の戦後派左翼作家が、文学史的に、それなりに話題になるのに対し、井上が話題になったのは生きている間だけ、という印象が強かった。

だから「この作家は、キャラクターで売れていた部分が大きかったのでは?」という印象が私にはあって、なかなか読む気にならなかったのだ。

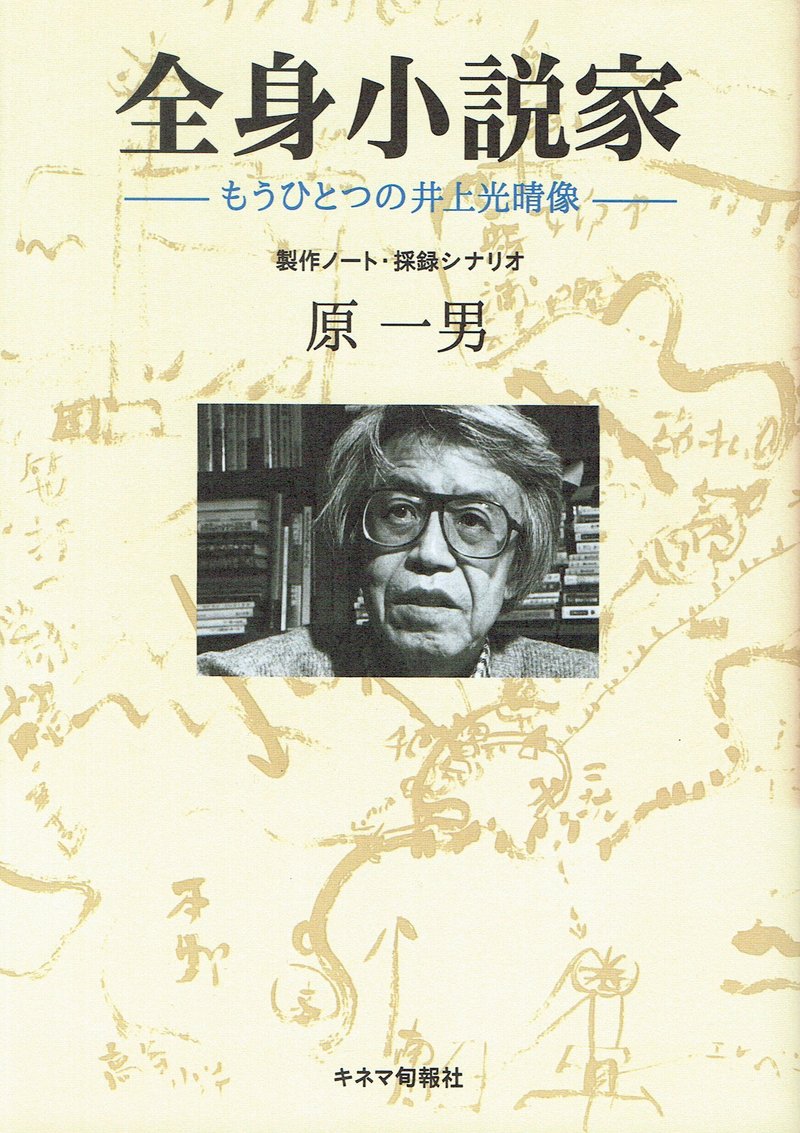

ただ、今回は、大阪の第七藝術劇場で、原一男監督のドキュメンタリー映画『全身小説家』が、リバイバル上映されると知ったので、この機会に、映画くらいは観ておいても良いだろうと考えた。

映画のポスターにも『嘘もつき終わりましたので……、じゃあ』(「オサラバします」)という(ニュアンスの)惹句があり、「癌との闘病生活」とは別に、井上の「経歴詐称」問題が扱われているようだから、この映画で、そのあたりの感触を掴んでおいてもいいと、そうと考えたのだ。

『作家・井上光晴の〈虚構と現実〉を、彼が癌により死に至るまでの5年間を追い描いたドキュメンタリー。「ゆきゆきて、神軍」(87)の原一男監督作品。「地の群れ」「虚構のクレーン」などで知られる戦後派の作家・井上光晴は、昭和52年に佐世保で文学伝習所を開いた。以後全国13ケ所に広がったその伝習所を中心に、彼は各地方で体当たりの文学活動を実践してきた。映画はその伝習所に集った生徒たちとの交流や、そして特に伝習所の女性たちが語るエピソード、文壇で数少ない交友を持った埴谷雄高、瀬戸内寂聴らの証言を通して、井上光晴の文学活動、〈生〉そのものを捉えていく。撮影準備直後、井上にS字結腸癌が発生し、いったん手術は成功するもののやがて肝臓へ転移していく。カメラは彼がその癌と戦う姿も生々しく撮り続けるが、平成4年5月、遂に井上光晴は死を迎える。映画はさらにその井上自身の発言や作品を通して語られた彼の履歴や原体験が詐称されていたということ、つまり、文学的な虚構であったという事実を、親族や関係者への取材を通してスリリングに明らかにしていく。そしてその虚構の風景を、映画はモノクロームのイメージシーンによって再現する。フィクションの映像をドキュメンタリーの中に取り入れることによって、まさに〈虚構と現実〉を生きた文学者の全体像に迫ろうとした、渾身の作品となった。94年度キネマ旬報日本映画ベストテン第1位、同読者選出日本映画ベストテン第4位。』

(「映画.COM」の「解説」より)

結果から言うと、井上光晴の「虚言癖」は、「よくある話」レベルのもので、その意味では、特にどうと言うほどのものではなかった。

また、だからこそ、周囲の作家たちも、それを特に問題にはせず、大西もあえて批判はしなかったのであろうというのが、容易に了解できたのである。

井上光晴の「経歴詐称」に始まる「虚言癖」は、言ってしまえば、その「不幸な生い立ち」によるものであり、その「心の傷」に発する「自己美化」でしかない、とてもわかりやすいものだった。

自分の「不幸な生い立ち」を、直視できない「弱さ」を生涯にわたって抱え続けて、嘘に嘘を重ね、さらにはそれが「小説家」という特殊な職業において「大目に見られる」環境にあったからこそ、生涯「嘘つき」で通すことができたという、ただそれだけのことなのだ。

そこには、さほど「深い意味」など無く、ましてや「文学的な深み」など無い。ただ「可哀想な人」だったというのが窺えるだけなのだ。

したがって、「文学的」に言うならば、井上光晴の生涯というのは、「小説」化するに値しない、ありきたりなものでしかないし、「可哀想な虚言癖」テーマの作品としては、私たちはすでに、井上光晴や大西巨人と同郷の先輩作家、夢野久作に「少女地獄」という名作を持っている。

だから、井上光晴の「実人生として不幸」は、「実人生としての痛み」こそあれ、(映画屋である原一男にとっての、井上に対する人間的興味は別にして)いまさら「文学的」に云々するような価値を有するものではなかったのだ。

では、井上光晴とは、どういう人であったのか?

映画『全身小説家』を観るかぎり、と書きたいところだったのだが、映画の最後の方で寝てしまったので、仕方なく、買う予定ではなかったのに、パンフレットがわりに売られていた、原一男の著書『全身小説家 もうひとつの井上光晴像』を買って読むことにした。この本は「製作ノート・採録シナリオ」と表紙にあるとおりなので、映画の内容を確認することができたからだ。

で、映画を観て、この本を読んだ結果としてわかったのは、井上光晴という人は、たしかに「不幸な人」ではあったけれども、やはり「弱い人」であり「自分に甘い人」であったということだ。

ストイックな大西巨人とは、真逆な人だと言ってもいい。

映画『全身小説家』の冒頭は、井上が主催する小説家養成私塾である「文学伝習所」のメンバーたちとの、温泉旅行先での合評会で、井上がよく通る大声で、手厳しく塾生(伝習所員)の作品を論難するシーンだったのだが、私は、これを見た瞬間「なんだ、こいつは?」と、いきなり反感を抱いてしまった。

別に、厳しい批評がいけないというのではないが、どうして、あんなふうに脅すが如き声を出さなければならないのか、と感じ、その姿に「ハッタリがましさ」を感じたのである。

そして、それに続くのは、合評会の後の宴会で、井上が日本髪の着物姿に白塗りで女装して、ストリップを披露するシーンであった。

舞台に立つ前に化粧をしている井上は、祖父がドサ回りの役者をやっていたことがあり、自分もそれに憧れていたのだというような話をする。だが、舞台でやったのは、「(一人)芝居」ではなく、「ストリップ」である。

「六十過ぎのオヤジのストリップなんか見たかねえ」というのが、私の感想だったが、年配者の多い弟子たちには大ウケにウケており、実際、その卑猥な腰つきも含めて、妙に堂に入っている感じには、不思議に感心させられるものがあった。やはり「演じたい」という気持ちは本物なのだろうと、感じられたのだ。

この冒頭ですでに示されているとおり、井上光晴という人は、「寂しい人」なのだ。

だからこそ「文学伝習所」なんて酔狂なものを始めたのだろう。要は「作家を育てたい」というよりも、「人恋しい」人であり、常に自分の周囲に「讃嘆者」がいて欲しかったということなのではないか。

なにしろ弟子になるくらいだから、みんな基本的には井上を尊敬しており、井上から褒められれば舞い上がり、けちょんけちょんに貶されても、それはそれで「愛情」表現だと受け取ってくれる。実際、井上も、合評会ではかなり厳しく辛らつなことを言っても、後でそのフォローはきっちりしており、言うなれば、押したり引いたりしながら、弟子たちの心を強く呪縛していたのである。

それだけではない。井上は既婚者であるにも関わらず、女弟子には漏れなく手を出しており、その成功率は3割だというのだから、かなりの「女たらし」だと言えるだろう。

だが、どうして、そうも見境なく、女に手を出すのかといえば、それは無論「本質的な渇きは、決して満たされない」からである。

実際、井上の魅力にとらわれた女弟子は少なくないが、彼女たちがどうしてそこまで井上に惹かれるのかといえば、もちろん、井上が「口がうまい」女たらしであるということもあるけれども、やはり、井上が本質的に抱えている「寂しさ(悲哀)」が、女たちの母性本能と庇護欲をくすぐる部分もあったのではないか。「この人は、単なる女たらしではなく、心底、他者を求めているのだ」と感じる部分があったのではないだろうか。

○ ○ ○

井上の「根底的な心の傷」とは、どうやら「幼い頃に、母親に捨てられた」という経験にあるようだ。しかも、長らく恋い焦がれた母親に会いに行った先で、まだ幼かった井上は、すでに再婚して子供もいた母親に、どうやら冷たくあしらわれて帰ってきたようなのだ。

つまり、井上は、本当に愛して欲しい相手から拒絶された経験が、心の傷となって残っており、だからこそ、周囲の女性の「愛情を試さずにはいられなかった」のではないだろうか。とにかく、片っぱしから、甘い言葉を囁いて、相手がどう応じてくれるかを試さずにはいられなかった。それがうまくいったらいったで安心できるけれど、その女性は「母親」ではないのだから、決して完全な満足を得ることができない。だから、その渇きを癒すために、次から次へと、女性の「自分への愛」を試そうとする。

また、このような人だからこそ、「氏素性と経歴と年齢」といったことだって、自分が望ましいと思えるものにすり替えていくことに躊躇しない。その「嘘」は、他人を騙して、何か利益を得ようとするようなものではなく、誰よりも「自分自身」を欺くための「嘘」であり、それによって「望ましい役柄」を演じることで、幸福を感じようとしたのであろう。

また、周囲も、井上の「嘘」が、そういう「哀れな」ものであると知っているからこそ、あえてそれを責めたりはしなかったのであろう。

それは、この映画『全身小説家』に登場する、井上と親しかった、瀬戸内寂聴や埴谷雄高がそうだし、映画には登場しなかったものの、原一男が談話(音声)だけは取っていた、井上の弔辞を読んだ、谷川雁にしても同じことだった。

彼らとて、無論、井上の「嘘」が好ましいものだとは思っていなかったろう。井上の「嘘」は、基本的には、他人を傷つけるためのものではなかったとはいえ、結果として、人を傷つけることになったこともあったはずだからだ。

しかし、それが「故意に人を傷つけるもの」でない以上、そして、井上のそれが「傷ついた心に発する、憐れむべきもの」である以上、人は、あえてそれを批判しようとはしなかったのだ。

だが、それは、所詮は「それだけのもの」でしかない。

つまり、そういう「心の傷」を抱えて、奇妙に不自由な生き方をしなければならなかった人など、世間にはいくらでもいるだろう。そんな井上が、この映画の主人公になり得たのは、彼が「著名な小説家」であったからでしかなく、それ以上のものは何もない。だから、この映画は、明らかに「弱い」のだ。

われわれ観客は、本来、そんな「当たり前」に「お涙頂戴な実話」を観たいわけではない。主人公が「小説家」であるからには、一般のそれとは違って、「嘘」をつくにしても、もっと「深い意図や意味」があり、その「深淵を覗き込む」ような経験を期待したいところなのだが、残念ながら井上光晴には、そこまでの「深さ」は何もなく、ただただ「生い立ちの不幸」に振り回され続けて生きただけの、憐れまれるべき「弱い人」だったのである。

そして、この観点から言えば、井上光晴の「文学」もまた、そうして「演じられた人生」における「小道具」にすぎなかったのではないだろうか。

だからこそ、音声収録だけだったため、結果的に映画には収録されなかった談話において、谷川雁は、井上の本領は、むしろ「嘘八百」にこそあったのだが、それが「文学」という枠にはめられたがために、井上本来の力が、文学では発揮できなかったのではないかという趣旨のことを、次のように語っている。

『作家井上光晴はね、僕に言わせれば本当の井上の精神の領域からいうと、ちょっと小さく表現されてるんだよね、作品の方が。嘘ばっかり言う井上の精神の方がまだ広いと思うのよ。そこのところが大事な問題で、そういうことでは、やっぱり人生をやり損ねた、というか、そういう失敗例だと思うんですよね。』

(『全身小説家 もうひとつの井上光晴像』P155)

谷川雁はここで、井上の「嘘」が生かせる職業として、例えば「ディズニーワールド」の「大人版」のような「嘘八百の夢の世界の演出」をやらせたら、その才能を存分に発揮できたのではないか、という趣旨のことを語っている。言い換えれば、「文学」は「嘘」だけでは書けない世界だったということだ。

そして、私が思うのは、そしてたぶん大西巨人が考えたのも、「小説(文学)」は「真実を書くために、嘘をつく(虚構する)もの」であって「真実から目をそらせるために、嘘をつくもの」ではない、ということである。

埴谷雄高が映画の中で言っていたように、たしかに井上光晴は、普通の勤め人とは違い、「経歴詐称」を含めて「嘘」をつくことを大目に見てもらえる、個人事業主の「嘘つき屋」稼業としての「小説家」になったことで、「クリエイティブな嘘」をつけるという「自由」を手にした、といったような側面はあっただろう。

文学者・作家・小説家というものは、結局のところ「作品がすべて」であり、作者がどんなに「下衆」だろうと「クズ」だろうと、作品さえ良ければ、社会的な人物評価など関係がない。なぜなら、文学が求めるのは、表面でしか人を見ない世評などではなく、「作品に表れた、真の姿」だからである。

しかし、井上の場合は、その肝心の「真の姿」が「弱い、可哀想な人」でしかなかったからこそ、「文学に不向き」だったと、そうと言えるのではないだろうか。

無論、「心の傷」も含めて、それなりに才能はあったから、それなりの作品を残したのであろうが、所詮それは「それなりのもの」でしかなかった。

言い換えれば、井上光晴には「突き詰め、掘り下げるに値する自分(鉱脈)」が無く、ただ読者の目を表面的に欺く「演じられた自分」しかなかった、ということである。

井上光晴が、軍国青年であったのも、戦後いち早く共産党員になったのも、左翼作家になったのも、すべてはそうした「人生舞台上の演技」でしかなく、たしかに「芝居がかっていて、面白い」ということはあったのだろうが、所詮それは、通俗的な「偽物」だったということである。一一つまり、井上光晴の文学は「二流」だったのではないか、ということだ。

機会があれば、そのあたりを確かめるために、井上の作品を二、三読んでみたいと思うが、当然のことながら、多くのことは期待していない。

「文学」とは、大声での「ハッタリ」や、「過剰なサービスとしてのストリップ」で、客を楽しませるようなものではないからである。

(2023年1月14日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・