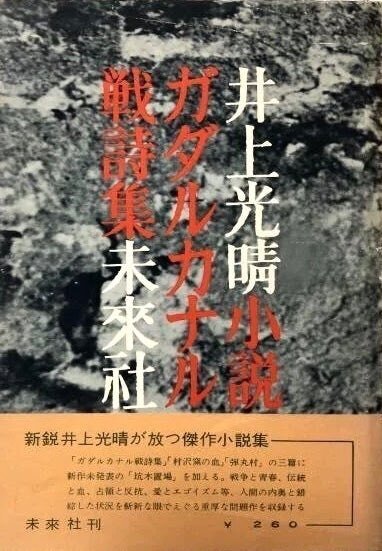

井上光晴 『ガダルカナル戦詩集』 : 1959年初版の収録作品について

書評:井上光晴『ガダルカナル戦詩集』(未来社)

先日、井上光晴の『ガダルカナル戦詩集』のレビューを書いたのだが、その際に使用したテキストは、1991年に朝日文庫から刊行された『新編・ガダルカナル戦詩集』であった。

「新編」と断るからには、オリジナル版(初版)とは、収録作品に異同があるのだろうとはわかったが、何をどう差し替えたのかの記載がなかったので、上のレビューでは、次のように記しておいた。

『私が読んだ、朝日文庫版(1991年)の短編集『新編 ガダルカナル戦詩集』は、初版の『小説ガダルカナル戦詩集』(1959年)とは、内容的に異同がある。

表題作である「ガダルカナル戦詩集」と「村沢窯の血」は、初版単行本刊行年の作品だが、あとの2作「手の家」と「妊婦たちの島」は翌1960年の作品だから、「初版」には収められていなかった作品で、この二篇が、「新編」において追加されただけなのか、別の作品と差し替えられたのかは、今のところ私には定かではない。』

つまり、表題作「ガダルカナル戦詩集」と「村沢窯の血」は、たぶんそのままで、初版単行本刊行後に書かれた、「手の家」と「妊婦たちの島」の2篇は、当然「初版」には収録されていなかった。

しかし、書籍としての分量からすると、「新版」でこの2篇が「付け加えられただけ」とは考えにくいので、この2篇と、初版に収録されていた何編かが差し替えられたのだろう、と考えられたのである。

そして、今回たまたま、1959年刊行の「初版本」を入手できたので、収録作を確認したところ、前述の2篇と差し替えられていたのは、

・「弾丸村」

・「杭木置場」

の、2短編であることが判明した。

また、この初版本には、文庫版(新編)には収録されていなかった、著者・井上光晴による「あとがき」(3P)が収録されていたことも、特記しておきたい。

そんなわけで今回は、「新編」版には収録されなかった、短編2本と前記の「あとがき」の内容を紹介した後、「初版」と「新版」の異同が何を意味するのかについて、私の推理したところを示したいと思う。

○ ○ ○

さて、「新版」では削除された、「弾丸村」と「杭木置場」の2篇だが、結論的には、これらは、かなり良く書けた作品で、不出来が理由で「新編」で差し替えられたとは、考えにくかった。

「弾丸村」は、朝鮮戦争が勃発し、米軍が弾薬庫を造った、地方(九州?)の貧しい農村が舞台になっている。

村人たちは、一方的に決まった弾薬庫建設の補償金をもらいはしたが、家と自身の農地との間に、弾薬庫が建設されたため、農地へ出かけるのに、違法に弾薬庫の敷地を通るという不便を強いられていたが、その無断通行の取締まりが強化されて、ついに完全な通行禁止が言い渡されることになって、農地へは1時間近くかけて遠回りしなければならなくなってしまう。また、貧しい農民たちは、弾薬庫敷地内に打ち捨てられた鉛片を拾って売り飛ばし、それを生活費の足しにしていた。一方、米兵たちは、村の女たちを性処理の対象と見ており、それに応じる者もいて、その売春の値段が、1回千円だったので、村には「千円村」という蔑称をつけられていた。しかし、米兵たちは、村の女たちを買春の対象とするだけではなく、時には強姦も辞さず、その後に千円を投げ捨てるように残していくといったこともあった。主人公の妻も、そうした強姦被害に遭いながら、その貧しさのゆえに、千円札を拾って帰り、仏壇の中にしまっておいた。もちろん、夫に強姦被害の事実は隠していた。彼女には、すでに物心ついた長男と、まだ幼い長女の二人がいたのだが、彼女は、三人目を妊娠しており、その父親が、自身を強姦した米兵ではないかと疑い恐れている。彼女は、前の二人の時以上に体調が優れないのだが、彼女には、自然に死産なりができればという気持ちがあって、長男の心配をよそに、医者にかかろうとはしなかった。そんなある日、女は体調を崩し苦しむが、やはり医者にかかろうとはせず、心配した幼い長男の少年は、夕暮れの中、医者を呼びに行くために家を飛び出し、弾薬庫の敷地を通って近回りしようとする。だが、その姿を見とがめた警備兵が停止を求めるも、少年はその声に怯えて走り出し、射殺されてしまう。

「杭木置場」は、労働組合運動をしている男(佐倉弘)と、彼とつきあってきた女(村山省子)の、別れ話のもつれによる、無理心中未遂を描いている。

女が、男の心が自分から離れたのは、(女自身もそれまで知らなかったことだったのだが)女が「朝鮮人」だとわかったからだと主張し、男はそんなことはないと否定する。だが、女から「そうではないというのなら、結婚してくれ」と迫られるも、すでに女から心の離れていた男に、結婚する気などなかった。

しかし、女の体には未練があるので、気持ちは別にして、女の体だけは求めてしまうし、男を愛している女も、それに応じてしまうという関係の果てに、女は男の腹を刺し、自分の喉を突いてしまう。

男は一命を取り留めて病院で目覚め、女は助かりそうもないという状態下で、男は「心中未遂」が外部にバレると、組合運動を敵視している警察が、それを口実に組合つぶしに介入してくるのではないかと、そればかりを恐れている。そんな男の気持ちも知らずに、片親で女を育てた老母は、娘が男に迷惑をかけたことを詫びにくる。一一そんな話である。

ちなみに、この短編の冒頭は、女の次のような恨み言の言葉で始まっていて、この作品のテーマが端的に示されている。

『 佐倉さんもその男と似とるね、戦争の一番ひどい時期に半年もかくまってもらって、終戦になっても影も形もあらわさなかったというんよ、その朝鮮人の娘は赤ん坊を抱いたまま、ずうーっと心あたりのところに手紙をだしてみたけど何もいってこなかったんよ、戦争の時、警察に追われてかこわれていたんだから、そういう思想だから大体心あたりのところはわかっていたというけど、その娘は旅費がなかったからどうにもできなかった。そのうち、やっぱり朝鮮人の娘が思ったところに男はいたということがわかって連絡がついたけど、その日本人の男は名前をかえていて、戦時中の好意は感謝しているけれけど、自分にはそういうおぼえはないから、子供は自分のものとは思えないという手紙がきてね、それっきりになってしまったというんよ、昭和十九年の夏から暮まで戦争が一番ひどかった時に朝鮮人部落にかくまってもらって、その娘に子供まで生ませておきながら、しらんというんだからね、戦争に抵抗したとかなんとかいっても、何が抵抗よ、女をだましっ放しの抵抗なんかうちはみとめんよ、何で特高に追われていたかしらんけど、どうせろくなことで逃げていたんじゃないでしょう、うちはそんな抵抗なんかみとめられん。それから、その男の手紙がきてから、その朝鮮人の娘はその手紙を焼き捨てて汽車に飛び込んでしまった。だからその男の名前も何にもわからん、子供だけが生きていまも大村の部落にいるというけど……。佐倉さんもちょうどその男に似とるね。と(※ 無理心中未遂)事件の二日前、村山省子が水船の着く岸壁でいった言葉を佐倉博は鉛を溶かしたような暗い灰色のどろどろした意識の底で繰返しとらえようとしていた。』(P175〜176)

なんとも、暗く痛ましい物語であるが、戦後日本の暗部を鋭く描くとともに、著者自身の「身勝手さ」をも剔抉した、優れた短編になっていて、決して、「新版」から外さなければならないような出来の作品とは思えない。

むしろ、「新版」収録の2篇、「手の家」と「妊婦たちの島」の方が、「弱者」の問題を扱っているとはいえ、初版に収録の2篇ほどの迫力を持ち得ていない、「作り物っぽさ」さえ感じられる。

ではなぜ、このような差し替えが行われたのであろうか?

「新版」での差し替えの意向は、著者か出版社側のものとしか考えられない。

著者が、「弾丸村」と「杭木置場」の2篇を(「あとがき」もろとも)引っ込めたいと思ったか、なんらかの「表現的な問題」で、出版社側が差し替えを要請したかの、どちらかだと見て、まず間違いはないだろう。

だが、上に紹介したとおり、「弾丸村」と「杭木置場」の2篇は、「差別」の問題を扱っているとは言え、作者の立場は、差別される側に同情的なのは明らかだし、朝日文庫版の「新版」が刊行された「1991年」が、筒井康隆の「断筆宣言」の2年前で、「言葉狩り」の傾向があった時代だとは言え、この2篇を丸ごと差し替えねければならないほどの内容だとは思えない。

それに、そもそも、著者がそれに同意を与えなかれば、差し替えなどできなかったはずである。

つまり、私としては、2篇の差し替えは、出版社側の意向であるよりも、著者自身の意向であったのではないか、という「疑い」が濃い。

そして、それは「新版」には収録されなかった、次の「あとがき」を見れば、説得力を増すのではないかと思うので、「全集」の類でしか、今はもう読めないであろう、この「初版版」の「あとがき」を、以下に全文引用しておきたいと思う。

(※ なお、井上光晴には、『長編小説全集』こそあるものの、エッセイや短編、その他の断簡零墨の類まで集めた、本来の意味での『全集』は、存在しない模様である)

『 あとがき

私はなぜ小説をかくのか、というとりかえしのつかないような暗い考えがしじゅう私を襲ってくる。自分の卑怯さから抜けだすために小説をかくのだという思いがすぐ私にわくが、たちまちそれは、自分の卑怯さから脱けだそうとしてもがき苦しみながら、どうしようもない人間をえがくことで、私自身を二重に卑怯にしているのではないかという考えのためにうち砕かれる。

私は卑怯なのだ、いくらていさいのよいことばかり並べ、表面の姿勢だけをとりつくろってはいるが、一瞬たりといえども他人のことを考えたことはないのだ、という坑道の切羽を吹く饐えた風のような匂いがじじゅう私の咽喉をつきさす。少年のころ私は九州西端にある海底炭鉱に働いていたが、小便と糞とニンニクの匂いのまじった天井の低い坑木の下で、くらいつくような眼でみつめる徴用朝鮮人坑夫に、私はついに一片の弁当もわけてやらなかった。そのエゴイズムが、まだずうっと残っていてそれを脱けだすことができないから、仕方なく小説をかいてごまかすのだという考えがいつも激しく私の心をつきさす。

どうにもならならんじゃないか、ごまかさないで生きていく以外に手はないじゃないか、卑怯だ卑怯だと考える前に、実際に自分のそのエゴイズムを少しずつでもたたきつぶしていくようにすすめていけばいいじゃないか、という強い声が時折ふっと乗客のいない電車に座っているときなどに、どこからかきこえてくるが、しかし小説はその強い声をごまかすためにしか役立たないのではないかという疑いがすぐまたからみついていくのである。すると小説は本来真実をごまかすのではないか、自分のエゴイズムだけを防衛するものではないか、だから小説をかいてはいけないのだという理屈にならない考えが、ふたたびどうしようもなく私をとらえはじめて、それならショーロホフの『静かなドン』はどうだ、オストロフスキイはどうだ、などという少しとっぴな連想が私のきりきり舞いを吹き飛ばす。

しかしフォークナーの『響きと怒り』は何をまもっているか、エルマー・ライスの『街の風景』とテネシー・ウイリアムズの戯曲は何をまもっているか、という馬鹿げた理屈にならぬ対比が、「あらいやくし、あらいやくし」という車掌の声にまといつくようによみがえってくる。

真夜中の電車なのに、他に客はいないのに無駄じゃないかという思いと、誰もいないホームにひびくその車掌の声が、どこか暗いところで私の小説をとくねくねと結び合わされているようによみがえってくるのである。

一一という出口のないニヒリズムを何とかぶちこわし、たたかいぬいていきたいと私は考えているのだ。この小説集に収めた四つの作品はそういう意味で私がどうしても対決しなければならなかった最初の問題である。

『ガダルカナル戦詩集』は自分の中の戦争、『村沢窯の血』は自分の中の伝統と血。『弾丸村』は現実に占領されている自分の中の祖国。そして『杭木置場』は卑怯な自分の中のエゴイズム。もちろん公式的にテーマを割り切ることができぬが、夫々の問題をはっきり噛み合わせてとらえぬ限り、私は私の文学をうちたてることができない。その意味でこの四編の小説は、私が自分を抉りとるために私が出発しようとする第一の地点である。

未来社の西谷能雄氏、松本昌次氏に感謝する。

一九五九年三月十五日

井上光晴 』

(P212〜214、「あらいやくし」は、西武鉄道新宿線「新井薬師前駅」のこと)

この「あとがき」にも明らかなのは、著者である井上光晴の「自己韜晦」の、救い難いまでの根深さである。

『 私はなぜ小説をかくのか、というとりかえしのつかないような暗い考えがしじゅう私を襲ってくる。自分の卑怯さから抜けだすために小説をかくのだという思いがすぐ私にわくが、たちまちそれは、自分の卑怯さから脱けだそうとしてもがき苦しみながら、どうしようもない人間をえがくことで、私自身を二重に卑怯にしているのではないか』

と書いているが、まったくそのとおりだと、私も思う。

私は、この「あとがき」が付いていない「新版」のレビューにおいて、次のように書いていた。

『無論「わかっちゃいるけど、ヤメられない」というのが人間ではあるのだけれども、しかし、井上が、そうした「人間的な弱さ」を抱えながらも、それと真摯に向き合った作家だというのであれば、井上は単に「自己批判的な作品を書く」のではなく、「自己批判的な作品をアリバイにして、自身を正当化し続けた自分、という事実を書く」作家であるべきではなかったのか。

だが、井上光晴は、そこまでは、まったくしなかったし、しようともしなかった。』

井上が、この「あとがき」でやっているのも、まさに『単に「自己批判的な作品を書く」』ことであって、『自己批判的な作品をアリバイにして、自身を正当化し続けた自分、という事実を書く』というような、本物の「自己批判」ではない。

『少年のころ私は九州西端にある海底炭鉱に働いていたが、小便と糞とニンニクの匂いのまじった天井の低い坑木の下で、くらいつくような眼でみつめる徴用朝鮮人坑夫に、私はついに一片の弁当もわけてやらなかった。』という描写が、事実か否かは別にして、いかにもわかりやすい「お涙頂戴」のエピソード開陳して、ここでは読者の同情をひいている。

しかし、自分が「無責任な嘘つき」であるという事実的な問題と、「自分自身が貧しく苦しい時に、人を助けられなかった」という問題とでは、まったく「次元が異なる」ではないか。

後者は「致し方がないこと」だが、前者は「致し方がないこと」などではなく、自身で改めるべき「他害行為」なのである。

また、そんな「お涙頂戴」を語った後に、「結局、文学とは自己正当化ではないかと疑ってみたりする」といったことを思わせぶりに書き、他の有名作家を引き合いに出して、自身の「不作為」と「自己正当化」を正当化する。

しかし、これから作家として売り出そうとしていた時期の、若い井上光晴には、こうした「大仰な嘆き節のポーズ」も、「まあ見ててください。私は変わっていきますから」と「結果を先送りにできた」から、容易に口にすることもできた。

だが、「新版」が刊行された30数年後に、井上光晴の「嘘つき」ぶりや、無責任な「女たらし」ぶりが変わっていたのかと言えば、それはまったく変わっておらず、すでに井上の、骨がらみの「嘘つき光ちゃん」ぶりは、少なくとも周囲にとっては「周知の事実」となっていた。

一一だから、井上本人としては、この「初版」における「自身のだらしなさの自己告白」を薄めると同時に、「それでも、あえて自身のだらしなさを書くことにおいて、それと戦い、私は変わります」宣言にも等しい「あとがき」をも、隠したい、と考えたのではないだろうか。

つまり、井上本人としては、代表作である短編集『ガダルカナル戦詩集』が再刊されること自体は有難かったけれど、当時の「無責任な放言」まで、そのまま出されるのでは、すでに「全然変わっていない」という「結果」が出てしまっているので、「まずい」あるいは「みっともない」と考え、「作りごとの過去(嘘)」と「自己批判」性の強い「弾丸村」と「杭木置場」の2篇を、そうした性格が相対的に薄く、いかにも「フィクション」色の強い2篇と差し替え、それを口実として、いまさら出したくもない、すでに「反故となってひさしい証文」としての「あとがき」を、引っ込めたかった、ということなのではないだろうか。

それ以外に、この「差し替え」を、説得的に説明できる理由など、あるだろうか?

あるのなら、是非お聞かせ願いたいところである。

(2023年4月5日)

○ ○ ○

○ ○ ○