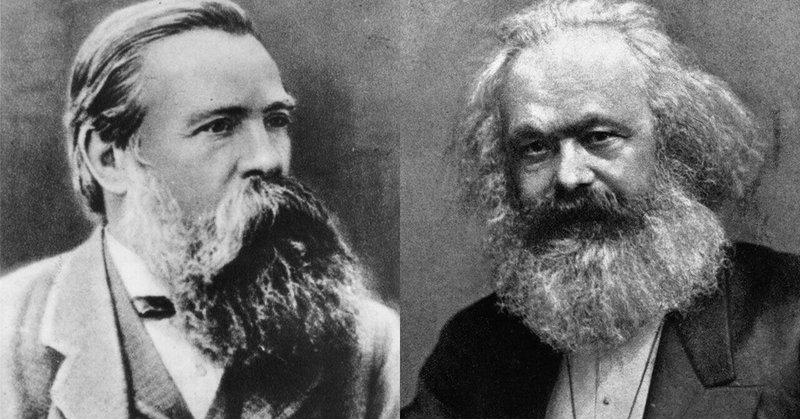

マルクス、 エンゲルス 『共産党宣言・ 共産主義の諸原理』 : 〈理想〉のための 不可避な格闘

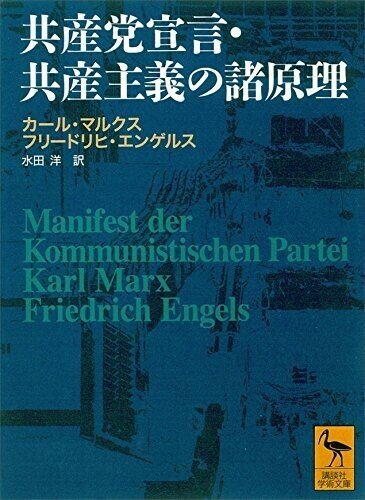

書評:マルクス、エンゲルス『共産党宣言・共産主義の諸原理』(講談社学術文庫)

なぜ、「共産主義革命」は「必然」だとされながら、現実にはそれが、理論どおりにいかなかったのか?

この、当然の問いに対しては、「理論が完璧ではなかったから」という答しかない。

なぜなら「完璧な理論」というものは「例外」を認めないからだ。そこでは、失敗ということはあり得ず、失敗という事態が出来したからには、その理論が、全部とは言わないまでも、どこかで間違っていたということであり、つまり「不完全」であった、ということにしかならないのである。

しかしながら、私はそれをして、マルクスやエンゲルスの思想を、あるいは共産主義を、全面的に否定するわけではない。なぜなら「人間の考えることに、完全完璧など、もとよりあり得ない」のは、理の当然だからである。

そして、「社会的弱者への愛」に発する「(革命的な)社会改革」を目指した彼らの思想が、その動機においては崇高であり、文句なく素晴らしいもので、さらには、それまでの社会構造の問題点を根本的に批判し、大胆な「対案」を示し得たというのは、まさに「偉業」と呼んで差し支えのないものであろう。したがって、結果的に失敗したからと言って、全面的に「無価値」だなどという批判の方こそ、党派性による、為にする難癖でしかないと、私はそう考えるのである。

だから、私たち、共産主義者でもなければ、マルクスやエンゲルスの信者でもない者は、彼らの知的貢献から最大限に学び、その問題点を一歩でも克服して、彼らが夢見た「理想」に近づく努力をすべきであろう。それこそが、本当の意味での、彼らの「遺志を継ぐ」ということなのではないだろうか。

先行のレビュアーである「Amazon カスタマー」氏も、そのレビュー(「現代社会思想」宣言の書)の中で、マルクスとエンゲルスの社会的洞察のすばらしさと、その貢献を最大限に評価しつつ、次のように、その問題点を鋭く指摘している。

『一方、しかし、「資本論第1巻」の読後にも感じた、相通じる「極端さ」「狭窄さ」がなくもない。主張や分析はいちいち尤もにも思えるが、しかし、人間社会とはやっぱり彼らの主張に尽きるものではない「幅」があると思う。様々な改革で、本書の述べる状態が恒久的でないことは判明しているし、管理権の威力を無視した、共産主義の優位性についての主張はあまりにナイーヴで危なっかしい。家族性の廃止を殊更に主張する点も、明らかに病的な傾斜としか言いようがない。』

要は、その語り口が、「絶対的な(宗教的)教義」を語る「教祖」的なものでありすぎるのだ。あまりにも「自己絶対化」しすぎており、自分たちが「誤る可能性」を、まるで認めてもいないかのような語り口であり、そこに本質的な難点であり弱点の存在が見て取れる。

彼らも含め「すべての人間は、人間である以上(神ではない以上)、誤りに開かれた存在」だ。だから、こうした「(自己盲信的な)断言」は危うい。しかしまた、これは「強大な敵」と戦う者には、心理的に避け得ない「自己激励」の部分があったのかも知れないと、私は同情的に考えてもいる。

ともあれ、彼らのそうした「誤り」の具体例を、次に挙げてみよう。

『諸階級の存在は、分業から生じるのであり、分業は、そのこれまでの様式においては、まったく消滅する。なぜなら、工業的および農耕的生産を、いまのべた高さにひきあげるには、機械的及び化学的な補助手段だけでは、十分ではないのであって、この補助手段を運動させる人間の諸能力もまた、それに対応する程度に発展していなければならないからである。大工業にまきこまれたとき、前世紀の農民と工場制手工業労働者が、その生活様式全体をかえ、まったくべつの人間となったのとちょうど同様に、社会全体による生産の共同経営と、その結果としておこる生産のあたらしい発展は、まったくべつの人間を要求し、また生みだすであろう。各人がひとつだけの生産部門に従事し、それにしばりつけられ、それによって搾取されている、今日の人間、また各人がその諸素質のうちのただひとつを、他のすべての素質を犠牲にして発展させ、生産全体のただひとつの部門、あるいは、一部門のうちのさらにただひとつの部門しか知らない、今日の人間のような人間によっては、生産の共同経営はおこりえない。すでに現在の工業でさえ、こういう人間を必要とすることが、ますます少なくなっているのである。社会によって、共同的かつ計画的に経営される工業は、諸素質があらゆる方面へ発展した、生産の全体系をみわたせる状態にある人間を、完全に前提する。現在すでに機械によってほりくずされている分業、すなわち、ある人間を農民に、第二の人を靴屋に、第三の人を工場労働者に、第四の人を株式投機人にするという分業は、こうしてまったく消滅するであろう。教育はわかい人びとに、生産の全体系を急速に修了させることができるだろう。それはかれらを、社会の必要あるいはかれら自身の性向がもとめるに応じて、ひとつの生産部門から他の生産部門へつぎつぎに移行するような、立場におくであろう。こうしてそれらはかれらから、現在の分業が各個人におしつけている、一面的な性格をとりさるであろう。こういうやりかたで、共産主義的に組織された社会はその構成員に、かれらのあらゆる方面へ発展した素質を、あらゆる方面で活動させる機会をあたえるであろう。そしてそれとともに、必然的に、さまざまな階級もまたきえうせる。したがって、共産主義的に組織された社会は、一方では、階級の存続と両立しないし、他方では、この社会の樹立自体が、この階級差別を廃棄する手段をあたえるのである。』(P160〜162、「共産主義の諸原理」より)

長々と引用したが、この部分には、比較的わかりやすいかたちで、マルクスとエンゲルスの主張した共産主義の「魅力と弱点」が表れているのではないだろうか。

簡単に解説すれば、ここで語られているのは、現代の日本においてもそうであるように「分業によるマニュアル労働、限られた範囲の仕事を決められたとおりにやるだけの機械的分業労働において、労働者は自律・自立性を失って、交換可能なパーツ的存在に堕してしまう。そして、そのことにより、人間の尊厳に反する階級と階級差別が固定化されてしまう。だからこそ、労働者が尊厳を持って生きられる社会にするためには、(生産されたものの平等な分配を前提とした上で、過剰な生産性優先の)分業を、廃止しなければならない。そして、そのためには、誰もが社会全体を見回して、その必要性に応じた仕事ができるようにしなければならず、そのような教育がなされなければならない。それには、固定的な分業を廃止するための、現に職務交換の可能な制度づくりが必要であり、そうすれば社会は平等なものとなるわけだが、それを実現するものこそ共産主義なのである」といったようなことである。

前述のとおり、「分業」の問題は、それが先鋭化されてしまった今こそ、なおいっそうアクチュアルな問題とさえ言えるだろう。要は、私たちの多くは「つぶしの効かない労働者」となっているので、建て前としては「雇用者と労働者の間の、対等な雇用契約」ということになっていても、実際には、労働者は圧倒的に不利な立場に立たされている。私たちは、そう簡単に転職などできないから、その「慣れ親しんだ仕事」が大切なのだが、雇用者にとっては、その職務に当たらせるのは、その労働者である必要はなく、替えはいくらでもいるのである。したがって両者は、とうてい対等な関係にはなり得ない。

このような「階級差別」を生む元凶としての固定的な「分業」は廃止されなければならず、労働者の方もそうした(「馬鹿の一つ覚え」で良いといった)立場にあぐらをかくことなく、社会全体を見て、すべての人のためになる、「社会のために必要な労働」を、皆で分かち合って引き受けられるようにならなければならない。

当然「自分はこれが好きだから、これだけやっていたい」という訳にはいかない。なぜなら、それでは、やりたい仕事とやりたくない仕事に偏りが生じて、公平であるべき社会が回らなくなるからである。公平な共産社会というのは、個々人が、それ(社会)を担おうという社会的な意志なしには、成立しないのである。

しかしながら「人間とは、そこまで立派な生き物ではない」というのが、否定できない現実なのだ。

人間誰しも好きなことをしたいし、社会のための「自己犠牲」にも限度がある。また、個性や才能といった生物学的差異は、現に存在しており、それを平等性のゆえに無視しての一律的な扱いでは、自ずと無理が生ずる。

一一そんな現実を無視黙殺したところから、「共産主義社会の理想」は、その理想に反して「強制的で抑圧的な政治体制」にならざるを得なかったのである。

だから、私たちが考えなければならないのは、「平等な(共産主義的)社会」という「理想」は保ちつつ、しかし「人間とは、(基本的に)自堕落な生き物である」という「現実」を踏まえて、その「調停的バランス」を模索しなければならない、ということになる。

無論、これは容易なことではない。

だからこそ、「われわれは、その調停的バランスを取ろうとしてきたのだ」と主張する「(福祉的)社会主義者」が数多く存在し、その中には、そうした「現実主義」という建て前のかげで、「平等な社会」という「理想」をなし崩しにしようとするような輩も、現に少なからず存在したのである。

しかしまたそれは、「善人もいれば、悪人もいる。利他的な者もいれば、利己的な者もいる。能力のある者もいれば、能力のない者もいる」という「人間の現実」(しかも、すべてが一個人の中にも内蔵されているという現実、敵対者は自分の中にもいるという現実)においては、とうてい避け得ないものだったのだとも言えよう。

だからこそ、私たちは、そうした「人間の個別性(多様性)」というものを「(原理的に)抹殺し得ないもの」と認めた上で、そういう「異なった人たち」の存在を、前提的組み込んだ「より平等な世界」を模索しなければならないであろう。

そしてそこには、たぶん「固定的な正解」は無い。あるのは、理想を目指しつつも、常に惹起される目前の諸問題への状況的対応という「難題」なのではないだろうか。

これはすでに「共産主義」と呼べるものではないかも知れない。だが、それでも私たちは、「共産党宣言」などに示されたマルクスとエンゲルスの「理想と情熱」を忘れてはならないし、それは、いつでも参照されるべき「原点」とすべきなのではないか。

本書もそうだが、彼らの文章は、私のような素人が読んで、すっと理解できるほど平易なものではないけれど、それでも学ぶ気さえあれば、その一節からでも、「人間のあるべき姿」への指針を得ることは可能である。

「理解すること」「知っていること」が、マルクスとエンゲルスの求めたものでないことを、私たちは彼らの文章から、まず学ぶべきであり、すべてはそこからなのだ。

初出:2021年1月14日「Amazonレビュー」

(2021年10月15日、管理者により削除)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○