『藤子・F・不二雄SF短編コンプリート・ワークス 10 征地球論』 : 子供に向き合い続けた巨匠の「夢と憂いと葛藤」

書評:『藤子・F・不二雄SF短編コンプリート・ワークス 10 征地球論』(小学館)

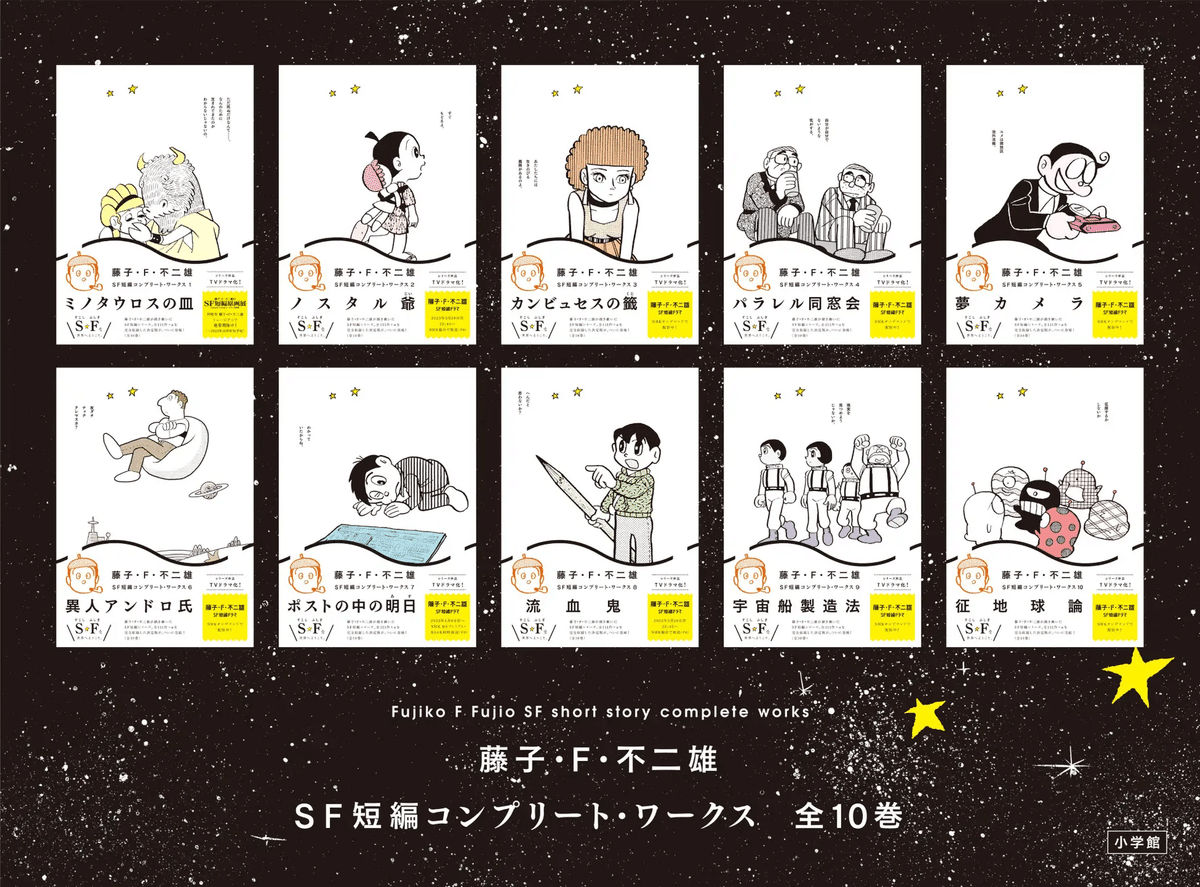

「藤子・F・不二雄 SF短編コンプリート・ワークス」第10巻は、第7〜10巻の「少年SF短編」シリーズ最終巻であり、本叢書の最終巻でもある。

収録作品は、1979年から1981年までの『マンガ少年』誌掲載作品を中心に、『別冊コロコロコミック』『スターログ』誌などに発表された作品や、それに関連する作品。また、10年ほど遡った時期の『少女コミック』『こどもの光』誌に発表された作品なども収められている。最後のものは、単行本未収録作品といった性格のものだろう。

本巻の特徴としては、『マンガ少年』誌掲載の作品が中心となっているせいか、全体に力の入ったものが多い点だ。

収録作品は、次のとおり。

(1)「創世日記」(1979年)

(2)「四畳半SL旅行」(1979年)

(3)「かわい子くん」(1980年)

(4)「街がいた!!」(1980年)

(5)「征地球論」(1980年)

(6)「ニューイヤー星調査行」(1981年)

(7)「宇宙からのオトシダマ」(1983年)

(8)「絶滅の島(雑誌掲載版)」(1980年)

(9)「絶滅の島(単行本版)」(1985年)

(10)「スーパーさん」(1968年)

(11)「ぼくのロボット」(1970年)

そして、巻末エッセイとして「意外性を含んだ「まんが」が出発点!」が収録されている。

前記のとおり、(1〜6)は『マンガ少年』誌掲載作品で、「おっ」と思うほど力が入っている。学術理論をネタにして、それにひとひねりを加えた作品が中心で、お話の展開上、学術理論の要約説明がなされるため、セリフの文字数が多い。「子供向け」の「少年SF短編」シリーズの一冊としては、少々難度が高いのではとも思えるが、それだけ「力が入っていた」ということだろう。

そして、思うにこれは、『マンガ少年』という雑誌が、手塚治虫を筆頭に、当時の人気作家を結集して作られたものであったため、「他の作家に負けられない」「この雑誌では手が抜けない」といった意識が藤子にあった、ということなのではないだろうか。

『手塚治虫が『火の鳥』を掲載する雑誌を欲していたことを受けて、朝日ソノラマとしては初の漫画雑誌として企画され、誌名も手塚の意向で『マンガ少年』として1976年8月6日発売の9月号で創刊。学童社の『漫画少年』や虫プロ商事の『COM』の影響が多々見られ、トキワ荘系やCOM出身の漫画家が多数活躍した。創刊号には『火の鳥 望郷編』連載の他、石森章太郎、松本零士、ジョージ秋山、藤子不二雄、石川賢、吾妻ひでお、ますむらひろし、みなもと太郎らが執筆。時代的にSFがブームであり、多くのSF漫画が発表されている。また、アニメブームの最中、関連記事も多数掲載されている。』

(Wikipedia「マンガ少年」)

(8)の「絶滅の島」は、『アメリカの月刊SF映画雑誌』(Wiki)の『日本語版スターログ』掲載のため、「SF映画マニア」向けの、実験マンガ的な趣向が凝らされた作品となっている。だが、これも「子供むけ」としては、やや難解の気味があるので、単行分収録時に大幅加筆をして、通常のマンガ形式に描きなおしたのが(9)である。

順序が後先になったが、(7)の「宇宙からのオトシダマ」は、本巻では例外的に、藤子らしい、肩の力の抜けたオーソドックスな「少年向け」作品となっている。

また、最後に収録の2作は、「少年向け」と言うよりも「児童向け」という印象の強い作品だ。

以上、大雑把な見取り図を示した上で、個々の作品について論じていきたい。

○ ○ ○

(1)の「創世日記」は、言うなれば「フェッセンデンの宇宙」(エドモンド・ハミルトン)もの。人間の掌サイズの「ミニチュア宇宙」が登場して、主人公の少年が、その「ミニチュア宇宙」の「創造神」の立場に置かれることになる。

宇宙人だか未来人だかよくわからない、外国人風の謎の男から強引に「観察日記を書いてくれ」と、まるで灰皿のような円盤型ケース入りの「ミニチュア宇宙」を託され、本気にせずに預かったところ、これが本物であった。ケースの中で、星間物質が凝集して星が生まれ、地球になり、生命が生まれという過程を観察することになった主人公だが、息子が「おかしなオモチャに凝っている」と、親がこの「ミニチュア宇宙」を、どこかに捨ててしまう。そのことを件の謎の男に報告すると「それは大変なことになった。あそこで生成されていた宇宙こそが、この宇宙なのだ。あれが順調に育たなければ、君たちのこの世界も消滅してしまう」と、いまいちよくわからない説明で脅される。結果的には「ミニチュア宇宙」を見つけてことなきを得、彼は「この世界の創世神」になるという、そんなお話だ。

さて、ここまでなら、一種の「キリスト教的創造論のパロディ」ということになるだろう。主人公の少年は、最後は「ミニチュア宇宙」の「神」の立場に立ったものの、自分自身の日常は変わらず平凡なまま。ただ、時々「ミニチュア宇宙の人間」の「神に祈る声が聞こえる」のだけれど、面倒なので、それにはたまに適当な返事をしている、といった主人公の語りで終わるところが興味深かった。

本作は、作中で「謎の男」が語るとおり、「人間のような複雑な高等生物が、偶然に生まれる可能性なんてない。そもそも、生命誕生の確率自体が、極めて奇跡的なものなのだ」と、つまり、生命の誕生には「創造者(クリエイター)の意志が働いている」というキリスト教における「創造論」とそっくりな世界観の語られる作品なのだが、もちろん、作者自身がそんな世界観に与しているわけではない。

というのも、「神」の位置にある主人公は、宇宙を「遊び半分に作った」のであり、その小宇宙の全生命に、特別な「愛」を持っているわけでも、責任を持ってくれているのでもない、という事実を描いているからだ。

つまり、百歩譲って「創世神」的なものがいたとしても、それが「人間に都合の良いような神」である保証など、どこにもない(※ 例えば、キリスト教の異端であるグノーシス主義の考える創世神デミウルゴスは邪神である)という、その根本で「キリスト教の神信仰」の世界観を否定するような描写を付け加えているのである。

(2)の「四畳半SL旅行」は、藤子の「ミニチュア趣味」の横溢した作品で、主人公の過剰なまでのオタクぶりを示すためとはいえ、鉄道模型の専門的な蘊蓄が、主人公の口を通して滔々と語られる。

そんな主人公が最後は「ミニチュアの世界へ入ってしまう」と言うか、正確には「ミニチュアの世界と現実の世界が重なって地続きになってしまう」というのは、(1)の「創世日記」とも同様の発想のもので、藤子作品の一つのパターンだから新しさはないものの、「好きなものについて描いている」という情熱の伝わってくる、好感の持てる作品だ。

(3)の「かわい子くん」は、片思いに悩んでいる「不細工な男子大学生」の住むおんぼろアパートに、外国帰りの変わり者の女性が入居してくるところから始まる。この女性、SFマニアで、しかも、思ってことを遠慮なく口にする、およそ「女らしくない女性」なのだが、この女性が、モテない主人公の片思いに同情してなんとかしてやろうとした結果、外国仕込みのおかしな惚れ薬を持ち出し、最後は、それを誤用したために、二人がくっつくというハッピーエンド。

本来の目的からはズレてしまったけれど、ひとまずお互いが好き合っているのならそれでいいじゃないのという「結果オーライ」の結末なのだが、本当にこれでいいのだろうか? 藤子の作品には、時々こうした「結果オーライ」が見られるのだが、これはSFマニアらしい、一種の「ニヒリズム」なのかもしれない。

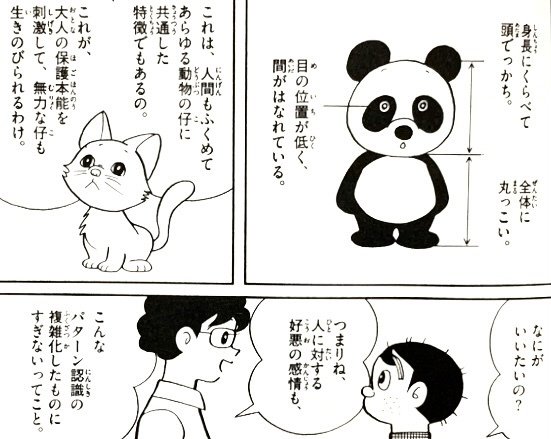

なお、この作品では「なぜ人は、人間だけではなく、他の動物の子供をも可愛いと感じるのか」といった「動物心理学」的な蘊蓄が語られている。

(4)の「街がいた!!」は、街自体が一つの生物となって自意識を持ってしまうというお話。したがって、その街に中に入ってしまった人間は「異物」として排除されてしまうのだ。

街自体が巨大生物化して、意思を持ち移動までするようになるというビジョンは、壮大でユニークだ。

内部の人間を排除する免疫システムによる主人公たちの危機と活劇というのは、映画『ミクロの決死圏』(リチャード・フライシャー監督・1966年)の影響だろう。

(5)の「征地球論」は、地球を征服するか否かで議論をしている異星人のお話。もちろん、タイトルは「征韓論」のもじり。

大雑把にいうと「地球人は、いずれ脅威になるだろうから、今のうちに攻め滅ぼして、星をぶんどってしまえ」という強硬派と、「地球人類は、そのうち自滅するだろうから、膨大な費用をかけてまで攻め込む必要などない」という静観派による議論だ。この議論の中で、人類の可能性と限界という本質問題がユーモラスに語られる、「人類論」的な作品だと言えよう。

なお、結末は「継続審議として、3日ほど様子を見よう」ということで、検討委員会は散会となるのだが、彼らの星の「3日」は地球での「1000年」にあたるのだそうだから、たしかに3日後には、人類自身の手で決着のついている公算が高いと、今ならそう言えるだろう。その意味で本作は、予言的でもあれば、皮肉な作品ともなっている。

(6)は、「ニューイヤー星調査行」は、一種の「ファーストコンタクトもの」。ただし出会うのは、かつて現地惑星に取り残された地球人の末裔であり、文化的に退行した人たちである。したがって、「自動翻訳機」などの進んだ科学技術によって、おおむね意思疎通は可能なのだが、文化的な齟齬の生じたために…。一一というお話。オチの「小ネタ」感は否めないものの、感じの良い作品ではある。

(7)の「宇宙からのオトシダマ」は、本巻収録作品では、最も素直な「少年SF」である。空から落ちてきた善意の宇宙人を、宇宙に帰してやるというお話。

私はすぐに、今井哲也の『ぼくらのよあけ』(2011年)を思い出したのだが、もしかすると今井は、幼い頃に本作を読んで、影響を受けたのかもしれない。自覚があったか否かは別にして。

(8)の「絶滅の島(雑誌掲載版)」は、前述のとおり『日本語版スターログ』掲載作品のため、「SF映画マニア」向けの実験マンガ的な趣向が凝らされた作品となっている。

グロテスクな宇宙人による、いささか過激な人類惨殺シーンが描かれるのだが、「視点を変えてみれば」というオチのどんでん返しが効いた、皮肉な「大人向け」向けの作品。

(9)の「絶滅の島(単行本版)」は、(8)を「ストーリー漫画」に描き換えた作品で、子供が読んでも、その「批評的な意図」が伝わるよう、懇切丁寧な物語になっている。

(10)の「スーパーさん」は「1968年」発表の、ぐっと古い作品。この作品の特徴は、主人公の女の子、スーパーマンになってしまった「スーパーさん」の顔が、藤子自身の『忍者ハットリくん』を思わせる一方で、石ノ森章太郎の初期作品である『さるとびエッちゃん』をも思わせるところ。そして最後は、なぜか「スーパーさん」が出っ歯になり、赤塚不二夫の「イヤミ」そっくりの顔になって、「シェー」までしてしまう。

このあたりはたぶん、この当時はまだ「トキワ荘」の仲間の間で、同人的なノリがあったということなのであろう。

(11)の「ぼくのロボット」も、「1970年」の古い作品。ロボットのおもちゃが欲しくて仕方のない主人公の少年が、たまたま拾ったロボットは、少年が期待するような、カッコ良さはなかったものの、徐々に仲良しになる。そして最後は、落とし主である宇宙人の少年がUFOに乗って、ロボットを迎えにきて、お別れするという「幼児向けマンガ」の、ある種「定番」的な、教育的なマンガだ。

「人を見かけで判断してはいけない」というのが主たるメッセージなのだろうが、他にも「物を大切にしなければいけない」とか「生物であれ非生物であれ、縁のできたものには愛情を持って接するべきだ」といったことが語られていると読むべきだろう。

巻末収録のエッセイ「意外性を含んだ「まんが」が出発点!」は、藤子の短編SFは「意外性を含んだワンアイデアの作品であり、SFマニアである自分の趣味的な部分が強く出ている」とする、自己分析的な内容である。

なお、エッセイの最後で、こうした「ワンアイデアの短編SF」ばかりではなく、いずれ手塚治虫の『火の鳥』のような「長編SFロマン」が描きたい、という「夢」を語っているところが興味深い。藤子はこのエッセイを、

『 しかし、今の段階では、それは一つの夢として、もっと将来のことにしまっておきたいと思っています。』(P325)

と締めくくっているが、この夢は果たされたのであろうか?

藤子・F・不二雄の熱心なファンではないので、私にはそのあたりが詳らかではないのだが、管見の限りでは、藤子には「長編ロマン」と呼ぶべきような作品は、結局、無かったらのではないかと思う。そしてこれはやはり、藤子が基本的には「アイデア」を核にした作品を描く、短編向きの作家だったからではないか。長編ロマンを描く機会が与えられなかったということもあろうが、やはり、夢は夢として、本質的に向いていなかったのではないかと、私には思える。

なお、本巻を持って、このたび新たに刊行された『藤子・F・不二雄SF短編コンプリート・ワークス』全10巻の紹介もおしまいとなるので、総論的なことを少し書いておこう。

私はこれまで、藤子・F・不二雄の作品については、基本的に「アニメ」で接してきただけで、漫画はほとんど読んでいない。私には「アニメで視た作品の原作漫画は読まない」というところがあって、それは、藤子・F・不二雄の『オバケのQ太郎』『パーマン』『ドラえもん』はもとより、手塚治虫の『鉄腕アトム』などもそうで、石ノ森章太郎の『サイボーグ009』、永井豪の『デビルマン』、ちばてつや・高森朝雄の『あしたのジョー』、川崎のぼる・梶原一騎の『巨人の星』などなどでも、すべて同じことだ。

だから、藤子不二雄Aの『魔太郎がくる!!』や『プロゴルファー猿』などは、アニメよりも先に原作漫画を読んでいたりするのだが、要は、藤子・F・不二雄の漫画は、これまでほとんど読んだことがなかったし、まして「非シリーズもの」などは、どんな作品があるのか、まったく知らなかった。

そんなわけで今回は、本叢書の刊行を好機ととらえて読んでみたわけだが、それで気づいたのは、藤子・F・不二雄にもあった「大人としての憂いや葛藤」である。

「子供向け」に「楽しくて健全な漫画」を描いていたという印象の強い藤子・F・不二雄だが、彼も「人間」であり、人並みの「屈折した思い」を抱えながら、そうした作品を描いていたというのが、とてもよく分かった。

言い換えれば、藤子・F・不二雄を、初めて「一人の人間」として感じることができた、ということである。

(2023年12月21日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

・

○ ○ ○

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

○ ○ ○

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

○ ○ ○

・

・

・

・

・

・

・

・

・