『藤子・F・不二雄 SF短編コンプリート・ワークス5 夢カメラ』 : 現実には終わりはない

書評:『藤子・F・不二雄 SF短編コンプリート・ワークス5 夢カメラ』(小学館)

「藤子・F・不二雄 SF短編コンプリート・ワークス」第5巻は、第1〜6巻の「SF・異色短編」シリーズの5冊目にあたり、1981年から1983年に描かれた、『ビックコミック』『漫画アクション増刊スーパーフィクション』『マンガ奇想天外』といった青年漫画誌やSF専門誌に発表された作品を収録している。内容的には「大人向け」である。

収録作品は、次のとおり。

(1)「タイムカメラ」

(2)「ミニチュア製造カメラ」

(3)「値ぶみカメラ」

(4)「同録スチール」

(5)「夢カメラ」

(6)「コラージュ・カメラ」

(7)「懐古の客」

(8)「四海鏡」

(9)「丑の刻禍冥羅」

(10)「白亜荘二泊三日」

(11)「福来たる」

(12)「求む! 求める人」

(13)「ある日……」

そして、巻末付録として、企画もののイラスト「タイムマシン大図解」(1983年『チーズ』誌所掲)と、エッセイ「ぼくとカメラ」(1973年、写真集『小学生カメラ日記』所掲)が収録されている。

本巻の特徴は、収録作の過半を占める(1〜9)が、『ビックコミック』誌に連載された、「未来のカメラ」をテーマにしたシリーズ短編であることだろう。巻末エッセイも、それに合わせて収録されたものである。

なお、それ以外は、いつもどおりの単発の短編である。

(1〜9)については、まとめて紹介しよう。

このシリーズ作品は、後半の作品でわかることだが、未来から観光に来ていたカメラセールスマンの男が、うっかり「現代」に取り残されてしまい、現代で生きるべく、旅先にも持ちこんでいた「未来のカメラ」を現代人に売って、それでひと騒動がある、というパターンの物語である。

したがって、不思議な道具を求める方が先か提供する方が先かの違いはあれ、基本的には『ドラえもん』と同じ「道具ものSF」だと言えるだろう。

最初の(1)「タイムカメラ」 を読んで印象的だったのは、大人向けにしては、やけにスッキリとしたハッピーエンドの作品だ、という点である。

(1)を読んだ際は、まだ「連作もの」だとは気づいていなかったのだが、次の(2)「ミニチュア製造カメラ」を読んで、そのことに気づいた。この(2)もまた、スッキリした印象の「ハッピーエンドもの」であった。

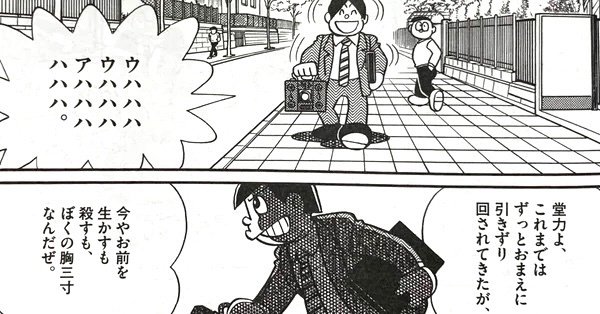

こうした印象は、(3)「値ぶみカメラ」、(4)「同録スチール」までは、まったく変わらなかったのだが、次の(5)「夢カメラ」 から、風向きが変わり始めていく。つまり「大人の苦い認識」が漂い出すのだ。

(5)の「夢カメラ」 は、文字どおり「夢」を写真化(画像化)するカメラで、その人がどんな夢を見ていたのかが一目瞭然となる。となると、当然のことながら、色々と不都合なことも出てきて、トラブルの元となる。なにしろ夢というのは、「理性」や「倫理観」によるコントロールが利かないので、およそ人様にはお見せできないような夢をみるような場合も、決して珍しくはないからだ。

しかし、そういう「お下劣な夢」の方が、ある意味では楽しい場合も少なくない。なにしろ現実には実行不可能な夢なのだから、夢の中でだけ得られる「快楽」や「解放」というのは、決して悪いものではない。

本連作に登場する「未来からのカメラセールスマン」氏も、本編主人公の中年男性に、次のように語る。

『いいわけしたってだめ!

あんたはたしかに、

まじめ人間だけど、

潜在意識は

これまた別物なんだから。

がっくりしなさんな。

夢は開放区、治外法権。

カタルシスの世界です。

人間だもの。』(P103)

結局、この男性は、このカメラで彼の夢を覗いてしまい、腹を立てた奥さんとの関係を、このカメラを利用して修復するのだか、それに止まらず、この高額のカメラを購入したオプションとして付いてきた「筋書きどおりの夢をみる薬」によって、夢の中でだけは奥さんに縛られることなく、好きな夢を楽しめるようになる、という一種の「パッピーエンド」となっている。

しかし、この「ハッピーエンド」には、(1〜4)のような素朴なハッピーエンドではなく、「大人の苦さ」あるいは「後ろめたさ」が漂っている。

というのも、カメラセールスマンの言うとおり、たしかに『夢は開放区、治外法権』なのだが、それは「「理性」や「倫理観」によるコントロールが利かない」という大前提があってのことだからで、夢がコントロール可能となり、そこで奥さんを蔑ろにするというのは、やはり「精神的な裏切り」に他ならないからである。

したがって、この物語の「ハッピーエンド」も、あまり感じが良くないのだ。

続く(6)の「コラージュ・カメラ」は、文字どおり、バラバラに撮影した写真を、好きなように編集して1枚の合成写真に仕上げることのできるカメラである。しかも、合成の跡がまったく残らないのだ。一一しかし、お気づきのとおり、これはすでに「現実」によって追い越されたアイデアである。つまり、素朴な「合成写真」ではなく、画像生成AIを使った「フェイク画像」だ。

主人公の新聞記者は、このカメラを使い、どうしても証拠をつかませない汚職政治家を脅迫してその罪を自供させることで、言うなれば「社会正義」を実現する。したがって、これも一種の「ハッピーエンド」ではあるのだが、今の私たちは、このお話を素直に楽しむことはできないだろう。

と言うのも、「フェイク画像」の技術というのは、良いことに使われるよりも、むしろ悪用される可能性の方が高いと考えてしまうからだ。例えば、あなたが素っ裸で、雑踏の中を歩いている画像や動画が作られ、拡散されたとしたらどうだろう。当然、もっと酷いことだって、今や簡単にできてしまう現実があるのだ。

本作の場合は、たまたまコラージュ・カメラを手にしたのが、「正義の人」だったから良かったようなものの、この人だって、このカメラをいつまでも「善用」し続けるという保証はない。物語は、一段落して、その先はないからいいけれども、現実の方は、ずっと続いていくのである。

だから、この物語の「正義のためなら、証拠の捏造もやむなし」というのは、決してスッキリした「ハッピーエンド」にはなっていないのである。

(7)の「懐古の客」も、カメラセールスマンが、カメラの代金を踏み倒される話で、あまり良い印象のラストではない。

(8)「四海鏡」は、「車椅子の少年」の夢を叶える良い話にはなっているが、そこまでに登場するのは「金に汚い大人たち」であり、むしろそちらの方にリアルさがあって、やはり全体としては「苦い」ものが残る。

シリーズ完結編となる(9)の「丑の刻禍冥羅」は、そのタイトルからもわかるとおり、「呪いのカメラ」にまつわる話で、決して楽しい話ではない。

このように見てくると、当初は「楽しい道具ものSF」として始めたはずのシリーズが、徐々に「現実の苦さ」に侵食されていくという経過が、手に取るようにわかる。

たぶんこれは、作者が当初からこのようなシリーズ展開を意図していたというわけではなく、作者の天才を持ってしても、嫌な現実へと傾いていく展開を、コントロールしきれなかった、ということなのではないだろうか。それは、かの藤子・F・不二雄と言えども、苦い現実の世界に生きていたからであろう。

(10)の「白亜荘二泊三日」は、タイムマシンもの。タイムマシンを使った結果、知らないうちに「人類発生」の種を撒いていたという、わりとよくあるパターンの作品である。藤子が、好きな恐竜を、描きたかったから描いたんじゃないか、という印象の強い作品である。

(11)の「福来たる」は、百年の眠りから目醒めて、現代に現れた「福の神」を描いている。「福の神」は、百年前なら大喜びされたものが、現代では容易に手に入る状態になっていることに落胆して、自分の仕事は無くなったのではないかと考える。だが、現代で知り合ったサラリーマンの男は、人間の欲望というのはキリのないものだから、本当の満足を得ることができている人などいないと言い、自分はそんな満足を得たいと「福の神」に訴える。

ところが、昔の社会を知る「福の神」は、そんな願いが贅沢きわまりないものと感じて、その男を、百年前の人間の貧しさを体験させ、そのあと現代に戻せば、現代のありがたみや贅沢さがわかるはずだと考えて、それを実行する。

だが、「福の神」は、最後に次のように付け加える。

『 だが………、それ(※ そのありがたみ)も、いつまで続くことか。』(P240)

そのとおりだろう。たしかに最低限のものは必要なのだが、それ以上は、いくら豊かになろうと便利になろうと、それで人間は幸せになれるわけではない。なぜならば、人間はどのような快楽にも「馴れてしまう」からだ。

「客観的事実(豊かさ)」と「主観(充実感=快感)」とは、基本的に別物なのだということを、この「福の神」は、あまりよく分かっていないということなのだが、そうした「人間の業」を認めきれないというところは、作者自身にも多少はあるのではないだろうか。

(12)の「求む! 求める人」は、自分でチャンスを掴み取りにいく意欲に欠ける善人の主人公が、「求めている人」を感知する未来のメカを手にして、幸せを掴むという話。

でも、これだけでは、道具に頼り切って自立のできない「のび太」と、まったく同じなのではないだろうか。

(13)の「ある日……」、8ミリ映画サークルのお話。映画というのは、基本的に創作なのだから、それなりに構成や仕掛けをするものなのだが、あるメンバーの作品は、ただ、日常の断片を無造作に繋いだだけものであり、しかも最後はいきなりプツンと終わってしまう。他のメンバーが、なんだこれはとバカにするが、作者は「これこそがリアリズムなのだ」と熱弁していると、世界がプツンと終わってしまうという、「メタフィクション」的な仕掛けの作品。

よく出来ているとは思うものの、「なるほど」と納得する域に止まって、マンガとして「面白い」域には達していないと、私は評価した。このアイデアをもう少しうまく使えなかったのかという気持ちもあるが、これも作者の映像愛が選ばしめた舞台設定なのであろう。

以上、本巻の特徴としては、「写真」や「8ミリ映画」といった「映像」に対する、作者の偏愛ぶりがよく窺えた点であろう。

では、その「偏愛」がどのような感情に由来するのかといえば、それはたぶん、それが「世界の複製」であり「世界の模型化」であって、それによる「世界の対象化」であり「(時間と空間を超越して)世界を一望のもとに俯瞰する、神の視点に立つ(立ってみたい)」といった感情に由来するものなのではないだろうか。

(2023年11月13日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

○ ○ ○

・

・

・

・

・

・

・

・

○ ○ ○

・

・

・

・

・

・