#読書

「アマゾン」の「あとで買う」機能がとても便利な話

▼新刊本を買う時、アマゾンの「あとで買う」機能はとても便利だ。「あとで買う」の一覧が、たとえ100冊を超えても、筆者のデスクトップで閲覧すると、1列に8冊の表紙が並び、次々と眺めることができて、とても一覧性が高い。

▼アマゾンの「この商品を見た後に買っているのは?」機能なども、思いもよらない本が出てきて、面白い。それらのなかで、気になったものを「カート」に入れて、「あとで買う」ボタンを押せば、あ

終戦記念日の新聞を読む2019(2)愛媛新聞「地軸」~言葉の底を読み解く

▼読み解く、という言葉の意味を考えさせてくれるコラム。2019年8月15日付の愛媛新聞「地軸」から。

▼冒頭は〈わが子を胸の下にかばい守ろうとした母親の姿は、皆の脳裏に焼き付いていた。広島市の原爆資料館には黒く焦げた親子の遺体の絵が何枚もある。〉

このコラムでは、広島市立大広島平和研究所教授の直野章子氏の知見が紹介されている。直野氏は「『原爆の絵』と出会う」(岩波ブックレット)の著者。

〈被

『「いいね!」戦争』を読む(19)人間が「フェイク」化しつつある件

▼ロシアが、たとえば「トランプを熱烈に擁護するアメリカ人」のアカウントを捏造してきたことは、国際的な大問題になったから、すでによく知られるようになった。

筆者は『「いいね!」戦争 兵器化するソーシャルメディア』の第5章「マシンの「声」 真実の報道とバイラルの闘い」を読んで、2017年にツイッターに登場した「アンジー・ディクソン」という有名な女性女性が、〈ツイッターを侵食し、アメリカの政治対話をね

『「いいね!」戦争』を読む(18) SNSが「グローバルな疫病」を生んだ件

▼『「いいね!」戦争』の第5章「マシンの「声」 真実の報道とバイラルの闘い」では、人間の脳がSNSに、いわばハイジャックされている現状と論理が事細かに紹介されている。

▼その最も有名な例であり、その後の原型になった出来事が、2016年のアメリカ大統領選挙だった。それは、何より「金儲け」になった。本書では

「偽情報経済」(216頁)

という術語が使われているが、フランスでも、ドイツでも、スペイ

テレビがつまらなくなった件 セクハラの容認、拡散

■ショーケンのつぶやき▼ショーケンこと俳優の萩原健一氏が亡くなる少し前、具体的には2019年1月のことだ。

すでに癌(がん)の手術はできない状態になっていた。夫婦で沖縄を訪れた際、萩原氏はホテルのソファに横になってテレビを見ながら「テレビの番組ってのはつまんねえなあ」「何見ても」「どうなったんだよこれ。つまんねえの、どこ(どのチャンネルを)見ても」と、呆(あき)れ笑顔になったり、マジメな顔になっ

『沈黙の壁 語られることのなかった医療ミスの実像』を読む(2)

■「ひき逃げ」の秀逸なたとえ▼前回に続き、『沈黙の壁』の印象的な話。

▼医療ミスへの対応について。これもたとえが秀逸だ。適宜改行。

〈被害者やその家族が嘘をつかれていると思ったとたんに怒りに駆られるのは容易に理解できる。

父親のクラウディをヘパリンの調剤ミスで失ったサンディは、まさに簡潔なたとえでそのことを語っている。

「隣の住人が車を出して私の家の前を通るときに、道を横切ろうとしたうちの

『沈黙の壁 語られることのなかった医療ミスの実像』を読む(1)

■「蚊」ではなく「水たまり」を探せ▼医療ミスについて書かれた良書を一冊紹介したい。『沈黙の壁 語られることのなかった医療ミスの実像』。医療従事者ではない著者二人がまとめた、アメリカの医療ミスについてのルポである。

共著者の一人は経済社会調査研究所の準研究員、ローズマリー・ギブソン氏。もう一人は世界銀行のエコノミスト、ジャナルダン・プラサド・シン氏。

2600円+税だったが今は品切れか。下のアマ

移動図書館は世界への「窓」になっている件

▼NHKは政治報道以外に素晴らしい番組が多い。「ドキュメント72時間」の名作の一つ「島へ 山へ 走る図書館」の再放送をつい見てしまった。(2019年3月22日放送)

本を詰め込んだ車が海を渡り、山を登るのだ。

2019年3月24日、松山市立図書館で、移動図書館「つばさ号」の、新車両のお披露目会が行われたそうだ。

▼以下は松山市立図書館のお知らせ。

〈松山市立図書館 3月20日 12:30【

今は「手書き」のほうが脳にしっくりくる件

■手書き、侮(あなど)るべからず▼印象に残ったニュースや読後感を「個人的に」「効率的に」メモしておきたいと思ったのが、このnoteを使い始めた理由なのだが、「キーボードで打つよりも、手書きのほうが記憶に残る」という真理を忘れないようにしたい。もっとも、この真理は暫定的なものかもしれないが。

▼2016年4月6日配信のウォールストリートジャーナルに、〈あなどれない「手書き」の学習効果 「書く」とい

「世界と自分の距離」を測る件 文系と理系とAIと(5)

▼このシリーズの2回目で、批判の矛先は国語教育に向かっている、と書いた。

今回はその続き。具体的には新井紀子氏がこう指摘している。適宜改行。

〈新井 進学校に入れるような子は、入試の時点で文章を読む力を備えているからいいけど、問題はそこまで到達していない、読解力のない子をどうするかですよね。

リテラシーというか、書かれたものを忍耐強く読んで、世界と自分との距離感を測る力は、本当は高校生までに

「平均」がわからない大学生が増えている件 文系と理系とAIと(3)

▼「平均」という言葉の意味がわからない大学生が増えているそうだ。いくらなんでもそんなことはないだろう、と思う人もいると思うが、くわしく知ると納得せざるを得ないと思う。「中央公論」2019年4月号から。適宜改行。

〈新井 たぶん「平均を求めなさい」と言われたら、すべての数字を足して、その数字が何個あるかという数で割るというのは、高校生でもみんな分かっている。

だけど、国民所得の平均がたとえば30

連載はいつか終わる件 鹿島茂氏の「稀書探訪」

▼JALかANAか選べる時は、筆者はANAを選ぶことが多い。比較的にカジュアルな雰囲気と、機内誌が好みだ。先日、羽田空港でANA機に乗り、「翼の王国」2019年3月号を開いてみて、鹿島茂氏の連載「稀書探訪」が終わったことを知った。残念。

▼12年間で、全144回。最終回の第144回は「絵入り風刺雑誌『アシエット・オ・ブール』」。この風刺雑誌も第1期の1901年から1912年まで、ちょうど12年間

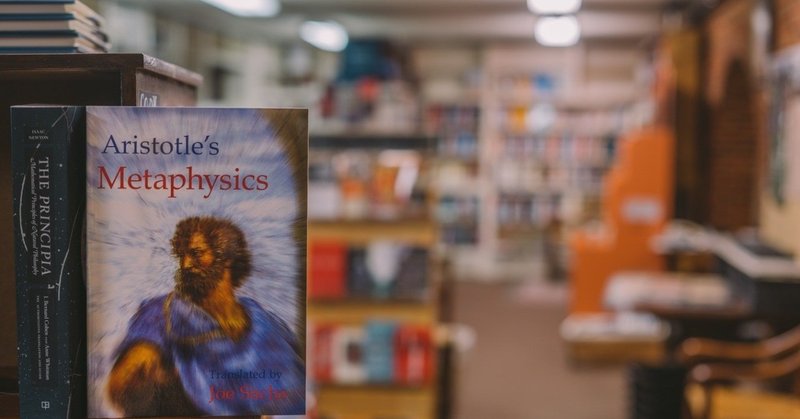

斎藤哲也氏の『試験に出る哲学』を読む

■斬新な企画で勝った▼「桃始笑(もも はじめて さく)」という季節になったが、4月から大学生になる人や、今年20歳になる人に、おススメしたい本を紹介する。

▼卓越した編集者として知られる、斎藤哲也氏の『試験に出る哲学』(NHK出版新書)。昨年話題になった新書の一冊である。

まず、発想が斬新である。過去20年ほどのセンター試験「倫理」の問題を読み込み、そこから20問を厳選して、古代ギリシャから「