- 運営しているクリエイター

#コミュニケーション

最高の人材を集めてもスゴイ人達の寄せ集めにすぎず、最高のチームになるわけでない。(むしろクソ弱い人材も受け入れる件について)

はじめまして、吉村英崇と言います。

ちょいとこの前、帰省した時に大学時代の卒論(2001年)が出てきました。

『新世紀の経営手法』・・・これはクソでかくでましたね。

学生時代のもので内容もショボいのですが、着眼点は今の私と通じるモノが有って面白い。

●優秀な人材がチームにいても、その強みのノウハウは他の者に共有されずらい。

●そこでその強みを共有しやすい構造化すれば、チームの強さは上がるだろう

「集まる」以外にも職場のコミュニケーションの方法はある

最近、リモートワークに関わる2つの記事を見て、社内でのコミュニケーションってもう少しいろいろチャレンジできそうに思ったので書いてみました。

ガートナーの調査ハーバートビジネスレビューの2月号に、調査会社のガートナーが行ったリモートワークに関するリサーチについての研究(記事)が載ってました。曰く「リモートワーク環境から一律出社に戻すと、会社へのつながりを感じる社員は減少してしまうらしい。」という趣

「部下の『強み』と『好き嫌い』を区別できないマネージャーは、人を活かせない」という仕事術の話。

人間ですから、人の好き嫌いはあります。

たとえ気に入らない部下であっても、マネージャーは彼らの「特性」、「能力」、「強み」を活かして成果を上げねばなりません。

そのためには、部員の活動や成果をどういう視点でみるかがとても重要です。

今日は、それについてお話します。

1.人は、他人を好き嫌いで見てしまう弱い生き物であることを知っておく。

例えば、お気に入りの部員が成果を上げたとき、

「あぁ

マネジャーの最も大切な仕事―創造性・生産性の高い組織のマネジメントとは

【レビュー】「創造性・生産性の高い組織を目指すのに必要なものは?」と質問された時、皆さんならどう答えますか?。

『マネジャーの最も大切な仕事』(テレサ・アマビール他 英治出版 2017)は、ハーバード教授と心理学者が共同で生産性と創造性を上げる方法について考察した本であり、生産性や創造性が高い組織に共通することが何かを解き明かしている。

「生産性・創造性」と「モチベーション」また「モチベーション

「褒め」より、「関心」と「感謝」を

江頭 春可 / ナラティブベース代表 さんの『褒めないでください!』を拝読し、人が本当に元気づくのは「褒められた」ときではなく、「共感」を得られたとき、「感謝」されたときではないかと思いつきました。江頭さんの記事を引用させていただきながら、この気づきについて書きます。

江頭さんの記事はこちらです:

1.「褒め」は相手の意欲に水を浴びせる

「褒めて相手の意欲の炎に薪をくべる」と言いますが、すでに

成長した姿を想像できるだけの感性を養うこと

どうも。藁科侑希(わらしなゆうき)です。

普段は大学教員やスポーツ現場でコーチやトレーナーをしております。

今日が444日目のnote投稿です。

本日はこちらの記事を読んで感じたことについて。

考える種が散りばめられているようで。

何度も繰り返し読んでいて、「あ、ここはこういうことかも」「もしかしたらもっと深掘りできるんじゃないか」などが想起されてきたんですね。

今日はそんな頭の中を書き留め

ドラマ『99.9-刑事専門弁護士』から学んだ、心理的安全性の作り方

先月、部のメンバーとの1on1についての記事を書いたところ、過去一番の反響でした。ありがとうございます。

今日は、前回の記事で書ききれなかった、私なりの信頼関係の作り方について書きたいと思います。

前回の記事では、1on1の最後に本人に自分の発言を振り返ってもらって、気づきを言語化してもらうことが大事だと書きました。

しかし、もしも目の前にいる私が信頼できる人間でないと、気付いたことを素直に

リーダーは「伝える力」が不足している

「お客さんを大切にしなければ、会社は上手くいかない」

「みんなで幸せになろう」

と言った言葉の意味なら小学生でも分かります。

理屈だけなら誰でも理解できます。

しかし、それが相手の心に響くかどうかは伝えることができているかどうかにかかってきます。

この"教える"と"伝える"を、うまくできなければ本当のリーダーとは言えません。特に"伝える"ことは、上の立場になればなるほど大事と言えます。

以

褒める時は「具体的に褒める」

「毎週必ずひとつは褒める」

3年前から自分に課している習慣です。

当時、マネージャー向けの研修を受けた際に、マネジメントは「叱る」より「褒める」方が部下の力を引き出すということを学びました。

私の会社では毎週月曜日に課内ミーティングをしています。当時は「反省会」と称して、前の週の「良く無かった点」や、「やり残した課題」を指摘するダメ出し中心のミーティングになっていました。

今思えば、ダメ出

部下の成長を止める上司

From 安永周平

イエローハットの創業者である鍵山秀三郎さん曰く、人間には3つの幸せがあるそうです。最初は「してもらう幸せ」です。典型的なのは子供です。子供は、親から何かをしてもらうと幸せに感じるでしょう。オモチャを買ってもらったり、洋服を買ってもらったりすると、子供は誰でも喜びます。誰もが子供の頃には「してもらう幸せ」の段階だったのではないでしょうか。

次に、もう少し成長すると「自分ででき

「Z世代」との良き付き合い方

column vol.510

当社は有給5日消化義務対応もあって、28日から冬休み。27日が年末最終出勤日になります。

実質今週で最後なのですが、コロナ前なら忘年会真っ盛りです。

当然、同僚と飲みに行くこともありました。

ところがこの2年のステイホーム期間があったからか、日本生命保険が先月17日に公表したアンケート調査結果では「不要派」が6割にも上りました。

〈日刊ゲンダイ / 2021

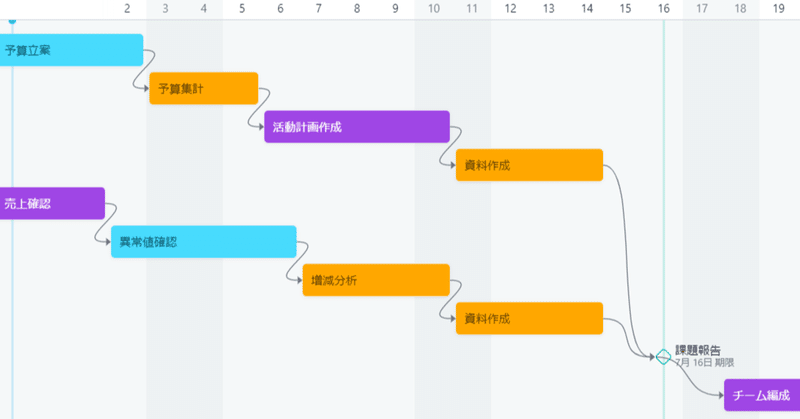

業務をガントチャートで表現したら作業は早くなったけどメンバーが考えなくなった。

私は事業計画を担当していますので、毎年、年度計画を作成しています。

毎年、と書くと、私が数年間、毎年担当しているように聞こえてしまいますが、実際は私は昨年の秋に異動してきましたので、今回、初めての年度計画作成になります。

そして、私の所属するチームは20名ほど所属していますが、人の入れ替わりが多く、私を含め、ここ2年で7名ほど入れ替わりがあります。つまり、チームとして経験が少ないメンバーが多いと