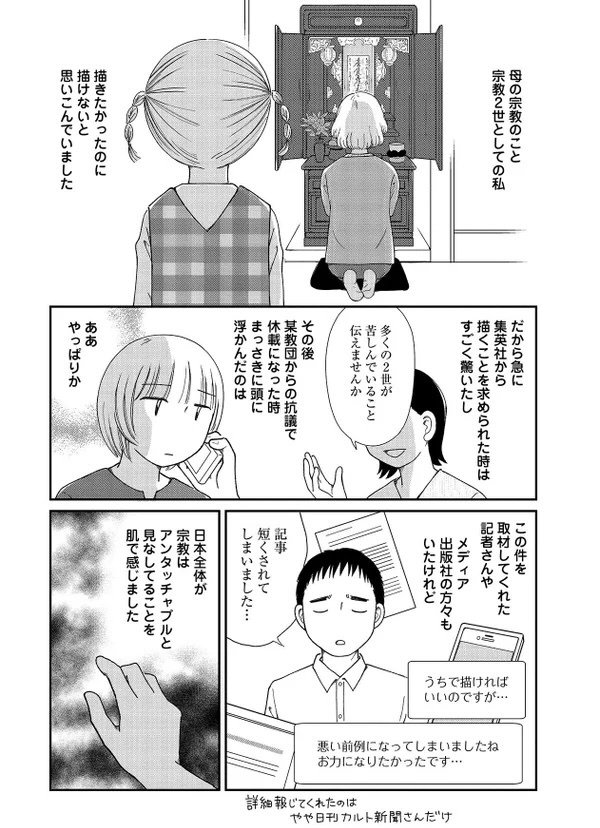

『 「神様」のいる家で育ちました ~ 宗教2世な私たち ~ 』 : 「宗教2世」の ホンネとタテマエ

書評:菊池真理子『「神様」のいる家で育ちました ~宗教2世な私たち~』(文藝春秋)

現在、国会における最大の論点ともなっている、「宗教2世」の問題を扱ったノンフィクションマンガの短編集である。

本書には、「エホバの証人」「崇教眞光」「幸福の科学」「統一教会」「創価学会」をはじめとした、キリスト教系、神道系、仏教系などの「教団」において、親が信者であったために、子である自身も生まれた時から信者にされ、そのせいで「普通の生活」を送れなかった「宗教2世」たちの悲痛な姿が描かれ、同情を誘うものになっている。

○ ○ ○

言うまでもないことだが、「宗教」というのは、「(確たる信仰を持たない)世間の人々」が知らない(知り得ない)「この世界の真実」だとか「隠された法則」といったことを、「自分たちだけは知っている」とするものであり、それこそが「教義の本質」となっている、(こう書くと驚く人もいるだろうが、結局は)「神秘思想」の一種である。

そしてこれは、メジャーな宗教、いわゆる「世界宗教」であっても、その例外ではない。

例えば、「最後は、天国か地獄へ行く」とか「人間は六道輪廻(転生)の苦しみを繰り返すが、仏の救いにすがった者だけが極楽浄土へ行ける」とか言ったものが、その「宗教的真理」だ。

つまり、「宗教」というのは、「死後の苦しみ」あるいは「現在の苦しみ」が、どこから生じるものなのかということを「説明」すると同時に、そこからの「脱出方法」を独占的に知っていると主張するものであり、その方法とは、結局のところ「この信仰にすがって(神仏への帰依して)生きなさい」ということになる。

当然のことながら、その「信仰」を持たない人は、「この世界の真理」に対して「盲目」であり、今は良くても、結局は、それが生前であれ、死後であれ、最終的には不幸のどん底に落ちることになり、必ずや後悔することになる。

だから「今は、好き放題に生きられないということで、つらく厳しい面はあるかもしれないが、それに耐えて、この信仰を貫かなければなりません」という話にもなるのである。

宗教に帰依し、本気で信仰している人というのは、多かれ少なかれ「この世の現実」や「生活」に対して、満たされないものや不安を抱えている、と言えるだろう。

つまり、この世の中が「このままで良いわけがない」と思っているのだが、しかし、周囲を見回しても、政治を見ても、とうていこの世の中が、その人の求めているような意味での「正しい世界」に好転する兆しなど見えない。このまま「人間的な欲望に流されて生きる人間」たちの手に任せたままでは「私たちは永遠に救われない」と考え、ある種の「絶望」を抱えているのだ。

では、「人間に期待できない」としたら、いったいどうすれば良いか?

「どうにもならない」というのも、ひとつの答だ。

これは、私の考えに近い。一種の「ニヒリズム」である。

「結局のところ、人間というのは、度し難いほど愚かな存在である。その証拠が、自分の首を絞めることでしかない、行きすぎた自然破壊であり、その結果としての地球温暖化で、さらには、そうした重要問題に対する無策、無関心だ」と言えば、わかりやすいのではないだろうか?

もちろん、一部には「意識の高い人」もいるけれど、大半は「目先のことしか考えられない愚民」なのだから、独裁主義の独善体制は無論のこと、民主主義体制においてさえ、「今の快楽主義を乗り越えて、真の持続可能な社会を目指す」なんてことはできない。

「目先のことしか考えられない愚民」とは、要は「餌を目の前にしたブタ」みたいなもので、それに「待て!」あるいは「待て、それには毒が入っているんだぞ!」と言っても、我慢できるわけがないのである。

したがって、人間は「目の前の毒団子」を食らいながら死んでいくしかない、愚かな生き物なのだ。

一一というのが、ここでいう「ニヒリズム」の人類観である。

しかしながら、「人間になど期待できない」「もう、どうにもならない」と、そう本気で諦められる人は、滅多にいない。

やはり人間というものは、「希望」を捨てきれない存在であり、つい「どこかに方法があるのではないか、隠されているのではないか」と考えてしまいがちである。

しかし、その方法は、「人間的手段」の中には存在しないというのが、「ニヒリズム」における「人間への絶望」なのだから、おのずと残された「人類の救済法」とは、「人知を超えた力」に求めざるを得ない。つまり「超越的な力」としての「神仏」にすがるという、「宗教」的救済だ。

ここで、話を戻せば、「宗教」に帰依する人というのは、多かれ少なかれ、「自分の今の不全感は、人間的な方法では乗り越えられない」と感じている。

「いくら努力したって、報われない。私は、これまでも十分に努力したのに、それでも報われなかったじゃないか。しかし、これが、人間社会の偽らざる現実だ」と考えたり、「何の罪もない、まだ幼いあの子が、こんな難病に罹って苦しまなくてはならないこの世界は、どう考えたっておかしい。世の中には、親の七光りだけで政治家になり、威張りくさって、良い生活をしている奴もいるというのに、ああいう奴らが、いつまでも良い目を見ている、この世界は、どう考えても理不尽だ」と考えたりする場合もある。

だが、これは「この世の現実」であって、批判することはできても、根本的に変えることなど、たぶん「人間の力」できない。

しかし、それでは納得がいかない。では、どうするか。一一やはり、「人知を超えた、超越的な力」にすがるしかない、ということになり、「この世」に不満を抱えている人は、どうしても「宗教」(か、でなければ「過激思想」)に走りがちなのである。

○ ○ ○

だから、「宗教」が「現実社会のルールを否定するようなことをしてはいけない」などという考えは、「宗教」というものの「本質」に無知な人の、無知なままでの、無責任な「思いつき」的批判でしかない。

「宗教」とは、もともと「この世の現実」を「超えていく」とか「変える」というところにその本質があり、「この世のルール」をそのまま是認するような「宗教」とは、実のところ「死んだ宗教」であり、「この世でのビジネスと化した宗教」に他ならない。

多くの宗教が、発生当時はラディカルな「社会変革」を目指すものであったにも関わらず、その発展過程のどこかで「世俗権力」と馴れ合い、「世俗権力(利益)を志向する宗教」へと堕落していく。

そして、現在の「民主主義」の世の中においては、「主権」は「民衆であり大衆」であるのだから、そこに正面きって敵対するわけにはいかないし、それでは「生き残れないし、損だ」と「現世的」に考えるようになる。それこそが、今の、多くの「メジャー宗教」の、「物分かり良さそうな姿」の真相だといっても良いだろう。

民放のラジオ番組『宗教の時間』やNHKのテレビ番組『こころの時代 宗教・人生』などだと、「宗教」というのは、何やら「精神主義」的なものであり、要は「心の持ち方」の問題でしかなく、「このように考えれば、心穏やかに生きられますよ」といった「無難な助言」をしてくれる、「物分かりの良いもの=害のないもの」のように思えてしまう。

だが、それは違う。「宗教」とは本来、「反社会的」なものなのだ。

この言葉が悪ければ、「反現世的なもの」と言い換えても良いし、「反人間的なもの(アンチ・ヒューマニズム)」なものなのである。

現に、キリスト教(カトリック)は、今でも「神中心主義」であり、その意味で「アンチ・ヒューマニズム」なのだが、多くの人(非信仰の日本人)は、こうした「教義の中身」までは知らず、「上っ面のイメージ」だけで、わかったつもりになっている。

例えば、現在アメリカでは、新たな最高裁判決を受けて、再び「堕胎を禁止する州」が増えてきている。これは「キリスト教保守派」であり「原理主義的」な「キリスト教福音派」が、政治権力と結びついた結果であり、多くの日本人は、これを「反時代的であり、反人間的で、けしからん!」と考えるだろう。

だが「福音派」にしてみれば「胎児も人間なのだから、堕胎によって殺すことなど許されない。聖書にもあるとおり『汝、殺すなかれ』は、神から与えられた、絶対的な戒律であり、母親の事情や、堕落した今の世俗社会の都合がどうであろうと、神の戒律こそ優先されるべきだというのは、論じる以前の問題だ。そもそもあなたは、胎児は人間ではないから、殺しても良いと言うのか? 仮に、それが強姦被害によって生まれた子供であっても、その子には何の罪もないというのに、その子の命を奪っても良いというのか? それが許されるのなら、どうして生まれてしまった不義の子を殺した場合だと、殺人罪に問われるのか? おかしいではないか。母親の胎内から出る前と出た後は、連続した過程であって、ここまでは人間ではなく、ここからが人間だなどという、合理的な線引きなど出来ようはずがない。ならば、卵子が受精した段階で、それは生命のパーツとしての細胞ではなく、ひとつの生命だと考えるべきではないのか? 合理的な線引きができるとしたら、そこしかないはずだ。ならば、堕胎は、明らかに殺人であり、絶対に許されない、罪なのである」ということになる。

さて、これに、合理的に反論できる人が、いったいどれだけいるだろうか?

しかし、こうした「福音派」の論理を知らないまま、「堕胎を許さないなんて、女性への人権侵害だ。絶対に許せない!」などと言っているのが、日本人の大半なのである。

事ほど左様に、日本人は「宗教の論理」に、まったく無知なまま、一方的に「世俗の論理」だけを垂れ流すマスコミの情報を鵜呑みにして、「宗教」を批判している。

そして、それがそのまま繰り返されているのが、この「宗教2世」の問題でもあるのだ。

一一で、このように書くと、まるで私が「宗教」の側の肩を持っていると、そう勘違いする人も少なくないだろう。

だが、それは、その人が「宗教に無知」だからでしかない。

私は、徹底した「無神論者・反宗教者」であるからこそ、「宗教の論理(ロジック)」を知っているのだし、知っているからこそ「正しく反論できる」のだ。

では、前記の「堕胎問題」に対する「キリスト教保守派」の論理に対し、私ならどう反論するだろうか?

それを予測することは、「宗教の論理」の裏返しでしかない「世俗の論理」の盲信者(つまり、あなた方)には不可能であろう。

私は「世俗の論理」もまた、頽落した「宗教の論理」でしかないと見ているからこそ、次のように反論できる。

「なぜ、世俗では多くの場合、堕胎は許されて、嬰児殺は許されないのか。なぜ、胎児はまだ人間ではないのに、生まれ出た瞬間に人間となるのか? そこに合理的な線引きなど可能なのか? 一一その答えは、そこに合理的な線引きなど不可能だ、ということになる。

ならば、キリスト教福音派の言うとおり、受精した瞬間から人間だと認めるべきなのか?

そうではない。なぜなら、それは現に活動している人間にとって、不都合だからだ。つまり、法律というものは、主権者にとって、都合良くできているものなのだ。この言い方が不味ければ、法律とは、主権者の利益を最大化するようにできている、とでも言えよう。

したがって、まだ主権者の一人ではない胎児(や子供)の権利などというものは、二の次なのだ。それが、世俗法の現実である。

だから、生まれ出た瞬間を持って「線引き」するのも、現に生きている主権者の「気分や都合」を優先したものにすぎない。論理や倫理の問題ではなく、じつは、力関係の問題として「そう決めた」に過ぎないのだ。だからこそ、そんな強引な線引きも可能なのである。

しかし、こう言うと、神を信じているあなたは、私たち世俗の人間のことを、神を恐れぬ悪徳に染まった人間だと非難するだろう。だが、あなたの信じる神というのは、そもそも存在していない。それは、この世の現実の不満のある人たち、つまりあなた方が、自分たちの不満に根拠を与えるためにでっち上げた、いかにも人間的な虚構に過ぎないのだ。

だから、神の絶対性などという特権は、認められない。あなたも私も、同じ権利を持つ人間であり、であるならば、お互いに、絶対的な根拠を持たないという意味で、どちらの立場も、相対的な価値しか持たない。よって、意見が対立した場合、最終的には、より多くの利益が優先されるべきだというのが、現実の論理である。つまり、倫理主義は不成立なので、功利主義とならざるを得ない、ということである。

すべての人を納得させられないのは残念だが、人間が多様な存在であるかぎり、全員一致は、原理的に不可能なのだから、最終的には、神の論理ではなく、多くの人たちの実利が優先されるというのは、やむを得ないことだし、当然のことなのだ。

あなたは、存在しない神の権威などという虚妄にすがるのではなく、この世界と人間の現実を直視しなければならない。その上で、よりマシな世界を作るよう努力すべきなのだ。それが、この世界の現実であり、人間の限界なんですよ」

ということになるのである。

○ ○ ○

したがって、こうした「徹底的リアリスト」である私の立場からすれば、本書『「神様」のいる家で育ちました』の著者である、菊池真理子の立場は、一見したところ「常識的に穏当」と見えるものの、じつのところ本質的には、「世俗迎合的」であり「力のある方についているだけ」でしかないということになる。そんな「欺瞞性」を、本質的に抱え持ったものだ、と言ってもいいだろう。

そして、それは「世間の顔色を窺って、世俗に迎合している『宗教の時間』的な、エセ宗教の偽善」などとも同質だと言えるだろう。

どういうことかというと、「宗教2世」の立場を代表して描かれている、本書の基本的なスタンスは、「親が宗教をやるのは勝手だけれど、それを子供に押しつけないでくれ」というものであり、つまりは「宗教そのものを、否定してはいない」という、じつに「無難」かつ「欺瞞的なもの」なのである。

ここまで縷々説明したとおりで、「宗教」の問題というのは、言うなれば「真っ向から対立した、2つの価値観」の問題である。

つまり、「人間以上の価値(神や仏の教えといった超越的価値の存在)を認める」のか、それを否定して「人間的価値(世俗的価値)こそ優先されるべき」と考えるのかの対立であり、その両立というのは、本来「あり得ない」のだ。

例えば「親が宗教をやるのは勝手だけれど、それを子供に押しつけないでくれ」という「宗教2世」の論理は、「世俗の論理」であるから、世俗の人間である私たちに、わかりやすく訴えてくる。一一しかし、これは所詮、世俗的な「人間至上主義者」の論理でしかなく、人間の上に「神や仏」を戴く人たちにとっては、「神や仏」を蔑ろにした「人間的な、傲慢の論理」でしかない。

彼ら「宗教信者」が、自分の子供に「信仰を強いる」のは、なにも子供を「苦しめるため」ではない。彼らの主観としては「子供の(最終的な)幸せのため」なのだ。

「最終的な幸福」を得るために課される「戒律」のせいで、たしかに、普通なら経験しなくても済むであろう「社会的疎外感」などに苦しむ場合もあるだろう。「自由恋愛禁止」「スポーツ禁止」「享楽的な娯楽禁止」といったことが課されれば、子供たちにとってそれは、苦しく耐えがたいものになるだろう。

だが、その苦しみに耐え、人間的な欲望を乗り越えたときにこそ、本当の「救済」が与えられるのだ。その時になって、子供たちは、心から「この信仰を信じてよかった。試練に耐えてよかった。この信仰を授けてくれた、お父さんお母さん、本当にありがとう。これまで、目先の欲望に振り回され、あなたがたに反発した、愚かな私をどうか許してください。私は、やっとあなた方の深い愛を知ることができました」と、一一そうなることを信じて、親たちは子供に「宗教」を強いるのだ。

そしてこれは、「子供の将来のために、各種の習い事を強いる」多くの親たちのそれと、まったく同じ「論理(ロジック)」なのである。

だが、私たちは「子供に習い事を強いる親」「子供に受験勉強を強いる親」「子供に流行りのスポーツを強いる親」を「法的に規制すべき」だと言うだろうか?

言わないはずだ。なぜなら、そこまで言ってしまうと、それは自分たち「多数派の利益」までも損ねることにもなるからである。

どんな親だって、子供を「完全に自由放任」で育てられるわけではないし、もしも、それも文字どおりにやったとしたら、それはそれで、今なら「ネグレクト(育児放棄)」だと責められることにもなるだろう。

つまり、制限されるべきは「宗教をやっている、一部の人たち」だけ、でないと困るのだ。

よその家庭の教育方針に口を出すのは平気だが、自分の家の教育方針や「愛情表現のかたち」に口出しされたり、ましてや法的な制限をかけられるなんていうのは「人権侵害」だ、というのが大方の考え方だろう。

では、こうした「宗教に関してだけ、法律が、親の権限に制限を加える」といった問題を論じる場合、何が不可欠なのだろうか? それは、「親権による、信仰の強制」を制限するためには、「信仰そのもの」の本質的な「難点」を問わないわけにはいかない、ということである。

「宗教だけ」を標的にするのは、この問題が「子供の人権一般の問題」ではなく、あくまでも「宗教に関わる、子供の人権の問題」だからだ、という論理構成を採らなくてはならない。

そうしなければ、前記のとおり「それなら、あれはどうなる、これはどうなる。どれもこれも、本質は同じじゃないか」という、筋の通った反論を受けないでは済まされず、それを黙らせるのは「法的な強権発動」しかなくなるからだ。

しかし、人権として認められている「親の権利(保護責任者の裁量権)」を、議論を尽くさないまま、国家が強権的に制限できるとなれば、他の問題に関して「親の権利」を制限することだって、同じ「大義名分」の下において、容易に可能となるだろう。

例えば「一定以上の所得収入を持たない親は、子供を満足に育てられないので、子供を作ってはならない」や「知的に障害のある人間は(生まれてくる子供の不利益に配慮して)子供を作ってはならない」などと言ったことになり、また「貧乏な親、知的に劣った親の下では、子供は健全に育てられないので、国家は、子供を親から強制的に引き離して、施設で適切に育てることができる」などといった法整備も容易に可能だし、事実、それで救われる子供も出てくるだろう。

だが、あなたが「あなたは貧乏になったから、子供を育てる資格はないので、子供さんは国で預からせていただきます」「あなたは頭が悪すぎるので、とうてい子供を育てる資格はないから、子供さんは国で預からせていただきます」などと言われたらどうだろう?

しかし、これは、あなたが考えるような「個人的な問題」ではなく、「精神病者」「同性愛者」「身体障害者」「ジプシー(ロマ)」等に対して「断種」を行った「ナチスの優生学的な悪夢」そのものであり、「癩者」に対する「断種・不妊手術」を行った「近代日本の悪夢」そのものなのである。

だから、「宗教2世」の権利を守ろうとする者は、それが当事者であろうと「私たち被害者の権利が、守られるべき」とアピールするだけではなく、「何が本質的な問題」であり、だから「どの部分をどう改善すべきなのか」ということを議論しなければならない。

だが、本書著者の立場は、ひとまず「自分たちの権利」さえ守られれば、自分たちさえ救われれば、あとの(信教の)問題には「口出ししない」し、そこまで口出しすると、かえって面倒な話になって損をするから、議論は「世間の同情を惹く範囲内」に賢くとどめておこうと、一一「宗教」そのものは批判しない、ものでしかない。つまり、きわめて世俗的で政治的な、損得打算的「駆け引き」に満ちたものなのである。

たしかに、彼らは「被害者」であり、彼らに「信仰を強いた」親たちは、愚かである。

しかし、その親たちもまた「宗教の被害者」であるということを知っているはずの彼ら「宗教2世」たちが、「宗教」の本質問題に口をつぐむというのは、結局のところ、その行動原理が「自分たちの権利しか考えていない」とか「親への復讐心(ルサンチマン)でしかない」ということなのではないだろうか。

言い換えれば、「盲信者である親」たちを見捨てて、見殺しにする、ということなのではないのか?

私自身は、幼い頃に、親が創価学会に入信するのと同時に入信した、いわば「宗教1・5世」ともいうべき存在であり、最終的には、自分の判断で信仰を否定して、独りで信仰を捨てた人間である。

しかし、私は、信仰を持っている人たちが、決して「悪人」ではなく、むしろ「善人」が多かったというのを知っているし、だからこそ彼らを、一人でも「宗教の迷妄」から救わなければならないという気持ちがあって、積極的な「宗教批判者」になった人間だ。

そして、そんな私からすれば、自分たちの「被害者性」ばかりをアピールする、一部の「宗教2世」たちを、諸手を挙げて支持する気にはなれない。

その人たちだって、長らく「信じてもいない宗教(教団)」の命ずるままに、多かれ少なかれ、他人に向けて「この宗教は素晴らしいですよ」「これをしないと救われませんよ」などといった、勧誘の言葉を口にしたはずだ。

そして、その自らの「誤り」に、少しでも「責任」を感じるのであれば、「自分たちさえ救われれば良い(後のことは関知しない)」とはならず、宗教という「問題のある幻想」そのものを批判否定して、少しでも不幸になる人を減らそう救おうとすることで、せめてもの「罪滅ぼし」にしようと、そうなるのではないのか。

私は、「自分たちだけは、純粋な被害者です」みたいな顔をしている人たちに、「党派(立場)利益」しか考えない、本質的な「偽善」を感じてしまう。

たしかにあなたたちは「被害者」であっただろう。だが今は、「世間の追い風」に乗って、自分たちの都合だけを訴えてはいないのか、とそう問いたい。

ましてや、そうした「一方的な言い分」を、「かわいい絵柄」のマンガで訴え、世間の「同情に訴える」という「プロパガンダ(政治的宣伝)」は、いささかアンフェアではないのか、と言いたい。

一方的なロジックだという自覚がありながら、しかしそれを、時流に乗ることで誤魔化してでも、それでも、「勝てば官軍」だと思っているかと、彼らにも問いたい。

本気で「宗教自体を批判する気はない」などと言っているのか、と、その「本音」を問い質したいのである。

(2022年12月8日)

○ ○ ○

・

・

・

・

・

・

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○