佐藤賢一 『日蓮』 : もし日蓮が 〈現代〉に生きていたならば

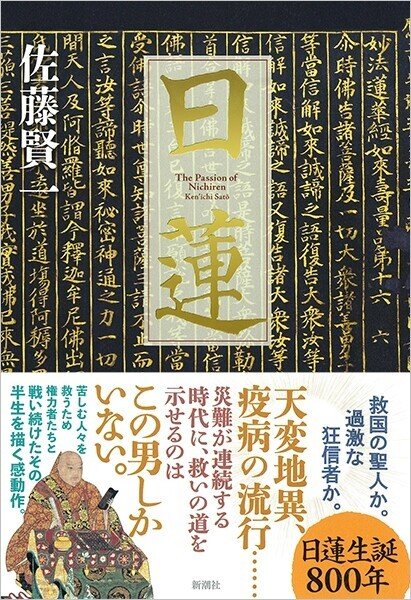

書評:佐藤賢一『日蓮』(新潮社)

出世作となる直木賞受賞作『王妃の離婚』がそうであったように、佐藤賢一は、日本人としては珍しく、フランスを舞台にした歴史小説を中心に書いてきた作家だが、新潮社での刊行作品は、日本を舞台にしたものとなっている。『新徴組』や『遺訓』といった幕末を描いた作品がそれだが、これは幕末小説が売りやすいという版元の判断による要請に従ったものなのかもしれない。

ともあれ、決して日本を舞台にした歴史小説に積極的とは言いがたい佐藤が、幕末小説ではない、日本の歴史小説の主人公として最初に選んだのが、日蓮であったという事実は、注目していいポイントではなかろうか。

(※ ちなみに『女信長』は仮説フィクションであり、歴史小説ではなく、時代小説に分類されるべきだろう)

と言うのも、日本における仏教の「宗祖」と言えば、近年では空海や親鸞(あるいは「中興の祖」としての蓮如)といった人の方が人気が高く、お世辞にも日蓮に一般的な人気があるとは言えないからだ。

しかしながら、現在、日蓮にあまり「人気がない」というのには、いくつかの理由がある。

もともと、明治の代表的知識人で(クリスチャンでも)ある内村鑑三の著書『代表的日本人』で、その一人に選ばれるほど、広く人気のあった日蓮だが、先のアジア太平洋戦争において、日蓮主義を報じた人たちが戦争を鼓吹したために、日蓮は「戦闘的」という印象を持たれてしまい、戦後の「平和主義日本」においては、特に知識人の間で敬遠されるようになったということが、まずある。

もう一つは、日蓮の「法華至上主義」による他宗破折による弘教を、戦後の日本において推進しようとした創価学会による折伏攻勢が、その強引さにおいて世間大方の顰蹙を買ってしまった、ということもある。

このたび、佐藤賢一が日蓮を選ぶにあたっては、もちろん今年が「日蓮生誕800年」の、いわゆるアニバーサリー・イヤーであり、日蓮系の各宗派による記念行事も増えれば、日蓮信者による注目の集まる蓋然性が高いといった、マーケティングの問題も当然あっただろう。けれども、佐藤は、フランスを舞台にした多くの歴史作品の中で「政治と宗教」の問題を何度も扱っており、日蓮についても、そうした観点から興味を持ったのではないだろうか。

日本で「政治と宗教」の問題を扱う場合、国家権力を真正面から対峙した仏教宗派というのは多くはないし、まして宗祖自身が時の権力者と対峙したなどという例は、日蓮をおいて他にはない。だから、佐藤賢一が、日本の宗教者として、日蓮を最初に採り上げたのは、ある意味で必然的なことだったとも言えるのではないか。

さて、かく言う私は、元創価学会員で、公明党と創価学会がアメリカによる「イラク戦争」を支持し加担したことを内部批判し、結果としては創価学会を脱会した人間である。

私の場合、創価学会を「諫言」したのは、ネット時代のことゆえ、「三度」と言わず、半年以上も「日蓮大聖人が、こんなことを認めるわけがないだろう」「大聖人こそ、一閻浮提の平和を願った、真の平和主義者ではなかったのか」「イラクの地に立って、迫り来るアメリカ軍に向かい、南妙法蓮華経と獅子吼する者はいないのか」といった批判をぶつけ続けた。

しかし、そんな批判もむなしく、イラク戦争は推定50万人もの犠牲者を生むものになってしまい、私はこの悲惨な現実を目の当たりにして「この仏法には、力がない。この信仰は、間違っていた」と断じて、創価学会を去り、信仰を捨てたのである。

そんなわけで、日蓮の生涯については、創価学会時代におおよそのことは学んでおり、今回は「懐かしく」読ませてもらった。

竜の口の刑場へ向かう道すがら、通りかかった八幡神社の前で、八幡大菩薩を叱責する名シーンは、当時、創価学会が「本山」として担いでいた「日蓮正宗では、史実と見なしていなかったな」などと思い出しながら読んだのである。

それでも、比較的真面目ではあれ、それほど熱心な創価学会員ではなかった私は、日蓮の遺誡文をろくに読んではおらず、「教学」についてはまったく詳しくはなかった。だから、本作における「教学」的な部分が、どのあたりを「教派」のものを参考にしているのかといったことまではわからなかったのだが、純粋に「小説」として楽しむことはできたのである。

○ ○ ○

ただ、今の私は「宗教」そのものを積極的に批判し「宗教とは、願望充足的フィクションに過ぎない」と断じている、無神論者である。

そして、ただ感情的に否定しているのではなく、そのためのわざわざ宗教研究を始めたような人間なので、日蓮についても、人としては好感を持っているものの「彼の信仰は間違っていた」と考えている。さらに言うなら、彼、日蓮の考えが間違っていると言うよりも、「仏教」すべてが、所詮は、良くて「寓話文学的哲学」であり、実質的には「願望充足的フィクション」に過ぎないと考える。生きるための「哲学」が必要ならば、それは「宗教である必要はない」と言うよりも、「宗教の形態をとってはならない」と考えている。

だから、日蓮の「他宗批判」も、「他宗は皆、間違っている」というのは、結果的には正しかったものの、「法華経だけが正しい」という認識も、また間違っていたという点において、ほとんど悲劇的な誤ちを犯していた、と評価する。

こうした誤ちは、日蓮が勉強した大乗仏典を「皆、釈尊の説いた教え」だと信じていた点にある。

当時としては最新の「哲学」であり「科学」であり「宇宙論」でもあった「大乗仏教」を、日蓮が信じたのはやむを得ないことではあるものの、仏教研究が進んだ「現在の知見」からすれば「大乗仏典は、釈迦滅後500年も経ってから書かれたもので、原始仏教たる上座部仏教(小乗仏教)の伝えるところとは、まったく違う」ということになる。

なにしろ、釈迦自身は書き物を遺しておらず、その教えを最初に記録したとされる原始仏典すら、釈迦滅後に直弟子の口から語られたものの記録であって、当然のことながら、その教えとは「弟子の解釈」であり「弟子の理解」でしかなく、実際のところ、釈迦が何を考えていたのか、確かなことは伝わってはいないのだ。

ましてや、釈迦滅後500年にして、上座部仏教を「小乗仏教」と批判するものとして成立した「大乗仏教」を、「釈尊の、真の教え」だとするのは、二重に無理のある話だというのは論を待たないであろう。

したがって、くりかえすが、日蓮が鎌倉時代の日本人であったことを考えれば「仕方がない」とは言え、やはり歴史的に明らかになった「客観的事実」としては、日蓮の「法華至上主義」は間違っていた、と断ぜざるを得ないのだ。

その上で、現代に生きる私たちが、日蓮から学ぶべきことがあるとしたら、それは何だろうか。

無論それは、「法華経」でもなければ「仏教」でもない。

私たちが日蓮から学ぶべきは「どこまでも真実を探求して、その真実に徹して生きる、信念の純粋さ」といったものなのではないだろうか。

本作でも描かれているとおり、日蓮は徹底して仏典を読み込み、そこに真実を見出そうとした。また、いったんはそれを掴んだと思っても、常に学び、読み直し、読みを深めるということを止めなかった。だからこそ、彼の法華経理解は、変化し深まっていったのである。もともと、その法華経自体が間違っていたとしてもだ。

つまり、もし「日蓮が現代に生きていたならば」、彼は「大乗仏典」の研究に自足などしなかっただろう、ということだ。日蓮が、「(大乗)仏教」に止まったのは、鎌倉時代の日本においては、それが「最先端の知」であったからに他ならない。

したがって、日蓮が現代に生まれていれば、彼は「最先端の知」としての「科学」や「哲学」を学び、この世界の真相を極めようとしたに違いなく、女々しくも「捨てるべき権教」としての「宗教」になど、固執しなかったに違いない、ということになるのである。

「宗祖日蓮・生誕800年」も結構ではあろう。しかし「もし日蓮が、生きていたならば」という問いの前に立った時、日蓮信者はもとより、時代がかった「権教」たる「宗教」に執着している人たちは皆、日蓮の「開明性」に、もっと目を向けて学ぶべきなのではないだろうか。現代の法華経(妙法蓮華経=白い蓮の花のような、正しい教えである経典)に帰依し、それを探求すべきなのではないだろうか。

「南無妙法蓮華経」とは、現代においては「宗教という誤った幻想を捨てて、この世界の現実を直視した上で、それでも、白蓮のごとく人間のあるべき清浄な生を生きよ」ということなのではないだろうか。

初出: 2021年2月25日「Amazonレビュー」

(同年10月15日、管理者により削除)

再録:2021年3月5日「アレクセイの花園」

○ ○ ○

○ ○ ○