渡辺照宏 『お経の話』 : 学問を装う 〈真言宗の御用学者〉

書評:渡辺照宏『お経の話』(岩波新書)

他のレビュアーさんには申し訳ないのだけれど、レビューを参考にする人たちのために書いておこう。(※ 本稿初出の「Amazonカスタマーレビュー」のこと)

本書『お経の話』に書かれている「事実以外の部分」を、客観的な「学術的評価」だなどと真に受けてしまったら、仏教について誤った「先入観」を持ってしまうことになる。これは初学者には、きわめて好ましくないことだ。

本書は、と言うか、本書著者・渡辺照宏の著作は、基本的に、「党派」的な色眼鏡を通して書かれた、自宗派「えこひいき」の書でしかない。

だから、それを承知したうえで読むのならいいけれど、こんな本を、中立客観的に書かれた「基本書」だとか「入門書」だとか「学術書」だなどと評しているレビューを、決して真に受けてはならない。端的に言って、こうしたレビュアーは皆、「宗教」や「仏教」のことを全く知らない素人であり、そのレビューは、本質を外した素人の感想でしかないのだ。

本書著者・渡辺照宏の別著『仏教 第2版』のレビューにも書いたことなのだが、じつは、渡辺は、弘法大師「空海」を開祖とする「真言宗」の、伝統ある寺院の息子である。

奥付の著者紹介には、その事実がまったく記されていないが、これはたぶん意識的な隠蔽だ。なぜなら、渡辺の本を「真言宗信者の書いたの本」だと思って読めば、「なるほど」と合点できる「偏向した記述」が、山ほど見つけられるからだ。

著者のこうした「基本情報」を知らされないまま、「宗教」というものに無知不馴れな人が本書を読めば、「隠された党派性」に気づけず、偏向した記述を「客観的な評価」だと信じ込まされてしまう。

私の場合は、元創価学会員で、「宗教」というものの「ズルさ」を身に染みて学んだし、それをキリスト教を研究することで裏付けもしたので、前記『仏教 第2版』を読み始めるとすぐに「あれっ? この学者は、妙に感情的だな」と気づいた。そこでネット検索してみたら、案の定「Wikipedia」に、次のように紹介されていた。

『成田山東京別院深川不動尊監院渡辺照叡の子として生まれる。1930年(昭和5年)3月に東京帝国大学文学部インド哲学科を卒業する。卒業と同時にドイツに留学し、エルンスト・ロイマン(Ernst Leumann)らに師事し、1933年5月帰国。1935年(昭和10年)3月に東京帝国大学大学院を修了する。』

(成田山東京別院深川不動尊。左は新本堂)

そして、渡辺の著作一覧を見てみると、仏教全般をテーマにしたものが中心ではあるものの、その中に『不動明王』、『南無大師遍照金剛』、『日本の仏教思想 最澄・空海」(編著)、『沙門空海』(宮坂宥勝との共著)といった「真言宗」系の著作が目立っており、おのずと渡辺が「真言宗信者」であることも明らかになったのである。

(1975年刊「朝日選書」版初版)

(同年刊「大本山成田山新勝寺」版・非売品)

したがって、渡辺の「仏教」論は、基本的には「真言宗」が、最もありがたいものであり、価値のあるものである、ということを「匂わせた書き方」になっている。

無論、自称「仏教学者」なのだから、露骨には書かず、「学者」らしい「客観性を装う」わけだが、しかし基本は「信者」なので、「表現や言い回し」の端々に「個人的な感情」が滲んでしまい、私のように「信者宗教学者は、中立たり得ない。中立たり得る宗教学者とは、無神論者である」と考えるような人間には、その「韜晦・偽装」を見破られてしまう。

では、本書『お経の話』でなされていることとは、何なのか。それは「小乗仏教」批判である。

言うまでもなく、「真言宗」は「大乗仏教」の一派である。しかも、大乗仏教の中でも、比較的新しく成立した一派だ。だから「宗教学」的に「仏教」を見ていく場合には、「真言宗」は「後から作られた、新しい仏教宗派」「釈迦仏教とは、はるかに隔たった仏教」だと見られやすい。

一方、世間の多くは、「仏教」とは「お釈迦様が説いた教え」だと思っているから、釈迦が説いた教えをそのまま写したものではなく、数百年後の人が完成させたものである「大乗仏教」は、おのずと「偽物」だと思われやすいし、事実、日本にはほとんどいない「小乗仏教」の人たちに言わせれば「大乗仏教なんて、後世の偽作でしかない」ということになる。

そして、学問的にも、大きな流れとしては「古い仏典に書かれた、比較的シンプルな教え」が「釈迦の教え」に近いだろうと考えられてきたし、今も基本的にはこうした考えが主流であり、それは大筋で間違ってはいない。

しかし、それでは困る「真言宗」信徒の本書著者としては、こうした「仏教学的常識」を「相対化」したいと考えた。

完全否定することはとうてい不可能だからこそ、「そうとは限らない」「例外はこんなにある」「最近では、そうした見方の見直しがなされ始めている」といった言い回し(レトリック)を多用して、「仏教学的常識」に対する「粗探し」と「細かい注文」によって、その「権威」を相対化することで、一般に、「小乗仏教」からの分派あり時代的にも後に位置すると考えられている「大乗仏教」の立場を擁護し、中でも新しい「真言宗」の価値を守ろうとしているのだ。

こうした観点からすれば、本書の眼目は、第一部第1章の「お経の成立」にあるのは、一目瞭然であろう。

渡辺が、ここでやっているのは、「大乗仏教」の視点から「小乗仏教」を「相対化」して、「小乗仏教」の権威を相対的に貶めることなのである。

○ ○ ○

日本の仏教は、基本的に「大乗仏教」である。小乗仏教とともに、インドから中国に伝わった大乗仏教は、中国において歓迎され発展した。それを輸入したのが、日本の仏教。したがって、日本の仏教は基本的に、小乗仏教に否定的である。

本書にも書かれているとおり、日本で当たり前に使われる「小乗仏教」の「小乗」とは、侮蔑表現だ。

「小乗」とは「小さな乗り物」という意味で、これは「大乗仏教」の側が自らを「大きな乗り物」としたのに比しての蔑称であり、「乗り物」とは、人間を救う「乗り物」。つまり「大乗」は、差別なくみんなを救う(悟りの境地たる仏にいたらせる)が、「小乗」では一部の(出家)者しか救われない、と批判したものなのだ。

したがって、日本の「大乗仏教」では、中国伝来の仏教理解によって、「小乗仏教」は「仮の教え」でしかなく、末法時代に生きる私たちは「小乗仏教では救われない」という話になるし、だから「大乗仏教しかない」という話になるのだが、もちろんこれは「大乗仏教」側の理屈であって、「小乗仏教」と蔑称された「上座部仏教」の側からすれば、一方的な誹謗中傷だということになろう。

言うまでもなく、彼ら(小乗仏教)には彼らの理屈があり、その基本的な考え方は「釈迦の仏教は元来、釈迦自身がそうであったように、出家して修行し、悟りを得て、個々人が自力によって仏の境地に達する、つまり成仏はする、というものである。ところが、大乗仏教は、大衆ウケを狙って、誰でも救われる、出家や特別な修行は必要ない、などと調子の良いことを言って、釈迦の仏教を歪めた、ニセモノ仏教だ」というものだ。

言われてみれば、たしかに「釈迦の生涯」とはそういうものだし、大乗仏典に説かれている、いろんな話は、釈迦滅後、数百年後に成立した、後付けの創作でしかないというのも、大筋において事実だろう。ならば、やっぱり、大乗仏教より古い、小乗仏教の方が「釈迦の仏教」に忠実なのではないだろうか一一と、そう考えることも十分に可能だ。

こうした、一般的な疑問に対し、大乗仏教の側から「いや、一概にそんなことは言えないよ。大乗仏典に説かれていることの方が、むしろ釈迦の教えに近いと考えられる場合も少なくない」と、大乗仏教の立場から反論しているのが、本書だ。

もちろん著者は「学者」として、「中立の立場」から、そのような見方を提示しているように、見せかけている。しかし、これは「ペテン」だ。

なぜなら、本書著者は「真言宗寺院の息子」つまり、生まれながらの大乗仏教徒であり真言宗信徒である事実を意識的に隠し、「学者」の肩書きを前面に押し立てて、読者に対し「中立」をアピールしながら書いているからである。

こうした、本書著者・渡辺照宏を、私は、渡辺の別著書『仏教 第2版』のレビューにおいて批判しておいたが、本書においても、渡辺は同様の欺瞞的「自己正当化のための他者誹謗(大乗・真言正統化のための小乗誹謗)」を行っており、これは「学問的良心」の問題としても「信仰的良心」の問題としても、そして「人間的良心」の問題としても、厳しく批判されなければならない。

日本に小乗仏教徒がほとんどおらず、大乗仏教の立場から大乗仏教を正当化しておけば、そりゃあ一般に「受け」も良いのだろうが、それは「学問」として許されない「党派政治」にすぎないし、そもそも「アンフェア」で、人間として恥ずべき行いなのである。

本書における、渡辺のこの種の「欺瞞」をぜんぶ挙げたら、このレビューはここまでの何倍もの長さになるだろうから、ここでは、いくつかわかりやすいものを例示するに止める。

また、参考として、前記『仏教 第2版』のレビューを末尾に再録しておくので、ぜひご参照願いたい。(※ ここでは、リンクを張っているので、再録はしない)

(1)『 現在の日本の仏教は多くの宗派にわかれていて、宗派ごとに聖典が異なり、よその宗派の聖典にはあまり関心を示さない。たとえばある宗派では『法華経』のみを尊び、別の宗派では『浄土三部経』のみをあがめる。また別の宗派ではそのどちらもかえりみず、他の〝お経〟を大切にする。こういうわけであるから、日本のすべての仏教徒に共通する〝お経〟というものは存在しない。戦時中に各宗が連合して合同の法要を営もうとしたがいっしょに読めるお経がない。比較的多くの人が知っている『般若心経』をえらんだが、強硬に反対する一宗派があってついに企画は立ち消えになった。〝お経〟というものを宗派のわくで考えると、このように窮屈なものになる。』(P1~2)

開巻早々「私は宗派にとらわれない、寛容な人間です」と自己アピールしているが、すでにここには「真言信徒・渡辺照宏」の本音が覗いている。

まず『のみをあがめる』偏狭な宗派として『ある宗派では『法華経』のみを尊び、別の宗派では『浄土三部経』』と一部宗派を挙げつらって、否定的な「印象操作」をしている。言うまでもなく、ここで貶されているのは「日蓮宗」と「浄土宗」「浄土真宗」である。

だが、具体的に「宗派」名を挙げて「名指し」しないところが、渡辺の「学者ぶった陰険さ」の表れであろう。

『強硬に反対する一宗派があってついに企画は立ち消えになった。』の、強硬な『一宗派』とは、たぶん「日蓮宗」だろう。

なにしろ宗祖日蓮が鎌倉時代に「国が乱れるのは、国主が誤った宗派を崇めているため」だと「念仏無間 禅天魔 真言亡国 律国賊」と言って、当時主流の他宗批判をしているのだから、みんなで連れ持って拝みましょうなんていう「素人じみた、謗法の行事には参加できない」と考えたのは自明だろう。

「教義」の中身を知らない宗教素人の日本人は、とにかく「仲良く」とか「和」とか「絆」とかが大好きで、無自覚な「同調圧力」がその国民性だから、「教義にこだわる狷介さ」というものが理解できない。

しかし、カトリック信徒に「君もいっしょに般若心経を唱えろ」なんて言うバカはいないだろうし、イスラム教徒に「歓迎パーティーをやってあげたんだから、あなたも豚カツを食え」とか言うバカも、今時ならいないのだろうが、そうした「教義の違い」というセンシティブな問題は、とうぜん仏教内部にもあって、「知っているんなら、あなたも拝めよ。同じ仏教徒だろう」では済まないことくらい、仏教学者の渡辺なら当然わかっている。だが、仏教に無知な読者に、「日蓮宗」への悪イメージを刷り込もうと、わざとこういう書き方をしているのだ。

ついでに行っておくと、『戦時中に各宗が連合して合同の法要を営もうとした』というのは、「戦勝祈願」の蓋然性が高い。

国家神道の下部に置かれた仏教各派も、こぞって軍部政府に協力して「打倒米英!」「ルーズベルト呪殺!」なんて祈祷を盛大にやっていたのだし、そうした「加持祈祷」は、何より「真言宗」のお得意だった。

まただからこそ「真言宗高野山」は、戦後に問われた「戦争責任」問題について、宗派の責任を明確に認めたがらなかったのだろう。「日蓮宗」や「浄土宗」「浄土真宗」など、大半の仏教宗派が戦争責任を認め、反省の意を表明したというのに、である。

また、だからこそ逆に「真言宗信徒」の渡辺としては、「日蓮宗」や「浄土宗」「浄土真宗」が目障りなのだろうし、なんとか貶めたいと思うのではないだろうか。

(2)『 そこで(※ 仏典の)どれが高級で、どれが低級であるのか。どれが仏陀の真意で、どれが方便説であるのか。中国の宗派組織者の最大の関心はこの観点から経典を分類し位置づけることであった。その最初の組織者は智顗(538一597)である。彼は『法華経』を最優位におき、これのみが仏陀の真意であり、他の経典はみなすべてこの経典を説くための準備であり補助であるとして順位を定めたのであった。智顗の天台宗を皮切りとして三輪宗、法相宗、華厳宗、真言宗も、あるいはまた律宗、禅宗、浄土宗などもそれぞれ〝所依の経典〟を指定し、それ以外の経典に従属的位置を与えた。

この分類方法はまったく主観的なものであって、文献学、文献史学とは問題点が異なるが、日本の宗派仏教や新興教団では現在でもなお拠りどころにしている。』(P5、以下「※」は引用者補足)

要は、日蓮が「法華経のみ」を立てて、他宗を批判したのは、智顗の理論に立ってのものであり、決して「独善・不寛容」だったわけではないのである。なにしろ智顗は、中国仏教最大の理論家だったのであり、真言宗の開祖空海だって、智顗の天台に学び、それなりに法華経を尊重した上で、「独自の解釈」で日本の真言密教を編み出したのだ。

しかし、智顗によって「下位認定」されたも同然の「真言密教」信徒である渡辺としては、どうしてもこれを認めるわけにはいかないので、「学者」の権威を振りかざして「根拠を示さず」に、智顗の「大乗仏教内優劣論」を、ここで否定しているのである。

(3)『 ひとはしばしば(※ 古い仏典である)バーリ文聖典(ことにその原型)においては神秘的、神話的、奇跡的要素が乏しいという。しかし仏陀の宣教の初期において、異端者カーシャバ三人兄弟が入信した動機は仏陀が示した奇跡である。このことはバーリ語聖典のもっとも古い層に出ている。この奇跡の説話の古いことを疑うくらいならば、バーラナシーにおける仏陀の最初の説法さえも疑わねばならないことになるであろう。』(P22)

『神秘的、神話的、奇跡的要素』とは「真言密教」の特徴である。つまり、古いバーリ語聖典には、かなり新しい「密教」的な要素はほとんど無かったと「一般学説」的には言われているのだが、それでは真言宗信徒としては困るので、「無いことはない」と訴えているだけである。

だが『乏しい』というのは、「無い」ということではない。釈迦を生前を比較的リアルに伝えているであろう初期仏典には、釈迦が、空海のような「超能力」を発揮したというような話は「ほとんどない」と、多くの学者は言っているだけなのだ。つまり、これも「真言宗信徒」学者の、過剰反応の自己正当化である。

ちなみに、客観的には、仏典に描かれた『バーラナシーにおける仏陀の最初の説法』さえ、疑ってもかまわない。仏教徒ではない者にとっては、古文書に書かれたことを、鵜呑みにしなければならない謂れなどないのである。

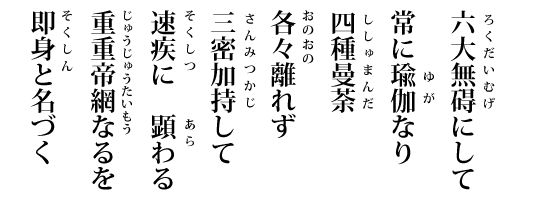

(4)『 たとえば仏教の世界観において、人間構成の要素はバーリ文と漢訳〝阿含〟とではふつう一定の公式にしたがって説明される。いわゆる五蘊・十二処・ 十八界などである。しかし、地・水・火・風・空・識の六元素で説明した特殊な例もある。これはいわゆる〝原始仏教〟の公式的見解とは異なるものであるが、それだけに、あとからの混入と見なすことは無理であろう。むしろ、部派的な仏教が成立するよりも以前からあった古い思想で、のちに聖典を編集する際に整理されきれずに残ったものと見るべきであろう(Schayer)。』(P22~23)

『地・水・火・風・空・識の六元素で説明した特殊な例』一一これも「真言宗」の話である。

普通は、仏教でも『「地」「水」「火」「風」「空」の五つで、五大という。』(Wikipedia「五大元素」)のであるが『仏教では「地」を最低、「空」を最上の境地としており、般若心経の「色即是空 空即是色」もこの空の境地を表していると言われる。のちに「識」を加えた六大とする説も現れた。大地のようにすべてを支える地大。すべてに潤いを与える水大。すべてを浄化をさせる火大。すべてを養う風大。すべてを包み込む空大。万物の租である識大。』(前同)とあり、この「六大」を主張するのが「真言宗」なのだ。

(「開運の寺 真言宗 三白山 羽切不動寺」HPより)

「六大」とは『地・水・火・風・空・識の六つの普遍的な存在。真言宗で説く万物の根源体。普通、仏教では万物の根源体とか創造主とかを説かず、無実体性とか空とかを真理と説く。しかし真言宗ではこの六大を万物の根源体であり、仏も衆生もその体性は本来同一であるとする。ただし仏はこれを悟り、衆生はこれを悟らない。それゆえ、六大とは密号名字であるという。』(日本大百科全書(ニッポニカ)の解説)一一つまり、渡辺が上記の部分で強調したいのは、「真言宗」の「六大」は、決して新しい「真言宗独自」の考えなどではない、ということだ。しかし、問題なのは、渡辺がここでも「真言宗」という言葉をいっさい出さないで「党派的主張」をしている点である。要は、「学術的な客観性」が皆無なのだ。

(5)『 十九世紀の末ごろこの説(※ 釈迦の仏教は、派手な儀式や超能力的なものを含まず、比較的シンプルな人間的教えだったとする説)をヨーロッパの学者が唱えた時にはサンスクリット語の仏教聖典や漢訳やチベット語訳についても不完全なことしか知られていなかったのであるから、このように考えるのも無理はなかった。そのうえ神話や繁雑な儀礼をともなわない南方仏教の形態がドイツ、英国、オランダなどのプロテスタント国の学者に好ましく思われたので、バーリ仏教を〝原始仏教〟(仏陀自身の仏教)と同一視する傾向を助長したとも見られる(ポーランドの仏教学者シャイエルのことば)。わが国でも明治期以来、主として浄土真宗と曹洞宗とからバーリ語学者を多く出したのも偶然ではないかも知れない。この二宗派は煩瑣な宗教儀礼をしりぞけ、端的に宗教感情と直結するという点で、プロテスタントと類似したところがあるからである。』(P74~75)

要は、昔の西欧の仏教学者が「釈迦に近い原始仏教は、基本的にはシンプルなものだった」と考えたのは、儀式主義に否定的なプロテスタントだったからではないか、と指摘することで、「儀式主義」の「真言宗」を正当化しようとしているのである。

ちなみに、この説を唱えたスタニスラフ・シャイエルは「仏教学のポーランド学派の祖」ともいうべき人だそうだが、問題は、ポーランドが「保守派教皇のヨハネパウロ2世」を生んだほどの、伝統ある「カトリック国」であり、カトリックは「荘厳な儀式」が売り物だ、という事実である。

(ローマ教皇・ヨハネパウロ2世)

そもそもプロテスタントが「清貧」を強調して「華美な儀式」を嫌うのは、カトリックが世俗権力と結びついて金満腐敗しながらも、その財力で華美な儀式をとり行って民衆を惹きつけ騙したという過去を「恥ずべきもの」と考えるからである。「イエスは、派手な法衣や荘厳な儀式など求めなかった」と。

じっさい、ローマ教皇(法王)として、ヨハネパウロ2世、ベネディクト16世と続いた中での「聖職者による、信徒児童に対する性的虐待事件の頻発と、その隠蔽(スポットライト事件)」や「バチカン銀行の資金洗浄事件」などが行われ、それが明るみに出たせいで、ベネディクト16世は「異例の生前退位」をしなければならなくなったのであり、その後を継いだリベラル派の現フランシスコが、保守派の強硬な抵抗をあいながらも、教会改革を断行しなければならなくなったのである。

つまり、渡辺が持ち出したシャイエルの言葉には「保守派カトリックのプロテスタント否定」という党派心理が隠されており、学問的客観性の疑わせるものだったのである。

(6)『 その他バーリ文聖典には排列の順序や場所を誤った記述もあり、到底第二次的資料と見なすことはできない。近ごろでは日本人の学者の一部よりもヨーロッパの学者の方がかえって漢訳聖典の本源性を認めている。』(P112)

一方では「ヨーロッパの学者」の権威を「プロテスタントだから」と難癖をつけ、別の時には「ヨーロッパの学者」の権威を利用する。実に、いい加減なものである。

さて最後に、本書『お経の話』の第二部、最後の3章である、「9 法華経」「10 浄土教経典」「11 密教経典」の締め括り方の違いを見ていただこう。

(7)『 こういう教学的な傾向とは別に行動的な『法華経』の信者が中国にもいた。(※ 法華経の)第二十三章「薬王菩薩本事品」の本文にならい、自分の指、腕または全身を火中に投じて〝焼身供養〟と称した実例は中国では南北朝から宋代まで数世紀にわたって記録されている。日本でも奈良朝にはその例があった。

日本では聖徳太子作と伝えられる『法華義疏』をはじめ研究書が多いが、伝教大師最澄以来、天台による解釈が一般的となった。それと平行して通俗信仰の形態による法華行者は奈良朝と平安期とを通じて民間に活躍した。日蓮は『法華経』の教学面と実践面との両方を綜合したものということができよう。この経典(※ 法華経)の本文から推測されるインドにおける法華経グループの行動性は、日蓮や、その流れをくむ新興教団において再現されたと見ることもできよう。』

(P192~193)

要は、「法華経」信者は、「日蓮」や「創価学会」に代表されるのように「攻撃的」で「野蛮」だ、とそう言いたいのを、『行動的』と言い換えることで、渡辺はその陰湿な「印象操作」を、表面的に糊塗しているのである。

(8)『親鸞は『大経』の第十八願を〝至心信楽の願〟とよんでとくに重要視しているが、『観無量寿経』にはじめて出てくるアミダ仏像の礼拝や〝南無阿弥陀仏〟の唱名念仏なしには親鸞一派の他力信仰も成立しないであろう。』(P205)

じつに浅薄な「他力」批判であるが、これも渡辺お得意の「(真言宗の)為にする批判」である。

(9)『(※ 真言密教経典の)その内容が現実を肯定するところから、欲望等を是認しているようにも解せられ、ことに性行為を比喩に用いている点など、未熟者が誤解する材料ともなったこともあるが、(※ 真言経典が)密教の本旨である即身成仏一一人間的存在そのものが理想態であるという思想一一を明確に述べた経典である点に注意しなくてはならない。』(P214)

『比喩』だ、『未熟者』の『誤解』だ、『本旨』は違うのだ、等と、「真言経典」については、ずいぶん言い訳がましい。これはまさに「党派的」で「護教的」な態度であり、こうした「言い訳」が通用するのなら、渡辺が敵視して憎んでいる「日蓮宗」や「浄土宗」「浄土真宗」についてだって、渡辺の批判に対しても「それは『比喩』だ、『未熟者』の『誤解』だ、『本旨』は違うのだ」などと、正当化することも、十分に可能なのではないか。

しかし、「真言宗」だけは特別扱いにして「正当化」するのが、「真言宗の御用学者」である渡辺照宏の「本質」なのである。

初出:2021年3月18日「Amazonレビュー」

(同年10月15日、管理者により削除)

再録:2021年3月27日「アレクセイの花園」

(2022年8月1日、閉鎖により閲覧不能)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○