三上丈晴 『オカルト編集王 月刊「ムー」編集長のあやしい仕事術』 : 理性のバランス感覚

書評:三上丈晴『オカルト編集王 月刊「ムー」編集長のあやしい仕事術』(Gakken)

ご存知、オカルト雑誌『ムー』の編集長による、『ムー』のお仕事の、内幕紹介書である。

もちろん、「内幕紹介」ではあっても「内幕暴露」ではなく、『ムー』の編集方針を肯定的に紹介するものだから、「内部告発」的なものを期待してはならないが、それでも十分に興味深い話が聞けるので、「『ムー』? バカバカしい、そんなもの」などと言わずに、冒頭の100ページでいいから、ちょっと手に取って読んで欲しいと思う。

そこには、あの「あやしい雑誌」を作っている人たちの、かなり「リアル」な姿が描かれているからだ。

著者の三上丈晴は、生粋の『ムー』ファンであり、学生の頃から同誌への投稿を行い、なんどもその「独自見解」が「読者投稿コーナー」で紹介されていた人物だ。そして、当時『ムー』を刊行していた出版社「学習研究社(学研・Gakken)」の「狭き門」をくぐって、めでたく入社を果たした、秀才である。

最初に配属されたのは、『歴史群像』という当時たいへんに人気のあった「歴史読み物ムック」の編集部だったのだが、彼はその編集部で職場研修を受けている最中も、『ムー』誌への投稿を続けた、「社内投稿者」という折り紙つきの『ムー』ファンであった。(なお、現在『ムー』誌を刊行しているのは、学研の子会社に当たる「ワン・パブリッシング」である)

当時は、バブル経済の余韻が残る時期で、出版界もまだまだ元気であり、世間では「戦国武将」から「歴史」へとブームが拡大していたこともあって、学研も『歴史群像』編集部のさらなる強化に動いた。

その結果、『ムー』編集部にいたベテラン編集者が『歴史群像』編集部へと異動し、トレードするかたちで、三上は晴れて『ムー』編集部へ異動することになったのである。

『ムー』編集部の「リアル」がどんなものであったか、三上の異動の際の様子が、それを端的に示してる。

『「歴史群像」に「ムー」の読者がいるという話は、もちろん「ムー」編集部の人間にも知られている。というのも、編集部が同じフロアにあったからだ。こいつが読者コーナーに投稿してきた男か。予想通り、オタクの雰囲気満々だなと噂されていたに違いない。

なにしろ、研修中にも投稿したからだ。入社したにもかかわらず、会社の雑誌に投稿してくるとは、よほどの変人だ。社員にもかかわらず、執筆者コードをもっているのだ。まさか、そんな人間が「ムー」編集部に配属されてくるなど、だれもが予想だにしなかったことだろう。

(中略)

隣の「歴史群像」編集部にいるときから、「ムー」編集部の人間からは奇異な目で見られていた。近寄ってきては、だいたい口をそろえて、こう語る。お前、ビリーバーだろう。「ムー」に書いてあることを信じてるんだろ。いっておくけど、「ムー」編集部の人間は、だれひとり内容を信じていないからな、と。

なぜか、みんな楽しそうである。おもちゃが来たようなはしゃぎようだ。予想とはまったく違う現実を突きつけられ、信仰がゆらいでいく新興宗教の信者の自我崩壊を期待し、楽しんでいるかのようだった。

拒絶され、シカトされるでもなく、とにかく笑顔で迎えてもらったことは、何より幸いである。元読者のビリーバー、結構である。自我が崩壊するなら、するままに。期待をされているペルソナを演じることも、ある意味、社会人にとって必要なスキルである。かくして、「ムー」編集部員としての人生の幕が上がったのである。』(P85〜87)

このように、『ムー』誌を編集している人たちは、同誌で語られていることを本気で信じているわけではなかったのだが、これはまあ当然のことであろう。本気で信じていては、まともな雑誌など作れるわけがないからである。

したがって、ここで注目すべきなのは、その点ではなく、『ムー』編集部の先輩たちから『元読者のビリーバー』だと見られていた三上が、『期待をされているペルソナを演じることも、ある意味、社会人にとって必要なスキルである。』と書いている点だ。

つまり、異動当時、若き三上がこの通りのことを考えていたという保証はないものの、少なくとも現在の三上は、『ムー』の名物編集長としての『ペルソナ』をかぶって、編集長を務めてもいれば、この本も書いている、ということだ。

三上は、自身の立場を「メタレベル」から俯瞰し、期待される『ムー』編集長像を「演じている」わけである。

だが、これは、言うほど簡単なことではない。

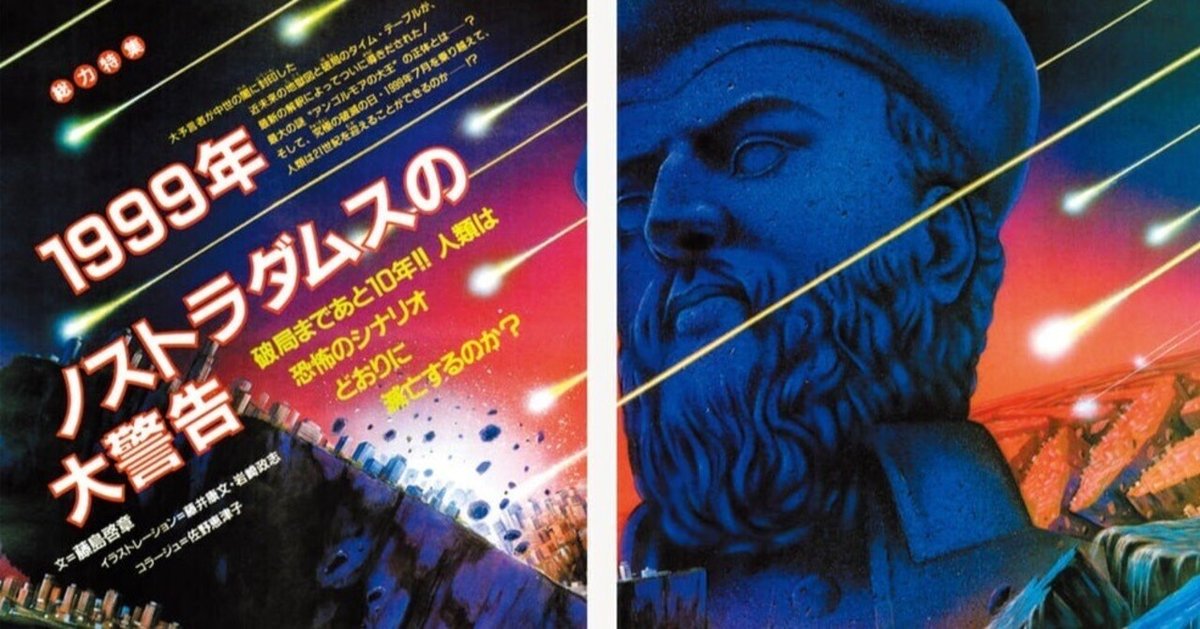

つまり、三上としては、『ムー』誌で扱われているような、『UFO、UMA、心霊写真、ストーンサークル、ノストラダムス、ユリ・ゲラー……』といったことを「丸ごと信じているわけではない」というスタンスを示しつつ、しかし「丸ごと信じていないわけでもない」というスタンスを、同時に示さなければならない、まさに「バランス感覚」の試される位置に立たされている。これが、言うほど簡単なことではないというのは、想像に余りあるところなのではないだろうか。

三上は『ムー』の編集者として、そうしたもの(広義オカルト的なもののあれこれ)を、本気で信じている人たちとの良好な人間関係を保たなければ仕事にならない反面、そっちにどっぷりとハマってしまうと、編集者に必要な「客観性」が失われて、ある程度は広く読者に楽しんでもらえる誌面作りが、できなくなってしまう。

先輩編集者たちが、新人の三上に対して『お前、ビリーバーだろう。「ムー」に書いてあることを信じてるんだろ。いっておくけど、「ムー」編集部の人間は、だれひとり内容を信じていないからな』などと、ニヤケながらも、わざわざ挑発的なことを言ったのは、彼ら自身、本当は「ムー的なもの」を信じていないにもかかわらず、その「本音」を誌面に出すこともできなければ、取材対象に語ることもできなかったからであろう。

つまり、三上が「身内」であるからこそ、安心して、こうした本音を、おおっぴらに口にすることができ、その「開放感」に浸っていたのである。

したがって、本書における三上のスタンスも、こうした「微妙なバランス」の上に成立している。

つまり「丸ごと信じているわけではない」けれども「信じていないわけでもない」。

そもそも、まるっきり信じてはおらず、いわば読者や取材関係者、そして自分の仕事を「内心では馬鹿にしながら」やっていたのでは、良い仕事ができるわけがない、というのは、本書で三上自身も書いているとおりなのだ。

したがって、三上のスタンスは「99パーセントはありえない話だというのは、われわれ自身も認めるところだけれども、しかし、1パーセントの可能性が残されているかぎり、われわれはその1パーセントに賭けて、読者を楽しませようではないか」というものなのである。そして、その仕事を現に実践しており、本書でもそのように語っているのだ。

だが、これもまた、なかなか微妙なところで、三上が本書でやっているのは「私は、メタレベルの認識に立って、この仕事をしている」ということを「メタレベルで語っている」、ということになる。

つまり、本書は、「二重構造としての客観性(対象の相対化)」ではなく、「三重構造としての客観性(対象を、相対化している私を、語る私)」という位置から書かれているのだ。

だから、本書は「軽い調子」で書かれているものの、「書かれている内容」そのものではなく、「それを書いている著者」の「実は語られていない内面」の複雑さが、非常に興味深い本だと言えるだろう。

著者は、決して「嘘」はついていないけれども、こうした「多重の韜晦」によって、じつは著者自身の立ち位置が、本当に「客観的」であり得ているのか、という点は、かなり微妙な問題だからだ。

例えば「ドラッグ」は、体験しないかぎり「それそのものを直接に知る」ことはできないのだけれども、直接知るという「体験」において、その知る主体である「私」自身が、一定の「変容」を被っているかも知れず、また、多少は「変容している」と考える方が「客観的」だろう。

だが、だとすると、「ドラッグ」を体験して、それを「客観的に評価しよう」と考えていた「体験前の私」は、ドラッグの「体験後」には、もはや存在せず、体験前に望んでいたような、ドラッグ(体験)を「客観的」に評価することは、原理的に不可能だ、ということになってしまうのだ。

つまりこれは、一種の「観測問題」であり、これと同じことが「オカルト体験」にも言え、三上丈晴の「オカルト」に対する「客観的たらん」とする立ち位置の、原理的な「不可能性」を抱えている、とも言えるのである。

○ ○ ○

新人三上が『ムー』編集部へ来た際、先輩編集者たちが、『ムー』オタクの三上に対し、どうして馬鹿にしたような態度とったのかと言えば、それは、彼らが、基本的には「理数系の高学歴者」だったからである。だからこそ彼らは「ムー的なもの」を、まるっきり信じていなかった。

そもそも「学研=学習研究社」は、その名のとおりで「科学と学習」と総称される「学習雑誌」を刊行している出版社なのだから、編集者が高学歴者かつ理数系が少なくなかったのも当然で、多くの人が感じるように、『ムー』のような雑誌を出していたことの方が、むしろ不思議なのである。

無論、『ムー』が創刊されるにあたっては、それ相応の経緯があり、反発もあっての船出であった。

当初、『ムー』は「学習雑誌」の中の「娯楽読み物コーナー」を特化拡張した雑誌として企画された。要は、そうしたものが「子供たちに受ける」と確信した編集者が、折からの雑誌創刊ブームに乗って、周囲の反対を押し切り『ムー』を創刊したのだ。

したがって、創刊当初の『ムー』は、「娯楽読み物コーナー」の延長として、子供たちが喜ぶ「オカルト・エンターティンメント」的な誌面作りだったのだが、しかし、これがウケなかった。

それで、創刊1年にして「廃刊」の危機が迫ったため、編集部は雑誌の存亡の賭けて「誌面を一新」することにした。つまり「にぎやかで楽しい誌面」ではなく「マニアックで情報力の多い、黒い誌面」へと路線変更がなされたのである。そして、これが当たったのだ。

「娯楽読み物コーナーの発展形」という、言うなれば「子供だまし」ではなく、「専門誌」であるからには、マニアの要求にも応えるものでなければならなかった、ということだ。

だが、そういうものを作ろうと思えば、編集部員の方も、それに勝る「理論派」でなければならない。

「微妙なオカルト話」を、マニアをも説得するだけの記事に仕立て上げるには、編集部員の方は、それなりに「正統科学」を踏まえておかないと、「上手な嘘」をつくこともできなかった、というようなことであろう。

そんなわけで、三上が『ムー』編集部に移動した頃には、理数系の辣腕編集者たちが、『ムー』を作っていたのである。

したがって、当時の先輩編集者たちには「ストレス」があったはずだ。身も蓋もなく言ってしまえば「こんな雑誌を作るために、学研に入社したんじゃない」という気持ちを持っていた編集者もいたことだろう。

だが、それも仕事なのだから、仕方なくやっていたところに、『元読者のビリーバー』と思しき三上がやってきたのだから、彼をからかいたくなるというのは、理解できる感情ではないだろうか。

その点、三上の場合は、先輩編集者たちとは違い、もともと『ムー』ファンであったから、先輩たちほどの「葛藤」は無かっただろう。しかしまた、当然ながら、それがぜんぜん無かったわけでもないはずだ。

お気楽な読者時代とは違って、「ムー的なもの」を信じることにおいて、濃淡のある、そのあらゆる人たちと上手く付き合っていかねばならないのだから、言うなれば三上は「多重人格的な振る舞い」を自身に課さなければならなかったはずだ。

一一となると、三上もまた、やはり完全に客観的な「観察者」に止まることはことなど出来てはいないと、そう考えるべきだろう。三上はすでに「オカルト観察者」であると同時に「観察されるオカルト関係者」の一人でもあるからである。

したがって、本書の醍醐味は、非常にバランス感覚に優れた著者ではあるけれども、それがどこまで「本物」であり得るかという問題であろう。

「ドラッグ」をやった者の意見は、どんなに「客観的」であろうとするものであっても、その「当事者性」のゆえに、完全に「客観的」ではあり得ない、というジレンマである。

そして、これは「信仰を持っている宗教学者の客観性」問題と、まったく同じだとも言えよう。

彼らが語ることは、いかにも「客観的に誠実」であるかのようだけれど、それは本当にそうなのか、そんなことが、そもそも「可能」なのか?

しかし、実のところこれは、私たちすべての人間に課されている、「信じるということのジレンマ」なのである。

(2022年11月27日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○