最相葉月 『証し 日本のキリスト者』 : 「信仰」とは 何か?

書評:最相葉月『証し 日本のキリスト者』(角川書店)

『構想10年、取材6年。1000ページを超える圧倒的なボリュームで綴る渾身の長編ノンフィクション。』ということで、なかなかの大冊であった。

最相葉月は、第2著書『絶対音感』(1998年)以来、ずっと気になってきたノンフィクション作家ではあったが、気になるのは同書や、『青いバラ』『星新一 一〇〇一話をつくった人』『セラピスト』といった分厚いものが多くて、買ってはいたものの、長らく読む機会を逸してきた。

だが、先年やっと『星新一 一〇〇一話をつくった人』を読んだところ、これが期待以上に素晴らしかった。そこでまた、『絶対音感』『青いバラ』『セラピスト』などなどを買い直したものの、またもやこれも積ん読の山に埋もれさせてしまっていた。

しかし今回は、「宗教批判者」である私の、守備範囲のど真ん中に踏み込んでくる作品である。しかも、1100ページ弱という大冊。これは、いま読まねば、将来的にも読めないだろうと、即座に購読した。

本書の特徴は、著者の意見を極力排した「聞き書き」本である点だ。

相手は、神父・牧師から(カトリックで言うところの)平信徒まで。また、サブタイトルの『日本のキリスト者』というのは「日本でキリスト教信仰をしている人」という意味であり、「日本人」に限定しているわけではない。本書のインタビュイー(インタビューの受け手)には、フィリピンなどからの出稼ぎ外国人クリスチャンなども含まれている。

『なぜ、神を信じるのか。全国の教会を訪ね、135人に聞いた信仰のかたち。

「証し」とは、キリスト者が神からいただいた恵みを言葉や言動を通して人に伝えることである。

本書は、北海道から沖縄、五島、奄美、小笠原まで全国の教会を訪ね、そこで暮らすキリスト者135人に、神と共に生きる彼らの半生を聞き書きしたものだ。自然災害や戦争、事件、事故、差別、病のような不条理に直面してなお、彼らは神をどうして信じられるのか? なぜ、信仰は揺るぎないものであり続けるのか。

回心、洗礼、家族、献身、開拓、奉仕、社会、差別、政治、戦争、運命、赦し、真理、そして復活……。それぞれの章で語られる「証し」のなかで「信仰とは何か?」という有史以来の謎に向き合い、終章の「コロナ下の教会、そして戦争」で、日本におけるキリスト教の現在地をも筆者は照らし出す。』

「135人」と言っても、実際にインタビューした数は、もっと多い。

また、インタビューは、一人1回と決まっていたわけではなく、1回で終わる人もいれば、時期をずらして何度もインタビューした人もいる。それらをひっくるめての結果として、記事にはできなかったものも当然あっての、「135人」である。

前記のとおり、本書は、これまでのノンフィクション作品とは違って、著者の意見・感想というのが、徹底して排除されている。

実際には対話(質問応答)形式による「インタビュー」が行われたのだが、本書では「問い」の部分を排除して、回答の部分を「一人語り」のようなかたちに編集してある。

しかしそれは、ことさらに「質問者」の姿を隠すためではない。

それは、「語り手(インタビュイー)」が「えっ、それはどうしてかってですか? それはね」といったような、「対話の痕跡」を意図的に残していることからも明らかだ。

最相は、インタビュイーに、その「信仰」における核心部分を語ってもらいがために必要な質問をしてるのであって、特別な意図と方向づけを持って「何かを語らせる」ために誘導したのではない。だから、回答がなされた後には「質問」自体には、あまり意味がないからで削除したのだし、「質問」を残すことで、インタビュイーである語り手の「(印象としての)主体性」を薄めることはしたくなかったのであろう。

こうしたことは、本書に関する著者インタビュー「日本人にとって「信仰」とは何か? ――『証し 日本のキリスト者』最相葉月さんインタビュー」での、最相の『今作でこうした形式を採ったのは、「とにかく人の話をしっかり聞く」ことがしたかったからです。』という言葉に示されている。

では、「とにかく人の話をしっかり聞く」とは、何を意味しているのだろう。

それは「信仰なんて迷妄だ・いやそうじゃない」とか「神は存在するとかしないとか」いった「意見を戦わせる」前に、両者ともに「信仰とは何なのか?」ということを、まずは考えるべきだ、ということである。

例えて言うならば、「南京大虐殺は、あったとか無かった」とか意見を戦わせる前に、まずは「歴史をしっかり勉強しろ」というのと、同じことなのである。

いうまでもなく、最相がここで立っているのは「無宗教者・無神論者」の立場である。

彼女は、その「無宗教者・無神論者」の立場から、むしろ同じ「無宗教者・無神論者」に対して「信仰を虚妄だとかそうでないとか言う前に、まずは、信仰とは何なのかをしっかり知るべきであり、彼らの主張に耳を傾けるべきだ」と言いたいのである。

「宗教否定者」「宗教批判者」あるいは「キリスト教批判者」は、実のところ少なくない。

面と向かっては言えなくても、匿名でなら「あいつらは、頭がおかしい」とばかりに、「宗教のド素人」が「信仰者」を見下して評することは少なくない。

だが、彼らは、それだけの「見識」があってそれを言うのかといえば、無論そんなことはない。

例えば「キリスト教は、愛の宗教だというけれど、キリスト教ほど多くの人を殺してきた宗教も他にはない」などと言う人は珍しくないが、そういうことを言う人のうち、いったい何人が「聖書」を読んだだろうか?

また、キリスト教の側が「十字軍による異教徒虐殺の歴史を、どのように正当化しているか?」あるいは「反省しているか?」、あるいは、それを「神学的に、どう位置づけているのか?」。そうしたことを知った上で批判しているわけでもない、というのも明白であろう。

要は、そうした「宗教批判」の99パーセントは「聞きかじりの知ったかぶり」でしかなく、本当の意味での「宗教批判」にはなっておらず、またそうしたものでしかないからこそ、「信仰なんて迷妄だ・いやそうじゃない」とか「神は存在するとかしないとか」いった「水掛け論」に終始することにもなるのである。

したがって、「宗教」を否定したり批判したりするのであれば、まずは「宗教」を「知らなければならない」のであり、それは何も「積極的な宗教批判者」に限られた話ではない。

つまり、「私は、宗教なんか信じないけど、他人がやる分には口を挟む気はない。勝手にやったらいいと思う」というような「その他大勢」についても、本当にそれでいいのか(良くはない)、ということである。

なぜなら、私がいつも書いているとおり、「私は、宗教なんか信じないけど、他人がやる分には口を挟む気はない。勝手にやったらいいと思う」というようなことを言っている「その他大勢」というのもまた、その実態は、自身の信仰に自覚すらない「いい加減な信仰者」であり、だからこそ、自身の「信仰」について、まったく考えたこともなければ気づきもしていないだけの、「宗教的問題性」を抱えた人たちだからだ。

「信仰」の問題とは、「宗教」に限った話ではない、というのは、「宗教」の問題をまともに考えたことのある人には、自明な話だ。

例えば、「愛国心」も「信仰」であり「宗教の一種」であるし、タレントなどに対する「推し活」なども「信仰」であり「宗教の一種」である。

だが、こういうことを「信仰」に過ぎない、「宗教の一種」であると感じている人は、きわめて少ない。

例えば、私の趣味である「初版本収集」や「戦車模型のコレクション」といったものも、「信仰」であり「宗教の一種」といっても良いだろう。

なぜなら、「初版本」や「戦車模型」に対して私が見ている「特別な価値」など、「客観的には存在しておらず、それは個人的な思い入れであり、幻想でしかない」のは、明らかだからだ。

しかし、多く人は、自分の「信仰対象の権威」を、「個人的な幻想」にすぎないとは、なかなか思えない。

「初版本」や「戦車模型」なんて、興味のない人には「ゴミ同然」であり、そう感じて当然なのだが、なかなかそうは思えなくて、「その素晴らしさ」を必死にアピールして、その「価値」を認めさせようとしがちである。

そしてこれは、「神」であり「宗教」についても、まったく同じことだ。

それらは、「客観的な事実(としての価値)」ではなく、「個人的な趣味(としての価値)」でしかない。

そう自覚して「信仰」する分には、その人の勝手なのだが、しかし「宗教」に関わる悪しき問題は、「宗教」が長らく「絶対真理の所有者」を僭称してきた(嘘をついてきた)し、そうした「幻想(誤認)」を「信仰」する人が、今も絶えないところに発生するものなのだ。

したがって、「宗教」問題を(ごく一部ではあれ)解決するためには、まず、その手前にある「信仰」問題を考え、理解しなければならない。

「信じ尊ぶ(仰ぐ)」とは、どういうことなのか? それをする「人間という生物」は、どのようなものなのか?

それを考えず、知らないまま、「信仰なんて迷妄だ・いやそうじゃない」とか「神は存在するとかしないとか」いった「意見を戦わせる」のは、まったく不毛でしかない。

だから、最相はここで、まずは「聞くことに徹しよう」「彼らが何を考えているのかを、知ることに徹しよう」としたのである。

そして、「信仰」を、正しく批判的に知ることができたならば、「宗教」は「幻想」であり、「個人的な趣味」にすぎないということも、おのずと理解できるようになるのである。

「信仰者」であれ「宗教批判者」であれ、「信仰」を正しく理解していないからこそ、どちらもそれぞれに「幻想」を抱くことになる。

「信仰者」は、「見たいものだけを見る」ことによって、自らの「信仰対象」を絶対化し、「宗教批判者」も「自らが見たいものだけを見る」ことによって「他人の信仰を否定」しながら、自身の信仰を正当化して、自分の信仰にしがみついている。

だから、本書を読んで「なるほど、キリスト者のことが、よくわかりました」というような感想は、完全に「落第」なのだ(「Amazonカスタマレビュー」参照)。

キリスト者の「信仰」がどういうものなのかが「よくわかった」のなら、当然、自身の「信仰」、「宗教」ではなく「信仰」も、当然、問われるはずなのだが、そこに思いが至らないのは、その人は、本書が扱っているのが、「宗教の問題」だと「限定的に」思い込んでおり、「信仰の問題」だとは、まったく気づいていない、という何よりの証拠。

こうした人は、「宗教」と「信仰」の区別すらついていないのに、また、その区別がついていないからこそ、他人事のように、「信仰としての宗教」を批判したり、肯定的に評価したりするだけで終わってしまい、少しも自分自身の「信仰」には思い至らないのである。

○ ○ ○

さて、本書を読んで私が気づかされたのは、「信仰者」というのは、必ずしも「(信仰対象を)信じているわけではない」という事実である。

キリスト教信者で言えば、必ずしも「神の存在を信じている」わけではないのだ。

「信じているわけでもないのに、信者とは、これいかに?」という話であり、普通に考えれば「それはおかしいんじゃないの?」となるのだが、実際には、それが「信仰の現実」なのである。

例えば、私は先日、牧師である沼田和也の著書 『牧師、 閉鎖病棟に入る。』のレビューの中で、沼田が、いかにもドラマティックに、

『わたしはこのとき気づいた。自分が神の神殿であり、神の霊が自分の内に住んでいることを、このわたし自身ぜんぜん知らないし、信じてもいないと。』

と書いておきながら、それで信仰を捨てるわけでもなく、その疑問をいかにして乗り越えたかを語ることもないままにしていることを批判した。

信じてもいない神を「信じているフリ」をするのは欺瞞であり、なにより自分の神への冒涜ではないのか、と言いたかったわけなのだが、最相葉月による本書を読むと、どうやら多くのクリスチャンは「神を信じます」と信仰告白して「洗礼」を受け、クリスチャンになったとしても、その段階で「神を信じているわけではない」ようなのだ。

つまり、「信じます」というのは、「(今現在)信じています」という意味ではなく、「信じられるように努力して、神を求めていきます」という意味でしかなく、この段階では「信じています」ではないのである。

だから、本書では、神父牧師も含めて、信者であるはずの人の多くが、しばしば「神の存在に疑いを抱く」し、そうしたことについて、神父や牧師は、基本的に、それを責めたりはしない。

むしろ「そうやって、迷いながらも神を求めていくことこそが、信仰なのだ」と大筋そのように語って、「神を求める方向でさえあれば、今は信じていなくてもかまわないし、それは仕方のないことだ」とするのだ。

これは、たぶん、前述の沼田和也牧師の場合も同じで、「自分は、まだまだ神を信じていないけれど、しかし、神を求める気持ちに偽りはない」と、そう言いたいのであろう。だからこそ『このわたし自身ぜんぜん知らないし、信じてもいない』などと公言できたのである。

こうした「今は信じきれなくても、神を信じようという気持ちさえあれば、それが信仰なんだよ」という言い方は、いかにも「物分りが良く」て「日本人的」だ。

「できなくてもいい。努力することが大切なんだ」というわけである。

こうした物言いは、確かに「耳障りが良い」から、つい「なるほど」と思ってしまいがちであるが、しかし、それは大きな間違いだ。

なぜなら一一彼らは、自分が「信じてもいなければ」、当然「確証」を掴んではいない「神という信仰対象」について、他人に対し「神を信じれば救われる」とか「キリスト教の神は、愛の神である」とかいった、「見てきたような嘘」をつくからである。

自分が「確証を掴んだ」と思い、自分がその「信仰」は「絶対に正しい」と思い込んでしまったのなら、その信仰を他人にも勧めようとするのは、むしろ当然だろう。

だが、自分が信じてもいないものを、さも信じているかのように装って、「他人を巻き込む」というのは、端的に「詐欺」ではないか。

だから、そうした「信仰生活(活動)」の中で、徐々に「信仰を深めていくのが、信仰である」などと、いかにも「もっともらしいこと」を言ってみても、そもそも、そう言っている人自身が、その信仰が絶対だとは思っておらず、要は「間違いである可能性」を残している状態でしかないのに、「それでいいのだ」などと、バカボンのパパみたいなことを言って太鼓判を押すのは、どう考えても、他人の人生に関わる、きわめて無責任な「嘘」でしかありえない。

つまり、「今は信じきれなくても、神を信じようという気持ちさえあれば、それが信仰なんだよ」という、いかにももっともらしい言い方の本質とは、「神がいるかどうかの保証は掴んでいないが、とにかく神がいるということを前提に努力すればいい」という「自己欺瞞」に過ぎない。

そこでは「もしも、神が存在しなかったら、どう責任を取るのだ?」という、当たり前の疑問が、あらかじめ排除されている。

では、なぜそうなるのかといえば、それは「宗教」というものが、「現実」や「事実」はどうでもよくて、要は「気持ちの問題」でしかないからである。

言い換えれば、「神が実在するか否か」という現実の重要問題以前に、「神は実在する」という「前提(お約束)」で、それを「信仰」する(盲信する)。「それでいいのだ」ということである。

「存在しないものを信仰しても、無意味じゃないか」と、多くの人は「当然の疑問」を持つだろうが、そうではない。

「神」が存在しようとしなかろうと、「存在すると思うこと」によって「救われる」人は、現にいる。だからこそ、「信仰」の対象は「キリスト教の神」だけではなく、「イワシの頭」だってかまわない。

それが「救ってくれる」と本気で信じられれば、その信仰対象など実在しなくても、嘘でも、その人は「気分的に救われる」のだ。そしてこれが、一一「信仰」の本質なのである。

だから、「宗教」というのは、いつでも「結論ありき」なのだ。

「神は、いるかいないか」ではなく、自分が救われたい以上、救い主としての「神」は存在する。それが「存在する」ことを前提にしないと、「宗教」は成り立たない。

存在するかしないかがわからない状態で、「真理」を探求していくのは、「科学」ではあっても、「宗教」ではない。その意味で、「宗教信仰」とは、基本的に、すべて「盲信」なのである。

しかも、他人を「無責任に巻き込んで恥じない盲信」なのだ。

「初版本はいいよ」「サッカーは素晴らしいよ」といったような、ある程度「自己相対化のできた信仰」なのではなく、他者に対する「責任」を負わない、「自他の区別がついていない、絶対的な盲信」なのだ。

だからこそ、人殺しだってできるのである。

○ ○ ○

最相葉月は、本書において、可能なかぎり、自身の立場を出さないようにしている。

しかし、それが、比較的はっきりと出ているのは、「あとがき」の次の部分であろう。

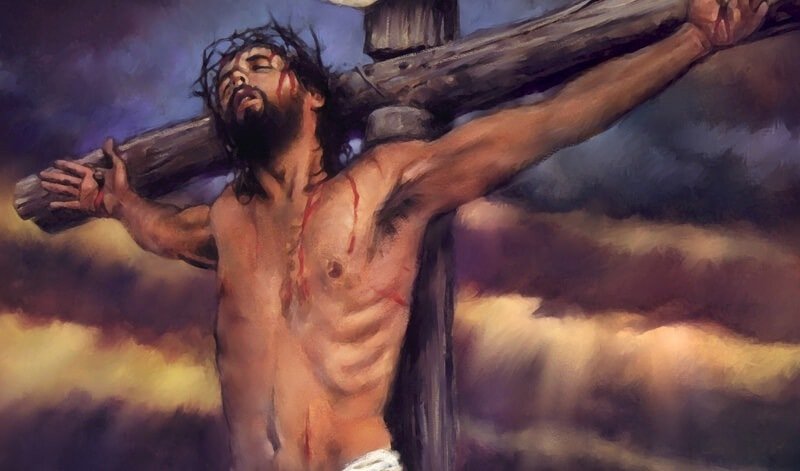

『 筆者が参加したイースターの日、荒井は(※ 「無教会派」の伝道者・荒井克浩)は「復活者の傷あと」と題する説教を行った。それは荒井自身がたどり着いた信仰の転換、贖罪信仰との決別ともいうべき宣言だった。

本書に登場するキリスト者の多くが語るように、贖罪信仰とはキリスト教、特にカトリックと一部のプロテスタントでは要ともいえる教理である。

主イエスは私たちの罪を贖うために十字架に掛けられ、殺された。私たちはイエス・キリストの死によって、自らの罪が赦された、つまり、イエスの死は贖罪の死であると、そう教えられてきた。

子どもたちが集う日曜学校でも、イエスの死によって、私の罪が赦されたと教えられる。イエス様、悪いことをしました、ごめんなさい。子ども心にそうお詫びして、イエス様に感謝することが、クリスチャンの骨格であるように理解されてきた。

根拠とみなされる聖書の箇所はいくつかあるが、この日、荒井がとり上げたのはキリスト教の迫害者であったものの、突然の回心を経てキリスト教の伝道者になったパウロが、ローマ帝国支配下のコリントの共同体へ送った手紙の一説である。

「罪と何のかかわりもない方を、神はわたしたちのために罪となさいました。わたしたちはその方によって神の義を得ることができたのです」(コリント二5・21)

罪と何のかかわりもない方とは、イエス・キリストのことである。無教会主義の創始者である内村鑑三もまた、これをもってイエスの死を贖罪の死と見ていた。

コロナ下で繰り返し自分の信仰を問い質した荒井は、識者の書物に問い、聖書に立ち戻った末に一つの地点にたどり着いていた。それが伝道集会の冊子「十字架の祈り」に掲載された、「贖罪信仰との決別」と題する宣言だった。

荒井曰く、十字架の死はイエスが人々を救うために計らった贖いの死ではない。パウロと贖いとは書いていない。イエスが神のみ旨を歩んだ結果、殺害された死である。そこに栄光はない。「神御自身が罪人として十字架につけられた」、すなわち、「神が罪となった」というだけである。

イエスは十字架の上で、「エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ(わが神、わが神、なぜ私をお見捨てになったのですか)」と叫び、絶命した。それは、神を信じられなくなった者の叫びである。つまり、イエスは不信仰者となって死んだのだ、と。

そして、荒井は次のように書いた。

〈イエスは弱かったのである。敗者である。しかし神はその弱さに立たれたのである。イエスの十字架の死はどうしようもなく弱いことの証明であったが、その愛なる生き方ゆえに、その弱さに「然り」を与えたのである。パウロにとっての復活のイエスはそのような弱い「十字架にかけられたままのキリスト」であった。無力な弱者キリストであったのである。

復活者キリストは、立派な贖罪の死の後の輝く復活者では全くない。

私はパウロの信じる無力で弱いキリストを信じる。同時に本当は弱さそのままであったイエスを、強者に仕上げた贖罪信仰を憎しみに近い形で放棄するのである。

ウクライナの戦禍で死に行く無力で小さき人々に、キリストの贖いがいかなる力を与えようか。彼らは罪ゆえに死ぬのであろうか?

神がウクライナの死に行く人々と共に死なれる、それこそが慰めなのである。

私は贖罪信仰を放棄した。

願わくは強者の無教会に多少なりとも弱者の風が吹くことを祈る〉

贖罪信仰との決別宣言は、無教会に集う人々に戸惑いを与えたのではないか。教派による違いはあるものの、イエスの死は贖罪の死である、という教えは本書に登場するキリスト者をはじめ、多くのキリスト者の胸に深く刻まれている。

荒井にそう問うと、いつもと変わりなく誠実に、言葉を選びながらこう答えた。

「私の『神が罪となる』というとらえ方は、私の実存に喰い込んでいるものであり、これは贖罪ではないものです。神はひたすら人間と同じ罪人となる、そこにおいて神が罪人である人間を受け入れる、というものです。そこにおいてしか、人間の存在の根本からの救いはないと信じています。

神は天上に鎮座している方ではなく、じつは初めから人と共に地におられる存在でした。それを、天上のものとしてしまったのは、贖罪信仰をはじめとする人間の作り上げた信仰です。人間は処女懐胎を作り、イエスを神格化し、三日後に輝く復活を作り、神の支配を作り、栄光の神を作り上げました。作り上げた神を偶像として信じるに至ったのです。それがおそらくは現在のキリスト教の概要でしょう。神をすべての権威、栄光、上座から引きずり降ろさねば、私たちの信仰は死んだものとなります」

高みで裁くのではなく、十字架につけられ苦しみうめき、地上の苦しみと共に苦しむ神。この世の苦難を背負い苦しみうまく、弱い姿。しかし、それでよいのだと、弱いまま生きてよいのだという「万人救済を望む神の愛」の福音を述べ伝えることこそが十字架の信仰であり、無教会は今日からこの信仰に立つ。荒井はそう宣言するのであった。

荒井には賛意を示す声が届いているものの、「イエスの死が贖罪の死であると信じている方々の想いは尊重しなければ」という意見や、「では私の罪はどう処理されるのか」と戸惑う声も寄せられた。

荒井は彼らへの応答として、「十字架の祈り」二〇二二年三月号と駒込キリスト聖書集会の五月十六日付ホームページにおいて、「贖罪から信仰義認へ」と題するメッセージを公開した。「義認」とはキリスト教において、神が人間をの罪を赦し、正しい人と認めることを意味する言葉である。

〈イエスの最後は不信仰者であった。神は不信仰者になり、この世の不信仰者を受け入れたのである。その不信仰者の一人に、この私がいることを知る。今もなお、神は「十字架につけられたままのキリスト」(コリント一1・23、2・2、ガラリア3・1)の姿で、罪人なる私を受け入れてくださり続け、受け入れた者を義として信を与えているのである。

これは信仰義認論であり、贖罪論ではない。』(P1082〜1085)

長々と引用したが、これが本書の「眼目」であり「クライマックス」である。

だが、その意味するところを理解できた人は、無教会派の信者にさえ少ないであろうから、少し詳しく解説していくことにしよう。

まず、『コロナ下で繰り返し自分の信仰を問い質した荒井は、識者の書物に問い、聖書に立ち戻った末に一つの地点にたどり着いていた。』(P1083)と書かれいている部分の、荒井が参考にした『識者』の一人は、間違いなく、私が以前にレビューを書いた、プロテスタント神学者(聖書学者)の「青野太潮」であろう。

青野太潮は、その著者『「十字架の神学」の成立』(1989)、『見よ、十字架のイエス 神の逆説的な働き』(1992)、『十字架につけられ給ひしままなるキリスト 説教・講演集』(2004)、『「十字架の神学」の展開』(2006)などの著作において、聖書学的見地から、従来の「贖罪論」を批判してきた。

青野は、前記のレビューで取り上げた、その著書 『どう読むか、新約聖書 福音の中心を求めて』(2020)で、次のように語っている。

『 私は、何を「リアル」と考えていくかということが、私たちの信仰においても、極めて重要なことだと考えています。「信仰のゆえに当たり前だと思っていることがら」のなかに、いかに多くの「アンリアル」なことがらがあることか、「イエスさまは死ぬために生まれてきた」などという理解は、そして「イエスさまは、自分は死ぬために生まれてきたのだということを知っていて、その上で事実そのように生きてくださったのだ」などという理解は、その「アンリアル」の最たるものではないだろうか、と私は考えています。イエスは全き人間として生まれ、そして生きられたのだ、という「受肉」の真理と、それは大きく矛盾しているのではないか、と私は考えています。』(同書P130)

これについて、私は同レビューで、次のように解説している。

『例えば、ここなどは、キリスト教では当たり前(正統)の「教義」として教えられている「贖罪論」を批判した部分だ。「贖罪論って、普通に考えたら、おかしいでしょう。ぜんぜんリアルじゃないじゃないですか」と。

こう、ごく簡単に説明しても、細かいところを見ていけば、引っかかるところはあるはずだ。たとえば「イエスが贖ってくれたのは、原罪なの? それとも、人間が生まれてから犯した罪の方なの? 両方なの?」といったことだ。

言うまでもなく、イエスが「原罪を含むすべての罪を贖ってくれていた」とすれば、それ以降に生まれた人間は、生涯「罪」を犯さない天使のような生物になっているはずなのだが、現実にはバンバン罪を犯しているし、そもそもキリスト教徒の神父だ法王だといった人でも、大いに人殺しすらしているのだから、イエスが贖ったのは、どうやら「個々が生まれてから、個々に犯した罪だけ」であり「原罪」はそのままのようなのだ。しかし、これは、おかしい。

そもそも、人間が(原)罪を犯して自業自得の罰を受けているとしても、直接、罪を犯したわけでもない「アダムとイブの子孫」まで罪を負わせるのは(やっぱり)可哀想だと、(そもそもそれを科した)神が人間に憐れみをかけて、イエスを派遣したのなら、イエスは「原罪」まで全部きれいに贖ってしかるべきなのだ。だが、実際には「原罪」は残しておいたようで、神のやることは、なんとも中途半端である。

無論、こうした「無理矛盾」を正当化する理屈など、いくらでもひねり出されている。たとえば「人間はできるかぎり努力して、自分の力で罪を克服しなければならない」とかいった理屈などだが、それなら「イエスの派遣」や「贖罪」など、そもそもしなければいいという話にもなって、どっちにしろ「贖罪論」というのは「無理のある理屈」なのである。』

簡単にいうと「贖罪論は、現実に立脚していない、矛盾だらけの空論である」ということだ。

だが、それが「(人間の)歴史的」に正統教義とされてきたからには、それを訂正することは許されない。なぜなら、その正統教義を守るために、多くの血が流されてきた歴史があるからで「いまさら間違ってました」では済まないという「面子の問題」があるし、そんなことを認めてしまったら「結局、キリスト教そのものが間違い(迷妄)なのではないの?」ということになるからである。

本書でも、「贖罪論」を採らない「正教会(東方教会)」の司祭が、自信満々に「贖罪論はおかしいし、聖書にもそんな教えはない」と語っているとおりで、「贖罪論」は「西方教会(カトリック)」において成立し強化された「後付けの理論」にすぎない。

だが、カトリックと、カトリックの分派である多くのプロテスタントでは、この「贖罪論」が正されないままに、「中心教義」として残こされ、信じられてきた。

また「後付けの理論」ということでは、「三位一体の神」という理論(神論)も、まったく同じ。

イエスはそんなこと言っていないし、聖書にもそんな記述はない。

ただ、神は「ひとつ」だと「神」自身が言っていると(旧約)聖書には書いてあるのに、ユダヤ教イエス派(のちのキリスト教)は、死んだリーダーであるイエスを「主(神)」にしちゃったし、聖書には「聖霊」という正体不明のものも登場するから、その「矛盾」を糊塗するために「神は三位一体(三つにして一つ)であって、決してキリスト教は多神教ではない」と、後付けの「屁理屈」で自己正当化したにすぎないのである。

したがって、キリスト教とは、正教会も含めて、所詮はその程度の「人間の業(わざ)」にすぎないのだ。

また、その程度のものに過ぎないからこそ、正教会は現在、ロシア正教会のトップであるキリル総主教が、ロシアのウクライナ侵攻を「祝福」したことを受けて、その対応に苦慮しなければならないという、間抜けな事態にもなっているのである。「贖罪論」は否定できても、自分たちの信仰が「間違ってました」とは言えない。

いくら「我々こそが、正しい信仰を守っている」と強弁したところで、その「宗教」とは所詮「人間の業(わざ)」でしかなく、結局は、キリル総主教だって「人間だもの」、「正しい信仰」と「正しい侵攻」を取り違えることだってある、というだけの話なのだ。

そんなわけで、無教会派の荒井克浩が、「現実」を直視して「悔い改め」、「贖罪論」を捨てたのは、まったく正しいし、イエスが「罪人」として死んだ「敗者」であり、神を疑って死んだ「不信仰者」になることで、神は「すべての人」を「義認」した、というのも、完全に正しい。

要は、キリスト教の問題とは、現実には「敗者」でしかなかったイエスを、自分たちが「勝者として救われる」ために、「勝利者イエス」「栄光のイエス」などという「自己正当化の空論」をでっち上げて、人々を騙し続けてきた、という点なのである。

本稿の最初の方で、私は「キリスト教徒は、神の実在について、自身が確証を得ておらず、そのために確信を得ていないはずなのに、どうして無責任にも、他人に対し、自信満々に、その存在を保証し、信仰を勧めることができるのか。それは、最終的には、彼らの望みは、彼ら自身が救われることでしかなく、そのためには、神が現実にいようがいまいが、そこは重要ではなく、とにかく、いることになっていないと困るから、いるのだ語っているに過ぎない、ということでしかない。つまり、彼らの信仰は、自己救済のための身勝手な嘘なのである」という事実を指摘したが、これが意味するのは「イエス・キリストは、勝者でなければ困る」という意識である。

キリスト教徒は、「正しくある」ことよりも「勝者であること」に重きをおいたからこそ、弱者のために「義」を行ない、そのために敗れて死ぬという「イエスの現実」を認めることができなかった。

自分たちは、「正しい敗者」ではなく、「嘘でも勝者」になりたかった。

だから、イエスが蘇ったことにし、「最後に勝つのはイエス(を信じたわれわれ)だ」という「お話」をでっち上げ、「嘘の勝利宣言」による「自己救済」を求めたのである。

○ ○ ○

私は「宗教批判者」であり「無神論者」を名乗っており「神などいない」と断言しているが、しかし「人間が、どうしようもなく、神を求めてしまう存在」である事実は、否定しない。

私自身「遠くで見守っているだけの、無力な神」というイメージを、それも「存在しない」と思いながらも持っている。

なぜ、こんなことになるのかと言えば、それは人間が「意味の動物」だからである。

人間は「高度な知能」を持つがゆえに、他の動物のように、ただ本能的に動いたり、目の前の状況に反応したりするだけではなく、目の前の状況を「分析し意味づける」ことによって、より高度に有効な行動を実現し、そのことによってこの地上の覇者となった。

しかし、言い換えれば、人間とは「事実を事実として、ありのままに捉えることができない」動物なのである。否応なく、あらゆるところに、「意味」を見出してしまう。

例えば、墓場で「枯れ尾花」を見て、そこに「幽霊」を見てしまうのは、夜の墓場というひとけのない、見通し悪い場所というのは、身を守るのが困難な「危険な場所」だというのが、本能的に刷り込まれているために「怖い」と感じ、「警戒心」を喚起する。

しかし、この場合、「怖い」の対象が、定かではない。

大昔なら、狼だの何だの危険な動物がウヨウヨいたから、恐怖の対象は「それらの動物」という「実体」が想定されたのだが、それらの対象を駆逐した後には、「恐怖の対象」が曖昧となり、そこで人間は、後から得た「墓場に幽霊」という知識を組み合わせて、幽霊を警戒するようになる。

そして、幽霊を警戒するからこそ、暗がりで動くものがあったら「わっ、幽霊!?」と驚いて(警戒して)しまうのだ。

そして、これは「神」も同じである。

大切な人が「若くして病死した」「事故によって死んだ」といった「理不尽な現実」に直面すると、人は「なぜ?」と考えてしまう。

そんなもの、「なぜ」もへったくれもない。「たまたま」そうなっただけ、「確率論的」にそうなっただけで、その人に「何らかの理由があって、選ばれて」不幸になったわけではない。

しかし、人間は「生き延びるための本能」として「意味づけ」の能力を過剰なまでに発展させてしまったために、「意味の無いところにまで、意味を見出そうとしてしまう」のである。

つまり「神」とは、「存在しないところに見出された意味」。すなわち「誤認」なのである。

人間とは、こうした「頭でっかち」な存在であるからこそ、「無意味」に堪えられない、弱い存在なのだ。「無意味なもの」にまで意味を与えて、それでやっと安心することのできる、「病んだ動物」だと言ってもいいだろう。

したがって、「宗教」とは、「存在しないところにまで意味を与えて、安心するための、人間用の嘘(自己欺瞞)」であり、「信仰」とはしばしば、その「安心のための誤認」を、疑うための理性まで放棄した、「盲信」にすぎない。

「自分は、そう考えることが気持ちいいけれど、しかしこれは、客観的に見れば、自分がそう感じているだけでしかないんだよな」という「理性」を放棄して、個人的な「安心」に埋没した、自堕落な「独善」なのだ。

人間は、こうした「過剰な意味づけ」としての、ある種の「信仰」を避けられないようにできている。

しかしながら、それを「相対化するだけの知性」もまた、兼ね備えているはずなのだが、自分の中で「自分の快楽を相対化するような知性」を働かせることのできる人間は、ごくごく限られている。

多くの人間は、自分の「安心」や「快楽」を肯定するためにしか、知能を使うことができない、非理性的な動物であり、その極みが「宗教信者」なのである。

つまり、「宗教信者」とは、そもそも「敗者」なのだ。

自分が、どうしようもなく「弱い」からこそ、「自分は強いんだ」という「嘘」をでっち上げねばならない「弱者」。自分の「弱さ」を認めることが、金輪際できない「弱者」であり、だから彼は、どこまでも自他に対して「嘘」をつき続け、その「嘘」を生きるためには、他人を巻き込むことも犠牲にすることも厭わない、どうしようもない「弱者」であり「敗者」なのである。

したがって、荒井克浩が「イエスは、敗者であった」とし、「神はそれによって、すべての人を、義とした」と理解したのは、まったく正しい。

「義の人」とは、言うまでもなく、勝とうが負けようが「義」なのである。

また、その意味で「神」もまた、「無力」ではあっても、人間の「義(正しさ)」を、正しく保証してくれる「だけ」の存在でいいのだ。

「神」もまた、「勝者だから」「力がある(万能である)から」正しい、のではない。

「神」もまた、「正しいものを正しく、正しいと評価し保証する存在」だから「正しい」のだ。「神」が「義である(正しい)」とは、本来そういうことなのである。

言い換えれば、「勝てば官軍」の「神」など、「神」ではなく、そんなものは「勝ち馬に乗りたいだけの人間がでっちあげた、敗者に冷たい、自己中心的な人間のでっちあげた、偶像」にすぎない。

したがって、荒井克浩が「イエスは敗者であった」とするだけだけなく「無信仰者」だとしたのも、まったく正しいし、むしろ、そここそが肝要だ。

なぜなら、正しい「信仰」とは、「信仰とは、他者に対して無力(だが、自身は正しくあろうとすること)である」ということを自覚している「信仰」のことだからである。

「私は、これを信仰している(誠実に愛している)。しかしこれは、すべての人にとっても真実であり価値あるものなのではなく、私が個人的に愛するものでしかない」ということを「客観的に認識している、不信仰の信仰」こそが「正しい信仰」なのだ。

それは、先に私が「卑近な例」として挙げた「初版本趣味」や、「サッカー好き」などとも同じことであり、そうした例でこそ理解しやすいはずだ。

それらは、「私」にとっては、命をかけられるほどに「大切」なものであるかもしれないけれど、興味のない人にとっては「ただの古い本」であり「球蹴りゲーム」でしかない。「初版本」より「綺麗な新刊本」の方が「好き」だというのは、決して間違いではないし、「サッカーより野球の方が好き」というのも間違いはない。

ここまでなら、多くの人に理解できるだろう。それらは、所詮「主観的な、趣味の問題でしかない」ということが、「正しく理性的に理解されている」からだ。

しかし、そうした「個人的なものでしかありえない、信仰(的感情)」の対象が、「宗教」になった場合、多くの人は「キリスト教でもイスラム教でも、オウム真理教でもかまわない。どれを選ぶかは、趣味の問題に過ぎないからで、それらに優劣はない。ただし、他人に迷惑をかけるのは良くないよ」というふうに、「理性的」に捉えることができない。すぐに「こっちが正しい」「こっちの方が深い」などという、頭の悪い議論を始めてしまう。

そもそも「宗教」そのものの価値とは、「初版本」や「サッカー」と同じで、「好きな人にはありがたい」というだけの話であり「客観的な価値」などというものは、存在しないのである(客観的な価値が有するのは、「人」であり「人格」である)。

だから「サッカーと野球の、どっちが優れているか」という議論が無意味なように「キリスト教とオウム真理教のどちらが優れているか」という議論も、「無意味」なのだ。

そもそもそれらは、「宗教」という「概念(虚構)」で括られているだけで、「サッカーと野球は、ともにスポーツだから、どっちが上かを比較できる」というのと同じくらい、馬鹿馬鹿しい議論にすぎない。

今でこそ、キリスト教は、めったに人殺しをしないけれども、それは「政治的権力」を失ったから、世間の「良識という信仰」に迎合しなければならなくなっただけで、昔は大量虐殺の得意な宗教であったのだ。

だから、オウム真理教だって、もっと大昔だったら、特別な邪教と思われることもなく、単に「ありがちな新興宗教」にすぎなかったのである。

最初に書いたとおり、本書の著者である最相葉月は、前記のインタビューで、次のように語っている。

『 本書の取材がスタートしたのは2016年でしたが、かつて阪神淡路大震災や東日本大震災を取材した一人として、信仰が大きな支えになっている方もいれば、そうではない方もいたのが不思議でした。あるいは、長きにわたって生命科学の取材をしてきたなかで感じたのは、クローン技術や遺伝子操作は宗教者からの反対がとても多かった、ということです。なぜ信仰が人の考え方や生き方を大きく変えるのか、ということは、自分のなかに問いとしてずっとあった。言い方を変えるなら、「神とは何か」ではなくて、「神を信じて生きるとはどういうことか」という問題意識です。』

大切なのは、「神とは何か」でも「神は実在するのか否か」でもない。

問われるべきは、「信仰とは何か」ということなのである。

そして、私がここに書いてきたことは、まさに、その「信仰とは何か」という問いに対する、ひとつの明確な解答である。この解答は、信仰者であろうとなかろうと、「知解」可能な解答である。

だが、多くの信仰者は、「盲信者」であるがゆえに、この「ひとつの解答」と向き合うことができずに、自分の「盲信」の中へと退却し、そこに引きこもってしまうだろう。

それでも私は、「宗教批判」をやめない。何故ならば、それが「義」であるからだ。

私が、いくら一人で頑張ったところで、この世の「盲信者」たちが、その「誤った信仰」を改めることはないだろう。だが、肝心なのは「勝つ」ことではない。「義」を行うことこそが「正しい信仰」であり、私は「正しい信仰者」であるからこそ、世の「誤った信仰」としての「宗教」を批判するのである。

そしてその果てに、私は、イエスのように「敗者」になってもかまわまない。

ただし、死後に「悪用」されるのだけは御免こうむりたいから、このように言葉を尽くし、それを残しておくのである。

(2023年2月22日)

—————————————————————————————————

【追加・『証し 日本のキリスト者』登場人物・晴佐久昌英著書のレビュー】

(2023年3月18日)

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

・