- 運営しているクリエイター

2019年1月の記事一覧

「エース人材さえいれば」という病

以前、ある大手グローバル製造業の若手とお話しをした。職場をもっと活性化したいという課題だったと思う。

話をするうち、ある仮説が思い浮かんだ。

40年前、今の経営陣が若手だった頃、その会社はグローバル企業ではなかった。事業も今ほど多岐に渡っていなかった。ゼロからの海外市場開拓、新技術開発、事業の立ち上げ、初めて海外に製造拠点を作るなど、フロンティアがたくさんあった。

そうしたフロンティア開拓が

【パリコレ学】アンミカ先生、「念」能力者説

MBS放送で毎週日曜10時放送の「林先生が驚く初耳学」の人気コーナーである「アンミカ先生のパリコレ学」って皆さんご存知でしょうか?

内容を簡単に説明すると

元パリコレモデルのアンミカさんを講師として、選抜されたモデル達がパリコレを目指すという趣旨の企画です。

毎回アンミカ先生がモデルの生徒たちに指導をするわけなのですが、

その指導っぷりが色んな意味で凄いんですよ。

時間のある方は是非実際に見

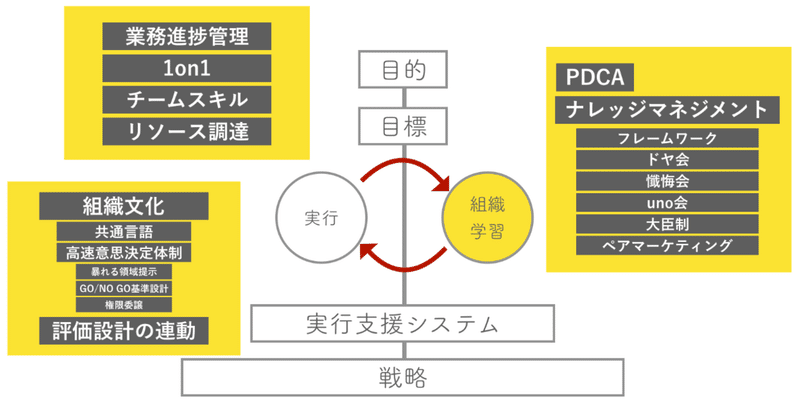

マーケティング組織づくりでは「実行システム」をデザインして実行力を高めよう

マネージャーのアウトプットとは、自分の率いる組織のアウトプット。名著『HIGH OUTPUT MANAGEMENT』より。

組織のハイアウトプットのために求められる行動は、チームメンバーの能力と情熱を引き出し、望ましい行動を強化すること。

「ひとりひとりが組織のために正しい行動をとる確率を高めることが、組織文化だ」 刀・森岡さんの言葉です。

マネージャーがやることは、一人一人が組織のために正

「人を重視する」から

----------

3点に注目したい。

1.ルールや規則は、自由裁量権のためにある。

2.社員は誰でも創業者になれる、なるべき、なりたいと思う必要がある

3.透明性が「逆」に考えられているケースが多数ある

関連代表記事 -----

----------

A デジタル革命の力は強烈であり、多くの既存産業・ビジネスを破壊したりアービトラージする力を持っている。同時に、「デジタル」というのは

チームビルディング〜集団凝集性〜

社会心理学の言葉で集団凝集性というものがあります。

スポーツにおいての集団凝集性とは主にチームメンバー間の結束力や魅力、チームとしての一体感、チームの目標にどれだけ選手が努力できるかの度合いの総量になります。また集団凝集性とはチームの中で人と人とが関わりあう相互作用に働きかける力、選手がチームにとどまるために作用する力の総称とも言います。

チームワークと少し似ているのですが、集団凝集性はチーム

1年間で50名を採用したイチナナ流採用ブランディング

本日は採用に関するお話です。

2018年1月、主力ブランドである17kgの売上が前月比3倍となる中、弊社は新規事業の立ち上げを目的とした採用を加速させることにしました。

Instagramを活用して様々なブランドを立ち上げていくという基本的な事業戦略は固まっていた為、採用対象をSNS慣れしているミレニアル世代(※弊社ではミレニアル世代を平成生まれと定義しています)に絞り、採用コンセプトを

サービス業の顧客中心主義は果たして正しいのか?

「顧客中心主義」とは顧客の満足度向上を最優先にし、サービスを設計する考え方のことだ。現在美容室を全国330店舗以上展開する企業で働く私は、たまにこの「顧客中心主義」に疑問を持つことがある。それはなぜか?

その疑問の解をホテル業界にみた気がした。ラグジュアリーホテルの代名詞とも言える『リッツ・カールトン』は、顧客満足度を高め、ブランド価値を高める様々な取り組みを実施しており、度々メディアでも紹介さ

正解を追い求め続けると壁に当たる話

「うまく当てはまらない人って苦手なんですよね」

ある若い編集者がボソッと言った。

取材が終わって、取材させてもらった人についての感想的なことを話していたときのことだ。取材自体はとくに何の問題もなかった。

原稿の構成をすり合わせて、取材内容も問題なくて無事に記事にすることができる。それだけでなく、取材させてもらった人からはおもしろい切り口の提案までしてもらえた。

そういう切り口からその職業の

いつも、あれが最後だなんて気づきもせずに

木に何羽止まってるんだよ、と思うくらいの小鳥のさえずりで目を覚ます。カーテンの隙間から、うっすらと光が差し込んでいる。夫はもう起きたようだ。片手を探り、スマホを取り寄せると時刻は朝の6時半。

手を伸ばせば届く距離に、娘が両手を投げ出して寝ている。

自由奔放という言葉がふさわしい寝相。クイーンサイズのベッドをほぼ占拠し、一緒に寝る私はわずかな隙間に追いやられるのが日常だ。

目を閉じて、静かな寝