#デザイン

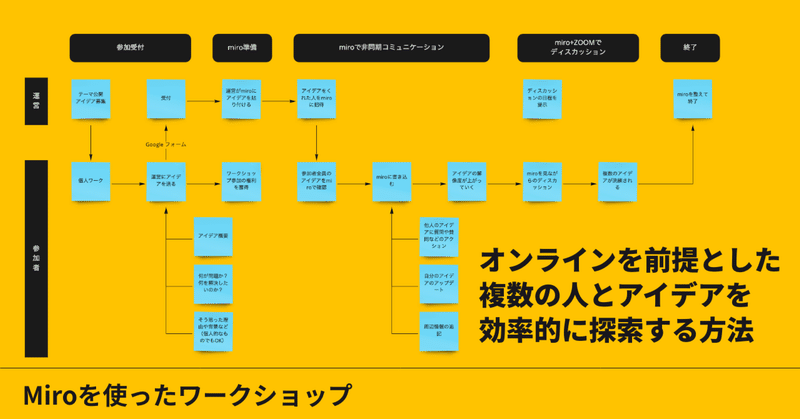

Miroを使ったワークショップ - オンラインを前提とした複数の人とアイデアを効率的に探索する方法

オンラインを前提とした複数の人とアイデアを効率的に探索する方法、リモートワーク前提のプロジェクトワークでは特に需要があるだろうと試行錯誤を2年ほど前から繰り返しておりました。

当初はGoogleスライドやGoogleスプレッドシートを中心に、さらにSlackで進めるためにテキストのみでアイデアを伝え洗練する方法を模索していました。ですが思い描くイメージとの乖離が大きい。

しかし最近miroを本

パワポで手早くキレイなスライドを作るためにマジで絶対に使ってほしい機能

こんにちは。「くだらないけど、ためになる」をモットーに、パワポで色々とくだらないものを作っている、パワポ芸人のトヨマネと申します。

皆さん、パワポ使ってますか?

僕はパワポが大好きで仕方ないので鬼のように使っています。

仕事でパワポを使ってまじめな資料を作って、「いや~疲れた、今日はここまでにするか」と仕事を切り上げた直後に私用PCでくだらないパワポを作り始めます。

テレワークだとここの

Figmaを導入して変わった5つのこと|使い方・事例・記事まとめ

スマートキャンプデザインブログ、Designer / Engineer のhaguriです。

スマートキャンプでよく使用するデザインツールにFigma(フィグマ)というツールがあります。過去にも数回、Figmaに関する記事を書いてきました。

Figmaの導入後からしばらく経ち、会社全体で5つの変化が生まれました。

今回はFigmaによるコラボレーションやデザインワークの変化について、スマートキ

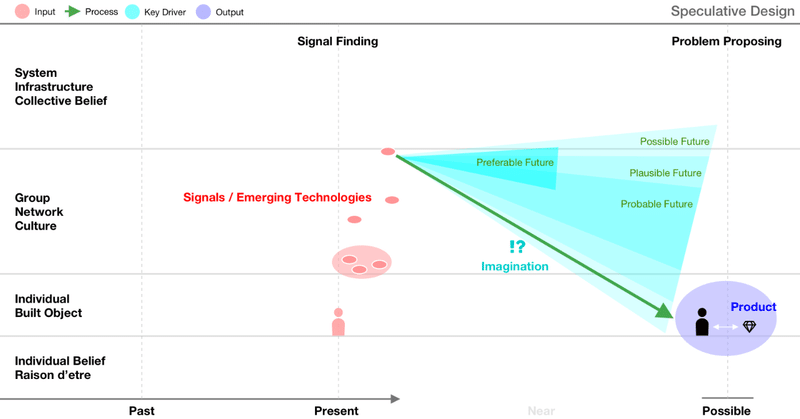

なぜデザイン思考はゴミみたいなアイデアを量産してしまうのか

デザイン思考がもてはやされてしばらく経ちましたが、デザイン思考の成功例、何か思い出せますか?仮に思い浮かんだとしたら、その「成功例」は本当にデザイン思考によって生まれたものですか?

一応最初に断っておきますと、僕は「デザイン思考はゴミだ」と言っているわけではありません。デザイン思考(デザインシンキング)にも向き・不向きがあるのに、その特性を踏まえないまま変なバッターボックスに立たせた企業が大変シ

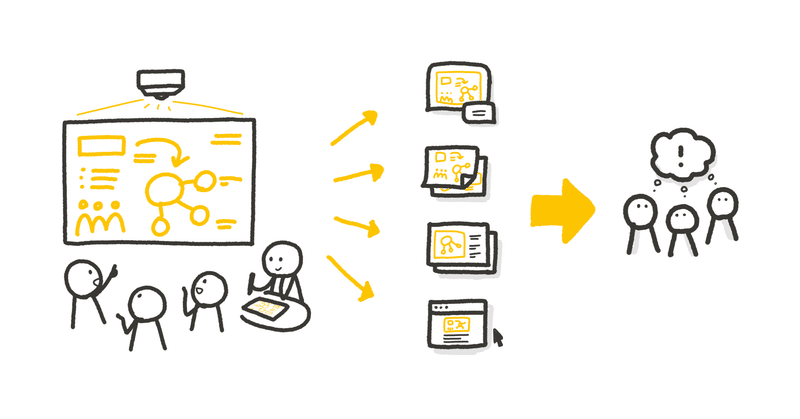

デジタル・グラフィックレコーディングで可能になる会議の新しい共有の形

こんにちは、くぼみ(@kubomi____)です。デザインやビジュアルシンキングをやっています。「グラレコのヒミツ」では、グラフィックレコーディングの実践で気づいた学びを紹介しています。

前回の記事では、デジタルならではの表現力について、まとめました。

ここでは、デジタル・グラフィックレコーディングによって可能になる、新しい共有の形を提案します。

デジタル・グラフィックレコーディングの広がり

UXリサーチの学び方ー研修編ー

前回の記事で自分のUXリサーチのはじめかたを紹介しましたが、次は研修編ということで、これまで自分が受けた研修でUXリサーチの実践に役立ったものを紹介します。私の前職リクルートでは研修制度が充実しており、実務に必要があれば部署の予算で受けさせてもらえたり、自分で受けたいものを申請して一部自己負担で受けられる制度などがありフル活用していました。(中にはもちろん全額自己負担で受けたものもあります。)

それは、デザイン案ではない。

「デザイン提案」についてずっとモヤモヤしてることがあって、今回の「キヨ地下」のロゴ提案がちょうど伝わりすい事例なので書いてみた。ぜひ、若いデザイナーや学生に読んで欲しい。結論からいうと、「ロゴ案とは色や形の違いではない。」というのを訴えたい。

アソビカタサロンのオーナーのKiyoto(萩原清澄)さんが「キヨ地下」というサービスを始めた。一言でいうと「デパ地下グルメのECサイト版」。そのKiyot