#日常

平凡の中で諦めが生じたとしても、私はもう少しだけ制服のまま躍り続ける。

血溜まりの影の傍で踊っている。

今日も至って平凡で、されど心象を切り取れるだけ切り取って深々と除き込んでみれば忽ち闇という闇が目の奥先まで忍び込んできそうな、なんとも己では形容できない心模様を浮かべて、しがない夜の前で屈辱の念を枕元に垂らしながら朝を待っている。三時間。私が床に伏せ、夜の闇よりも深いところで死にかけの蝉のようにジタバタトもがき、そしてどうにもできない不安の壁をよじ登ろうとした時間で

貴方の心が僕の笑えない日常を変えてくれた

おやすみを天井に告げ、僕は一人静けさの中で今日という日を終える。

毎夜、こんな感じで暮らす。家の中には僕以外にも3人の人間が住んでいるはずなのに何故、こんなにも一人で生きている気持ちに苛まれるのか不思議で仕方なかった。

からっからの布団を首根っこまで掛けて静かに瞼を閉じる。そう、僕はいつもこんな感じですと夢の中で語ろうにも最近は夢すら見れないありさまで、とうとう、僕は人間という物に嫌われている

夏が溶けて、秋が芽吹くはずだった日の夜

雨流る秋に佇む夜の端に僕の家がある。

そこには小さな光を雨伝う街に映しながらコーヒを片手に机に向かう人間がいた。そう、それが僕だ。

すっかり、街は秋の雨を落とし少し前までのじめっとした空気感はなかった。

天井には湯気が現を抜かす。

僕はまだ熱が冷めきっていない珈琲カップに口を付け流し込む。まぁ高々17の身で大人っぽい事に手を出し始めたのは少しばかり後悔することがある。はっきり言うと、僕は珈琲は

ズタボロでも歩きたかった、焦げた匂いのする街。

今日も目が覚めると昨日と同じように机に座っていた。

僕の夏休みは一体どこに?

自室には砕け散った思い出が所狭しと広がっていたのを思い出しながら一日を終える。今日も疲れた。こんな毎日じゃ思い出に浸る暇もない。

僕は13時を迎えると一番に地獄から抜け出しては自転車にまたがっては坂道を転がる。今の夏の風は思いの外気持ちが良い。しっかり安全運転で家に向かう。時折すれ違う子供想い馳せてしまう。僕も、無

鬱蒼とした空間から抜け出して一人で夜の田舎を歩く。

人の笑い声とか一度泣けば空間を支配することの出来る奴とかベロベロなって頬を赤らめてダルがらみする奴を横目におだてる奴とかで溢れた部屋に僕は来てしまっている。

本当は行きたくなかった、会いたくなかった。

それでも僕は親に言われるがままに連れていかれるがままに、ここに座っている。目の前のテーブルにはおばあちゃんが出前を取ってくれたのであろう寿司があって隣にはピザが鎮座していた。

何故だろうか、僕

朧げに下る街路樹と踊りだす雨と僕

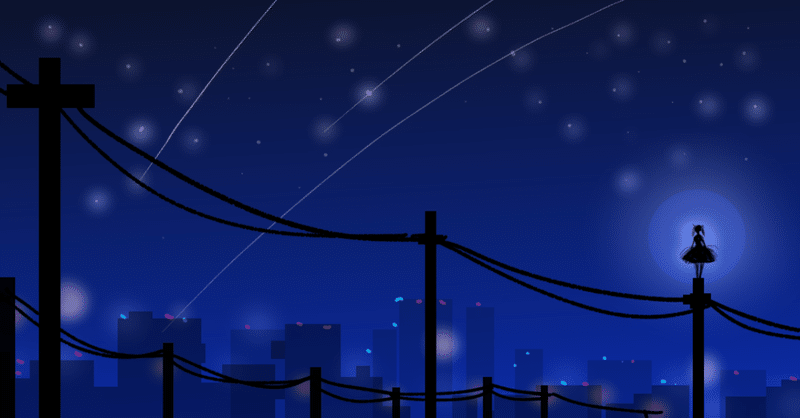

鬱蒼としてじめったい歩道にはポツポツと髑髏が転がっており、天井にはまん丸い月があって僕の街を照らしていた。

そして、僕はそんな街をのらりくらりと歩いた。

*

夜が次第に深くなる。

遠くのほうに聞こえていたはずの猫の鳴き声も近くなる。

今、僕は街の端を歩いている。遠くには海に浮かぶ島があって届くはずのない手を伸ばしては緩やかに手を引っ込める。次第にポツポツと雨が降ってきては雨特有の匂いが一帯

さよなら、イチリンソウ

あの花の残り香はとうに褪せて、今部屋に立ち込めるのは悲しい煙の臭いだけであった。

私は右手には煙草を左手にはバイト帰りに購入してきた缶ビールを握りしめていた。部屋は散らかり教材とゴミが混ざりあって私の探し物は見つからないのも仕方ないと言えるものになっていた。この状況を作り上げたのは他でもない私であって責め立てるべき相手も私のみだった。彼は悪くない。

私はそそくさと立ち上がり部屋の明かりを閉じる

水平線上に浮かぶ海の月

試合で疲れ果てた妹と朝から部活動の準備で忙しかった両親の寝息が部屋に充満していた。リビングでは死人でも出たのかと思うほどシーンとしていて呼吸することを躊躇うほどの息苦しさを感じ、今すぐにも外に出たいという気持ちが僕の心を駆り立て僕は二階に上がりスマホを手に取るとなるべく音を立てないように急ぎ足で玄関ドアをこじ開けた。

ドアを開けた瞬間に外の心地の良い自由な風が玄関に流れ込んでくるのが分かった。こ

夜を歩けよ、言葉の中。

夜を歩いた。街は静まり返って僕がこの街と街を包む夜について書くのは一体何回目なのだろうか。

それはもうわからない。けれど、書くたびに思う、僕はこの街が好きだということを、ここは都会でもないし田舎でもない微妙な立ち位置である。そんなところが僕は大好きなんだ。

そして、夜の街に繰り出したのは久しぶりである。よりいっそう体にまとわりつくようになった空気は凄く気持ち悪いしそれ以上に暑いすぎる。

え、

沢山の思い出をモノクロのまま振り返る。

どうか、夢であってほしい。

今、僕は蛇のように曲がりくねった商店街を歩いている。そこは、もう僕が生まれた頃のような活気は見る影もなく、歩く僕に向けて瞼を下ろしては届かぬ思いを飛ばすだけであった。

しばらく歩くとひっそりと営業している店に出くわした。それは、昔おばあちゃんと散歩に行った際に買っていた饅頭屋さんだった。凄く懐かしい思いが胸に沸いて僕はそこで二つ饅頭を購入した。

僕は饅頭屋さんを後

夢追い人は街を駆ける。

朝に輝く木漏れ日の穴を飛び跳ねながら迎える朝の夢。

今日からは夏休み。

僕はいつも通りの朝に目覚ましで起き朝日を浴びては無性に朝の街を足り出したくて仕方なかった。窓を眺めては、おじいちゃんとおばあちゃんが肩を寄せ合い互いにこやかな表情でランニングをしていた。僕はこの街にも微笑ましい表情もあるのだなと感心して鏡に映る自分を見ては笑みがこぼれてしまった。すると、僕の顔からこぼれた笑みに呼応するように

不定期に来る揺れに頭を悩ます。

今、僕は不定期なリズムで揺れ動く鉄の箱の中に座っている。前方には僕の街があって遠くの方には僕の家が見える。さらに、遠くには田んぼが見えて今は居ないおばあちゃんの事を思い出す。懐かしいな。

ここには疎らに人が座る。席は沢山空いている。けれど、立っている人もいる。人の個性が出る。

再び前を見ると懐かしいという思いは次第に遠くに置き去りになっていき数分後には僕が居座る空間を人が覆いつくしていた。それ