記事一覧

かしこさラボ【導入】~一緒にかしこくなりませんか~

なお、「かしこさラボ」の「導入・分析編」の記事は、できればPCで腰を据えて読むことをオススメします。スマホで読むことを想定した加工は、少しずつ進めていますが、しっかり考えながら読む環境がベストです。

①なぜ今賢さの探究をするのか

賢く生きたいと思う人はかなり多いだろうし、私もそうだ。

その割に「賢さって何ですか」という問いに対して明確な答えを持っている人は少ない。「論理的な話し方ができる」など

”簡潔におねがいします”~Go三浦崇宏さんの『言語化力』で気づいた弱点~

Go三浦崇宏さんは博報堂出身のクリエイティブ・ディレクターで、Twitter経由で知ったのだが、「ささる」短い言葉で人を動かす力を持つ人だと思っていた。その点では、若新雄純さんと共通点を感じていた。

”とりあえず読めばわかる”

この記事は、読書感想文でもなければ、内容をコンパクトに紹介するものでもない。買って読んでもらうことを強くお勧めするからだ。特に「話が長くなりがちな人」や「意見をうまく伝

「私が作る教育」のアイデンティティはポスト資本主義×化政文化だった

9月中旬の私は「地方創生」探訪の旅に出かけたが、その記事を書き終えると一息ついていた。

最近の私は、再び教育の構想を練るべく、安宅和人さんの『シン・二ホン』を読み直しつつ、ICCサミットの『STARTUP CATAPULT』の映像を見て、『神山まるごと高専』の記事を片っ端から読み漁っていた。

この人たちが「インダストリア」を牽引するんだろうね、というのが正直な印象だ。同時並行で、AIリテラシー

地方創生・道中日記②~南相馬市小高区の探訪報告~

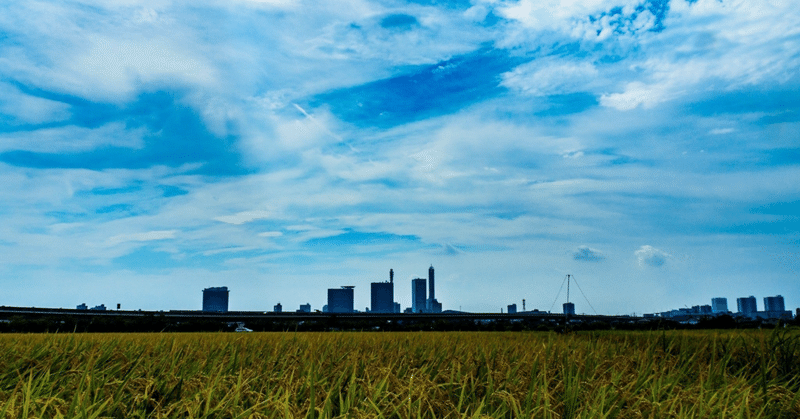

「小高ワーカーズベース」主催の『ツアー』をテコに、「Huber.」の『遊ぶ広報』を活用したアテンドで南相馬市を中心に周辺環境を見て回り、「小高パイオニアヴィレッジ」に宿泊した。土・日・祝日の3連休に訪れたため平日の日常を見ることはできなかったが、状況はある程度把握できたように思う。

*

初日、常磐道を北上して南相馬ICを下りると、まずは「道の駅・南相馬」へ向かった。地元の方の利用も多く活気にあ

長い旅のはじまり~地方創生の現場へ、いざ~

7月初旬から引きこもりつつ、「かしこさラボ」の運営を進めて早2か月強、「日本が生き残るためのグランドデザインを想定しながら、モデルケースとなる部分最適を作る」「天下国家を支える人材の育成」「自己満足を生み出せる受け皿を準備する」といったコンセプトに基づいて考察を深めてきた。

その過程で、現在の私の興味の中核をなす「地方創生」や「教育」について、様々な活動や制度を知ることができた。特に「NextC

『シン・高等教育!』~学歴志向を変えるためのシステム~

社会情勢はドラスティックに変化しているというのに、大学入試制度を含めた改革は遅々として進まない。現状維持の圧力は、自己保身のかたまりだ。子供たちにリソースを「浪費」させるのはもうやめよう。ちなみに、教育現場で「必死に踏ん張っている人たち」を責める意図は微塵もない。システムをどうするかという提案だ。

*

①高校の存在意義って?まず、「大学への進学」という学歴志向の枠組み中で、現状展開されている高

人材と技術という『資源』~競争と模倣の行方~

組織を活性化するのは「資源」である。その資源をいかに生み出し、活用するかで組織の存続が左右される。待ったなしの競争が繰り広げられるなか、技術の革新で大きく時代が変わろうとしている。今回は時代を変える「資源」について深掘りしてみたい。

まずは、資源にはどのような種類があるのか、一般的な分類から確認する。

経済のグローバル化が進む割に、国民国家の枠組みは守られる。そして豊かな不動産は動かせない。侵

迷子の社会~失われた方向感覚~

戦場では指揮官のセンスが勝敗を分ける。とくに「進むのか、退くのか」の判断は生死を大きく左右する。SDGsの報道を見ていて、ふとそんなことを考えた。日本には真のリーダーシップが欠落し、大半の兵卒は方向性を見失い、与えらえた自由の中で「自慰行為」に走る。

67年の時を経て、再び敗戦へ。イーロン・マスクの勝利宣言とともに。

①戦後の日本社会大戦後の日本は、安全保障をアメリカに委ね、経済成長に基軸を置

SDGsの違和感を言語化する ~みんな実は気づいてる~

SDGsの「17の目標」の各々の意図はおよそ理解できるし、個々の取り組みには納得性の高いものも多くあるが、どうも違和感を感じる。全てに一貫性を持たせるのは難しいとは思うが、「根っこ」に違和感があるのは好ましくない。私のなかにはびこる「違和感」の要因を言語化してみたい。

①SDGsという名称

Sustainable(持続可能な)

環境を保全しながらも経済活動を持続したいという前提。問題は「主語

シール、貼る? #2000字のホラー

「先生、なんでもうシールくれないんですか?」

「だって、小学五年生だぞ。もうそんな年頃でもないだろ」

「年齢とか関係ないですよ。ぼくにとってはシールは人生なんです!」

「ははは、人生とはまた大げさだな」

「どうしてもダメなんですか?」

「ルールで決まってるんだから、しょうがないだろ。あんまりしつこいと怒るぞ」

「文房具とかいらないんで、シールだけでもくださいよ」

「こっちは忙しいんだ

『価値の高い記事作成』で自分自身をエンゲージメントしてしまえ【かしこさラボ:実践編5】

noteで「かしこさラボ」をはじめて1か月。かなり自分自身が賢くなっている実感がある。活字や概念図に大量に触れて語彙力や論理性が高まる。感情と日々向き合う。世代や志向で好まれる表現の違いを理解する。情報収集の作業効率が上がる。中期的な計画を具体的に検討する。

自身の専門分野である教育にあまり触れずに役に立つ記事を作ろうとすることで、自分自身の学習効果が高まっている。専門性が高くない記事になるので