#ホームスクーリング

自分で自分を回していくしかない

時々とんでもなくヤル気が出ない。深掘りする癖があり自分でどんどん落ち込んでいく。仕事以外の人との関わりを最小限にしている。好奇心だけは旺盛。でも素で打ち砕かれるのは怖いから、仕事の仮面を被っている…

そんな私が生きていくには、人を頼る訳にはいかないから、自分で自分を回していくしかない。思えば子どものころは「教室」っていう小さな箱の中に人がいっぱいギュウギュウ詰め。そこにずっといなさい、って言

「ごんぎつね」を忘れない

子どもの頃、勝手に人のことを決めつけて叱る大人が嫌いだった。そんなつもりない、って子どもの立場では言えない関係性を作っておいて、頭ごなしに叱る。とんでもない話。

しかし大人になってみて、その大人の事情もわかる様になってしまった。大人としての責任を背負い過ぎている時こそ、その状況に陥りがちだ。大人を背負い過ぎている人は、子どもからバカにされないか、なめられないか。いつもドキドキしてる。そして、

Don't stop thinking.

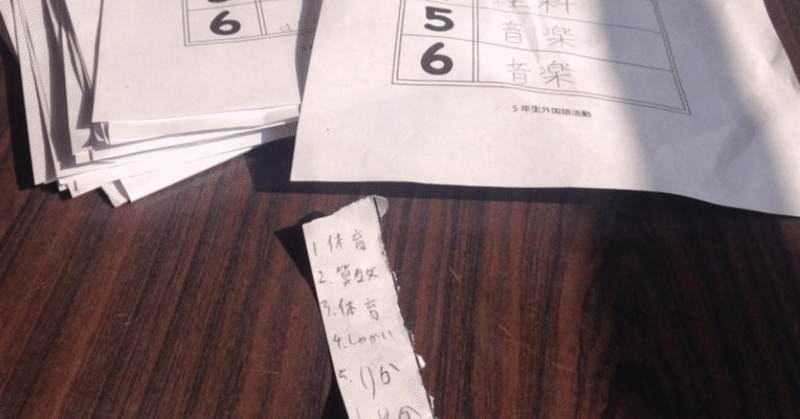

小学校英語、4年生の教室。今日のトピックは文具。Do you have ...?という表現がキーフレーズで、それに伴い文具の単語を学ぶ。

私は補助の英語講師だから、英語的指導を請け負っている体。日本語は極力話さず音声教材でいて欲しい、という立場ではあるが「英語教育専門」としてそこにいるならば、私にはもっと伝えておかなければいけないこともある。誤解されがちだが、語学は音声や表現、語彙だけではない

家庭というシェアハウス

私は寮母さん

子どもが大きくなったら家族がシェアハウスの住人みたいになったらいいな、って思っていた。家事をする人、勉強する人、仕事する人、みたいな分担ではなく、みんながそれぞれ「生活する人」として生きる場所。

そしてこの空間は、リラックスして話せる人が集う場所。一人でいるにはちょっと淋しい時に気軽にリビングに集まって話せるし、一人になりたい時はなったらいい。

家族とは言え人同士。距離感も大

日本の若者はグローバル社会を生き抜けるか

世界の若者たち

先日ウクライナから日本に来ている学生たちと話す機会があった。18-19歳の学生たちは日本語も勉強中ではあるが、主な意思の疎通は英語を使って行った。彼らが話す英語を聞きながら、「話している」と感じた。自分自身のことや、日本に来て感じたこと。ウクライナという国のこと。表情豊かに話す彼らの言葉から言葉以上のものを感じて、更には一人一人の人柄や経験もよくわかった。聴いていて楽しかったし

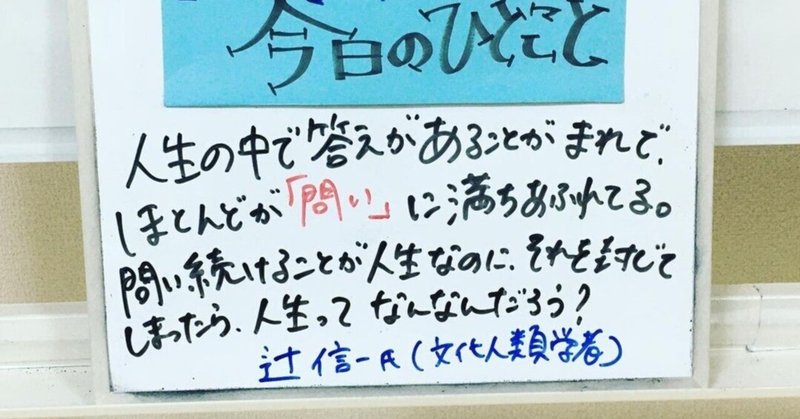

「当たり前」をぶっ壊す

初めて単身で海外に行った時、自分が信じてきた「当たり前」がぶっ壊される快感があった。私が日本で暮らす間に感じていた違和感は、やっぱり間違っていなかったとわかったから。

私は性格的に納得しないと動けない。

だから、サーッと表面を撫でる様な授業から学べなかった。大人になって小学校で習った算数の公式の仕組みを友達の先生に習って初めて、算数っておもしろいと思った。公式だから覚えろって言われても、なぜ