記事一覧

鼈(すっぽん)は滋陰類の王様

スッポンは、古来より滋養強壮・ 不老長寿に優れた食材として珍重されてきました。

古代中国の医学書「神農本草経」や「本草綱目」では、各部位に色々な効能があり頭、甲羅、肉、 卵、血、胆のう、脂肪など各部位別に記されています。

スッポンは陰液(体液や潤い)非常に強く補う大補陰の食材です。薬膳の本場中国では、不妊症、婦人科疾患、各種腫瘍などによく用いられます。血の熱を取り除く作用もあり、マラリアの処方に

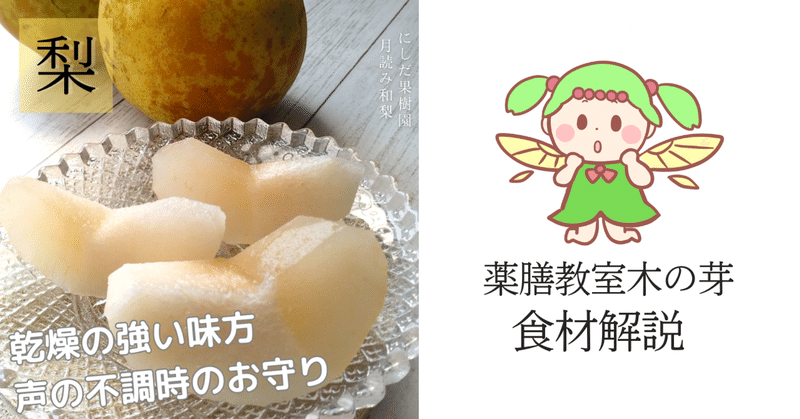

梨 にしだ果樹園(熊本)よりお取り寄せしました。

まだまだ厳しい暑さは残りますが、

蝉の鳴き声の変化に伴い、夏のピークは過ぎたんだなぁと感じました。

まもなく季節は秋になります。

次第に空気が乾燥していきます。

中医学では、秋分までの前半期間を「温燥」といい、秋分以降〜立冬までの期間を「涼燥」といいます。

温燥は残暑による汗と乾燥した秋気の影響で、津液不足の状態となります。夏バテ、喉の乾燥や痛みなど体調を崩しがちです。涼性、甘味やゴーヤなどの