- 運営しているクリエイター

#コラム

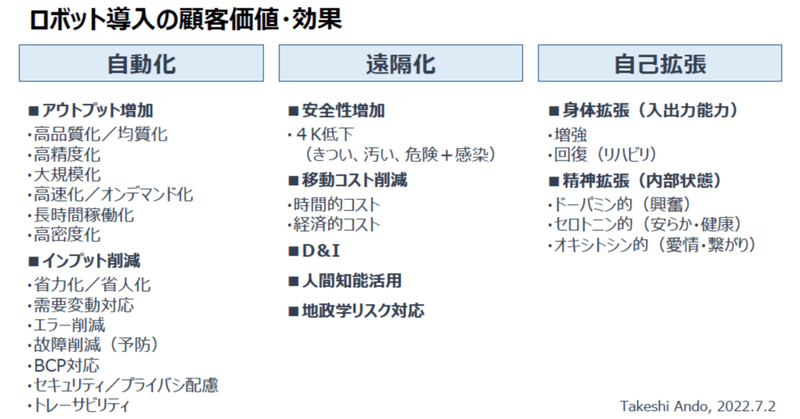

ロボットの社会実装時間軸で本当にSDGsへの貢献は間に合うのか?

SDGsブームが続いています。「SDGs」という言葉を聞かない日はないくらいメディアでも当たり前の言葉になり、Eテレみたいな子供向け番組でも使われていて、スゴイ時代になったもんだと思うわけです。

いや、ちょっと待てよ。このSDGsを作ったのは国連だったはず。そんなバズワードだけみたいな取り組みは、流石にしないでしょと思い、ちゃんと調べてみると、ガチガチに時間軸が切られたKPI設定されていて、迂闊

9日間だけの個展。自然とテクノロジーの関係で和歌は詠めるか?

今日から始まりました、9日間だけの個展。

私のではないです。we+さんの。

Nature Study: MISTと題された個展には、パナソニックAug Labの立場でご一緒にさせて頂いた「霧」の振る舞いを活かしたインスタレーション"Waft"が複数種類展示されています。

そして、インスタレーションと共に結構圧巻だなぁと思ったのは、作品の裏にある「霧」をさまざまな切り口から考察した膨大なリサーチ

「あわてないあわてない。一休み一休み。」と言える一休さんのネガティブケイパビリティ。

今回は、「決めない」というのも1つの能力だよなぁと思った話です。

きっかけは、

と会社の偉いさんとの会話の中でポロッと出た言葉。

「確かにそうだなぁ」と思ったわけです。

例えば、アンケートでサービスやプロダクトの感想をヒヤリングして、「安心感を感じましたか?」と5点満点のアンケートを取ったとしても、それぞれの5点はどれ1つ同じ安心感はない。もし言葉で定義しようとしても、同じである。家族と一緒

「エスノグラフィー」って元はデザインシンキングではなく、文化人類学の言葉だったのね

2019年にデザインシンキングというものに触れるようになって以来、ちょこちょこ聞くようになった「エスノグラフィー」。

そもそもエスノグラフィーって??ネットで調べると、

と書いてありました。感覚的には、ユーザというか、対象者の日常に入り込んで、困りごととか特徴とかを何気ない行動とかから紐解いていく、みたいな印象です。

業務の中で必要なところで活用するという感じの接し方だったなので、あまり深く

コミュニケーションをオンライン・オフライン、同期・非同期で考える

最近、ウェブ会議で一緒のお弁当とかお菓子とかを食べてるんだよねーという話を立て続けに聞きました。

同じ釜の飯のオンライン版みたいだなぁと思ったので、今回はこの話題について色々と考えてみます。

緊急事態宣言も終わりました。とは言え、完全には元に戻らないよねというのは、いろんなところで言われています。小さいながらも1つの組織の責任者として、考えざるを得ないのは「在宅勤務」の対応です。在宅勤務の対応

「ロバストなウェルビーイング」というキーワードが巡り巡って。

おおよそ1年前に「2030年 テクノロジーと生きるわたしたちのWell-being」というテーマのパネルディスカッションを企画しました。

『WIRED』日本版編集長の松島 倫明さんのモデレートのもとで、Enhance代表の水口 哲也さん、大阪大学 社会技術共創研究センター 赤坂 亮太さんとのトークという貴重なお時間を頂くことができました。

トークの内容自体の詳細は是非↑のyoutubeを見て頂

Noteに週1回100本記事を書いて、わかったこと。

このNoteは101本目の記事。ということは、これまでに100本の記事を書いたことになります。

我ながら、よく続いてるなぁと思いますが、笑 振り返れば、約2年前の2019年7月14日に1本目の記事を書きました。それ以来、なんだかんだで週一回更新。6500名以上の方にフォロー頂き、読んで頂き、リアクション頂けることが、こんなに励みになるとは思っていませでした。本当にありがとうございますっ!!

そ