#文化

クールジャパンと言うならば(1) 「北斎」を見つけたのは日本人ではない件

▼2020年の前半はコロナ・パンデミック一色で終わった。2020年の後半も、同じだろう。

2021年は、どうだろう。

▼昨年末に出版された、とても価値ある仕事なのに、世情のせいであまり注目されなかった一冊の翻訳書がある。

その本とともに、関連本を2冊、紹介する。

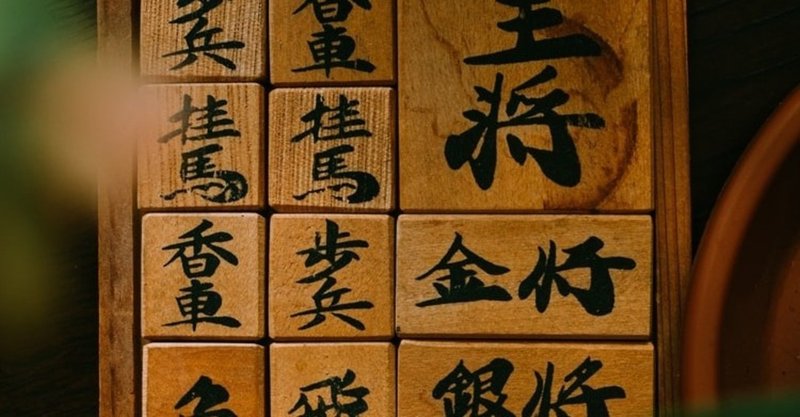

▼まず1冊目。エドモン・ド・ゴンクール著『北斎 十八世紀の日本美術』隠岐由紀子訳、東洋文庫

▼「クールジャパン」という言葉でー

宮本常一に学ぶーー「文化」「芸術」を支えるのは「自ら功を誇らない」人々

▼東京の府中に、日本一大きな太鼓がある。宮本常一は、その太鼓は会津で作られた、という話から、「復興と文化」について、忘れがたい話を語っている。今号は、その講演を紹介したい。

「民衆文化と岩谷観音」という講演が、1978年の冬、山形県東村山郡中山町の中央公民館で行われた。

この講演は、いま手に入る本としては、河出文庫の『日本人のくらしと文化 炉辺夜話』と、農文協の『宮本常一講演選集2 日本人の知

終戦記念日の新聞を読む2019(4)毎日新聞「余禄」~アジアから見た日本

「終戦記念日のコラムを読む」は、(1)では特攻した少年と親の物語、(2)では原爆被爆者の一言、いわば「虫の目」で見た戦争を、(3)では気候変動などの「鳥の目」で見た戦争や国家を、取り上げた。

▼今号で取り上げるコラムは、気候変動などと比べたら「低空飛行の鳥」の目で見た戦争かもしれない。

▼「戦争を知らない人間は、半分は子供である」という有名な言葉は、大岡昇平がフィリピン戦線の日本軍を描いた傑作

「観光のための文化」から「文化のための観光」へ(5) ゼロドルツアーの恐怖

▼アレックス・カー氏と清野由美氏の『観光亡国論』を読んでいる。

両氏の対談で、日本の観光産業の問題点が浮き彫りにされている。

カー氏いわく、

〈日本の観光業では、全盛期の高度経済成長期の「クオンティティ・ツーリズム(量の観光)」が、いまだに根を張っており、今の時代に通用する「クオリティ・ツーリズム(質の観光)」については浅い理解になっていることです。〉(168頁)

▼20世紀の「量」と、2

「観光のための文化」から「文化のための観光」へ(4) ユネスコサイド

▼「ユネスコサイド」という物騒(ぶっそう)な言葉がある。

ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)が悪い、というわけではない。

〈最近のヨーロッパや東南アジアでは、ユネスコの世界遺産登録を受けて、観光業で汚染された場所を「ユネスコサイド」という言い回しで表現するようになっています。〉(『観光亡国論』154頁)

▼本書では中国の雲南省にある「麗江(リージャン)」という町や、ミャンマーの「バガン遺跡

「観光のための文化」から「文化のための観光」へ(3) 黒門市場の成功

▼前号は京都の観光名所の2つの悪例、「二条城の襖絵」と「錦市場」の惨状について触れた。キーワードは「稚拙化」。

▼アレックス・カー氏の『観光亡国論』から。

▼スペインはバルセロナの「ボケリア市場」は、〈自撮り棒を持った観光客で埋め尽くされるようになっています。〉ということで、〈地元の人たちは「もうボケリアには行けない」と嘆いているのです。〉(151頁)

▼いっぽう、「なにわの台所」たる大阪の

「観光のための文化」から「文化のための観光」へ(2) 京都の「稚拙化」

▼アレックス・カー氏は『観光亡国論』で、日本の観光が「ゾンビ化」したり、「フランケンシュタイン化」したりしている、と指摘している。

「ゾンビ化」とは、「昔の様式をそのまま守っていくやり方」で、「フランケンシュタイン化」とは、たとえば観光名所の観光名所たる勘所(かんどころ)を見失ってしまい、お化けみたいな代物に変わり果ててしまうことを言う。

ということを前回、紹介した。

▼アレックス・カー氏は

『「いいね!」戦争』を読む(19)人間が「フェイク」化しつつある件

▼ロシアが、たとえば「トランプを熱烈に擁護するアメリカ人」のアカウントを捏造してきたことは、国際的な大問題になったから、すでによく知られるようになった。

筆者は『「いいね!」戦争 兵器化するソーシャルメディア』の第5章「マシンの「声」 真実の報道とバイラルの闘い」を読んで、2017年にツイッターに登場した「アンジー・ディクソン」という有名な女性女性が、〈ツイッターを侵食し、アメリカの政治対話をね