- 運営しているクリエイター

2021年11月の記事一覧

熱い上司が自分の熱さを抑えて部下を育てていた話

「心理的安全性」って言葉がバズワード的に軽く使われている今日この頃です。みんなどう理解しているんだろうね。これ、結構厳しい話なんだと思うんだけどね(自分の言いたいことがまっすぐ言えるだけじゃなく、相手も同じように言えるってことだから、純ジャパの一部の人には嬉しくないのにねって思うんだけどな・笑)

で、心理的安全性が担保された職場ってどうなるんだろう、と思うと「業績が高いのに、ネガティブなストレス

「働かないおじさん」問題の再定義

column vol.475

コロナ禍でのテレワークシフトで話題となった「働かないおじさん」問題ですが、「働かない」にはワケがあると仰る方がいらっしゃいます。

『「働かないおじさん問題」のトリセツ』の著者であり、マンパワーグループ株式会社 ミドルシニア活性化コンサルタントの難波猛さんです。

私も同じおじさんとして、どういう話か気になります。

ということで早速、その意図について見ていきたいと

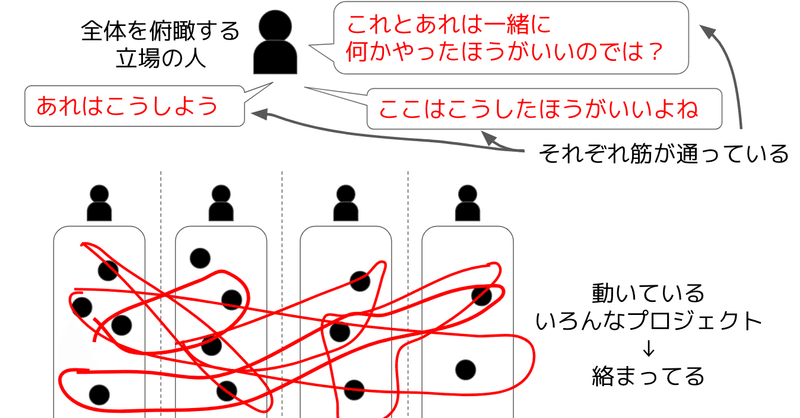

全体を俯瞰してる人がコネクティングドッツしすぎで実働側が困る問題

コネクティングドッツ(Connecting The Dots)とは

点と点の“新たな”つながりを見つけることだと考えます。Dots(点)は、ひとつの事象やデータを指します。Connecting(つなげる)とは、それらをつなぎ合わせて新しい概念を発見することを指します。つなぎ合わせる点(事象やデータ)は、必ずしも新しく発見した点でなくても、以前からある既存の点であってもかまいません。何よりも重要なこ

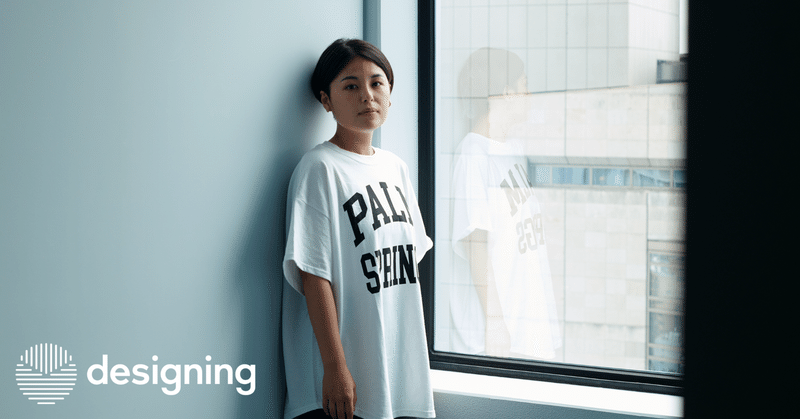

デザインもマネジメントも「個に向き合うこと」は変わらない──メルペイ成澤真由美

プレイヤーか、マネジメントか。デザイナーとしてのキャリアを積む中、この選択を前にする人は決して少なくないだろう。

最前線を常に切り開き、自分の手によって価値を積み上げる/チームを率い、自分ではなく皆でより大きなインパクトを狙う——それまで積み上げた価値観・経験から、各々にとっての“正解”は分かれていく。

ことデザイナーにとってマネジメントは未知の領域のはず。かつ、チームや組織、上司、企業によっ