柴田史郎

管理部門の責任者として、売上を直接つくらない部署の成果をコスト削減以外でどう定義し実行…

最近の記事

- 固定された記事

マガジン

記事

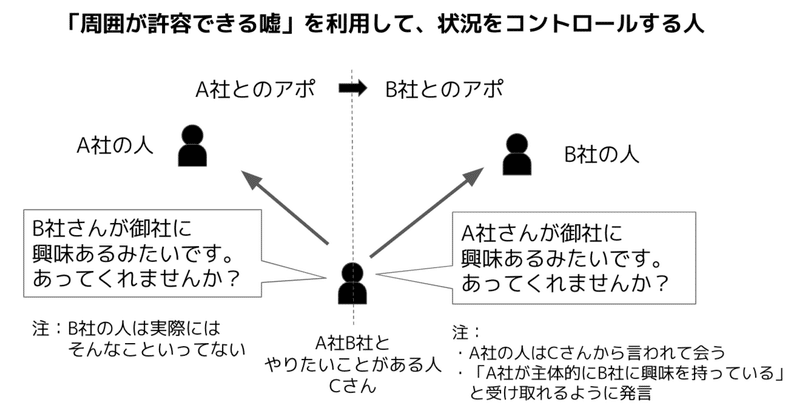

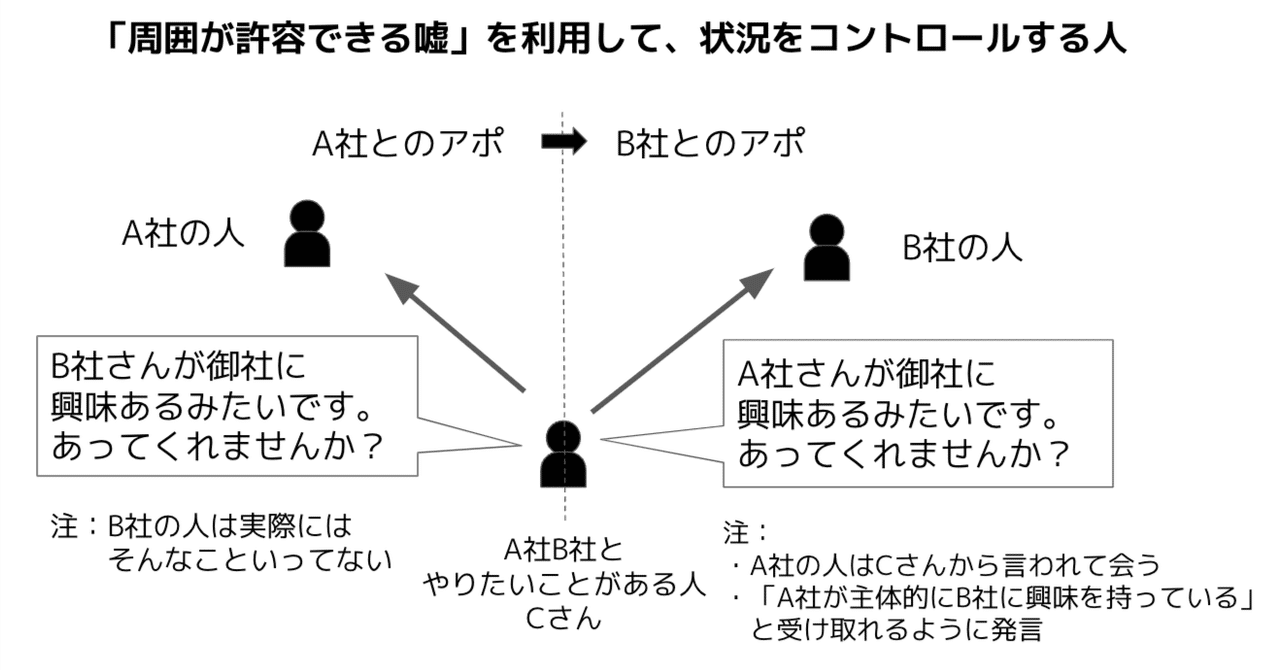

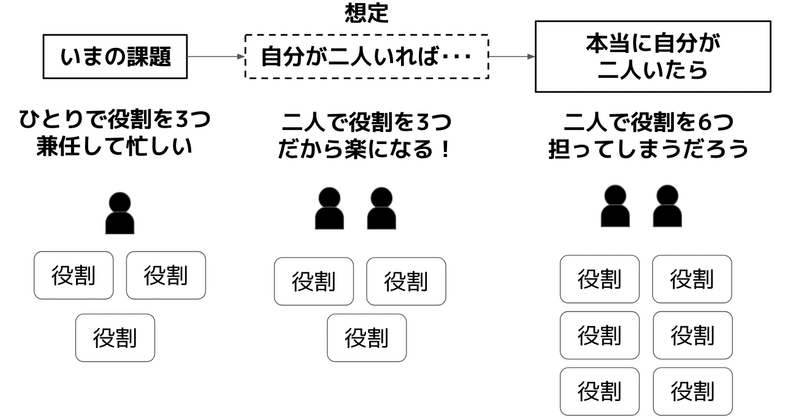

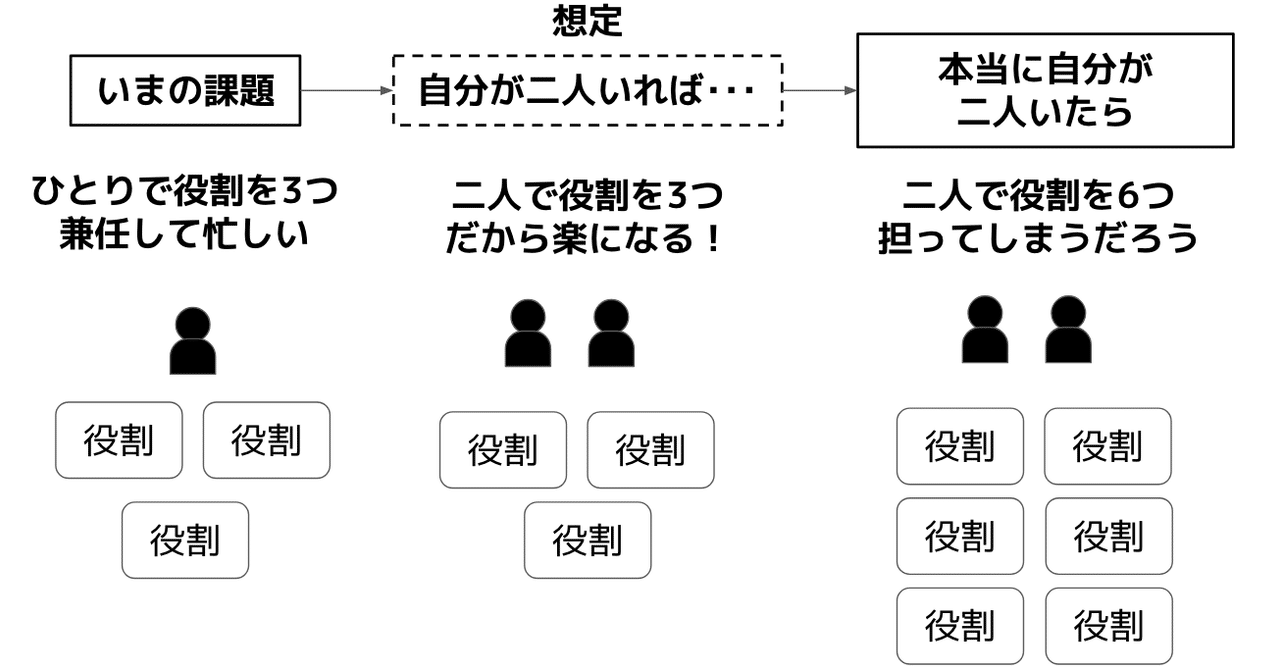

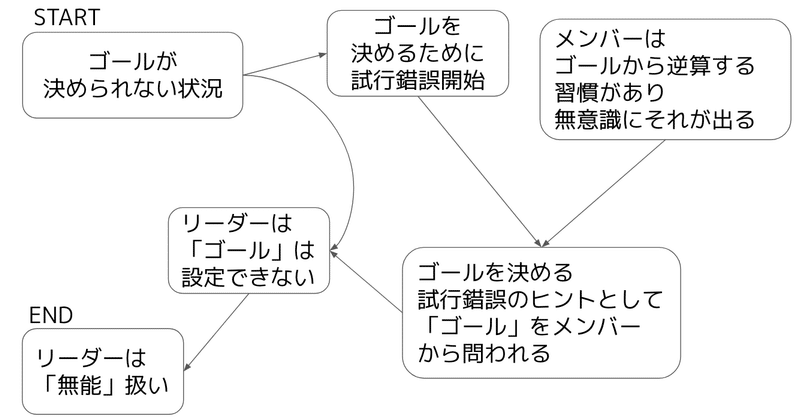

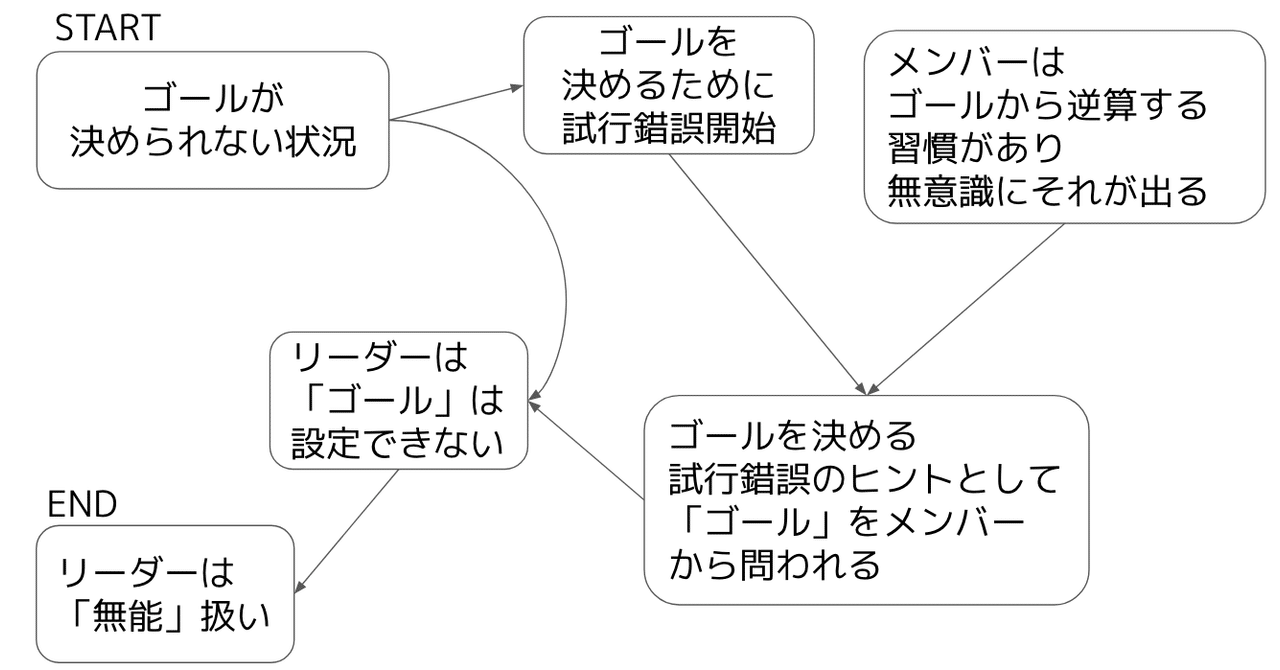

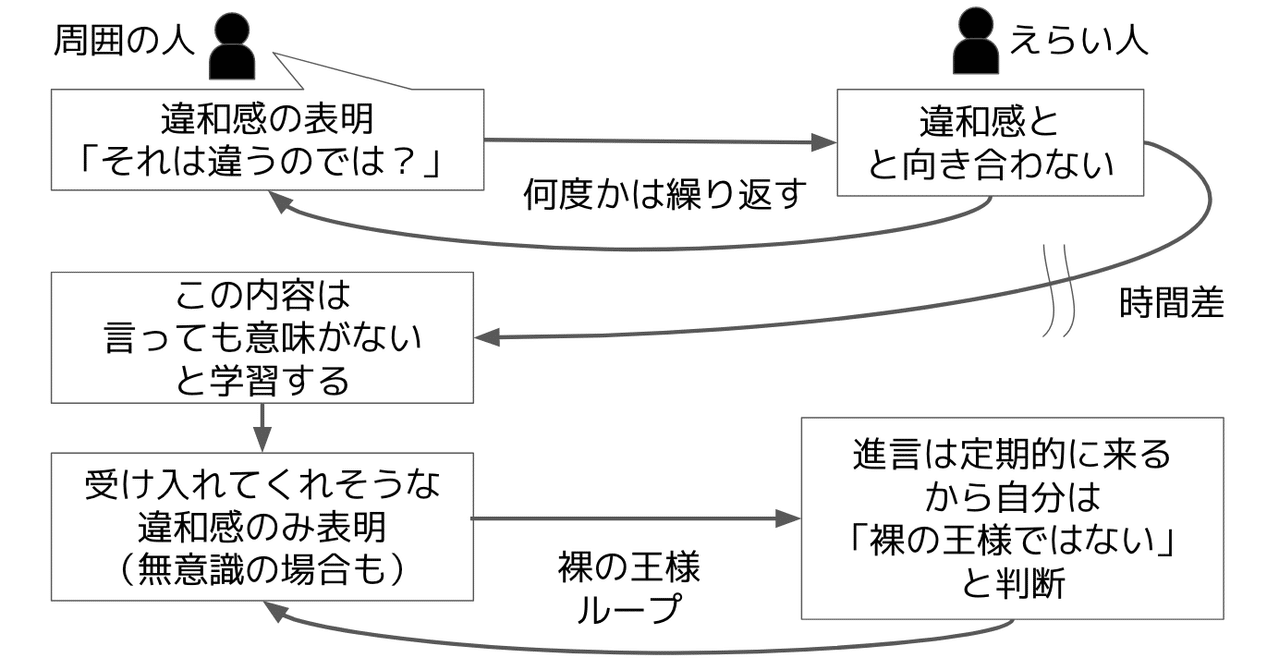

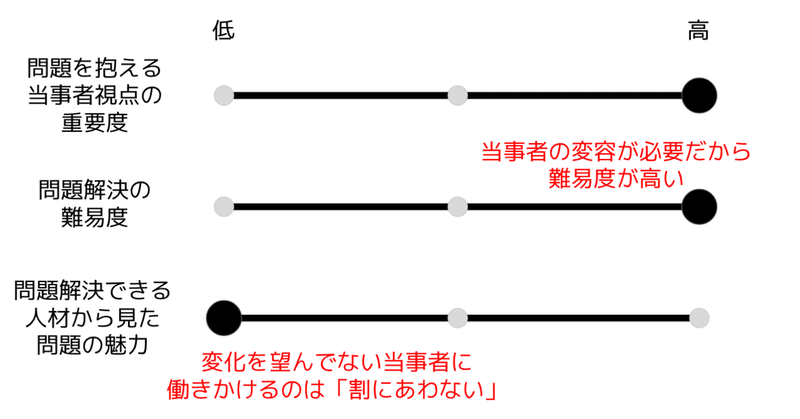

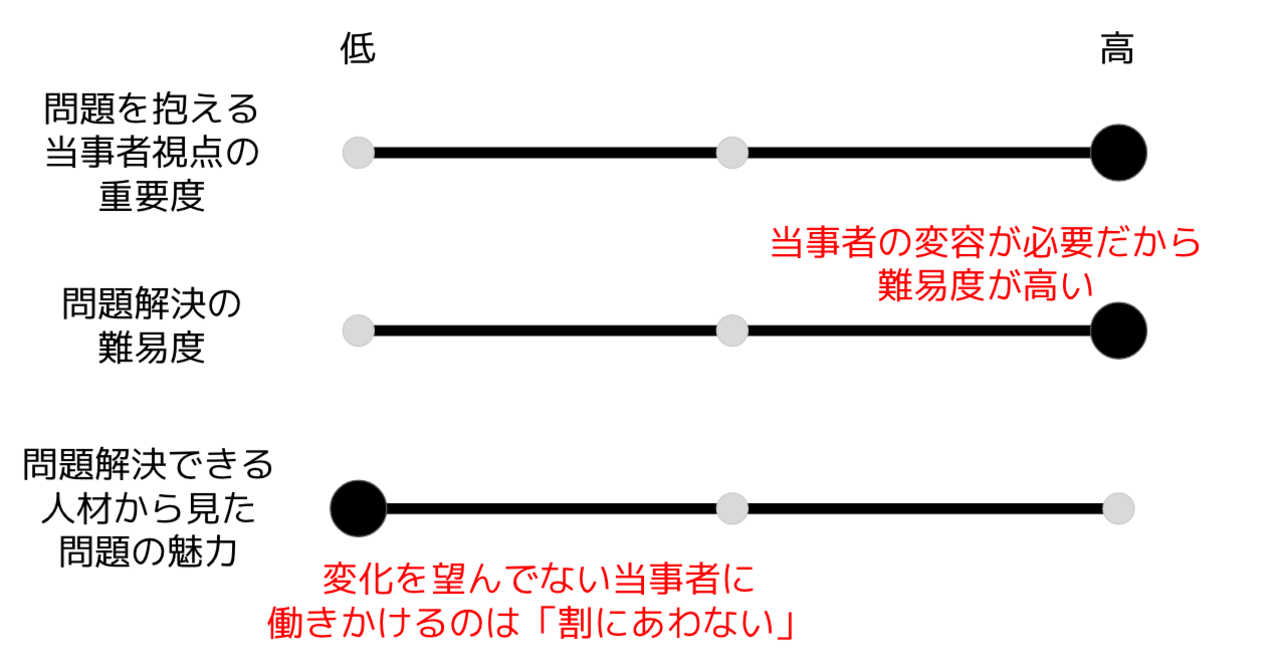

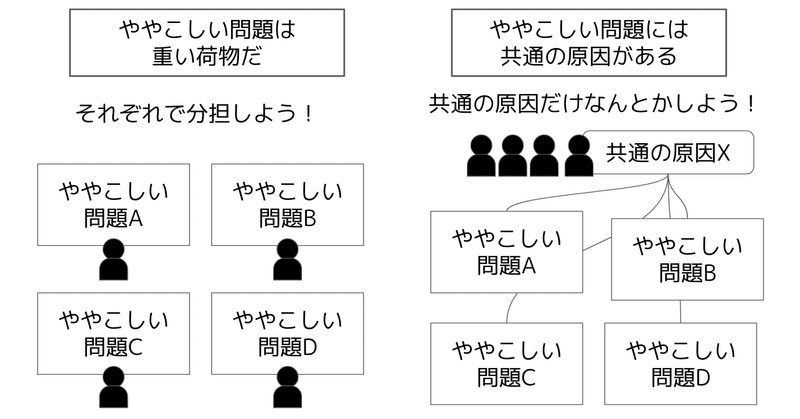

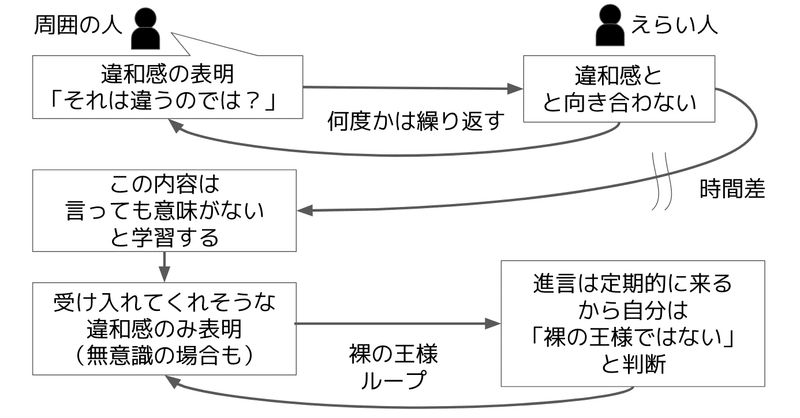

周囲が「あの人に言っても仕方がない」と学習すると「裸の王様」になる。その「諦め」は徐々に進行するので、王様側は気がつかない。

ポイントは「あの人に言っても仕方がない」という学習が徐々に進行することだ。王様側は「今までも進言してくれてるし、何かあったら言ってくれるから大丈夫」と考えている。実際には、ゆっくりと「本人が受け入れる進言」だけに選別されていく。進言する側も無意識だったりするから、ややこしい。 最初のうちは、周囲の人も「えらい人」に違和感を伝える最初のうちは「なんか違うのでは?」と素朴に伝える。 でも、伝えた側があまり向き合ってくれない。違和感に向き合った上で、「考えてみたんだけど、やっぱ