#創作大賞2024

人不己知...人が自分を認めてくれないのを気にすることはない。

子(し)曰(のたま)わく、人の己を知らざるを患(うれ)えず、其の不能を患(うれ)うるなり。

(憲問第十四、仮名論語二百十七頁)

先師(孔子)が言われた。

「人が自分を認めてくれないのを気にすることはない。

自分にそれだけの能力がないのを気にすることだ」

昨年、荊妻に難しい病気が見つかり、

手術までの一ヶ月は本人より私の方が沈んだ。

普段は朝からクラシック音楽を聴いている。

作曲家はシベリウ

不欲勿施...自分が人からされたくないことは、人にしてはいけない。

己の欲せざる所は人に施すこと勿(なか)れ。

(顔淵第十二、仮名論語一六二・一六三頁

衛霊公第十五、仮名論語二三七頁)

先師(孔子)が言われた。

「自分が人からされたくないと思うことは、

人もいやなのだから、それを人にしてはいけない」

いつも持ち歩く小銭入れに、

一センチ強の化石が入っている。

五億年前のカンブリア紀三葉虫の化石である。

小銭を出す度に、五億年という時間の長さ、

殆どの動物の門

忠恕一貫...まごころ(忠)からなるおもいやり(恕)

子曰(のたま)わく、參(しん)や、

吾が道は一(いつ)以(もっ)て之(これ)を貫く。

曽子(そうし)曰わく、唯(い)。

子(し)出ず。門人問うて曰わく、何の謂(いい)ぞや。

曽子曰わく、夫子(ふうし)の道は忠恕(ちゅうじょ)のみ。

(里仁第四、仮名論語四三頁)

先師(孔子)が言われた。

「参(曾子の名)よ、私の道は一つの原理で貫いている」

曾子が「はい」と歯切れよく答えられた。

先師は満足げに出

志仁無悪...憎む心をもたない。それは、悪い事をしないことよりも難しい。

「子曰(のたま)わく、苟(いやし)くも仁(じん)に志(こころざ)せば、惡(にく)むこと無きなり。」

(里仁第四・仮名論語三八頁)

「かりそめにも仁に志したならば、人を嫌ったり、人を拒んだりすることはない。」

この章句を「苟(まこと)に仁に志せば、惡(あく)無きなり」と読み下すのが、一般的である。

真に仁を志したならば、過ちを犯すことがあっても、悪事をはたらくことはない、と言う解釈である。

不教民戦...「充分に教育もしてない民を戦わせるのは、それこそ民をすてるというものだ」

子曰(のたま)わく、敎(おし)えざるの民を以(もっ)て戰う、是(こ)れ之(これ)を棄(す)つと謂(い)う。

(子路第十三、仮名論語一九九・二〇〇頁)

先師(孔子)が言われた。

「充分に教育もしてない民を戦わせるのは、それこそ民をすてるというものだ」

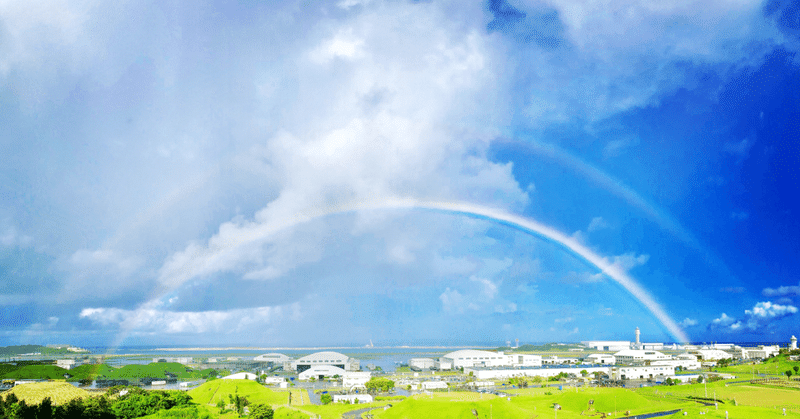

気に入った一枚の写真がある。

漆黒の闇に青と白が斑(まだら)なす小さな地球と微かな月が浮かんでいる。

宇宙航空研究開発機構(JAXA)の探査機「は

現代的論語1 学びを通して得る喜び

私は論語を学んでいる者です。

論語との出会いは、約3年ほど前。

開業する際に、昔からお世話になっている税理士さんから「経営者になるなら論語を学べ」と言われたことがきっかけでした。

当時は論語についてはさっぱりで、

『どんな勉強なんですか?』と尋ねたところ、

「孔子だ」と一言。

何のことか結局よく分からないまま、税理士さんが参加する論語の勉強会に一緒に参加しました。

そこにおられた方々は、人生

未知生死...「まだ生もわからないのに、どうして死がわかろう」

曰わく、敢(あえ)て死を問う。曰(のたま)わく、未だ生を知らず、焉(いずく)んぞ死を知らん。

(先進第十一、仮名論語一四六・一四七頁)

子路(孔子の弟子)が「死とはなんでしょうか」と問うた。

先師は言われた。「まだ生もわからないのに、どうして死がわかろう」

孔子の弟子、子路に限らず、死について問いたいと思うのは、古今東西誰も皆同じである。

人はどこから来てどこへ行くのか。

聖人賢人のみならず、