住宅不要論。~Mr. SDGsが語る「住むこと」とは!?

私の異名は「Mr. SDGs」。

持続可能な社会を完璧に知る者です。

さて、前回のエッセイで、

「SDGsとは、人の心のあり様である」と述べました(下記拙文参照されたし)。

そして「身の丈にあった暮らしを」と、ご提案いたしました。

前回は「適切な経済圏」のお話をしましたが、今回は日々の暮らしの基盤となる「住宅」のお話をしようかと思います。

そもそも人間が「ディオギネスの樽」で暮らしていたら、環境問題は全く起きなかったのは言うまでもありません。

人生とは「この美しい世界と過ごす、儚く、美しい時間」ですから、

この一瞬一瞬を大切に生きたいものです。

そんな私が建築家として実践している「住まい方のモデル」があります。

一応、私も建築家の端くれですから、「住まい方の哲学」は自ら実践してリアリティを持たせなければいけません。

例えば、「社会に開いた家」とか「共同体の一部としての家」とか「周辺環境を取込んだ家」とか、住宅雑誌を見ればいくらでも「建築家による住宅の理念」を見ることが出来ます。

という訳で、

建築家たる私が提唱する住まい方のモデルは、

「神棚」

です。

かの江戸時代、頻繁に起こる火事(火事と喧嘩は江戸の華)に対して、庶民は「大八車」に家財道具一式を積んで避難しました。

すなわち、「生活必需品=大八車一台分」なのです。

そして翌日から、大工さんが燃えた家を建て直してました、トンカントンカン。

しかし、そんな「持続可能な江戸生活」はもうありません。

日本人は日本の宝を喪ってしまったのですね、まあ色んな事があって。

そんな建築家たる私はある日、三好徹の「チェ・ゲバラ伝』を読んで、脳天をキューバ産の砂糖キビで殴打された様な衝撃を受けました。

(キューバに行くべし)

そこから紆余曲折し、

キューバに一度観光で行って、その「期待を全く裏切らない」世界に魂が震えました。

現代のキューバ、まあ一言で言えば「貧困」社会です。

しかし、

現地をくまなく周るにつれ「貧困=悪」という「常識」が激しく揺らぎました。

この地のストリートの活気、音楽の驚異的な愉楽、そして「場」のヴァイブス、、、。

(そこのキミ、どちらを取るの?)

と、チェ・ゲバラ(が憑依した私)の声が聞こえました。

そんな私は、2020年、建築家としての最終仕上げをすべくメキシコへと渡りました。

「キューバで掴んだ、確信のようなもの」

それだけが頼りでした。

もう日本に戻るつもりもありませんでした。

ボリビアで客死したゲバラの気分です(私は思い込みの強さのみで生きております)。

出発前に荷造りをしました。

まず、ダンボール10箱分ほどあった本とDVDは友人にあげました。

そして、家具や食器、家電類も全て友人にあげました。

最終的に「スーツケース2つ」にまとめました。

すなわち、

「私が生きていく上で最低限必要な物資はスーツケース2つ分」なのでした。

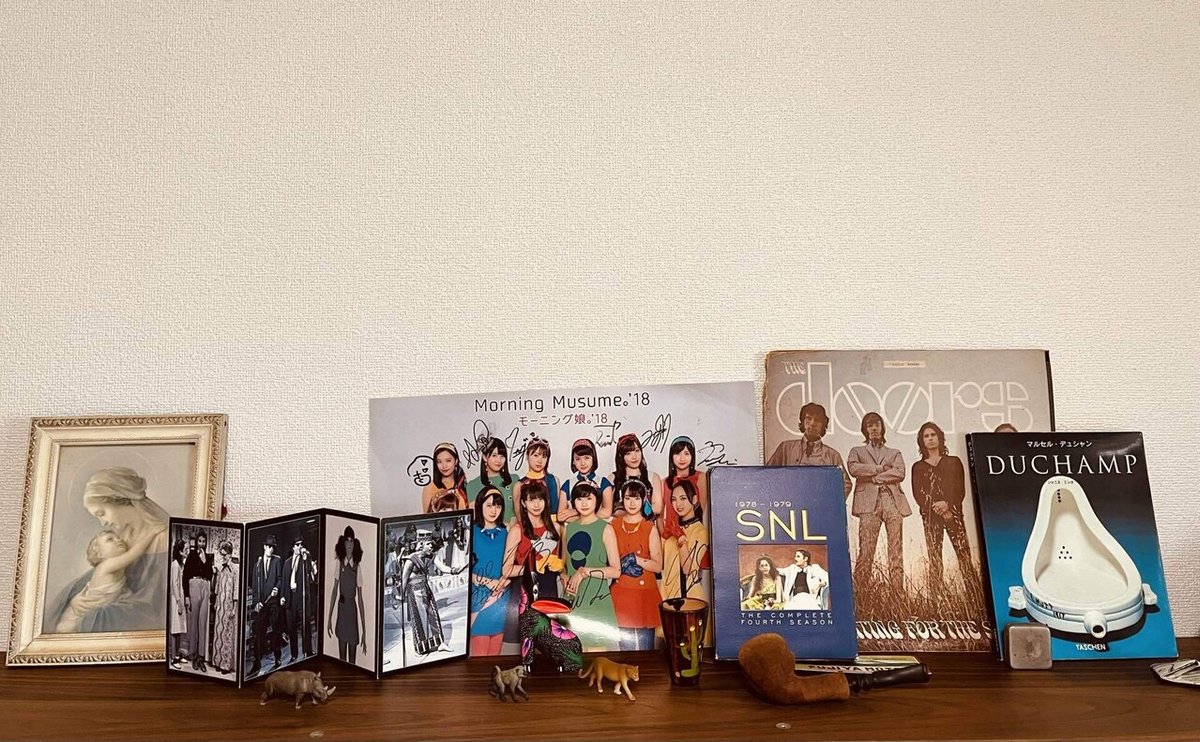

殆どは衣類でしたが、その中に

「生活に必要は無いが、どうしても一緒に連れて行く物」

がありました。

それが「神棚」の品々です。

メキシコに着いて「神棚」を整えた時、

私は「ああ、これで私は世界中どこでも生きていける」と確信しました。

私にとって「神棚」を設置した場所が「住まい」になるのです。

すなわち、この「最小限」にして「最大限」の住まいが、

私の住宅モデルなのです。

さて、歴史を紐解けば、

この「最小限」住居という言葉は、近代化と共に建築家の一つの定番の課題でありました。

色んな建築家が色んなプランを描いて「最小限住居」をモデル化しようとしました。

「最小限住居」は大量生産が基本となる概念であり、困窮者への住宅供給がその社会的使命でした。

当時のヨーロッパ中の建築家の課題であった「最小限住居」ついてまとめられた大著。

建築家たちが競って「どこまでミニマムな暮らしが出来るか?」に取り組んでいた時代です。

しかし、

現代になっては「物理的にミニマム」な建築はトレンドから外れました。

どんな過激な住宅作品も「◯LDK」という、なんと言いましょうか、

一つの「抑圧」形式から逃れられなくなりました。

私が思う「ミニマムな暮らし」とは、「圧倒的な精神の自由」を伴うものです。

そんな訳で、

私はエクストリームな「最小限住居」に現代の息苦しい社会の「抜け道」を見いだそうと考えてます。

「似非社会主義建築」のル・コルビュジエのカップマルタンの丸太小屋なんか宮殿に見えるような、バラック味に溢れるものが私の琴線に触れるようです。

例えば、作家・内田百閒が住んでいた3畳の掘立て小屋。

ここに奥さんと2人で住んでました。

3畳の床面積ですが、実際に使えるのは2畳でした。

料理は七輪、トイレは裏側に穴を掘ってバケツをハメ込んだもの、内装仕上げは葦簀、カーテンも葦簀です。

内田百閒を描いた黒澤明監督の『まあだだよ』にも、この掘立て小屋はメインの見せ場の一つとして登場します。

続きましては、川崎長太郎の「浜辺の物置小屋」です。

小田原出身の作家・川崎長太郎は相模湾沿いの浜辺の物置小屋に住んでました。

そこで蝋燭の灯を頼りに小説を書いてました。

彼の小説のファンの女性が、よくその物置小屋を訪ねて来たそうです(もちろん、その後は大人のエンタメ・タイムです。川崎長太郎は私小説の形式を取る作家、上手く行ったら登場人物になれます)。

川崎長太郎は小田原の「だるま寿司」のちらし寿司を愛し、当時まだあった小田原の遊郭を愛して、それらは作品に残されています。

また、昔の日本には「流浪の民」もおりました。

「サンカ」と呼ばれる人々は、定住地を持たずに日本中を移動して暮らしておりました。

「旅芸人」や「テキヤ(寅さんですね)」の方々も、

日本中を移動して暮らしてます。

こうなると「住宅」という概念すら無くなってしまいます。

さて一方、

今の日本の住宅事情は「都市同一性障害(©︎菊地成孔先生)」になっています。

日本の地方の殺風景な造成地に「プロバンス」や「ブルックリン」や「北欧」風味のトッピングを施したお家が立ち並んでいます。

もちろん本物の石や漆喰やレンガではなく、そのイメージがペタペタ貼られた新建材で出来ています。

そんなイメージのハリボテに住む彼らの脳内には美しい南仏プロバンス地方の風景が広がっているのでしょうか?

—————————————————————

生身の人間の身の丈は何千年もほぼ変わってません。

平均身長が3メートルに進化した訳ではありませんし、

瞬間移動が出来る様になった訳でもありません。

「立って半畳、寝て一畳、天下取っても二合半」

粋に生きたいものです(おっと韻を踏んでしまいました)。

完。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?