#日記

<閑話休題・芸術一般>写真のような絵と写真

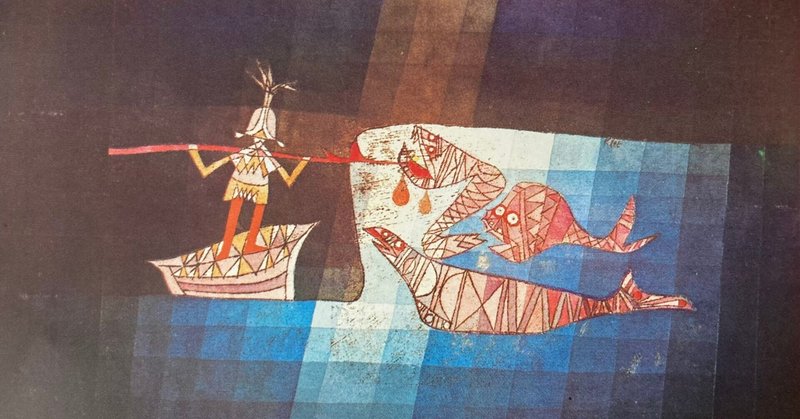

写真のような絵と写真とは、いったいどこがどう違うのだろうか?

普通に考えれば、同じようにしか「見えない」。そして、昔よく聞いた言葉として、「写真がすでにあるのだから、絵の役割は写真になることではない。むしろ、写真とは違うものを表現すべきだ」ということがあった。そのため、マティスやピカソのような、あるいは印象派のような、対象そのものではなく、対象から受けた「印象」や自分の中に沸き起こった感情を

<閑話休題・映画>『2001年宇宙の旅』の最後の食事をする場面から

衛星放送で『2001年の宇宙の旅』を放映するのを知って、ちょっとわくわくしている。もちろん、このスタンリー・キューブリックの映画史上最高の傑作を、もう無くなってしまった東銀座にあったテアトル東京で観た後、苦労した末にビデオテープ(昔のべーターマックス方式)を買った時は、まるで最高級の芸術作品を手に入れた気分になって、ひどく感激した。

その後は、ビデオからDVDに進化したので、マイアミの専

<書評>『錬金術 タロットと愚者の旅』

『錬金術 タロットと愚者の旅』 ルドルフ・ベルヌーリ著 種村季弘訳 青土社 1972年

錬金術及びタロットについての研究書。訳者は、日本でこの分野の研究をしている第一人者で澁澤龍彦と並ぶ研究者。澁澤がフランス語なら、種村はドイツ語を基本にしていることが二人の相違になっているが、内容はかなり重複しているように思う。

一方、錬金術という言葉や概念は、私が中学の歴史の教科書に書かれていた記述を未

<芸術一般>マンレイと写真について(『ユリイカ』1982年9月号「マンレイ特集」から)

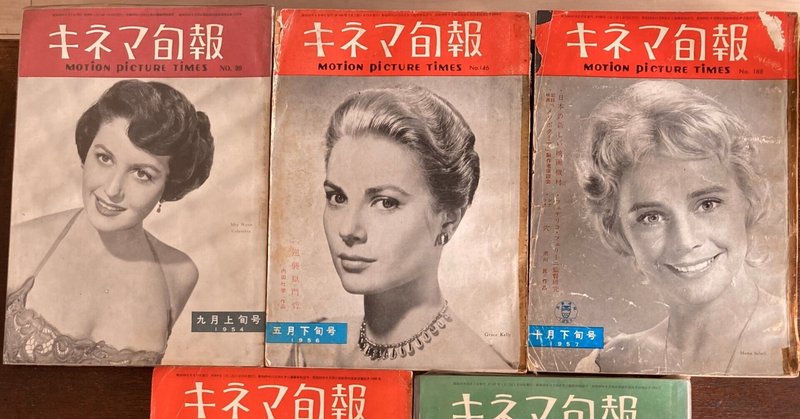

1982年の雑誌『ユリイカ』はマンレイの特集をしたが、文芸誌では日本で初めてマンレイを特集したと説明されている。私は、シュールレアリスムに関心があったので、たまたまこの時に『ユリイカ』を買い求めたが、当時の日本でマンレイとは、シュールレアリスムの本流から外れた(主に肖像)写真家というイメージが強かったように思う。

一方、私のマンレイの写真で当時知っていたのは、この有名な「バイオリンダングル」

自由律俳句(その8)

〇 2023年9月27日。酷暑の夏が終わり、久々に公園を散策する。季節的に花は少ないが、曇天の中に見える太陽が力強い。そして、トンボが飛び、鈴虫が草の中で音楽を奏でる。ふと見ると、大木の下に草花の芽が大きく出ていた。私もようやく芽が出るのか?散歩をすると、詩作が浮かぶ。不思議だ。

腰が伸びない私を 傍で見守るトンボよ お前よりは長生きしているぞ

無視すれば近寄り 探せば逃げるトンボ お前の名は

<書評・芸術一般>『Duchamp love and death, even(デュシャン 愛と死、さえも)』

『Duchamp love and death, even(デュシャン 愛と死、さえも)』 Juan Antonio Ramirez ファン・アントニオ・ラミレス著 1998年 Reaktion Book Ltd. London 原著は1993年にスペイン語で発行され、1998年に英訳が発行された。

20世紀を代表する芸術家マルセル・デュシャンの研究書。Henri Robert Marcel

<書評>『トリックスター』

『トリックスター』ポール・ラディン 皆河宗一訳、カール・ケレーニイ 高橋英夫訳、カールグスタフ・ユング 河合隼雄訳、山口昌男解説、晶文社 1974年

原書は、”The Trickster—A study in American Indian Mythology” Paul Radin, Karl Kerenyi, C.G.Jung, 1956 Routledge & Kegan Paul, Lon

<芸術一般・エッセイ>関係の哲学

哲学というほどのたいそうなものではないが、この世の人と人とのコミュニケーションとか、人がどう生きているのかとか、なぜ私がここにいるのかなどの、いわゆる根源的な疑問・テーマについて考えることは、昔から哲学という名称を持っていたので、私もそのまま表題に使わせてもらう。

また、表題にある< >内の言葉は、noteマガジンの項目分けなのだが、そもそも<哲学>というマガジンを作っていない上に、私として