永田豊隆 『妻はサバイバー』 : 理解と実践の間の、 気の遠くなるほどの逕庭

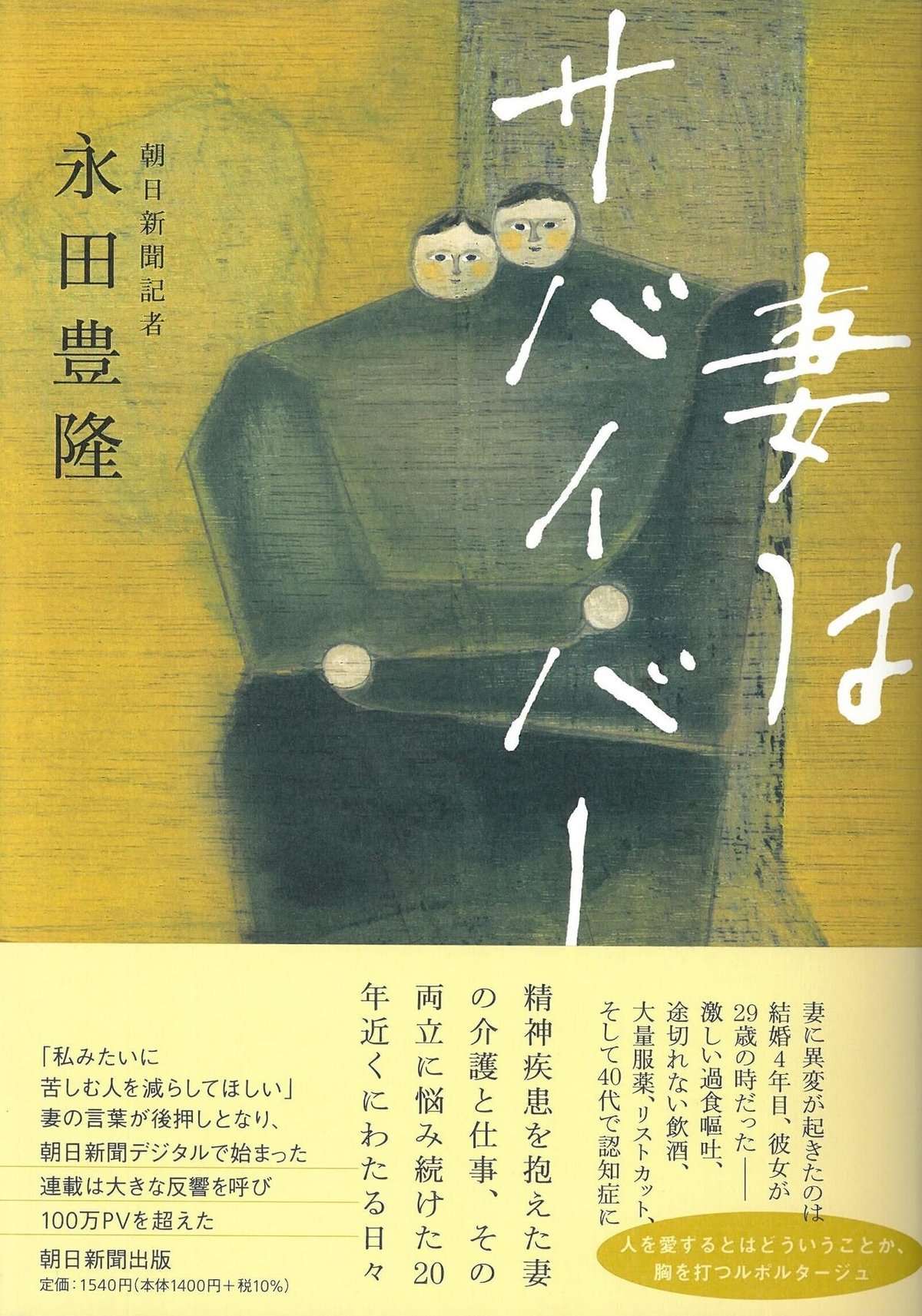

書評:永田豊隆『妻はサバイバー』(朝日新聞出版)

朝日新聞記者による、20年にわたる妻の病いとの闘病・介護の記録である。だが、決して分厚い本ではない。

『 年譜

1999年3月 結婚。私30歳、妻26歳。

2002年 私33歳で朝日新聞に転職。しばらくして妻の摂食障害が明らかに。発熱やだるさをが続き、12月までに計4回、総合病院に入退院を繰り返す。

2003年2月 摂食障害に伴う低カリウム血症で別の総合病院に入院。

2005年4月 私36歳、妻32歳。大阪本社生活文化部に異動。

2007年5月 妻34歳、性被害をきっかけに心療内科を受診。間もなく精神科病院に医療保護入院。以来、10年余にわたる入退院を繰り返す。

2007年8月 大量服薬で救急搬送。

2011年8月 私42歳、妻38歳。飲酒癖が悪化。急性肝炎で入院。

2013年7月 妻40歳、臨床心理士のカウンセリングを開始。

2014年8月 依存症専門病院に入院するが、1泊で退院を強行。

2014年9月 私46歳、適応障害で3ヶ月の休職。

2015年6月 妻42歳、アルコールの離脱症状で救急搬送。解離性障害が悪化し、精神科病院に入院。院内に水中毒を繰り返し、入院が長期化。

2017年4月 妻44歳。約1年10ヶ月ぶりに精神科病院を退院。

2018年9月 妻、依存症専門の医療機関に通い始めるが、飲酒やまず。

2019年7月 救急搬送。まもなく妻46歳にして認知症が判明。』

見てのとおりで、最初に発覚した症状は「摂食障害」だったが、それには「心因」があり、病態は次々と変化移行していき、最後は軽度ながら認知症にいたるが、かえって、それで落ち着いた部分もあったようだ。

著者は新聞記者で、再婚の妻との初婚であり、子供はいない。その暇はなかったようだ。

当初は、家庭を一人で守ってくれる、よくできた妻であったが、著者が記者として、家にいる時間が少なく、妻の摂食障害に気づいたのは、それがかなり進んでからであった。

摂食障害の病状悪化で、いよいよ生活が立ちいかなくなり、嫌がる妻を説得して通院したところ、摂食障害の「心因」の根っこには、著者の知らなかった「親からの虐待」という過去が妻にはあり、それが根深いものとなっていたことが判った。

「摂食障害とその心因」に対する治療を始めるものの、容易に快方には向かわず、「摂食障害」は「アルコール依存症」に取って代わられ、その結果、肝機能障害を発症する。

そんな具合で、妻の病いは心身両面で進行変化して行き、精神科病院では身体のフォローができず、身体をフォローできる総合病院では精神のフォローが十分にできないため、治療・入院に窮する事態も発生し、さらには介護者である著者自身も体調を崩すという、延々と続く修羅場の中で、著者は自ら学び、人に助けられて、長いトンネルの出口のあることを信じて、妻と歩みゆく姿が、本書では簡潔に描かれている。

○ ○ ○

本書を購ったのは、母を亡くした半月後くらいだったろうか。本書刊行まもない、今年(2022年)4月下旬頃ではないかと思う。

長らく母と二人暮らしであった私が、母の「自宅介護」を行なったのは、たぶん2年程ではないかと思う。

しかし、自宅介護と言っても、母はごく軽度の認知症がある程度で、一人で食事も採れたしトイレにも行けた。私は、当直の仕事もあって家を一晩空けることも多かったが、母を一人にしても不都合はなく、昼間はヘルパーの派遣やデイサービスを利用していたから、基本的には、帰宅してから二人分の家事をすれば良いだけであった。したがって「介護」と言うのもおこがましい程度のことしかしていない。

しかし、母がインフルエンザにかかって発熱し、それがきっかけで足腰が立たなくなり、一人でトイレに行けなくなってからは、私もまだ退職するわけにはいかなかったから、母を介護施設(介護老人保健施設=老健)に入所させることを決断し、母も素直にこれに応じて、すんなりと入所先も決まった。

したがって、私は母の介護において、さしたる苦労はしていないのだが、記憶に残るのは、やはり二人暮らしゆえの、母との喧嘩である。

よくあるように「こっちは仕事で疲れて帰ってきているのに、そんなつまらないことを何度も言うな」といったことから口論になるのだが、相手は半分認知症の年寄りだから、こちらの気持ちが理解できない(頑固である)。こちらとしても、病気の年寄りを相手に口論しても、対等の喧嘩ではなく、母を虐めているようにしか感じられないから、気が塞いでしまう。

さいわい私は読書家だから、介護に関する本を読んで、基本的な心構えを学び、「一人で抱え込まない」「できないことはしない」といったことの重要性を理解していたし、私はもともと「好きなことしかできない」性格であり、「縛られることが大嫌い」だが「中途半端は嫌い」で、いずれにしろ「介護」には向かない性格だというのは自覚できたので、「無理をして共倒れになったり、母を殺したりするくらいなら、さっさと人に頼ろう。冷たい息子でも、そういう性格なんだから仕方ないじゃないか」と割り切った。

私は、良くも悪くも「割り切りの良い性格」であり「人目を気にしたり、見栄を張ることが嫌い」という個人主義者だったから、比較的簡単に、こうした決断もできたのだと思う。

しかし、そうしたくてもできない状況にある人は多いだろうし、性格的に「絶対に見捨てられない」「他人に任せられない」という人もいるだろう。

そういう人に対して私は「大変だな」「偉いなあ」とは思うが、自分がそこまでやらなければならないとも思わなければ、やれるとも思わなかった。「できないことはできない、のだから仕方がない」と割り切っていたのだ。

だが、そんな、私には到底できないことを、現にやっている人のことを、知っておきたい、とは思った。彼らの「経験」とは、どのようなものなのか? そして、彼らと私は、どう違っているのか? 一一それを知りたかったのである。

○ ○ ○

本書に描かれた、夫婦の闘いは、もちろん「壮絶」なものではあったけれど、想定の範囲を出るものではなく、特に新しい知見を得ることもなかった。こういうのを「壮絶な記録」だと、ありきたりに評する人とは、「介護」というものの現実を、知らない人なのだろうと思う。

また、私からすると、著者が「妻を怒鳴りつけずにはいられなかった」というようなことを書いているところは、「現実には、何度か手を出してだろうな」とも思った。

これは、著者の妻に比べれば、格段に手のかからなかった高齢の母であってさえ、時には(頭の片隅で「怪我をさせては行けない」という自制を働かせながら)手を出した(ベッドに突き倒す、強く揺さぶるなどをした)ことのある私には、ほぼ間違いない事実として察せられた。

それにこの本は、新聞連載をもとにしたものなのだから、「手を出した」などと書けたわけがない。そう書けば、それは単なる「虐待」ではなく「私は現に、暴行罪を犯しています」と、新聞紙上で公言したことになるからだ。かりに本人がそう書きたかったとしても、それでは新聞に載せられるわけがないのである。

だから、現実は、もっと壮絶なものであったろうと思うし、たぶん、この連載をすすめた同僚も、そのあたりは機微は察した上で、読者に「抵抗のない表現」として、これを積極的に許容したのであろうと思う。

ともあれ、そんな「深読み」をしたくらいだから、本書の「字面」を、さほどのものとは思わなかったが、自分たち夫婦以外のことについて書いた部分については、興味ぶかい記述がいくつかあった。

『 貧困問題の取材を思い出す。家賃や電気代の支払いすら難しくなっているにもかかわらず、「生活保護だけは受けたくない」という人によく出会った。「人に知られるのが怖い」「そこまで落ちたくない」などが理由だ。背景にあるのがマスコミ報道だった。比率でいえばわずかな「不正時給」だけをクローズアップする制度バッシングが、正当な権利の行使に負のイメージを植えつけていた。

精神障害も生活保護も「隠すべきもの」という空気が社会に満ちていては、当事者は安心して助けを求めることができない。自戒を込めてだが、報道機関は、事件の背景にある貧困や差別、社会保障の不備にこそ取材力を注ぐべきだ。

怖いのは、社会の中にある偏見や差別感情を当事者やが内面化してしまうことだ。妻がそうだった。

「あんな人たち(精神障害者)と一緒にしないで」「鉄格子の中に入れられたら一生の終わりよ」「廃人になってしまう」。精神科の受診を拒んでいた時期、口にしていた言葉だ。』(P127)

著者のこの書き方は、新聞記者としては真っ当で、無難なものではあろう。決して当事者を責めず、当事者の至らなさをやむを得ないものと認めた上で、そのフォローを周囲や国に求める、というスタンスだ。

だが、読めば分かるとおり、著者自身、こうした「心がけを誤った当事者」を「そのままで良い」と考えているわけではない。要は「権利は正しく主張しなければならない。それができないのは、その人自身が、弱者・少数者に対する偏見を持っているからだ」ということである。

客観的に見て、助けが必要であり、その権利を有する人が、それでも頑なに、その権利を使わないというのは、多くの場合、その人が「人並み以上に立派」だからではなく、単なる「見栄っ張りの身の程知らず」だからだ。

もちろん、やれる範囲でやれることは、しなくてはならない。それをしなければ、そもそも誰も助けてはくれない。すでにそれが、自分の力だけではできない状態に立ち至っているからこそ、やむなく、つまり合理的に、他者の補助が与えられるのだ。

だから、そうした「自身のおかれた、他者の助けを必要とする現状」を認められないというのは、ある種の「傲慢」であって、決して褒められたことではない。放っておいて何とかなるのならば、誰も、あえて助ける必要など認めないが、そうはいかないからこそ助けようとしているのに、それを断るというのは、その人が、自身を「過大評価」して、できないことをできると言い張っているだけであり、その結果として、もっと大きな不幸を、本人はもとより周囲にもたらすことにしかならないである。

このように、「偏見」とは、他者に対するものであると同時に、自身に対する「勘違い」でありも「身の程知らずの傲慢」でもあるからこそ、社会的な害悪となるという事実を、当事者も学ばなければならない。

『 トラウマ研究で知られる精神科医の宮地尚子・一橋大学教授は「注意しておかなければいけないのは、一般の精神医療では、トラウマという視点がそれほど重視されているわけではないということです」と指摘している(『トラウマ』岩波新書)。過去に原因を帰することは回復を妨げるなどとして「トラウマという見方を嫌う」医師も少なからずいるという。

宮地医師の認識は私の実感と一致する。

診察室で妻が自ら過去の虐待や性被害について語り始めたとき、真剣に耳を傾けた医師はほとんどいなかった。医師はたいてい何も質問せず、いたわるでもなく、そのまま聞き流した。依存症専門医師からは「だからといって飲むのはいけない。まず酒をやめないと」とたしなめられたこともある。きちんと話を聞いてもらえた場は、唯一、4年間のカウンセリングだけだった。

それだけではない。医療現場の中でトラウマになりかねない状況も経験した。特定の治療法や検査によるやむをえないケースではでなく、医療スタッフの無理解によるものだ。

2014年に医療保護入院したときだった。妻が子ども時代に受けた暴力について看護師に打ち明けたところ、「人のせいにしちゃだめ」「感謝の気持ちを持ちなさい」と叱責されたという。閉鎖病棟という管理された空間では、患者は看護師に反論しにくい。妻はそのたびに電話で苦痛を訴えてきた。虐待被害者にとってこうした発言は2次的なトラウマになりうるのではないだろうか。

一般的に医師がトラウマにふれたがらないのは、それを癒すのに時間や手間がかかるせいもあるだろう。一般的な「5分診療」では、時間をかけて過去を聞き出すのは難しい。また、トラウマ治療の技法に精通した人材が少ない現状では、へたに過去の傷にふれれば症状を悪化させかねないという配慮もあるのかもしれない。

しかし、薬物依存症を専門とする松本俊彦・国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部部長は、精神科医の世界における「患者のトラウマ体験について質問をしてはいけない」という一種の「神話」の存在を指摘する(『誰がために医師はいる」みすず書房)。患者が混乱したり、「偽の記憶」を強化したりといった理由を聞かされたことがあるという。だが、少年院などで重い過去を抱えた少年たちの臨床に取り組むうち、松本医師は「神話」に疑問を感じるようになった。むしろ少年らの話を信じる態度で傾聴し、ねぎらうことで、前向きの変化を期待できるようになったとしている。

近年、トラウマの特徴を理解しながら当事者に向き合う「トラウマインフォームドケア」が広がるなど、医療現場に変化もみられるようだ。』(P129〜132)

「専門家だから、当然わかっている」「専門家だから、当然、わかった上で言っている」というのは、どんな「ジャンル」においても、「幻想」にすぎない。

どんな「ジャンル」であろうと、それが「人間」をすることであるならば、当然「いずれも完璧」であるわけなどなく「ピンからキリまで」ある、という事実を忘れてはならない。

つまり、人を「肩書き」だけで判断しては、間違えるということだ。

これは、「政治評論家」でも「小説家」でも「哲学者」でも「物理学者」でも「八百屋」でも「塗装工」でも、そして「医師」でも、まったく同じことだ。

彼らは、「素人=門外漢」よりは「知識だけは持っている」から、素人を「説得する」ことならできる。だが、その「理屈」どおりのことを実行するほどの「実力=能力」を持っているとは限らない。その保証はない。

例えば「現役時代はパッとしなかった野球選手が、引退して解説者となってからは一流」だどといったことは、当たり前にある。

彼は、現役時代から「わかってはいた」のである。だが、それを「実行する能力」を持っていなかったから、現役時代はパッとしなかったのだが、自分が実行しなくてよくなり、「一般原則論として正しいことを語れば良い」立場に立てば、彼はそれを明晰に語りえる「才能」を持っていた、といったことなのだ。

そしてこれは「医療関係者」についても、同じだ。

当然のことながら、彼らの中にも「ピンからキリまで」いる。しかも「理屈」と「技能」とは、必ずしも一致しないから、「技能は持っているが、説明はヘタ」な医師もおれば、逆に「技能はないが、理論は最先端で明晰」という「学者タイプ」もいるだろう。また、どちらも優れた、文句なしの「神」タイプもいれば、どちらも大したことないとか、どちらも最低という人もいる。

これらの人が、素人の前では、皆それなりに「専門家」としてふるまい、「肩書き」で人を判断してしまう人は、みんな同じような「能力」を有する「専門家」だと思い込んでしまうのである。

これは、「肩書き」で判断するという、「短絡思考」に基づく「偏見」に過ぎない。

しかしながら、多くの人は、「短絡的」に「肩書き信仰」に生きている。だから、本書著者が紹介したような、ダメ医師やダメ看護師が、恐ろしいことに、一人前の顔をして「人の命を預かっている」のである。

しかしながら、繰り返すが、こうした現実は「医師」や「看護師」に限られた話ではない。なぜなら、こういう「恐ろしい現状」を生んでいるのは、「専門家」の側ではなく、「肩書き信仰」という「偏見」に生きている、多くの「非専門家」の側だからだ。

「専門家信仰」的な「偏見」としての「権威主義信仰」は、当然ながら、あらゆるジャンルに適用されているのだ。

そんなわけで「介護」においても必要なのは、「事実をありのままに認めて、最善の選択をする」ということである。

「被介護者」の現実を見誤って「幻想」を抱けば、判断を誤る。また「介護者」である自身に「幻想」を抱いても、やはり判断を誤る。

これは医師に対しても同じで、医師が皆同じように親切で能力があるなどということはないのだから、そこを見抜く目を持たなければ、自身の「医師選択における判断ミス」で、「被介護者」をみすみす苦しめることにもなる。

だから、必要はことは、謙虚に「現実」を直視して、責任を持って判断する、ということしかない。

だが、それをできる人は、少数だ。人は、どこかで、自他に「偏見」を持っており、それを後生大事に抱えて、「それと心中したがるもの」である。

言い換えれば、自分が信じている「価値観」を捨てて「嫌な現実」を見るくらいなら、誤った「夢」を見ながら滅びたほうがいいと、そんなふうに考えてしまうのが、凡庸な人間の現実である。

「介護」の問題においても、人間のこのような根底的な「業」は、当然のこととして最後までついて回るのであり、それと闘える人は、めったにいないというのが、現実なのだ。

したがって「感動的な介護物語」というのは、どこかに「嘘」があり、意識的か無意識的かは別にして「作り込まれた」部分があると考えていい。それほど「介護」というのは、「完璧」などあり得ない困難事なのである。

また、そうした「現実」に正直であろうとしたからこそ、本書は可能なかぎり「物語性」を排し、その結果として、141ページの「薄い本」になったのではないだろうか。

(2022年8月11日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○