インベ カヲリ⭐︎『家族不適応殺 新幹線無差別殺傷犯、小島一朗の実像』 : 人間のなかの解けない〈難解さ〉

書評:インベ カヲリ⭐︎『家族不適応殺 新幹線無差別殺傷犯、小島一朗の実像』(KADOKAWA)

著者は、本書の中で小島一朗を、何度も「難解」だと評している。どういうことだろうか。

それは小島の弄する「理屈」が、捉えどころがなく「難解」だということではあるのだが、それでも著者が、小島の「理屈」を「理解」しようとするのは、小島一朗その人を「理解」するためだというのもまた、言うまでもないことだ。つまり、著者にとっては、小島一朗という人間が「難解」だ、ということになる。

一一では、小島一朗とは、いかなる人物なのであろうか。

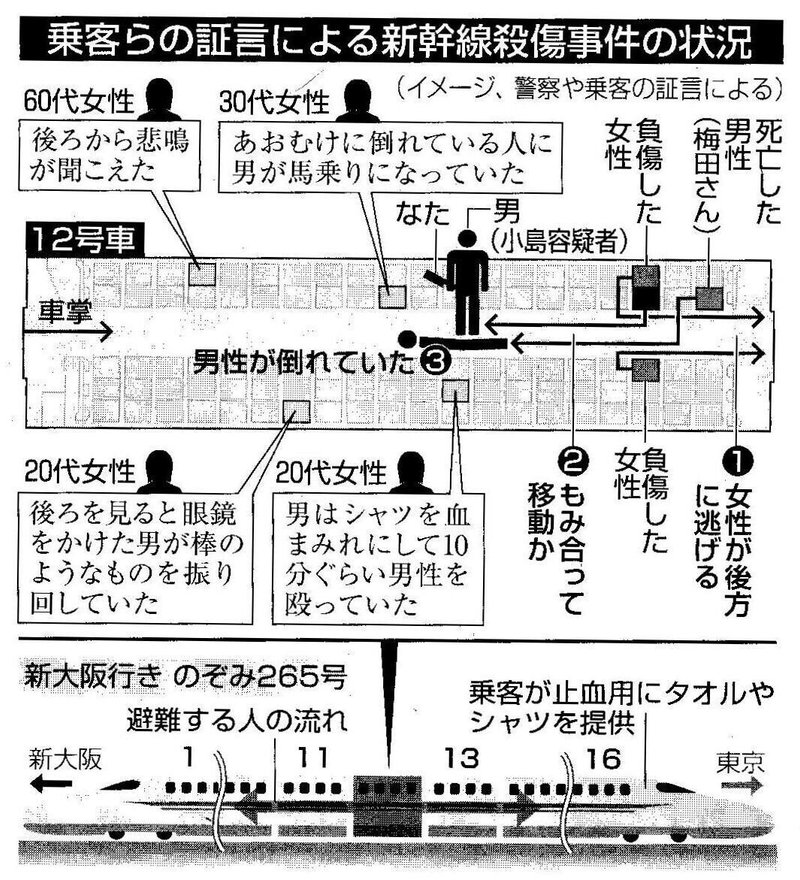

『【新幹線無差別殺傷事件】

2018年6月9日、走行中の東海道新幹線の車内で男女3人が襲われ、2名が重軽傷、男性が死亡した。「刑務所に入りたい」という動機だったため、一審で無期懲役となった際に小島一朗は法廷で万歳三唱をした。控訴せず20年1月に刑が確定。』(本書帯背面説明文より)

3年前の事件とは言え、かなり印象的な事件だったので、記憶にある人も少なくないだろう。

いや、むしろ事件そのものは、近年では数年おきに発生する「無差別殺傷事件」だと言ってもいい。もはやそれだけでは、人々にさほど訴えかけることはなく、「またか」という印象を残し、忘れ去られるだけだ。

実際、つい半月ほど前の2021年10月31日、東京都調布市の京王線布田―国領駅間を走行中の新宿行きの上り特急電車内で、座っていた70代の男性の右胸を刺し、ライターオイルをまいて車内に火をつけた、服部恭太容疑者による仮称「京王線死傷放火事件」は、容疑者が、映画『ジョーカー』(トッド・フィリップス監督)のコスプレをしていたことから、現在では「ジョーカー男事件」と呼び慣わされている。

要は、事件の内容そのものよりも、犯人の風態の異様さの方が、多くの人に強烈なインパクトを与えた、ということである。

同様に、本書で扱われる「新幹線無差別殺傷事件」もまた、事件内容の残酷さもさることながら、犯人・小島一朗が本件犯行を行うにいたった「動機」と「裁判での態度」が、多くの人に強烈な印象を与えて、この事件を忘れがたいものにした。

その「動機」とは、引用した紹介文のとおり、簡単に言えば「刑務所に入りたい」ということなのだが、この簡単な説明では、本件動機の異様さは伝わらない。小島一朗が望んだのは、正確に言えば「(生きにくい塀の外で生きるよりは)刑務所に入って、死ぬまでそこで暮らしたい」ということであった。

しかし、これでも不十分かもしれない。なぜなら「そんなに生きるのが辛いのなら、人を殺したりせず、自分が死ねばいいじゃないか」という意見も、当然出てくるからだ。

だが、小島一朗の場合は、この世界のすべてが生きにくい、生きるの値しない世界だと考えているのではない。彼は「刑務所」を理想の生活空間と考え、いわば彼の「楽園」に入るために、ただそれだけのために、人を殺した。彼が望んだのは、「死刑」ではなく、はっきりと「無期懲役」であり、だからこそ彼は「3人殺せば死刑になる確率が高いので、2人殺し、しかも情状酌量の余地のない犯罪を行おう」と、そこまで考えて、かの事件を起こしたのである。

事件後の供述においても、小島は「情状酌量の余地のない犯罪者」と認定されるために、「情状」を乞うような供述は一切せず、むしろことさらに「憎むべき、無反省な犯罪者」を、殊更に「演じて」みせた。

彼の場合、「死刑」になるのも困るが、有期刑となって、いずれ出所しなければならないというのも、面倒なことでしかなかった。なぜなら、また刑務所に入るために、わざわざ犯罪を犯さなければならないからであり、彼はそれを裁判においてヌケヌケと公言してみせた。「終身刑にならなければ、出所後には必ず、刑務所に戻るために、また犯罪を犯す。自分は刑務所に入れられても、決して反省はしないし更正もしない。つまり、決して塀の外に出してはいけない人間なのだ。だから終身刑にしてほしい」と。

彼にとっては、あくまでも「死ぬまでの刑務所生活」を実現するための「無期懲役」が必要で、それは「死刑」でも「有期刑」でもダメだったのである。

こうした「裁判での態度」が、まさに異様かつ稀有であったため、彼は多くの人にインパクトを与えた。

「無期懲役」の判決が下された際に、小島が「万歳三唱」をしたというのも、「望みが叶った」ということとともに、自覚的に「反省のかけらもない、憎むべき犯罪者」を、誇張的に「演じて」いる部分もあった。

つまり、本件犯人の小島一朗は、異様に「計画的で知的」な犯人だったとも言えるのだ。決して「衝動」や「病的混乱(心神喪失や心神耗弱)状態」で犯行を行ったのではなく、「無期懲役になって、生涯刑務所で生きる」という「夢」にむかって、徹頭徹尾「自覚的かつ計画的な犯行」を行い切った、そんな異様な犯人だったのである。

だから、本書著者は、そんな小島一朗を「難解」だと評した。「どうして、不自由極まりない刑務所で、生涯暮らしたいなどと考えたのか。それくらいなら、世に絶望して、死刑を望む犯罪者の方が、よほど理解できる」と考えたからだ。著者には、どうしても小島一朗の「動機」が「理解」できなかったのである。

しかしながら、本書著者は、そうした「難解な謎」の解答として、「狂人だから」という「答」は、採用しなかった。なぜなら、それは「解答」ではなく、「解答断念」に他ならなかったからである。

さて、そこで本書の「Amazonカスタマーレビュー」を見てみると、どのレビューも、小島一朗に対する「理解」を断念しており、それでいて、その事実にレビュアー自身は、まったく気づいていないようだ。

小島一朗が、「狂人」であるとか「自閉症スペクトラム障害=ASD」だとか言ったところで、それは「理解」ではない。それは「(形態論的な)分類」に過ぎないのである。

だが、レビュアーたちは「彼があんな理解不能な動機で、あんな犯罪を犯したのは、彼が狂人だったからです」というレベルの表層的な「説明」で、何事かが説明できてしまったように思い違いしている。彼らは「わからないものは、わからないものである」という「同語反復」が、何も説明していないにも関わらず、「説明」の「形式」を採っている点で「説明になっている」と思い違いしてしまっているのだ。

だが、本書著者は違った。

著者は、小島一朗が「難解」だと評した。それは小島一朗は「狂人」だというのが、「説明」ではなく、「解くべき謎」だと正しく理解していた、ということである。

無論、「狂気」は、完全に解ききれない。解ききれる(=理解できる)心理は、「狂気」ではないからだ。

しかしながら、最後の最後までは解ききれないとしても、その一歩手前までなら解くことは可能だし、それをすることこそが「狂気」に迫るということだ。

「狂気」というレッテルを貼ることで、その「謎」を解くことを放棄するのではなく、「狂気」の本体あるいは根源を特定すること。それが、この事件が意味するものを「理解する」ということなのである。

○ ○ ○

小島一朗は、異様な人物である。しかし、その異様さは、その徹底した「論理性」にある。そして、その「論理性」は、いわゆる「頭の良さ」によるものだ。

実際、彼の「知能指数」は極めて高く、抜群の記憶力を有しており、論理的な「矛盾」を見つける能力は、異常なまでに高く鋭い。

彼は、古典を中心とした本を多読し、その多くをほとんど正確に記憶し、それを自分のロジックを補強するための道具として巧みに引用し、援用して見せる。つまり彼は、いわゆる「学歴エリート」のごとき「頭の良さ」を持っている。

そして、彼が自身について語るとき、そうした「教養」が「武器」として利用されるのだ。

事件前、餓死による自殺を考えて、家を出た小島は、長野県木曽郡上松町にある寝覚の床美術公園の「裏寝覚」にある東屋で、「ホームレス」生活を始める。

餓死すると言っても、計画的な彼の場合、いきなり食事をすべて絶つというような乱暴なやり方ではなく、苦しみなく自然に餓死できるように、適切に栄養を摂りつつ、まるで「即身成仏」を目指す高僧のごときやり方で、徐々に自分の身体を枯死させようとしたのだった。

ところが、その人目につかない立ち入り禁止場所であった「裏寝覚」の東屋に、数人の警察官がやってきて、彼に立ち退きを要求した。だが、彼は、それに対し「法」を盾にとって徹底抗戦し、そのあげく、小島の「理屈」に業を煮やした警察官の方が「違法な暴力」に訴えるところまで、小島は警察官たちを追い込んでしまった。

しかし、理屈を度外視した「暴力」には勝てないと見た小島は、そこでいったんは引き下がり、雨が上がれば、この東屋から出ていき「しばらくは入りません」と警察官に約束する。そして、警察官が引き上げた後、数時間後にはまた東屋に戻ったのである。

『 翌朝、役所の人が来る。

「もう入らないと言ったじゃないか」

「しばらく入りません、と言った。しばらくは三時間のことだ。雨が止んだら、出て行く。天気予報によれば、明日には止みますから。今日はここで雨宿りさせてください」

役所の人は警察に通報した。

「入るなと言っただろう」

「上(※ 東屋の上手にある建物の軒先)では雨に濡れるから入った。この方が安全である。これは緊急避難だ」

「意地になっているのか?」

「意地になっているのは貴方かもしれない。それはフロイトの精神防衛機制でいうところの投影というやつだよ。自分が思っていることを相手が思っていると勘違いしているのだ」

「意味が分からない。病院に行くか?」

「フロイトの精神防衛機制は中学校の義務教育で習う内容であって、それが分からないのはあなたの教養が足りないのだ」

「どうしたら出ていってくれる?」

「雨が止んだら出て行く」

「それ以外」

「行政代執行してください。いついつまでに立ち退けと書面で告知してください」

「それ以外で」

「蓬莱の玉の枝か、火星の皮衣を持ってこい」

「なんだそれは。病院に行くか?」

「竹取物語は義務教育だろう。それが分からないのは教養が足りないのだ」

「おかしいって。病院へ行こう」

「断る。緊急性がなく本人が断っている以上、それは警察の仕事ではない」

「この東屋はボロボロだ。いつ崩れてもおかしくない。危険だから出ていけ」

警察が東屋の柱を蹴りだす。

「この東屋は危険ではない。それは貴方もわかっているはずだ。だから、柱を蹴ることができる」

「他人の立場になって考えろ」

「貴方も私の立場になって考えてみてください」

「もしお前の土地に誰かが居座ったらどうするんだ?」

「私有地と公有地では扱いが違う。ホームレス自立支援法第十一条は公有地を対象としておりますから」

「おかしいんじゃないか? 病院へ行くか?」

「断る。緊急性がなく、本人が断っている以上、それは警察の仕事ではない」

「どこの仕事なんだ?」

「分からないなら、一度、警察に戻ってお勉強しておいで」

「どうしてそんなに偉そうなんだ」

警察が私の下に敷いていたブルーシートと断熱シートを無理矢理奪い取った。私は転倒して左膝を擦り剥いて、出血する。そしてまた昨日みたいに、どついたゆさぶったり、引き倒したりするようになった。

「これは暴行だぞ」

「現行犯逮捕だ、文句あるか?」

「逮捕するなら、手錠をかけろ。私は抵抗しない」

「逮捕されたいか?」

「逮捕したくないのか?」

「したくないから説明しているんだろう」

「したくないなら逮捕するな。ただし、説得は無理だ」

「なら、逮捕する」

「なら、手錠をかけろ。これは暴行だ。暴行はやめろ」

「お前が出て行ったら、やめてやるよ」

しばらく寝袋の中で丸まって耐えていたら、どこからか四人目の警察官が飛んできて、暴行をやめさせる。

四人目の警察官が言う。

「障害者手帳を見せて」

私は手帳を見せた。

「明日は立ち去るように」

四人目の警察官が他の警察官に指示を出して、みんな帰っていく。

「明日、まだ居たら、またやってやるからな」』(P71〜74)

このやり取りに、小島一朗の特異性と本質が、よく表れている。

この「論争」では、明らかに小島が、警察官たちに勝っている。

法律論的には、小島の主張はまったくの「正論」であり、それは警察官たちも理解している。理解しており、まともな反論が不可能であるからこそ、苛立って、つい「手を出してしまった」のだ。

しかしこの場合、小島の方には「挑発」の意図はなく、純粋に「正論」を口にしているだけなのだが、警察官にしてみれば「理屈をこねて、挑発している」と感じられたのであろう。

とはいえ、結果として「手を出した」のでは、完全に警察官側の負けである。これでは、単なる「暴行」どころか、「特別公務員暴行陵虐罪」に問われて、自らが犯罪者となり懲戒免職。この事件は「国家賠償法」の対象となってもおかしくないものだった。一一つまり、完敗だ。

しかし、警察官たちの「怒り」は、私たちにも理解できる。要は「理屈(法的に)はそうだが、お前のやっていることは、(常識的に照らして)明らかにおかしいだろう」ということなのだ。

警察官は「法的根拠」にもとづいて、職務として権力を執行しなければならない。だから「理屈(法的に)はそうだが」と言ってしまっては、すでに負けなのだが、気持ちとしては理解できる。なぜなのかと言えば、この世の中は「理屈がすべてではない」ということを、私たちも、彼らと同様に知っているからだ。

私たち通常「理屈は大切だが、理屈がすべてではない」「法律は必要だが、法律がすべてではない」と考える。なぜなら「理屈」や「法律」というのは「間違っている場合もある」し、「理屈」や「法律」とは、よく生きるための「道具」であって、それが「目的」ではない、と考えているからだ。

そして、この「理屈」は正しい。つまり、小島の「理屈」の方が「おかしい」のだ。

にも関わらず、「法的」には小島の方が正しいし、法的に正しければ、そのとおりにしなければならかったからこそ、警察官たちは「こいつの理屈に従わなければならないなんて、おかしい」と考えて苛立ち、つい「手を出して」しまったのである。

ただ、警察官たちが思い違いしているのは、彼らに対し小島が「頭の良さを誇って、屁理屈でやり込めようとしている」と感じていた点であろう。そう思うのも無理はない。普通の場合は、そうだからである。

だが、小島一朗の場合は、そうではなかった。「普通」ではなかったのだ。小島は、心の底から「正論」を語っていると信じて、それを語っていたのだ。ふざけているわけでも、からかったわけでもなく、真面目に本気で「正しい」と思ったことを、理路整然と語っていただけなのだ。

そして、この「正論」が「(完全に)正しい=正義」だと感じているところに、小島の「狂気」が存在したのである。

○ ○ ○

本書著者のインベ カヲリ⭐︎は、写真家であり、ノンフィションライターだ。彼女の特徴は、その「写真」においても「文筆」においても、「人を描く」ということに尽きる。

彼女は「肖像」写真家だが、写真を撮る前に被写体となった人物と話をして、その人となりを理解した上で、それを「写真」に写し取ろうとする。つまり、彼女の場合「綺麗な写真」を取ろうとは考えていない。あくまでも、被写体となった人物の「内面=人となり」を表現したいと考える写真家なのだ。

だからこそ、そんな彼女は、「新幹線無差別殺傷事件」の犯人・小島一朗という「何を考えているのかわからない、凶悪犯罪者」の存在を知って、その「内面」に興味を持った。それを「理解」したいと思ったのである。

しかし、裁判前、拘置所に収監されていた小島と、文通によるインタビューを始めたところ、その「書物からの引用だらけの衒学的な手紙」に驚かされた。たしかによく本を読んでいるようだが、どうしてこんな年齢(犯行当時22歳に)不相応な、変に凝った文章を書いて寄こすのか。

インベは、きっと「内面をうかがわせないため」の「鬼面」であろうと考えたのだが、その特異な文面は、決してデタラメではないにもかかわらず、インベの理解を巧みに拒絶するような「理解できそうで出来ない」いわゆる「難解」な文章であった。

その後、拘置所の小島と面会して直接インタビューをするようにもなったが、小島の話しぶりは、その文章と同様「あらかじめ構築しておいたような、構えた内容」を一方的にまくしたてる体のものであった。小島は、自分の「刑務所終身収監待望論」を、ペダンティックな引用を交えて、滔々と語った。それは、一応のところは筋は通った「理屈」なのだが、根本のところで「狂っている」。だから、「理屈としてはわからないでもないが、決して納得はできない」体のものなのだ。

なぜ、小島一朗は、こんな「ズレた理屈」を語る人間になったのだろうか?

一一当然、疑われるのは、彼の「生育環境」であった。

そしてやはり、小島の生育環境は複雑で、彼は両親からの愛を十分に受けることなく「安心できる居場所」の与えられないままに育った人間であった。詳しくは説明しないが、彼は、自分が「安心できる居場所」を求め、その結果として、かなり幼い頃にはすでに「刑務所」に憧れを持っていた。しかし、なぜ「刑務所」なのだろう。

小島一朗の「難解さ」は、その多重性にある。

まず、彼自身の「自己認識としてのホンネ」が、その「博識に裏付けられた演技」によって隠蔽されている。しかし、その「演技の覆い」を剥がして、小島の「刑務所で一生過ごしたいだけ」という「ホンネ」にたどりついても、その「ホンネ」自体が異常だから、その「ホンネ」が、どこから生まれてきたのかを探らなくてはならない。

この段階ですでに、小島一朗の心理は「三重構造」を示しているが、彼の「刑務所で一生過ごしたいだけ」という「ホンネ」が、その恵まれない生育環境に由来するものだということが判明しても、「しかし、では、その安心できる居場所が、どうして刑務所なのか」という「謎」が、さらにその先に残されている。つまり、小島一朗は、本人も自覚しきれない、少なくとも「四重構造の心」を持っていた。だからこそ「難解」だったのである。

では、著者のインベが最終的にたどり着いた、小島一朗の意識の「最下層」に秘められた、「切実に求められた、安心できる居場所が、どうして刑務所なのか」という謎の答えとは、どんなものだったのか。

それはなんと「明文化された法だけは裏切らない(かも知れないしれない)」という「期待」だった。

つまり、小島は、その優れた知能と偏った認知能力によって、人間を「論理的」に理解しようとして、両親や、彼を可愛がった母方の祖母の「愛」を、「無矛盾」なものとして証明し、信じようとした。具体的には、完全な「言行一致」を求めたわけだが、現実の人間は、決して「完全な言行一致」を生きることなどできない。下手な「比喩表現」すら許されないような、文字通りの「一貫性」の保持など、不可能なのだ。

ところが、知的に障害のある小島には、そうしたハッキリと確認できる言葉上の「矛盾」こそが、「嘘」であり「裏切り」の何よりの証拠だと感じられて、深く傷づいたのである。

そして、そんな「論理的」な彼が、最後に期待したのは「明文化された法律」であり、その厳格な執行責任を負った国家であった。彼は、言行一致の無矛盾でなけれならない「(法治)国家に親代わりを求めた」のだ。

小島がどんなに酷い人間であろうとも、彼が死刑に値する罪を犯さないかぎりは、国家は彼の命を保障しなければならない。まして「刑務所」に収監すれば、その生活上の保障責任は各種の法令に明記されており、法治国家が法治国家であるかぎり、彼の「人権に配意した、最低限の人間らしい生活を保証しなくてはならない」のである。

だからこそ、両親や祖母を含めた、すべての人に「裏切られた」と感じていた彼が、最後に頼ったのは「国家」であり、最後の安住場所は「刑務所」ということになったのだ。

彼が常識はずれの「正論」で警察官を説得しようとしたのも、彼が「人間」よりも「法文」を信じ、それに期待していたからであるし、彼が裁判において、常識はずれで殊更に挑発的な発言をしたのも、「国家」が「法」を遵守するのか、その「愛にも似た原理」を試した、ということだったのである。

たしかに小島一朗は「狂っている」と言えるだろう。しかし、その「狂気」は、あまりにも哀しい。

彼に「生まれつきの障害」がなければ、彼を十分に愛する両親のもとに生まれていたとしたら、彼がこのような哀しい「居場所」を求め、代替的な「確かな愛(のようなもの)」を求めることもなかっただろう。結局のところ彼は、「ついていなかった(アンラッキーだった)」だけなのだ。

無論、そんな彼の不幸な人生の巻き添えとなって、理不尽な死をむかえなければなかった人たちは、もっと「不幸」であり、そして「不運」であろう。

しかし、小島一朗の人生は、ある意味では「人間」という存在の「無根拠性」を、よく象徴しているのではないだろうか。

人間には、誰にも「尊厳」があり、「幸福に生きる権利」が保障されている。一一などというのは、あくまでも「理想」でしかなく、それをナイーブに信じようとした、疑うだけの「知能」を持たなかった小島は、そのゆえに深く傷ついて、その代替物を求め、凶行に及んだのである。

だから、本当は「親子」であっても、そこに「無償の愛」があるという保証などないという現実を、理解するだけの知能が彼にあったなら、彼はここまで不幸にはならなかったのかもしれない。その、天から与えられなかった「知能」のゆえに、罪もない他人を巻き添えにすることもなかったのかもしれない。一一そう考えれば、小島一朗という存在は、私たちの信じる「人間社会」への信頼を、根底から揺るがす「問い」なのかもしれない。

その「問い」とは「どこに(絶対確実に)信じられるものがある」であり、そして「なぜ、不幸になるためだけに、生まれてこなければならなかったのか」という、いつの時代にも、世界のどこででも響き続けてきた、悲しくも深い「呪詛」であり、「嘆きの声」なのではないだろうか。

(2021年11月15日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○