映画 『暴力をめぐる対話』 : 試される〈思考の忍耐力〉

映画評:ダヴィッド・デュフレーヌ監督『暴力をめぐる対話』

2018年から2020年にかけて、フランスで盛り上がった「黄色いベスト運動」を扱って、「警察の暴力行使」の問題を、複数の対話を介することで、観客の思考を促そうという、ユニークなドキュメンタリー映画である。さすがは、現代思想を領導したフランスらしい、かなり「知的レベルの高い」作品だ。

『政権への抗議デモと対峙する警官は、なぜ「暴力」を振りかざしたのか。市民が撮影した現場映像を再生し、当事者、有識者ほか24人と共に、公権力への疑問を投げかける

カンヌ国際映画祭2020「監督週間」選出ほか世界から注目が集まる衝撃作が日本公開。地方都市から瞬く間にフランス全土へ広がり、マクロン政権に異を唱え立ち上がった市民活動”黄色いベスト運動”。 燃料価格、生活費高騰による社会的不平等に対する怒りと不満が高まるにつれ抗議はときに破壊行為へと激化。2019年3月16日にはパリで200人以上が警察に拘束され、衝突は今日まで続いていく――。 監督のダヴィッド・デュフレーヌは、警官による暴力行為を市民がTwitterに投稿・報告する “Allo Place Beauvau”をWEB上で管理する中で、多くのデモが抑圧の対象となり、死傷者を生む凄惨な武力鎮圧の増大を目の当たりにする。はたしてその「暴力」は正当な行為と呼べるものだったのか。いまも世界中の国々で警察と市民の衝突から血が流れる事件が起きている。民主主義国家の存続をかけた重要な問題に対して、本作は傷を負った市民や警察関係組織、弁護士、社会学者、心理セラピストたち24名にデモの現場を映した数多の映像を提示して、対話を促し、疑問を語り合いながら、正義と呼ばれる「暴力」の原因と結果を考究していく。』

上の「説明文」と「予告編」映像だけでは、まだこの映画のユニークさは伝わらないだろうから、補足しておこう。

この映画は「二重構造」になっている。

「黄色いベスト運動」のデモの現場で一般市民によって撮影されネットにアップされた、主に警察(権力)側の、過剰としか思えない暴力行使の様子を捉えた動画(つまり、デモ参加者側の暴力行為映像も含む)を、本作の監督でありジャーナリストであるダヴィッド・デュフレーヌが専用ウェブサイトで収集し、基本的にはマスメディアに出ることのないそれら中から、「警察の暴力行使」問題を考えるための映像を選び、切り貼りを極力排して並べたフィルムを作成。それを、いろんな立場の人(24人)に視てもらい「対話」してもらう、その様子をうつしたのが、この映画だ。

つまり、この映画の中で紹介される、生々しい「暴力の現場」の映像は、この映画の本体ではない。あくまでも、この映画の本体は、それを視て「思考し議論する人たち」の方にある。現場の映像は、あくまでも「議論のネタ」でしかなく、この映画が観客に見せたいのは、そして促したいのは「考え議論し対話する」ということなのだ。

一一「出演者たちは、この暴力に関わる映像をこんなふうに解釈したが、あなたならどう考える?」と問いかけるのが、この映画の主眼なのである。

言い換えれば、普通のドキュメンタリー映画が、意図的な編集を経たフィルムを観客に突きつけて「この現実を、どう考える?」と、ある種「誘導的」に迫るのとは違い、本作では「映画の中の観客」を配する「二重構造」により、「現場映像」に関する「感想・意見」自体が相対化され、批評にさらされる構造になっているのだ。

そして、さらにユニークなのは、学者、作家といった「有識者・知識人」だけではなく、デモに参加してケガをした当事者、デモに共感的な一般人、逆の立場の警察関係者など「いろいろな立場」の人たちが登場するだけではなく、それらの人を「ペア」にした上で映画を視せて「議論させる」、という形式を採っている点である。

つまり、個別に「現場映像」を観てもらって、個別にインタビューして意見を集める、という形式ではないのだ。

そういう「当たり前の形式」なら、話者は自分の「公式見解」を一方的に滔々と話すことも容易だが、目の前に、同じ条件で「現場映像」を視た人がいて、その人もその場で意見を表明することで「議論する」ことになるのだから、相手の反応次第で、自分の意見を自己検討しなければならないという「相互干渉性」とでもいうべきものが生まれるのである。

要は、インタビューとは違って、「思考における即興即応性」が求められ、だからこそ「建前的な自説を垂れ流す」ことが困難となって、そこに話者の「素顔」や「本音」があぶり出されることにもなるのである。

さらに、本編映画では、エンドクレジットの直前まで出演者(話者)の「肩書き」が伏せられているため、本作の観客は、「先入見」なく、あくまでもその人の「意見と話しぶり」だけを目の当たりにすることで、その人の「意見内容の是非」を検討すると同時に、その人の「立場」を推測することにもなるので、そうした点でも、本作は知的でありスリリングなのだ。

なお、この「24人」の話者のうちで、警察側の人間は4人だけだから、その4人の4ペア8人の議論については、多少は「対立的」なものであり(と言っても、頭に血が上るような警察関係者は出てきていない)、他の16人8ペアの議論は、かなり共感的かつ落ちついた、知的な対話となっている。

監督としては、こうした(警察側が少ない)「非対称」状態にはしたくなかったようだが、映画の最後で示されるとおり、「警察」側の多くが、出演依頼を拒んだ結果として、こうなったのだから、これはこれで仕方ない。

警察組織が、このような映画への出演を拒むのは、ごく自然なことであろうし、4人だけでも出演できたのは、フランスの警察機構が、日本のそれと比べて複雑な縦割り組織になっているから、完全な意思統一ができなかったせいであろう。

したがって褒めるべきは、「議論」の現場に出てきた4人であり、それを認めた上司であるとも言えるろう。日本の警察ならば「係争中の事案ですので、コメントと差し控えさせていただきます」等の逃げ口上で完全シャットアウトして、現役警察関係者の出演など、一人もなかったはずだからだ。

そしてその点でも、やはり「さすがはフランス」とは言えるのである。

○ ○ ○

さて、この映画の冒頭では、マックス・ヴェーバーの『国家はその利益のために、正当な物理的暴力の行使の独占を要求する。』という『職業としての政治』の有名な一文が読み上げられている。

一一これが、この映画の問うているテーマだ。

この言葉を、通俗的に解釈すれば「物理的暴力は、国民の負託により、国家が独占的に行使する権利を有するものであり、国家以外はすべての者(プレーヤー)は、暴力行使の権利を認められてはいない。したがって、国家機関以外の者によってなされる物理的暴力行為は、(正当防衛などを除いて)その理由の如何を問わず、犯罪と認定され、処罰の対象となる。すなわち、国家による物理的暴力の対象となる。」ということになろう。

なぜ、このような「国家による、物理的暴力の占有」が「必要」なのかと言えば、平たく言えば「各々が掲げる正義に基づく物理的暴力の行使を認めれば、社会秩序の安定は不可能であり、結果として、主権者である国民の平穏な生活が得られないから」ということになろう。

わかりやすい喩えで言えば、例えば『ドラえもん』に登場するジャイアンのような「個人の物理的実力主義」者が、「腕力の強い者が、その腕力によって欲しいものを得るというのは、本来の動物的な原則に照らして正しい」と考えて(思想や主義主張を掲げて)コンビニへ行き、その商品を勝手に持ち帰ろうとする。それを店員が止めようとしたら、これをぶん殴って黙らせ、代金を払わないで欲しい物を持ち帰って私物化する。一一といったことは、国家が「物理的暴力」を占有する「法治国家」においては認められない、ということだ。

それは、「ジャイアンなりの正義」に基づく「正当な行使」ということにはならず、ただ「法治国家における秩序を無視した犯罪」と認定され、「国家」がその「権力=合法化された暴力」によって「逮捕・処罰」する、ということになるのだ。

要は、「思い思いの正義による、物理的暴力の行使」は「法治国家」における「法の定め」によって認められてはいないから、「異論」があるのであれば、「物理的暴力以外の方法で、それを表明せよ。それならば合法であり、自由である」ということなのである。

このように説明すると、日本人の大半は「それはそうだよな」と納得させられるだろう。こうした議論のどこに問題があるのかに気づける人など、100人に1人もいないはずだ。

なぜなら、多くの日本人は、「法」とか「権力」とか「暴力の独占」といったことについて、まともに考えたことなどないからで、私が前記のように「権力=合法化された暴力」と表現しただけで、驚いた人もいるかもしれない。

つまり、多くの日本国民にとっては、警察や自衛隊などによる「法的実力行使」は「正しい行為」であり、「暴力」という「否定的なイメージ」のあるものとして捉えたことがない、からである。

事実、民主党政権時の官房長官であった仙谷由人が、国会で「自衛隊という(※ 国を守るための)暴力装置」と発言して、多くの国民からの批判を招いたことがあったが、この表現は、通俗的イメージとして問題はあっても、論理的には、なんら間違いではない。単に、多くの人が「権力論」に無知であっただけなのである。

だが、いずれにしろ、「暴力」は「暴力」でしかなく、本来は、良いも悪いもない。

それを「良い暴力と悪い暴力」に区別するのは、「その時代のその社会における、支配的価値観」でしかない。言うまでもなくそれは、「永久不変の正義(善悪判定基準)」などというものではないし、そんなものは存在しないからだ。

したがって、それを「良い暴力とするか、悪い暴力とするか」も、所詮は「多数派(あるいは有力党派)の正義」でしかありえない。

そしてそうした「多数派(あるいは有力党派)の正義」を、「普遍的な正義」だと思えない(呑み込めない)人は、いつの時代にだって一定数存在するのだが、「少数意見に配慮すべき」といった建前は別にして、多くの場合、そうした「現実の民主主義」では、おのずと「多数者の専制」になりがちであり、事実として「少数意見」は無視されがちである。

また、だからこそ「無視された立場」の人は、自分たちを無視した「法」を無視し返して、「自分たちの正義」における「物理的暴力の行使」も止むなし、ということにもなってしまいがちなのだ。

したがって、「予告編」動画の最後に掲げられた、

『その「正義」について問いかける』

という言葉は、あくまでも「正義」というのが、「絶対的(普遍的で不変的)」なものだとは考えてられない、というのが前提である。つまり「正義は、一つではない」。「その正義」も「あの正義」も「この正義」も在る。

私たちの社会(近代国家)における「正義」とは、「絶対正義」としての「神」から下された「神法」に拠るものではなく、「不完全である人間」によって作られた「不完全な法」に基づく「不完全な正義」でしかないので、そうした「正義」は、常に「反省・検討・修正」がなされなければならない、ということなのだ。

そして、肝心なのは、「現行の国家」が「物理的暴力」を独占しているかぎり、必ずしも、こうした「反省・検討・修正」のなされる保証などない、という現実である。

なにしろ「物理的暴力」を独占しているのだから、「現行の国家権力」に「不都合な意見」というのは、ひととおりの理屈さえつければ、その「物理的暴力」によって、黙らせたり叩き潰たりすることも容易に可能だからだ。

したがって「紳士的に議論をし、その結果として現行法の誤りを正し、そのことで、現行の誤った物理的暴力の行使を禁止しよう」という「正論」は、言うなれば「卵が先か、ニワトリが先か」の議論でしかない、と言ってもいいだろう。

「誤った暴力行使は、法規定どおりの議論を介した手続きの後に、修正されるべき」という「正論」は、その「誤った暴力行使」主体が、そうした議論を「現行権力」を悪用して潰すことも可能なのだから、「議論によって、誤った暴力行使を正す」前に「誤った暴力行使によって、議論を潰し得る」というわけだ。

また、だからこそ「まずは、暴力によって、現行の誤った権力行使としての暴力を止める」ことから始めないと「何も変えられない」ということにもなってしまいがちのである(その一種が「暴力革命論」だ)。

つまりこれは「暴力についての議論のジレンマ」なのである。

したがって、私たちが「暴力対暴力」でどちらが「正義かを決める」といった野蛮に陥らないためには、「その、正義としての合法的な暴力行使とやらは、本当に合法的なのか?」というところから検証・議論してゆき、それが「本来の法的規定を逸脱した暴力行使」なのであれば、それはもう「合法権力=合法的に与えられた暴力=国民の権力負託条件に適合した暴力」ではなく、単なる「非合法的暴力=犯罪」である、というふうに話を進めていかざるを得ないだろう。そして、それをやっているのが、この映画なのである。

警察官による「過剰な暴力行使」は、明確に「犯罪」である。

平たく言えば、警察官には「合法的な暴力行使」は認められているが、当然のことながら「法を逸脱した(過剰な)暴力行使」は、認められていない。そんなものは、単に「警察官による、犯罪としての暴力行使」でしかない。

そして、その証拠が、この映画で紹介されている「現場映像」に、ハッキリと示されている。これには、言い訳の余地がない。

しかしながら、それでも警察官の多くは、「反論の余地」があるようにも思ってしまう。

なぜなら、「黄色いベストの連中」が「犯罪行為を行っており、言葉だけでは制止できない状態だった」とか「こちらの命が危険な状態であったから、正当防衛として、相応の反撃をした」といったような「言い訳」である。

そう言いたくなる「気持ち」はわかる。

しかし、ここで忘れてはいけないのは、警察の側は全員「武装」しており、仮に、デモ隊の中の一部の過激分子が「武装」していたとしても、それをして、「デモ隊の誰彼」なしに「暴力」をふるって良いということにはならない、からだ。

「ベトナム戦争におけるベトコンゲリラ対応」と同様、現場の警察官にとっては、警察に敵対的なデモ参加者というのは「どいつもこいつも敵=犯罪者」にしか見えないだろうが、「法的に保証された暴力行使」とは、「暴力行使の対象」を厳格に限定することを求めている。

つまり「こいつが武器を持って襲いかかってきたから、こいつに武器を持って応戦した」場合は「正当防衛」であり「正当な暴力行使」と言えるのだが、「武器を持って襲いかかってきた奴の仲間だから、武器を持って叩きのめしてやった」というのは「非合法な暴力行使」であり、要は「犯罪」でしかないのだ。

したがって、「合法的暴力行使の権限が与えられた警察官」には、「人並み以上に厳しく自己を律する、強い自制心」が求められる。

普通の人であれば「激怒して当然」の状況におかれても、警察官には「激怒する権利=人間的に、感情的になる権利」は無い。彼は「機械のごとく、冷静かつ客観的に正しい情勢判断をして、あくまでも法の定める範囲内において、己が与えられた合法的暴力を、自制的に行使しなければならない」のである。

無論、これは「言うは易く、為すは難し」である。なにしろ「警察官だって、人間だもの」だからだ。

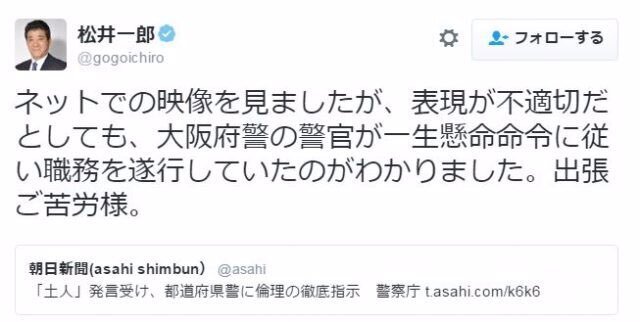

また、それもあって、政治家たちの多くは「警察官が少々やりすぎたとて、目くじらをたてる訳にはいかない。なぜならば、あまり原理原則どおりにやってしまうと、警察官たちの腰が引けてしまい、現場の士気が落ちて、役に立たなくなる」と考えるからである(沖縄での、派遣警察官による「土人」発言に対する、大阪府知事時代の、維新の会・松井一郎の対応が、その代表例である)。

したがって、「現行の国家権力」の側である政治家たちは、「決定的な証拠でも出ないかぎり、なるべく警察官たちを守ってやろう」と考えている。

だがそれは、「現場で暴力にさらされている警察官」たちのことを思ってではなく、自分たちの「権力(既得権益)」を守るためでしかない。

しかしまた、多くの警察官たちは、それを善意に解釈して「俺たちを守ってくれた」と感謝するだろうから、彼は、より一層「現行政府としての国家」に忠誠を誓い、「法の本来の目的」や、それが支える「国民個々の権利」については、むしろ鈍感になってゆき、敵対的にすらなる。

要は「お前らは、黙って、こちらの言うことに従っていれば良いんだ。俺たちが、治安を守ってやっているから、平穏な生活が送れるんだぞ。お前たちだって、弱肉強食の実力主義社会などは御免だろう。ならば、四の五の勝手なことを言わないで、黙って従え」ということである。

『ホッブズは人間の自然状態を、決定的な能力差の無い個人同士が互いに自然権を行使し合った結果としての万人の万人に対する闘争(ラテン語: bellum omnium contra omnes, 英語: the war of all against all)であるとし、この混乱状況を避け、共生・平和・正義のための自然法を達成するためには、「人間が天賦の権利として持ちうる自然権を国家(コモンウェルス)に対して全部譲渡(と言う社会契約を)するべきである。」と述べ、社会契約説を用いて、従来の王権神授説に代わる絶対王政を合理化する理論を構築した。』

だが、上のように考えている警察官は、結局のところ「現行国家という最有力者」の側についているだけであって、それも本質的には『万人の万人に対する闘争』の枠内でのことでしかないのだが、彼はそのことに気づいてはいない。

もちろん、完全に「フェア(公正)」な「国家権力」というのは不可能なのだが、しかしホッブスも言うとおり、人々が安定した社会を実現するために「負託した権力」とは、『共生・平和・正義のための自然法を達成するため』のものでなければならない。そこを忘れれば、その権力は、『万人の万人に対する闘争』における、動物的な「実力的勝者」のための武器、でしかなくなるのである。

したがって、「国家が、合法的に物理的暴力を独占する」というのは「原則」ではあっても、「現実そのもの」ではない。つまり、「国家」は「いつでも、多かれ少なかれ、非合法な暴力を行使している」と考えるべきであろう。

だから、現実問題としては、「国家は、暴力を完全には独占し得ない、独占する権利を十全に持たない、不完全な機構である」ために、「暴力の一部」は「国家による暴力の占有から、外れている」状態にある、と考えるべきだろう。つまり、残念ながら、「一定の暴力行使」ならば、「国家」以外にも認められる(しかない)状態にある、というのが「現実」なのだ。

だから、「国家以外による、物理的暴力の行使は、これを絶対に認められない」というロジックは、現実において破綻している、と言えるだろう。そう主張するのは、結局のところ「現行権力の側」にいる者が、自らの「既得権益」を守ろうとしているにすぎない。これが現実なのである。

しかし、「現場の警察官」は、そこまで考えていない。だから「過剰な暴力行使=犯罪」を犯してしまうのである。

「やりすぎてしまう」というのは、デモ参加者の一部にも言えることで、警察官からすれば「お互い様」ということなのだろうが、しかし、冷静に考えれば、そうはならない。

なぜなら、前述のとおり、「国家権力の後ろ盾」を持つ警察官は、それゆえに「合法的に武装」しているし、何より彼らの行為は「賃金労働」である。つまり、「対価をもらって、権力行使の業務に携わっている」のだから、「世間並み」であっては、給料に値する「プロの仕事」をしているとは言えないのだ。

したがって、「給料」をもらって「警察官」をやっているのであれば、「人並み外れた、自制心と倫理観を持ち、理想に向けて挺身しなければならない」ということになる。そして、それが出来ないのであれば「警察官を辞めろ(失格)」ということにしかならない。

また、もしも「そんな聖人君子みたいなことができるほどの、高給はもらっていない」というのであれば、彼は正当に「賃上げ闘争」をするべきなのだ。

「聖人君子たるべき警察官」は、相応の「高給取り」であるべきなのだから、現状がそうでないのなら、彼は「労働者」として不当に(国民から)搾取されており、体良く利用されているだけ、ということになるからである。

○ ○ ○

そんなわけで、この映画が観客に求めているのは、私が上に示した「この程度の議論」など「前提的な認識」でしかないところの、突き詰めた「思考努力」である。

だがまた、「この程度のこと」すら考えられない人の方が多いというのも、間違いのない事実だろう。

例えば、本作に関する「映画.com」のカスタマーレビュー欄には、「星五つ」で満点に対し「星一つ」を付けて、次のようにコメントしている人がいる。

『 なんなんのコイツら

雨の夜はヤバイゼさん・2022年11月6日

ホントに理解不能な奴らですねー

フランスだけではないのは重々理解してていうけど、マジで社会の混乱要因で不愉快な表現者 』

ひと昔前の「ネトウヨ」レベルの人だが、しかし、日本人総体の中で、私程度の議論ができる人と、「雨の夜はヤバイゼ」さんレベルの人の、どっちが多いかは、いくら私が謙遜したとしても、やはり明白なことでしかないだろう。

だから、あなたは、私と「雨の夜はヤバイゼ」さんを左右に配した横軸の、一体どのあたりに「自分」が位置しているのか、それを考えてみるのも悪くはないはずだ。

「警察の暴力行使」の問題を云々する前に、そもそも「自分に、それを語るに足る能力や資格があるのか?」という、「他人事ではない、基礎的な問題」を考えることが(たぶん初めて)出来るからである。

ちなみに、この映画では(冷静な議論のできないようなレベルの人は、あらかじめ排除したとは言え)、相手のいる「対話」という形式であるにもかかわらず、発言者の口からは、マックス・ヴェーバーは無論、ジュネやハンナ・アーレント、パゾリーニやブルデューといった名前が出てくる。このあたりも「さすがはフランス」といったところだろう。日本人が、同じ状況におかれたら、なかなかこうした引用などできないのではないか。

ただ、中には「ケント・ギルバートは、こう言っている」などと言って、失笑を買う人ならいるかもしれないが。

いや、ケント・ギルバートが悪いというのではなく、「自分がすごいと思うものは、人もすごいと思うはずだ」という、自身の世間の狭さに、まるっきり気づいていないその種の発言が、いかにも島国的だと言いたいだけなのだ。

ちなみに、私は、今年(2022年)6月までの40年間、「一巡査」だった人間である。

つまり、「ひらの警察官にだって、ごくごく稀には、これくらいのことを考えている者はいる」ということであり、しかし、こうした意見を、「一人の警察官」として発信することは、この40年間許されなかった、ということなのだ。

「警察官」には、立派な人も、良い奴も、大勢いる。だが「言論の自由」は無い。一一少しは、そういう目で警察官を見てやって欲しいとも思う。

(2022年11月16日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・