アルフレッド・ヒッチコック監督 『見知らぬ乗客』 : 「北村紗衣流ミソジニー論」は不成立

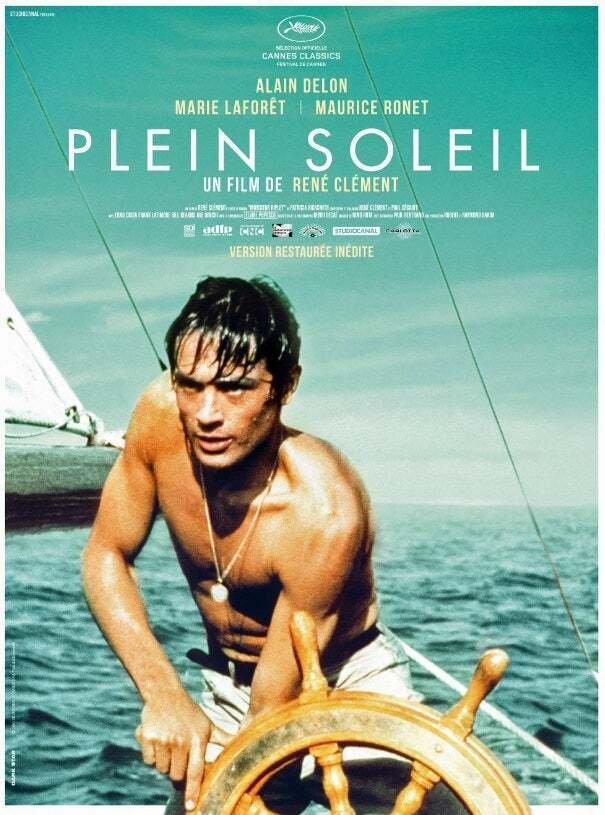

映画評:アルフレッド・ヒッチコック監督『見知らぬ乗客』(1951年・アメリカ映画)

本作を、「武蔵大学教授」でありながら、自称「不真面目な批評家」でもあり、そのじつ単なる「ポンコツ映画評論家」でしかない、北村紗衣が「批評」したなら、どうなるだろうか?

まず、本作に登場する女性の扱いに、ヒッチコックの「ミソジニー(女性嫌悪)」を見るのではないだろうか。

本作の有名な冒頭部は、次のように始まる。

『アマチュアテニスのスター選手、ガイ・ヘインズは、連邦上院議員の娘アン・モートンと結婚するために、男好きの妻ミリアムと離婚したいと考えている。列車の中で、裕福そうで弁舌爽やかなサイコパスのブルーノ・アントニーはヘインズに気づき、或る殺人計画を持ち掛ける。ブルーノはミリアムを殺し、ガイはブルーノが憎んでいる父親を殺すという「交換殺人」の計画だ。それぞれが明らかな動機も無く面識の無い人を殺害するため、どちらも疑われることは無い。ガイはブルーノのアイデアを面白いと思っている振りをしてブルーノをからかうが、ブルーノの前から逃げ出したい余り、彫刻が施されたライターをブルーノの前に置き忘れてしまう。』

(Wikipedia「見知らぬ乗客」)

おおよそ上のとおりだが、ガイが妻と離婚したいと考えるのは、すでに上院議員の娘アンとの恋愛関係が進んでいるから、ということも大きい。

しかしながら、映画で描かれている範囲で言えば、離婚を先に申し出たのは、ガイの妻のミリアムの方であった。

上に『男好きのミリアム』とあるとおり、ミリアムは、夫のある身で、他の男と遊び歩き、ついには、好きな男ができたから「離婚したい」と、ガイに申し出たのである。

ガイのアンとの関係がいつからのものかは定かではないものの、妻のミリアムがそんな状態では、ガイが他の女性に気持ちを移すのもやむを得ないところで、ガイがアンと浮気したから、ミリアムが男遊びを始めたという描写にはなっていない。

あくまでも、ミリアムの身持ちが悪いために、ガイがアンを好きになったのであり、折よく、ミリアムの方から離婚を言い出したので、これ幸いと、その提案に乗って離婚するつもりだったというのが、この物語の発端時の状況なのだ。

したがって、たしかにガイは、ミリアムが死んでくれたらいいのにと思ったことくらいはあるだろうが、すでに、ミリアムの方から離婚を申し出てくれていたので、再婚のためにミリアムの死を望む理由など無かった。

だから、列車で乗り合わせた「奇妙な男」ブルーノによる「交換殺人」の提案など、少なくともその段階では、論外だったのだ。

ところが、試合のための遠征先から戻る列車でブルーノと知り合い、ブルーノの非常識な提案を拒絶した後、自宅へと戻ったガイが、妻のミリアムと離婚の話を進めようとしたところ、それまでは隠していたアンとの関係をミリアムが知っており、「離婚してあげない」などと言い出す。

要は、簡単に離婚しては損だという打算を働かせたのだ。

このことからも明らかなとおり、ミリアムは、徹底的に「嫌な女」として描かれており、その結果としてミリアムは、ガイから殺害を依頼されたわけでもないブルーノによって殺害されてしまう。

ブルーノとしては、自分がミリアムを殺して既成事実を作ることで、無理矢理にでも、「交換殺人」として、ガイに自分の父親を殺させようとしたのだ。

『(承前)ガイは、故郷であるメトカーフにある彼女の職場で、他の男によって妊娠したミリアムと会う。ミリアムはガイに、離婚はしたくないと言い、離婚を回避するために、ガイがお腹の中の赤子の父親であると主張すると脅す。その夜、ブルーノはミリアムを追って遊園地に行き、ガイがワシントン行きの列車に乗っている間にミリアムを絞め殺す。ガイが家に帰ると、ブルーノはミリアムが死んだことを告げ、ガイも契約を守るべきだと主張する。』

(Wikipedia「見知らぬ乗客」)

さて、このようなミリアムの描き方を見れば、「フェミニスト批評家」を名乗る北村紗衣なら、どう評価するか、だ。

やはり、いつものごとく「この映画は、女性が男目線の偏見で描かれているので、その点で、フェミニズム的に、ダメな作品だ」と、そう評価するのが、北村紗衣的に「自然」なのではないだろうか?

実際、いつもそうした「紋切り型のワンパターン」の作品評のできないから、人からは「ワンパターン」だと言われると、北村紗衣自身も認めており、その上で「ワン・トリック・ポニー(一芸しかできない子馬)」で何が悪いのかと、自著『お嬢さんと嘘と男たちのデスロード ジェンダー・フェミニズム批評入門』(文藝春秋)の「あとがき」で、そう開き直って、自己正当化してさえいるのである。

だから、本作『見知らぬ乗客』における、ミリアムの描き方を見れば、ここぞとばかりのワンパターンで、ヒッチコック監督の「ミソジニー(女性嫌悪)」を言い立てるだろうという推測は、ごく穏当なものだと言えよう。

それに、実際のところ、ヒッチコックには、その傾向があったと、私も見ているのである。

しかしだ、そんな「ワン・トリック・ポニー」の北村紗衣でさえ、本作の原作者が、女性作家であるパトリシア・ハイスミスであることを知ったならば、ミリアムの描い方を、「男性特有のミソジニー(女性嫌悪)」だなどとは、言いにくくなってしまうだろう。

実際、パトリシア・ハイスミスの描く「女性」というのは、「嫌な女」の方が圧倒的に多いし、「嫌な女」のオンパレードである、『女嫌いのための小品集』などという短編集さえあるほどなのだ。

だがら、登場女性の描き方に「悪意」が感じられるからといって、その作者が「男性」だとは限らない、ということにもなる。

「女性の中にも、ミソジニー(女性嫌悪)を抱えている人がいる」というのは、否定できない事実であり、「ミソジニー(女性嫌悪)」は、「男の専売特許」ではない、というのも明らかな事実なのだ。

そんなわけで、男性作家の作品で、登場女性が「嫌な性格」だったり「ことさら愚か」であったり「ことさら依存的」であったりした場合には、それを「男特有のミソジニー(女性嫌悪)」に由来するものであり、許されざる「差別・偏見」だとするのは、「女性にもある女性嫌悪(ミソジニー)」という現実を、故意に無視した上での、「ご都合主義的な、党派的批判」ということにしかならない。

たしかにそういう男性も少なからず、いはするものの、そうした「偏見」は、そうした男性たち個々のものであって、「男性一般」のものだと、安易に決めつけることは出来ないのである。

例えば、戦争に反対して牢屋にぶち込まれた人も、同国民であれば、すべて戦犯だ、と言うようなものなのである。

いずれにしろ、いくつかの例を持って、「男は皆、ミソジニーだ」などという、雑な理屈が通るのならば、パトリシア・ハイスミスの一例を持って、「女性一般も、ミソジニー(女性嫌悪)を持っている」と責めなければならず、要は「男女性別を問わず、人間みなミソジニー」などという、間抜けな理屈にもなってしまう。

つまり、「ミソジニー(女性嫌悪)」であれ、「ミサンドリー(男性嫌悪)」であれ、それらを、雑な一般化による、「異性攻撃のための印籠(最終兵器)」になど、してはならないのだ。

(※ なお、私の上の一文「北村紗衣に捧ぐ「ミソジニーファンネル集めてキャッキャしたい(五七五)」」を、おふざけや揶揄いとしか思わなかった読者も多かろう。だが、その目的は、男性に向けられた侮蔑語としての「ミソジニー(女性嫌悪)」という言葉の恣意性を、脱臼させるところにあった。「こんな決まり文句、気にするまでもないものだ」と)

しかし、このように、本作『見知らぬ乗客』についての「ミソジニー批判は失当」だと指摘すると、あるいは「いや、たぶんハイスミスは、男性社会に順応するために、男性的な女性嫌悪を内面化していたのではないか」などという、苦しまぎれを言い始めるかも知れない。

しかし、この理屈が成り立つのなら、「男性のミソジニー(女性嫌悪)は、女性のミソジニーを内面化したものかも知れない」といった、もう一捻りした、いささかトリッキーな理屈も、理屈としては成立するだろう。

「心理サスペンス」のミステリドラマであれば、これくらいの「捻り」のあった方が、むしろ「知的」ではあるかも知れない。

「北村紗衣の読者」には、いささか難解に過ぎようが。

ま、そんな「本格ミステリ的な知的遊戯」は別にして、パトリシア・ハイスミスの「現実」に即して言えば、彼女が自作の「登場女性」をしばしば嫌らしく描くのは、たぶん彼女が「レズビアン」だったからではないかと考えられる。

つまり、女性を愛するからこそ、憎しみの深さもひとしおだったということだ。

実際、彼女の恋愛生活は、何度となく破綻しており、晩年の彼女は、要塞の如き住居に独りで引きこもる、いささか心を病んだ「人種差別主義者」にさえなっていたのだ。

若い頃には、「同性愛者」として差別された彼女が、社会的に成功した晩年には、黒人やユダヤ人などを侮蔑する、差別者になっていたのである。

つまり、「女性」という「被差別者」であるから、あるいは「同性愛者」という「被差別者」であるから、「差別者ではない」ということには、ならないのだ。

自身が「被差別者」だからこそ、別の「被差別者」を「差別する」というようなことは、いくらでもある話なのだ。

例えば、ザ・ブルーハーツの名曲「TRAIN-TRAIN」にも、次のような一節がある。

『弱い者達が夕暮れ

さらに弱い者をたたく

その音が響きわたれば

ブルースは加速していく』

つまり、虐げられた者が、必ずしも、別の虐げられた者の味方になるとは限らず、ハイスミスのように「差別者」に転ずることもあれば、ただ、打算的・党派的に、自身の「被差別」性のみをアピールするという「アイデンティティ政治」に終始する、ケチな偽善者になる、などということも、男女を問わず、当たり前にある現実なのだ。一一まさに、北村紗衣が、そうであるように。

だがら、パトリシア・ハイスミスが「女性嫌悪(ミソジニー)」であったとしても、それは「男性のミソジニー」を「内面化していたから」だという、「女性」に都合の良い「解釈」は、現実においては、不成立なのである。

わざわざ「男性のミソジニーを内面化」しなくても、「女性のミソジニー」など、もともと存在するのだから、パトリシア・ハイスミスの場合を「男性のミソジニーを内面化」だと決めつけるのは、恣意的なものでしかない。

まして、こと「個人の内面の問題」であれば、そんなことを決めつけられるわけもないのだし、北村紗衣自身も、こんなふうに言っているのである。

『北村紗衣

2024年8月27日 09:36

須藤にわかさん、あなたは私が「お姫様になることが女性の権利向上と考えているフシがある」などと私が思ってもいないことを言って人格攻撃を行いました。

それが弁護できることだとでも思っているのでしょうか。フェミニズム観の違いに逃げようとしても無駄です。

年間読書人さんの、私の本を切り刻むというコメントは通報いたしました。』

つまり、本人の意見も聞かないで、他人が勝手に決めつけるのは「人格攻撃」であり、したがって、パトリシア・ハイスミスの「女嫌い」を、他人が勝手に「男性社会に順応するための、男性的なミソジニーの内面化」だとするのは、ハイスミスの人格を蔑ろにするものだ、ということになってしまうのである。

私は、そんな「解釈による客観評価」の拒絶を、正当なものだとは到底思わないが、しかし、このように主張して、他人を恫喝した北村紗衣には、上の論法(女性における、男性的ミソジニーの内面化論)を口にする資格など、金輪際ないのである。

さらにいうと、ハイスミスが、「レズビアン」の中でも「タチ(男役)」であったという事実から、やはりハイスミスは「男性のミソジニーを内面化」していたのだろうという推測も、不成立である。

というのも、「男女二元論」的な考え方に立てば、ハイスミスのことを「男性的」と呼ぶことは可能でも、北村紗衣が、ときに知ったかぶりで持ち出す「クィア批評」的に言えば、そもそも「男性的」とか「女性的」とかいう、その「二元論」的な枠組み自体が、その枠組みから外れる人たちを「変態(クィア)」と呼んで阻害する「差別的なもの」だということになるからである。

一一したがって、ここまでの、いささか面倒な議論を追うことができた人にはお分かりいただけただろうが、要するに、映画『見知らぬ乗客』を評するのに、「ミソジニー(女性嫌悪)」を持ち出すのは、この映画の「作者」が、男性のヒッチコックであれ、女性のハイスミスであれ、いずれにしろ「安直だ」ということなのだ。

「嫌な女」を描いているから、きっと作者には「ミソジニー(女性嫌悪)」があるのだろうなどというのは、フェミニズム的な考え方の中でも「最も程度の低いフェミニズム」による「紋切り型批評」でしかない、のである。

そんなわけで、北村紗衣が、本作『見知らぬ乗客』を評するのに「ミソジニー(女性嫌悪)」という言葉を持ち出したとすれば、それは、北村紗衣が、その程度に薄っぺらい「ポンコツ批評家」でしかないという、何よりの証拠にしかならない。

かと言って、「ガイとブルーノという男二人の関係」を、パトリシア・ハイスミス作品によく見られる「裏返されたホモセクシャル的な関係」だと見るのも、もはや「陳腐」なものでしかなく、そんなことを、元「腐女子」の視点から指摘しても、そんなものが「クィア批評」になるわけもない。

その程度の「鬼面人を脅かす」態の「レッテル(貼り)」に欺かれるのは、「クィア批評」の何たるかを知らない、「無知な北村紗衣ファンだけ」なのである。

一一したがって、北村紗衣には、本作『見知らぬ乗客』を、適切に批評することは、できない。

その能力が、そもそも無い。

北村紗衣は、名作アクション映画『ダーティハリー』を評する際に、自分(北村紗衣)のようなミステリ小説読みからすると、『ダーティハリー』の作りは適当すぎて、とても褒められないなどと、ミステリマニアぶって見せたりしたのだが、実際のところ、北村紗衣の頭はザルだし、ミステリマニアとは、とうてい呼べないシロモノでしかない。

だがら、北村紗衣にできるのは、適切な(論理的な)ミステリ批評などではなく、

(1)古くさい、党派的なフェミニズム批評

または、

(2)「腐女子」妄想でしかないものを「クィア批評」だなどと言い張っただけの、「偽クィア批評」

しかない、ということになるのである。

そんなわけで、本作『見知らぬ乗客』を適切に論じるためには、北村紗衣が言うところの「フェミニスト批評(あるいは、フェミニズム批評)」という「紋切り型」に無理やりはめ込んで、なにやら新しいことをやったつもりの、頭の悪い「勘違い」に浸るのではなく、当たり前に作品を見て、当たり前に評価する。これが一番なのだ。

今どき、古い作品を取り上げて「男目線だ」などと指摘して、何か新しいことでも語ったように思うのは、単なる「不勉強な田吾作」でしかないし、そんなものに感心する読者もまた、「知的田吾作」にすぎないのである。

○ ○ ○

さて、それでは、本作『見知らぬ乗客』を、そうした(武蔵大学では通用するらしい)「俗流フェミニズム」などの「党派性の色眼鏡」を排して、ごく常識的に評価すれば、どうなるのか? 一一それを以下に示したい。

なに、難しいことではない。奇を衒わず、初心に立ち返って、作品に向き合えばいいだけなのである。

すでに紹介した「ストーリー」の続きは、次のとおりである。

『(承前)ガイはモートン家に行き、そこでアンの父親がガイの妻が殺害されたことをガイに告げる。アンの妹バーバラは、ガイには動機があるので警察は彼が犯人だと考えるだろうと言う。警察はガイを尋問するが、彼の言うアリバイは確認出来ない。ガイが列車で出会った教授は泥酔していたため、ガイと会ったことを覚えていないと言う。警察は彼に監視を付ける。

ブルーノはガイをワシントン中つけ回し、アンに自己紹介し、モートン上院議員の家のパーティーに現れる。相客を楽しませるために、ブルーノはふざけて女性の首を絞める方法を実演する。彼の視線はミリアムに似た容姿のバーバラに注がれる。これがブルーノにフラッシュバックを引き起こし、ブルーノは衝動的に女性の首を絞め、他の客たちは彼女が殺されないようブルーノを止めに入る。バーバラは、ブルーノが相手の女性の首を絞めている時に自分を見ていたとアンに言い、アンはバーバラがミリアムに似ていることに気づく。疑いを持ったアンがガイを問い質し、ガイはブルーノの計画について真実を話す。

ブルーノはガイにピストル、家の鍵、父親の寝室の場所を示す地図が入った荷物を送り付ける。ガイは息子の殺意について教えるためにブルーノの父親の部屋に忍び込むが、そこにはブルーノが待っていた。ガイはブルーノに精神科を受診するよう説得しようとするが、ブルーノは契約を破ったガイを罰するぞと脅す。

アンはブルーノの家を訪れ、困惑する母親に息子が殺人犯であることを説明しようとする。ブルーノはアンにガイが紛失したライターのことを話し、ガイがミリアムの殺人現場でライターを探すように頼んで来たと主張する。ガイは、ブルーノが殺人現場にそれを置いて、ガイに罪を負わせる積りだと推測する。テニスの試合を終えたガイは、ブルーノを止めるために警察の監視を逃れて遊園地へ向かう。

ブルーノが遊園地に到着すると、遊園地の従業員が殺人の夜にブルーノを見たと言う。彼は警察に通報するが、警察は彼が見たのはガイだったのではないかと考える。ガイが到着し、彼とブルーノは公園の回転木馬の上で格闘する。ガイが逃亡しようとしていると思った警察官がガイに向けて発砲するが、回転木馬の操作員を射殺してしまい、回転木馬は制御不能になる。遊園地の係員が回転木馬の下に潜り込み急停止させたために、回転台が支柱から外れ、致命傷を負ったブルーノがその下に閉じ込められる。警察に通報した係員は、殺人の夜に見たのはガイではなくブルーノだと言う。ブルーノが死ぬと、彼の指が拡がり、手に持っていたガイのライターが現れる。警察はガイが殺人犯ではないことを知り、事の詳細を聞くために警察署に来るように彼に頼む。

暫く経った後、ガイは列車の中で見知らぬ人からブルーノと同じように話し掛けられる。ガイとアンは冷たくその男から離れる。』

(Wikipedia「見知らぬ乗客」)

『見知らぬ乗客』は、「交換殺人」を扱った、最初のミステリとして名高い作品だ。

原作『見知らぬ乗客』(河出文庫)の「解説」で、ミステリ評論家の千街晶之は、そのあたりのことを次のように紹介している。

『 本書は、交換殺人を扱った小説としてはミステリ史上最も早く発表されたものである。

イギリスの作家ニコラス・ブレイクは本書を未読の状態で交換殺人テーマの『血ぬられた報酬』(一九五八年)を執筆し、印刷段階で本書の存在を知ってハイスミスに了解を求めた(テーマばかりか、被害者となる妻の名前がミリアムというところまで共通していたのだから、ブレイクの驚愕は想像するに余りある)。その後、交換殺人ものは一種のサブジャンルと言えるほど数多く発表されているけれども、自分がミステリ作家だと認識していなかったらしいハイスミスにとっては、それがトリックだという発想さえなかった可能性がある。』(P505)

この原作小説を未読のまま、今回、映画版『見知らぬ乗客』を見た私が、まず驚かされたのは、本作が「交換殺人」を扱った作品として、あまりにも有名であるにもかかわらず、じつは「交換殺人」というトリック自体は、まったく重要な扱いにはなっていない(主筋ではなかった)、という事実であった。

千街晶之もまた、そのあたりを指して、

『けれども、自分がミステリ作家だと認識していなかったらしいハイスミスにとっては、それ(※ 交換殺人)がトリックだという発想さえなかった可能性がある。』

と書いているのである。

つまり、本作・映画版『見知らぬ乗客』は、「交換殺人」が「いかになされ、それによって偽装されたアリバイが、いかに崩されていくのか」といったことを描いた作品、ではないのだ。

そうではなく、本作は「交換殺人を一方的に持ちかけ、それを独りで勝手に実行した頭のおかしな男ブルーノが、交換殺人を持ちかけた相手であるガイに対し、もともとしてもいない約束を履行しないと勝手なことを言って付き纏ったあげく、最後は、自分の犯した殺人を、ガイに、なすりつけようとした」と、そういうお話なのである。

つまり、そもそも「交換殺人」は、最後まで「なされない」のだ。

したがって、本作は、「交換殺人もの」の「本格ミステリ」なのではなく、要は「サイコ・サスペンス(サイコ・スリラー)」であり、本作もまたやはり、ヒッチコックらしい作品でもあれば、パトリシア・ハイスミスらしい作品でもあった、ということになるのだ。

本作の本質は、ヒッチコックらしくない、あるいは、ハイスミスらしくない、「交換殺人」という「トリッキーなアイデア」にあるのではなく、両者の「通常運行」である「サスペンス」性にある、ということなのだ。

「交換殺人」ということが、あまりに言挙げされるので、勘違いされがちではあるが。一一ということなのである。

だから、本作には、ヒッチコック映画として「特に変わったところ」は無い。

ただし、昔の作品に比べると、長編映画としてよくまとまっており、内容的にも映像的にも、完成度の高い、よくできた作品だとは言えるだろう。

特に新しいところこそ無くても、たしかに完成度は高く、その意味で、見るに値する傑作となっているのである。

そして、そうなった理由とは、たぶん、ヒッチコックとパトリシア・ハイスミスの二人に、共に「被害妄想的」あるいは「神経症」的な部分があって、その意味で二人は「似たもの同士」的なところがあったからではないかと、私は見ている。

つまり、平たく言うと、「波長が合った」ということだ。

しかしまた本作が、いかにもヒッチコックらしいのは、パトリシア・ハイスミスのように、心理的な部分で徹底的にネチネチやるのではなく、最後を、有名な「回転木馬」での派手なアクションシーンに変更してしまい、分かりやすく「ハラハラドキドキ」のサスペンスに変えてしまった点であろう。

このあたりで、ヒッチコックは「男性的」であり、ハイスミスは「女性的」だと、そう評することも可能なのではあるが、しかしそれでは、陳腐な「男女二元論的フェミニズム」の観点からでさえ、「差別的」だということにもなるので、ここでは正しく、「派手にわかりやすい」のがヒッチコック流であり、「徹底した粘着」性がハイスミス流だったと、そう表現しておこう。

さて、では私自身は、はたして「ヒッチコック流」なのか、それとも「ハイスミス流」なのであろうか?

(2024年10月10日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

● ● ●

・

・

・

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○