フィリップ・K・ディック 『宇宙の眼』『虚空の眼』 : ミズ北村紗衣のキャンセル宇宙

書評:フィリップ・K・ディック『宇宙の眼』『虚空の眼』(ハヤカワ文庫・創元SF文庫・サンリオSF文庫)

フィリップ・K・ディックの出世作(第4長編)であり、日本でも早々に翻訳されて、ディックの名を高らしめた作品。

1957年に原書が刊行され、2年後の1959年には「銀背」の新書版で知られる「ハヤカワ・SF・シリーズ」から邦訳版が刊行された。

今でこそ、刊行とほぼ同時に訳書が刊行されることなど珍しくもなくなったが、それはインターネットの普及によって、海外の出版事情をリアルタイムで知ることが、容易に可能になってからの話で、それまでは、海外において、どんな作家や作品が登場したのか、人気があるのかといったことは、海外に太いパイプを持つ「事情通」でなければ知り得ず、だからこそ、SF小説翻訳の初期には、「SFマニア」たちがそうした役割を担うことにもなった。基本アマチュアである彼らが、手弁当で情報を仕入れ、自ら翻訳し、出版社に持ち込むというケースが少なくなかったのだ。

本書も、そうしたケースのひとつで、翻訳に当たったのは、名翻訳家・平井呈一の弟子筋にあたる(と記憶する)、翻訳家で小説家でもあった中田耕治であったが、本書の翻訳を中田に持ち込んだのは、のちに『S-Fマガジン』誌の初代編集長となる福島正美であった。

『S-Fマガジン』の刊行は、本書の初訳と同じ1959年の12月末なので、本書刊行時には、まだ『S-Fマガジン』は存在してすらいなかった。そんな時代なのである。

このようにして翻訳刊行された本書は評判を取り、日本でもフィリップ・K・ディックは、広く知られ注目される作家になったのである。

だが、この後、ディックの翻訳権が、後発のサンリオSF文庫へとまとめて移ってしまった。そのため、中田耕治訳の『宇宙の眼』は早川書房で文庫化されないまま、長らく「名のみ高い」入手難の作品になってしまう。

出版に新規参入のサンリオSF文庫は、ディックだけではなく、意欲的に多くの作品の翻訳権を押さえたまでは良かったのだが、だからと言って、それらを一気に翻訳刊行するというわけにもいかず、既訳のあった『宇宙の眼』は後回しになってしまい、やっと「サンリオSF文庫」から大瀧啓裕訳で『虚空の眼』が刊行されたのは、1986年になってからであり、しかもこの新訳刊行から約1年後には、サンリオが小説の翻訳事業から完全撤退してしまったために、この新訳版すら入手難になってしまったのである。

しかし、そんな本書は、1991年に大瀧啓裕訳の『虚空の眼』が「創元SF文庫」に入り、2014年には中田耕治訳が、元の版元である早川書房からも、改訳を施したうえで文庫化されるという、おおむねこのような経緯をたどって、容易に訳書の読める現在に至っている。

そして、私が今回読んだのは、中田耕治訳の『宇宙の眼』(ハヤカワ文庫)なのだが、じつはこれは、再読である。

私は30数年前に本作を読んでおり、その際に読んだ版は、大瀧啓裕訳の『虚空の眼』(創元SF文庫)であった。

今回、本作を読んでみようと思ったのは、退職後にディックの未読長編を読み始めたものの、それらが、昔読んだ「ヴァリス三部作」(『ヴァリス』『聖なる侵入』『ティモシー・アーチャーの転生』)や、本書『宇宙の眼』ほどには面白いとは感じなかったからだ。

だから、この4冊は是非とも読み返したいと思ったものの、ただでさえ「難解かつ三部作」である「ヴァリス三部作」を、未読作品をさしおいて読み返すには、それなりの覚悟も必要だったため、おのずと再読するなら、まずは本書『宇宙の眼』だということになったのであった。

ちなみに、今回読んだのが、中田耕治訳の『宇宙の眼』だったのは、たまたま入手したのがこちらだったというだけであり、特に意識して選んだものではない。

だが、結果として、2つの翻訳版の両方を読めたのは良かったと思うし、どちらも同様に面白かった。

大瀧啓裕訳の『虚空の眼』を読んだのは、なにしろ30数年も前のことだから、訳文の良し悪しを比較することなどできないが、いずれも手だれの翻訳家によるものだから、どっちで読んでも楽しめることはうけあいだ。

そもそも本書は、原書がそれほど面白い、文句なしの傑作なのである。

昔読んで面白かったディック作品として、「ヴェリス三部作」と本作『宇宙の眼』を挙げたけれども、しかし、両者の「面白さ」には、際立った違いがある。

それは、ディック後期の代表作である「ヴァリス三部作」は「難解」で知られるのに対して、ディック初期の代表作である本書『宇宙の眼』は、「多元宇宙」を扱った「文句なしの娯楽SF作品」に仕上がっている、という点だ。

言い換えれば、「ヴァリス三部作」の方は読者を選ぶ作品であり、多くの読者に「変な宗教SF」という印象を与えてしまうものとなっている。そうした、「思弁的・神学的な内容」が「面白い」と思える読者は良いのだが、そうでない読者にとっては「ひたすら退屈」ということにもなりかねない作風なのだ。

それに、そもそも、ディックの「後期作品」というのは、ごく常識的な意味で言えば、物語の構成が破綻しているものが少なくない。

例えば、私が近年になって初めて読んだ『流れよわが涙、と警官は言った』も、そんな作品のひとつであり、「そんな破綻も、ディックの個性のうち」ということで楽しむことのできる人でなくては、決して「傑作」とは呼び得ない作品なのだ。

それに比べると本作は、ディックらしからぬ「完璧なSF小説」だと言えるだろう。

「敢然するところなし(非の打ち所がない)」とは、本書のような作品を言うのである。

ただし、だからこそ、後期ディックが好きな人には、いささか「面白すぎ」「まとまりすぎ」ていて、むしろそこが物足りなく感じられ、時に「通俗にすぎる」とさえ言われることのある作品でもある。

言うなれば「単なるエンタメになってしまっている(哲学が無い)」という非難であり、それに対しては「エンタメで何が悪い。エンタメはエンタメでも、『宇宙の眼』は傑作なんだぞ」という反論をしたくなるディックファンも少なくないし、かく言う私もその一人だ。

私は、趣味で「宗教」研究をしているくらいだから、ディック作品で最も好きなのは「ヴェリス三部作」だし、その意味ではどちらかと言えば「後期ディック」に惹かれている。しかし、だからと言って、「普通に面白いディック」を否定するものでもない。

どっちもあれば、それに越したことはないじゃないかと、そう考える立場なのだ。

一一しかし、本稿で論じたいのは、本作『宇宙の眼』が「エンタメとして面白い」ということではない。

そうではなく、むしろ『宇宙の眼』は「社会派SFだ」という、あまり一般的ではないことを、あえて訴えたいのだ。

つまり、「ヴァリス三部作」のような「思弁的・宗教的」な作品ではないけれど、「社会的・思弁的」な作品であり、決して「単なるエンタメ」などではないし、むしろ「今の日本」にさえあてはまる「世界観」を描いていて、まったく古びてなどいない、今も生きる「予言的作品」だと、そう論じたいのだ。

多くの読者は、本作『宇宙の眼』を、単なる娯楽作品として消費するだけかもしれないし、良くても、本作の社会的な背景である1950年代アメリカにおける「赤狩り」という部分に、着目するに止まるだろう。

だが、本物の傑作小説というのは、執筆当時の世相を描いていたとしても、それを「普遍」へと昇華させているものなのである。

たしかに「あの時代・あの場所」を描いてはいるのだけれども、それでいて「この時代・この場所」を描いてしまってもいるところが、傑作の傑作たる所以だと、そうも言えるのだ。

○ ○ ○

まずは、本作の「あらすじ」を、ハヤカワ文庫版の、牧眞司のよる「解説」から、引用紹介しておこう。

『 世界最大のベバトロン陽子ビーム加速器が故障し、見学していた八人が装置のなかへ投げだされる。生命に別状はなかったが、病院での治療を終えて普段の生活に復帰した彼らは、世界がそれまでと異なっていることに気づき戦慄する。ここでは第ニバーブ教なるイスラム由来の宗教が信奉され、それが文化や習慣、それどころか科学の基底にさえなっている。それは迷信ではなく、〈ただひとつの真なる神〉の恩寵や天罰があたりまえのようにくだされるのだ。しかし、それらの奇跡はあまりに気まぐれで、まったく予想がつかない。

どうしてこんな狂った世界が成りたっているのか? ある手がかりをきっかけに、この現実は客観世界ではなく、ひとりの人物の主観が創りだしたものだという仮説が浮上する。ベバトロン事故に巻きこまれた八人のうちの誰かだ。

その八人とはこんな顔ぶれだ。(1)先端電子工学の技師ジャック・ハミルトン。彼がこの物語の主人公である。(2)その妻で、人権擁護や平和活動に関心を持つマーシャ・ハミルトン。彼女の行動が左翼的とみなされ、ジャックは勤務先のミサイル工場を解雇されていた。(3)ジャックのミサイル工場の同僚チャーリイ・マクフィーフ。(4)ベバトロン施設の案内人で教養ある黒人のビル・ロウズ。(5)書籍と美術用品の店に勤めるジョーン・リース。(6)年輩の退役軍人アーサー・シルヴェスター。彼はこの事故でいちばんの重症を負った。(7)古めかしい道徳心を持つ中年女性イーディス・プリチェット。(8)その息子のデイヴィッド・プリチェット。

事態収拾において厄介なのは、この主観世界はその内部にいる人間の精神へも食いこむことだ。理性的なジャックでさえ第二バーブ教の毒にあてられ、電気の初歩すらおぼつかなくなってしまう。それでも事故当事者の七人が協力し(役に立つ度合いはそれぞれ違うが)、主観世界の張本人と対峙し、その支配から抜けだすことに成功。しかし、それで終わったわけではない。彼らは元の現実へ戻ったのではなく、新たな主観世界へ移行しただけだった。

こうしてジャックたちは、ひとつをクリアすればまたひとつ、次々に別な現実へ陥入していく。どの世界も創造者の精神を反映し、それぞれ固有の妄念・偏見・欲望に律されている。はたして、この悪夢のような繰りかえしはどこまでつづくのか。』(P375〜376)

見てのとおりで、作中の元の「現実世界」は、第二次世界大戦後の「東西冷戦」によって、アメリカで「赤狩り」の嵐が吹き荒れた時代を描いている。

その、問題の多い「現実世界」において、主人公たち8人は、なにやら「原発事故による放射線被曝」を思わせる「ベバトロン陽子ビーム加速器」の事故に遭遇して、「奇妙な世界(ワンダーランド)」へと遍歴の旅に出ることになってしまう。

そして、その遍歴において最初に遭遇するのが「宗教」妄想の世界であり、その次が、言うなれば「自己都合」ファンタジーの世界。そしてその次が「共産主義イデオロギーにおける反資本主義」妄想の世界、ということにでもなろうか。

最初の、「宗教妄想の世界」は、いかにもディックらしい宗教ネタで大いに楽しめる。

「現実世界」に戻る前の「共産主義イデオロギーにおける反資本主義妄想の世界」は、元の「現実世界」の「赤狩り=反共主義」ヒステリーの裏返しとして、現実へと通底するものであり、このあたりにディックの「社会批評意識」のかたちがよく表れている。

ディックは、もちろん「赤狩り」には反対であり、共産主義者に対する理解もあった。

だが、現実の「ソ連共産主義」が持つ、偏狭な「反資本主義」的意識に対しても批判的であったというのが、このパートでの描写によく窺えるし、こうしたバランスの良さは、ディック自身のそれでもあれば、原書刊行の前年である1956年に、初めて「スターリン批判」が行われて、それまでは、一方で理想化されたイメージばかりが喧伝されていた「共産国家ソ連」の内実が知られるようになった、ということも大きかっただろう。

つまり、もともと「冷戦」問題を「終末」問題に絡めて描くことの多かったディックは、そうした最新情報を、本作のような娯楽作品の中に素早く取り込んで、見事に消化(昇華)して見せていたのである。

だが、私が本稿で取り上げたいのは、「宗教妄想の世界」でもなければ、「共産主義イデオロギーにおける反資本主義妄想の世界」でもない。

そうではなく、もっと一般的なものである、「自己都合ファンタジー」の問題である。

これこそが本作を、「イデオロギーの問題」を扱う「よくある作品」ではなからしめて、「どの時代・どの場所」にもある、人間の本質的な問題を扱う、普遍的な作品としている。まただからこそ、今の日本にも、そのまま当てはまる作品となっているのだ。

一一それに気づく者には、恐ろしことと感じられるほどに。

○ ○ ○

「多元宇宙=パラレルワールド」を扱った本作を読んでいて、私がまず感じたのは、ある意味では私たちの人生の現実もまた「パラレルワールドの遍歴」みたいなものなのではないか、ということである。

人生には何度も、そうした「フェーズの転換」がある、ということだ。

例えば、「楽しかった子供時代」「ひたすら頑張った青年時代」「地獄を見ることになった中年時代」「それを乗り越えて平穏な生活を獲得した老年時代」といった具合である。

つまり、ひとくちに「誰それの人生」といっても、決してその全体がベターッと一色ではなく、時に鋭いフェーズ転換がなされ、舞台の色調がガラリと変わる、というようなことだ。

それはまるで、本作『宇宙の眼』が描く、各種の「主観宇宙」を経巡る道程にも似ていると、そんなふうに感じられたのである。

だが、そういう大きな話とは別に、ささやかな趣味嗜好の問題でも、こういうフェーズ転換はあるだろう。

例えば、私は子供の頃、戦車模型を作るのが趣味で、戦車が好きだったのだが、最初に好きになったのは、いかにもスマートかつ重厚なドイツ戦車だった。そして、それにやや飽きがくると、次に好きになったのは、どちらかといえば地味なソ連戦車であった。

そんな具合に、好みが微妙に変わっていったのだ。

これは例えば、鉄道オタクなどでも、だいたい同様なのではないだろうか。

例えば、最初は「○○系」が好きだったが、その次は「○×系」が好きになり、さらに「××系」が好きになり、というようなことがあると思う。

そしてこれは、音楽の趣味でも、スポーツ観戦などでもあることではないだろうか?

もちろん、生涯それのみの一直線という人もいるのだろうが、まったく変わらない人という人の方が、むしろ珍しいし、不自然なのではないかと思う。

というのも、経験を積み、情報量の蓄えていけば、判断や好みにも変化が出てくるのは、むしろ当然のことと考えるからだ。

大筋では変わっていなくても、よく考えてみれば微妙に変わっているとか、昔から好きなものと同時に新しく好きになったものが増えている、といったことも当然あるはずなのだ。せっかく経験を積んでいるのに、ぜんぜん変わらない、つまり変化も成長もしないということの方が、むしろ不自然なのである。

で、私の場合は、大きく言えば、趣味は「絵を描くこと・プラモ作り・読書」と変化してきて、高校生時に始まった「読書」という趣味は、今も続いている。

しかし、読む本の種類は、各種の経験による守備範囲の拡大を伴いつつ、随時変化していっている。

最初は何が面白いのかわからなかったから、有名な「純文学」作品から読みはじめたのだが、それが「SF」へと変わり、次に「ミステリー小説」に変わって、これがおりからの「新本格ミステリブーム」と重なったことで、10年余りは「ミステリー小説」を集中的に読むことになった。

他にもいろいろ読みたかったが、この時期は意識して「ミステリー小説」に集中したのだ。

ところが、「ミステリー小説」に集中していると、当然「ミステリー評論」を読むことにもなる。

そして「評論」を読み始めると、それを理解するために「文学史」や「歴史」や「社会学」や「思想」「哲学」といったものも、ある程度は読んでおかないと、「ミステリー評論」に書かれていることが十全には理解できない、ということにも気づく。

例えば、「東西冷戦」構造ということの実態と意味を、ある程度は知っていなければ、リアル系の「スパイ小説」を理解することはできない。ジョン・ル・カレの『寒い国から帰ってきたスパイ』という名作のタイトルに込められた、その深い意味を十分に味わうことはできないはずだ。

そんなわけで、私の読書の守備範囲は、「小説」には止まり得ず、各種の人文学系ジャンルへと広がっていったのだが、そんな時期に「オウム真理教事件」や「アメリカ同時多発テロ事件」を、同時代に体験することにもなって、「宗教」や「国際政治」ということにも興味を持つことになった。

したがって、ある時期には「宗教書」を集中的に読み、その中で「手始め」として「キリスト教研究」を始めるために「キリスト教書」を読み始めた。

「アメリカ同時多発テロ」の時期には、言語論学者で社会運動家のノーム・チョムスキーの本を読んだり、「アメリカ同時多発テロ」事件の後の「イラク戦争」の関係から、「中東の歴史」に興味を持ち、エドワード・サイードを読むようにもなった。

また、その後には「在特会」の「京都朝鮮人学校」への嫌がらせ行動の映像を見たのがきっかけで、20年近く「ネット右翼」批判とバトルを繰り返し、このおかげで、右翼思想や保守思想、日本の戦後史や古代史まで勉強させてもらった。否応なく、そうした本まで読むことになったのだ。

このようにして、私の「読書」は多岐に渡りつつ変化していったので、そのすべてを「専門的に読む」ということは、物理的に不可能だった。こうした読書は、職業人として働きながら、なされてきたものなのである。

学校を卒業して社会人になり、自由になる時間が限られてからは、私は、読書の時間を確保するために、自覚的に、好きなテレビアニメを見なくなった。2時間で済む劇場用アニメは見ても、テレビシリーズは見ない。ビデオ、DVDなども基本見ない。録画もしない。

マンガも、1巻本は読むけれど、3巻以上も続くような長編は、いくら評判が良くても読まない。少なくとも、その作品が完結して5年なり10年なりが経ち、それでもまだその評判が続いているとか、私の興味が持続しているような、本当の意味での「名作」しか読まない。一一と、そのような枷を、自身に課してきた。

だから、ダラダラとテレビドラマを見るようなことは決してしなかったし、その意味で私は、極めてストイックな読書家だったのである。

退職してから、時間的に余裕ができたという「気の緩み」から、読書のほかに「映画鑑賞」という趣味まで持ってしまい、そのために、結果としては「読書」のために時間が増えることはなく、読書量も増えなかった。

「退職したら再開しよう」と考えていた「プラモ作り」も不可能となって諦めた。「健康のために散歩くらいしよう(できるだろう)」と考えていたのに、その時間さえ惜しくなって、それも出来てはいないのである。たった30分が惜しいのだ。

しかし、そんな現在における「読書」においても、やはり「フェーズ転換」は起こっている。

退職を機に、これまで読み残していた「純文学作品」や「SF小説」を読もうとして読み始めた。

また同時に、初版本をコレクションしてはいても、あまり読めていなかった、中国文学者・中野美代子の本も読み始めた。

ところが、そこへ「映画」が割り込んできたために、「映画関連書」を読むようになり、「文芸評論」の関係で、昔すこし齧ったままであった、文芸評論家で映画評論家でもある蓮實重彦の映画関連書を読むようになったのは、せいぜい、この1年くらいのことである。

そんな具合で、私としては、「純文学やSFや中野美代子」あるいは「精神医学関連書」などと並行しつつ、当面は、この「映画関連書」のフェーズが続く予定でいた。蓮實のそれを中心に、映画関連書をそれなりに買い込んでいたのである。

ところが、先日、そのフェーズが「予想外の介入」によって、転換してしまった。

私も興味を持っていた「アメリカン・ニューシネマ」に関して、SNS「note」で、須藤にわかという映画マニアのブロガーが、

・「北村紗衣というインフルエンサーの人がアメリカン・ニューシネマについてメチャクチャなことを書いていたのでそのウソを暴くためのニューシネマとはなんじゃろな解説記事」

という記事を書いていたので、これを読んでみたところ、私はこの須藤氏による「北村紗衣批判」に共感した。

そこで、この記事のコメント欄に、次のようなコメントをしたのである。

========================================================

(N-01)年間読書人

2024年8月25日 04:14

はじめまして。とても面白く読ませていただきました。

この北村紗衣っていう大学の先生、端的に言って馬鹿ですね。もちろん、学力が低いという意味ではなく、知的な謙虚さが無い、という意味です。

専門家の基本というのは、知らないことには謙虚である、ということです。

普通、専門家というのは、専門以外のことには、あまり口出しをしません。なぜなら、なんでも知っている人などいない以上、専門家というのは、専門外のことについては、ヘタにすると素人よりもさらに無知ってことも当たり前にあって、そんなことにヘタに口出しすると、ボロを出してしまい、本業(専門)に関しての信頼性まで損ないかねないからです。

だから、専門以外のことに口出しするときには、そのことについては「素人ですが」と断って(謙って)、その上で率直な意見を言うようにする、くらいのことは、自己防衛のためにも、当然するものです。

なのに、この人は、その程度のことも出来ていないというのは、「自分は知識などなくても、何でもそれなりに適切に判断できる、本質的知性を持っている」なんて、思い上がっているからです。その「勘違い」ぷりが、馬鹿だと言うのです。

-------------------

(N-02)年間読書人

2024年8月25日 05:11

また、こういう人が、フェミニストづらするから、無用に反フェミを増やしてもしまう。存在が傍迷惑という意味で、困った人だと思います。

私も、ここ2年ほど前から、映画を意識して見るようになった、映画の初心者ですが、この北村さんみたいに、頭の悪いことは書きません。

と言うか、私は、こういう遠慮のない書き方をする人間ですから、あんな「穴だらけ」なことを書いてたら、袋叩きにされるのは目に見えているからです。だから、その点では、実は慎重なので、よくレビューを書く場合に「この作家の本は初めて読むが」とか、そういう前フリをして、知ったかぶりはしません。あくまでも、現在の自分の立ち位置はこういうものだと示しておくのです。

その上で、その作家なり映画監督なりのWikipediaくらいは参照しますし、他の人の評価なんかも参照します。私とは評価の違う意見には、反論できるくらいのことは、レビューを書く前に考えておくわけですね。

それでこそ、自分の意見を書く意味もあるわけですし。

-------------------

(N-03)年間読書人

2024年8月25日 05:12

で、この北村さんに驚かされるのは、「アメリカン・ニューシネマ」について、Wikipediaすら参照せずに、知ったかぶりを語っている点です。しかもこの人、Wikipediaの運営にも関わってるとか。

Wikipediaが全面的に信用できるものだもは思いませんが、まったくの素人にとっては、基礎的な参考情報にならなるというのは確かなのに、どうして覗きもしなかったのか?

-------------------

(N-04)年間読書人

2024年8月25日 05:13

Wikipediaを見ていれば、「アメリカン・ニューシネマ」が、主として「ベトナム戦争」を背景とした、当時のアメリカ社会の閉塞感から来ているというのは、すぐにわかることですが、それにも気づいていない様子。

というのも、仮に「暴力やセックス」が前面に出る作品が多かったとしても、それは、それらを、肯定しているとはかぎらないからです。つまり、「暴力や(行きすぎた)セックス」描写とは、それに象徴されるものを否定するためにこそ、露悪的に描くことだって、当たり前にあるからです。

つまり、「暴力やセックス」描写があったとしても、その方向性は真逆である作品などいくらでもあるのに、それを十羽ひと絡げに語ることなどできないのは、わかりきった話です。なのにそれを、この北村さんは平気な顔をしてやっているから、心底呆れてしまう。

-------------------

(N-05)年間読書人

2024年8月25日 05:13

それに「アメリカン・ニューシネマ」という言葉の指す範囲が曖昧であり、厳密な定義など無い、というくらいのことは、常識で考えてもわかること。

ならば、「アメリカン・ニューシネマは、こういうものだ」というような断定的な言い方、ましてや否定的な言い方に慎重になるのは、馬鹿でなければ当然するはずの配慮です。

例えば「もちろん例外もあるが、一般的には、これこれといった特徴を持つ作品の指されることが多い」というような書き方をするはずなんですが、それが出来ていない。

-------------------

(N-06)年間読書人

2024年8月25日 05:13

これは貴兄も勘違いされているようですが、「ヌーヴェルヴァーグ」だって、厳密な定義なんてありません。

所詮はフランス語の「ニュー・ウェーブ」(新しい波)でしかなく、ゴダールらが出てきた当時に、誰か(新聞か雑誌)が「最近、助監督経験もない若者の作品が出てきて、元気がいいぞ。フランス映画のニュー・ウェーブだ」と、そんなことを言い出したことから、そのあたりの作家の作品を、ふわっと指すようになっただけで、例えば、その範囲を年号で限定するわけでもなければ、フランス国内に限定するわけでもありません。また『カイエ・デュ・シネマ』出身者に限定されるわけでもなければ、ましてや「内容的・形式的」な限定もない。しかしまた、何でもありでは意味がないので、例えば、トリュフォーの作品が全部「ヌーヴェルヴァーグ」の作品だとも言い難い。

つまり、ああした呼称の多くは、最初から自称したグループ名なんかを除けば、たいがいは何となく生まれてきた、便宜的な呼称でしかないんだから、内容的に厳密な定義なんてできないのは、わかりかった話なんですよね。

-------------------

(N-07)年間読書人

2024年8月25日 05:14

それを、それこそ『ダーティハリー』すら見てなかった素人が、「アメリカン・ニューシネマ」は「こういうものだ」なんて、知ったかぶりで語るのは、まさに「盲目、蛇に怖ず」ってやつだと思います。

そして、そうした態度の根底にあるのは「差別的な上から目線」。だから、そこで「フェミニストの恥さらし」にもなるわけです。

今度、北村さんの本を読んで、きっちり切り刻んでやろうかな(笑)。

========================================================

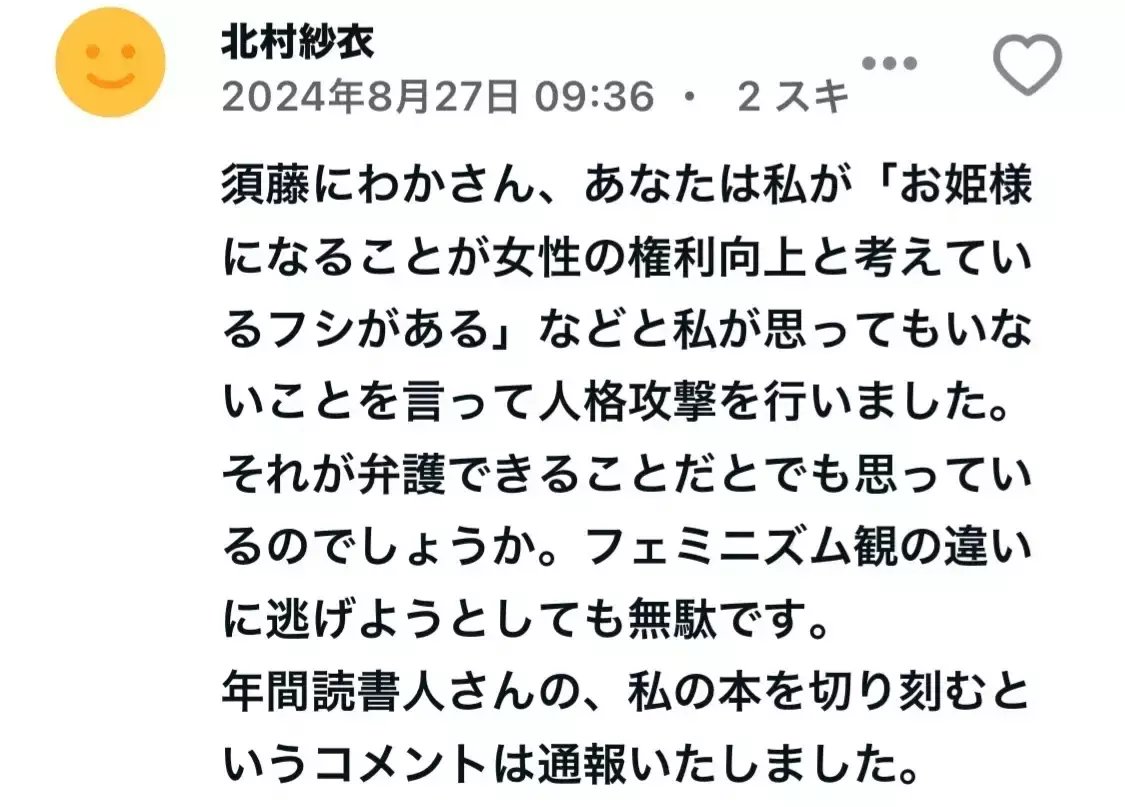

ところが、これを読んだ、「武蔵大学教授」で、映画批評もやっている、北村紗衣本人から、このコメント欄に、いきなり次のようなコメントが書き込まれたのである。

(※ なお、本稿では、職業評論家である北村紗衣については、敬称を略す)

『北村紗衣

2024年8月27日09:36

須藤にわかさん、あなたは私が「お姫様 になることが女性の権利向上と考えてい るフシがある」などと私が思ってもいな

いことを言って人格攻撃を行いました。 それが弁護できることだとでも思ってい るのでしょうか。フェミニズム観の違い

に逃げようとしても無駄です。

年間読書人さんの、私の本を切り刻むというコメントは通報いたしました。』

私に言わせれば「おいおい、なんていう言いがかりで、いきなり管理者通報なんてことをするんだ。あんたも言論人の端くれなら、その前に批判してこいよ」と、その「非常識」に驚かされた。

私が、

『今度、北村さんの本を読んで、きっちり切り刻んでやろうかな(笑)。』

と書いた文章は、それだけ見ても、文脈的に考えても、その意味するところは、

「今度、北村紗衣の本を買って読み、それを細かく批判的に批評してやろうかな」

という趣旨のものであるのは、日本語が読める者には、明白なことだからである。

それなのに、北村紗衣は、私の文章の最後の部分だけを恣意的に「切り取り」、さらにはこれを、

『年間読書人さんの、私の本を切り刻むというコメント』

と「改変」することで、まるで私が、北村紗衣の著作を「物理的に切り刻むという器物損壊」の予告をし、そのことで「脅迫した」かのように「言い換えて」、私を「犯罪者呼ばわり」の誹謗中傷することで、管理者通報を行ったのであり、そのあたりのやり口が、いかにも悪質なのだ。

一一無論これは、北村紗衣の「読解力の無さ」による「誤読」などではなく、「故意」になされたものだ。

なぜなら、無理にでも、私のコメントを「北村紗衣の著書を物理的に切り刻むという、器物損壊の予告による脅迫」だということに「仕立て上げ」なければ、「管理者通報」など、できる道理がないからだ。

つまり「私の著書を厳しく批評すると言っているから、年間読者人のコメントなり、それを含む記事そのものを削除しろ」などと、いくら「管理者通報」したところで、相手にされないというのは、目に見えたことだからである。

したがって、北村紗衣は、私のコメントを、わざと「切り取り・改変」することで「脅迫文」のように見せかけ、その「誣告」により「note」の管理者を欺くことで、私のコメントを「抹殺」しようとしたのである。

無論、私の批判が図星を指していたからこそ、我慢ならなかったのだ。

そしてその後、北村紗衣を批判していく中で、この「批判抹殺」というのが、北村紗衣の「常習的行動」であることを、私は知ることになるのだが、それが今回、たまたまひさしぶりにディックの『宇宙の眼』を再読して、

「まるで、そっくりじゃないか」

と、呆れることにもなったのである。

つまり、「北村紗衣の世界」とは、『宇宙の眼』に描かれた「二つ目の脳内世界」。ミセス・イーディス・プリチェットの「自己都合ファンタジーの世界」そのもの、だったのだ。

『 ハミルトンはよわよわしくマーシャから離れた。「かってにしろ」《オークランド・トリビューン》の夕刊をとって、シルキー(※ 主観世界にまたがって登場する女性)と向かいあって長椅子にどさりとすわると。大見出しを読みはじめた。

ファインバーグ 新発見を発表

不治の喘息もかならずなおる!

第一面に掲載されている記事には、マウスウォッシュの広告から抜けだしてきたような、にこにこして、でっぷりした、頭の禿げた医師の写真がそえられていた。記事は、世界を震撼させる大発見を報じていた。これが第一面のトップ記事なのだった。

おなじ一面の次の記事は、中東における最近の考古学的発見に関する長文の記事だった。壷、皿、花瓶が発掘されて、鉄器時代の都市の全容が明らかになったのだ。人類は固唾をのんで注目している。

一種病的な好奇心が、彼の心を満たした。ロシアとの〝冷戦〟はどうなったんだ? それに関連してだが、いったいロシアはどうなったんだろう? 急いで残りのページに眼を通した。彼は自分が発見したことに思わずカッとなってしまった。

ひとつのカテゴリーとして、ロシアそのものが消されている。これは、あまりにも苦痛にみち、不快なものだった。何百万人という男女、何百万平方キロにも及ぶ国土が一一なくなってしまったのだ! いまそこには、なにがあるのだろう? 果てしない荒野か? ぼんやりとした虚無か? 巨大な穴だろうか?

ある意味で、もはや新聞にはトップ記事というものがなかった……二面の、婦人欄からはじまっているようなものだ。ファッション、社交記事、結婚と婚約、文化活動、さまざまなゲーム。マンガ欄は? あることはあったがしこれまた、ないにひとしい。家庭向けのユーモア・マンガは残っている。子どもたちが喜ぶたぐいのマンガだ。しかし、私立探偵や、タフ・ガイや、オッパイがボインと盛りあがって腰がキュッとしまっている女の子の登場する連載マンガはどこにもなかった。まあ、そんなものがなくてもたいしたことじゃない。ただ、なにも印刷されていない真っ白な記事の欄がいくつもひろがっているのは、どう見てもしらじらしいものだった。

おそらく現在の北アジアも、こんなふうになっているのだろう。かつては何百万人ものひとたちが、善きにつけ悪しきにつけ、営々として生きた場所は、いまではこの印刷されていない巨大な白ヌキとおなじようになっているのだ。太りすぎた中年の、イーディス・プリチェットという名前の女性から見て、そこは悪いところだったからだ。ロシアは彼女を悩ました。ブンブン唸るブヨのように、彼女の生活を不快なものにしたのだ。

ここまで考えたとき、ハエやブヨを一匹も見かけなかったことに気がついた。蜘蛛もいない。いっさいの害虫が消えてしまった。ミセス・イーディス・プリチェットがやりおえてしまったときには、これ以上ないほど快適な生活が営まれる世界になっていることだろう……もっとも、まだなにかが残っているとしてだが。

「きみには、気にならないのか?」不意にシルキーにいった。「ロシアがどこにも存在しないことが?」

「なにがないですって?」シルキーは雑誌から眼をあげて訊き返した。

「こっちのことさ」新聞をポイと投げ棄てて、陰気な足どりで居間からキッチンに行った。

「ぼくにはどうにもがまんできないんだ」妻に向かっていった。

「なんのこと、あなた?」

「だれも気にしてないんだから!」

マーシャはやさしく指摘した。「ロシアなんてものはどこにも存在しないのよ。だから、気にするもなにもないわ」

「だけど、気にするべきなんだ。もしミセス・プリチェットが、小説を消してしまっても、だれも気にしないだろうね。悲しむ気もおきないだろう一一なくなったことにすら気がつかないんだから」

「だれも気がつかないのなら」マーシャが考え深そうにいった。「なにがそんなに問題なの?」

そこまでは考えていなかった。女ふたりが食事のしたくをしているとき、彼はまたむし返した。「最悪なんだ」そうマーシャにいった。「ここのところがいちばん悪いんだよ。イーディス・プリチェットは世界を好きかってに改悪しているーーその世界に生きるひとたちの人生を造り変えてるのに、そのひとたちはなにも気がついていないんだ。これは、恐ろしいことだよ」

「どうして?」突然マーシャが怒りはじめた。「そんなに恐ろしいことじゃないかもしれないじゃない」声を低めてシルキーに向けて顎をしゃくり、「あのひとのどこが恐ろしいの?」あのひとは、以前よりずっとよくなっているじゃない」

「それは問題のポイントが違う。要点は一一」彼もまた怒りをおぼえながら彼女のあとを追った。「いまのあの女はシルキーじゃない。ほかの人間なんだ。ミセス・プリチェットがでっちあげてシルキーとかわらせた蠟人形だよ」

「わたしにはシルキーにしか見えないわ」

「前の彼女を見たこともないくせに」

「まあ、よくもそんなことを」マーシャははげしくいった。

恐ろしい疑惑がゆっくり彼のなかに忍びこんできた。「きみはこの世界が好きなんだな」静かにいった。「こっちの世界のほうが気に入っているんだ(※ 元の世界に戻る気がなくなったんだ)」

「いや、いったぞ! きみはこうした一一こうした改良された(※ 共産主義的な)世界が好きなんだ」

キッチンのドアのところで、マーシャは両手にスプーンとフォークをもちながら立ちどまった。「わたしは今日、ずっとそのことを考えていたの。いろいろな面で、すべてがずっと清潔で、ずっとすできなものになっているのよ。やっかいなこともなくなっているし。いろいろなことが一一そうね、ずっと単純なものになっている。ずっと秩序だったものになっているのよ」

「しかし、いろんなものがなくなっているんだぞ」

「そのどこが悪いっていうの?」

ぼくたち自身がこの世にふさわしくないものと見なされてしまうかもしれないんだぞ。そのことは考えたのか?」手をはげしくふりながらつづけた。「ちっとも安全じゃない。ぼくたちを見てみろ! すでに改造されているじゃないか。生殖器がない一一きみはこれが気に入っているのか?」

すぐには返事がなかった。

「気に入っているんだ」あっけにとられてハミルトンはいった。「こっちのほうが好きなんだ」

「そのお話はあとにしましょう」マーシャは銀器をもって出ていこうとした。

ハミルトンは彼女の腕をつかみ、荒々しく引きもどしながらいった。「返事をしろ! きみは、ミセス・プリチェットのやりかたが好きなんだろう? つまらない、でぶの、小うるさいばあさんの、セックスを浄化し不潔なことをこの世界から追放するという考えが、気に入っているんだな」

「そうね」マーシャは考え深げにいった。「世界をなんらかの方法で清めることができるとは考えているわ。あなたがた男性にはそんなことはできなかったし、あるいはそうする気がなかったとしても一一」

「きみに教えてやることがあるぞ」ハミルトンは、はげしいことばを浴びせた。「イーディス・プリチェットがカテゴリーを廃止するのとおなじだけの早さで、ぼくがそれをもとにもどしてやる。まず最初にぼくが復元するカテゴリーはセックスさ。さしあたって今夜、ぼくがこの世界にセックスをとりもどしてやる」

「そうね、あなたならそうするでしょうね。それがあなたの望むことなんだから。いつもそのことばかり考えていたんでしょう」

「あそこにいる娘だ」ハミルトンは居間のほうを顎で示した。シルキーが楽しそうにナプキンを食卓に並べていた。「下に連れていって、いっしょに寝るんだ」「あなた」マーシャが、さとすようにいった。「そんなことはできないわ」

「どうして?」

「あのひとには一一」マーシャが身ぶりで説明した。「あの一一あれが、ないもの」

「きみはぜんぜん気にならないのか?」

「だって、ばかげてるじゃない。まるで、紫色のダチョウの話をするようなものだわ。単にそんなもの、あり得ないんですもの」

ハミルトンは大股で居間にもどると、シルキーの腕をしっかりつかんだ。「こっちへきてくれ」彼女に命令した。「オーディオ・ルームに行って、ベートーヴェンの弦楽四重奏を聞こう」

シルキーはびっくりし、ためらいながら彼についてきた。「だけど、お食事はどうするの?」

「メシなんかどうだっていい」階段に出るドアを開けながら答えた。「あの(※ プリチャット)おばさんが音楽を廃止する前に、早くあの部屋に行こう」』

(P209〜215、傍点部はゴシック強調に変えた)

「北村紗衣」という人物のことを知っている人がこの引用部を読めば、「ミセス・イーディス・プリチェットの浄化された世界」とは、まさに「ミズ北村紗衣のキャンセル宇宙」そのものだということを知って、驚き呆れること必定だろう。

この、あからさまな「相似」に気づいている人は、まだ私の他にはいないはずだから、是非とも読んで驚いてほしい。

ちなみに、ここでの「キャンセル」とは、次のような意味の言葉である。

『キャンセル・カルチャー(英語: cancel culture)は、2010年代後半から使われるようになった用語で、「容認されない言動を行った」とみなされた個人が「社会正義」を理由に法律に基づかない形で排斥・追放されたり解雇されたりする文化的現象を表す。この排斥は対象者の社会的・職業的な領域に及ぶこともあり、有名人に関するものが最も注目されやすい。排斥された者は「キャンセルされた」と言う。

概要

キャンセルカルチャーはアメリカ合衆国で生まれた言葉である。キャンセル・カルチャーは主にソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)上に見られる。抗議行為自体は「canceling」(キャンセリング)と呼ばれ、抗議の対象になることは「canceled」(キャンセルド)と呼ばれる。キャンセルカルチャー的な活動は「ボイコット運動」や「ノープラットフォーミング(デプラットフォーミング)」などと呼ばれていた。

キャンセルの対象は、生きているの人の直近の言動、生きている人の過去の言動、すでに亡くなっている人の過去の言動、という3つの類型がある。3つ目の例としては、過去の軍人や政治家の銅像や記念碑などが、戦争や人種差別を理由として抗議対象となることが挙げられる。コールアウト・カルチャーがエスカレートしたものがキャンセル・カルチャーとする見方もある。

2015年頃までに、「キャンセル」という概念はツイッターを利用する黒人の間で広まり、人物や作品への支援を止める「個人的な」判断を指すようになった。ニューヨーク・タイムズ紙のジョン・エンゲル・ブロムウィッチによると、「キャンセル」のこうした用法は「完全に投資を止めること」を意味したという。その後、ニューヨーク・タイムズによると、「キャンセル」という言葉は「キャンセル対象者に対する怒りに満ちたネット上での反応」を指すようになった。やがて個別のキャンセル事例が蓄積されて群集心理が形成されていき、キャンセルは「文化」とみなされるようになった。

キャンセル・カルチャーは否定的な意味合いを持ち、オバマ元大統領などキャンセル・カルチャーに批判的な者(※ が言うには、キャンセル・カルチャー)は、非生産的であり真の社会変化をもたらさず、ネットいじめに等しいなどと(※ キャンセル・カルチャーに)否定的な見解を示している。一方で、サラ・マナビスのように、キャンセル・カルチャーの存在を疑問視(※ して、そんなものは存在しないと主張)する者もおり、そうした(※ 主張をする)人々は同じような形の排斥運動は「キャンセル・カルチャー」という言葉が生まれるずっと前から存在していたとと(※ ママ)いう見解を示している。』

「少々わかりにくい文章」だが、誤解の無いように、補足しておいた通りである。

要は、「キャンセル」とは、自分に「不都合・不愉快な存在や事実」を、言論において批判するに止まらず、「数の力」などによって、力づくで「社会的に抹殺する」ことを目指した「社会運動的な言動」を指すのだ。

そして、我らが「北村紗衣」の場合、社会的な地位を持たない無名の私に対しては「でっち上げによる、言葉の抹殺」しか行えなかったものの、社会的地位のある「敵対者」に対しては、すでに「キャンセル」の実績を積んでいる。

それは、歴史学者である呉座勇一や、甲南大学講師であった山内雁琳といった人たちに対してなされたものだ。

北村紗衣が、主にネット上において主導して展開した「キャンセリング」によって、両者はそれぞれに、その社会的な立場を失っただけではなく、山内の場合は「職」そのものまで失った。まさに「甲南大学から消されてしまった」のである。

・東浩紀「『言論の自由』と『被害者のケア』の論争の落とし所を探さぬ人たち」

・北村紗衣は呉座勇一に「奴隷契約」をさせたと思ってるのか?和解と公序良俗違反

・お子様学者たちのファミリーレストラン:オープンレター「再炎上」余禄

・フェミニズム関連の裁判から浮上する奇妙な共通点【兵頭新児】

呉座勇一に関わるものとして有名なのが「オープンレター」事件で、このために呉座は、各種の「仕事」と「立場」を奪われたのだが、この有名な「オープンレター」事件、北村紗衣を知る人ならば誰でも知っているほど有名な、北村紗衣がその名を斯界に轟かせることになった「オープンレター」事件は、しかし、それにもかかわらず、北村紗衣の「Wikipedia」には、現状では、ひと言も触れられてはいない。

もともと「記述のあったものが削除された」とする報告もあるけれど、私自身は直接確認していないので、ここで断定することは控えるが、しかし、確かな事実として言えるのは、北村紗衣の活動のひとつとして有名なものに「ウィキペディア」の運営への関与ということがあり、それは当人みずからが「ウィキペディアン」を名乗っているほど、確かな事実である。

そして、その北村紗衣は、自著『お嬢さんと嘘と男たちのデスロード』の中で、自身の関わる「Wikipedia」を語って、次のような言葉を残してもいる。

『たぶん、この記事を書いたおかげで怒るウィキペディアンがいるだろうと思う。ただし、私はウィキペディアがそれだけで人を追放するようなところではないとも信じている。』(P170)

「盗人猛々しい」とは、このことだ。

北村紗衣が、ここでほのめかしているのは、他の「男のウィキペディアン」が、内心で腹を立てるようなことを書いたり(Wikipediaに項目を立てた)としても、それをして、北村を「Wikipedia」から「追放することなんて、あなた方には出来ないよね?」と、そう余裕で、釘を刺して見せているのである。

なぜ、北村紗衣が、こんな具合に余裕をかませるのかといえば、それは、

すでに北村紗衣は、呉座勇一や山内雁琳といった「地位のある人物を、社会的に葬った」という「実績」があるからであり、北村を敵視すれば、逆にその者の方が「追放される」蓋然性の方が低くはないからだ。

なにしろ、北村紗衣は、山内雁琳から「誹謗中傷」を受けたとして「スラップ裁判」を起こし、二百万円余の賠償金をせしめるに止まらず、山内の「職まで奪った」のだから、「Wikipedia」を辞する覚悟のない者、あるいは「訴訟リスク」を恐れる者は、「Wikipedia」での北村紗衣の行いを、公然と非難することなどできない状態に、すでに立ち至っていよう。

つまり、今の「日本語版Wikipedia」には、こうした「北村紗衣バイアス」が掛かっていると見るのは、決して不当なものではないし、また、だからこそ北村紗衣は、

『たぶん、この記事を書いたおかげで怒るウィキペディアンがいるだろうと思う。ただし、私はウィキペディアがそれだけで人を追放するようなところではないとも信じている。』

などと、ことさらに「不穏な物言い」で、「釘を指す」ことも出来たのであろう。

そんなわけで、北村紗衣の周辺、言うなれば「北村紗衣のキャンセル宇宙」の中に捕えられた人たちは、彼女のご機嫌を損じて「抹殺消去」されることを恐れて、身を縮めて、言葉を慎んでいる。

一一それはまるで、「ミセス・イーディス・プリチェットの浄化された世界」において、「神」であるミセス・イーディス・プリチェットの不興をかって、彼女の力で「世界から消去される」のを恐れる、本作『宇宙の眼』の、中心登場人物である「8人」の姿に、類比的だと言えるだろう。

彼らは、その「神」が「常識を欠いたおばさん」であろうと、その意向に逆らうことはできず、ご機嫌伺いをしないでは生き残れない。

まさにそこは、「残酷な神が支配する」世界なのだ。

また、当然のことながら、そういう「非対称な力関係」に置かれれば、「どっちに付けば得か」と、それだけの損得打算で、ミセス・イーディス・プリチェットやミズ北村紗衣に媚び諂う者が、少なからず現れてくる。

残念ながら、それが「世に常」なのだ。

だから、北村紗衣の取り巻きは、それを良いことに「我が世の春」を謳歌して、まるで北村紗衣が「優秀な学者」ででもあるかの如く持て囃しては、その権力のおこぼれに預かろうとしている。

本作『宇宙の眼』の主人公ハミルトンの妻マーシャが、ミセス・イーディス・プリチェットの世界に感化されて、「清潔な世界になるのなら、何が消されようとかまわないじゃない。もともと存在しなかったものになるんなら、誰もそんなことは気にしないんだから」と、そういうことを言い始めるのと、まったく同じことである。

要は「勝てば官軍」だという心卑しい価値観が、少なからぬ人たちを堕落せしめるのだ。

言うまでもなく、「何が最善なのか」という問題は、そう簡単に「結論」の出るようなものではない。

だからこそ、「どちらかを選ばなければならない」となった場合に、人は近代民主主義的な「議論(話し合い)」することで、「より良き道と思える方」を選んできた。そうした選択や決断は、避け得ないことだったからである。

しかし、その「より良き選択」が、後から見れば「間違っていた」となる場合も少なくないという事実を、私たちは「歴史に学んだ」はずだ。

例えば「ナチスドイツによるユダヤ人虐殺(ホロコースト)」は、当時の多くのドイツ人やヨーロッパ各国の人たちから、陰に陽に支持されて遂行された。

「イエス・キリストを、十字架に掛けて殺したユダヤ人」は、呪われて然るべき民族だと、そのように広く理解されており、建前はともかく、本音としては「カネの亡者であるユダヤ人なんて、いなくなればいいのに」と、そう思っていた人たちが少なくなかったからこそ、「ナチスドイツのユダヤ人虐殺計画」は、その想像を絶する「非人道性」にもかかわらず、比較的スムーズに、実行に移され得たのである。

そして、こうしたことは、なにも「ナチスドイツ」だけの話ではない。

我が日本においても「関東大震災時における朝鮮人虐殺」が、多くの民衆の黙認のもとに遂行され、隠蔽された。その「恥ずべき歴史」は、可能なかぎり隠蔽されたのだ。

「日本軍による南京大虐殺」も、「虐殺された民間中国人」は、中国政府がいう「30万人」もいなかったから「南京大虐殺は幻だ」とする議論が、日本国内では今もなお生き続けている。

しかし、「30万人」が政治的な過大報告だとしても、その被害者数が「1万人」であれば、それは「大虐殺」にはならないのか?

ベトナム戦争でアメリカ軍が、ベトナムのソンミ村を壊滅させて非難された「ソンミ村虐殺事件」の被害者は、500人あまりだったが、それでもそれは「虐殺」だと認定されて、世界中から糾弾されたのである。

「被害者人数が少ない」からといって、「ソンミ村虐殺事件は幻だ」などと、言われはしなかったのだ。

ともあれ、私たちは「その時・その場」では「最善の策」だとして選んだことであっても、後で「あれは、明らかに間違っていた」となることなど、いくらでもあることを知っている。それを否認すること、決してできない。

だからこそ、私たちはその、人間的な「可謬性」を認めたうえで、「より良き判断」を求めつつも、それさえ間違っていた場合までも想定して、「決定的に取り返しのつかない事態」を招かぬように、「議論の記録」を残して「後の再検討」の可能性を担保しておくべきなのだ。

いったん、失われたものを、元どおりにすることはできないとしても、それでも「最低限の償い」くらいはできるように、「記録」を残しておく。一一それが「せめてもの償い」であり、人間の「良心」というものではないか。

ところが、北村紗衣の場合には、そうした「良心」が欠けているようなのだ。

そのために、私の「コメント」を「抹殺」しようとしたように、自分に不都合な「記録」は、いつだって、人の目から遠ざけて、可能なかぎり「抹殺」しようとする。

北村紗衣自身の「Wikipedia」に、北村の名を高らしめた「オープンレター」事件に関する記述が「まったく無い」という事実は、いかにも「不自然だ」と考える人が少なくないというのは当然のことだし、北村紗衣の側に「その問題には、もう触れてほしくない」という素振りが見えるというのも、公然たる事実である。

繰り返すが、北村紗衣の側に「自分に不都合な事実は、消去抹殺したい」という態度があるのは、明白な事実だ。

他でもない。最初に紹介した、私のコメントについての「切り取り改変による、誣告としての管理者通報」の問題も、私自身がくり返し、北村紗衣当人に「説明」を求めても、北村は「完全黙秘」を貫いている。

有名人の北村紗衣が、無名人の私の「説明要求文」を「読んでいないから返答しない」というようなことではない。

そうではないことを実証するために、そのことのためだけに、私はわざわざ、北村紗衣をつついて、北村が私の文章を全部読んでいるというのを、実験して論証しさえしたのである。

一一そんなわけで、私の「フェーズ」は、現在のところ「北村紗衣批判」にあると言って良いだろう。

北村紗衣が、事実を認めて反省するならば、私は北村を「名誉毀損の民事裁判」に訴えようなどとは思わないし、賠償金を取ろうとも思わない。

また、北村紗衣の「武蔵大学教授」という社会的な地位、しかも「テニュア」の立場を奪おうという気もない。北村紗衣が、真っ当に研究者をするのなら、その能力の有無にかかわりなく、勝手にやれば良いと思っている。

ちなみに「テニュア」とは、「大学側から終身雇用を保証された身分」のことである。

「その能力と価値がある」と、大学側が認めた存在だ、ということだ。

しかし、北村紗衣が、その「保証された身分」において、安心して他人の「身分を奪う」という「やりたい放題」をするのだとすれば、そんな非道を「黙認」し、実質的にその言動を「保証」しているとも言えよう「武蔵大学」にも、「雇用者責任」というものがあると、そうは言えないだろうか?

自分のところで雇っている被雇用者が、社会的に断罪されるべき「非人道的な行い」をするのならば、そんなことが可能な身分を保証している「雇用者」側にも、責任の一端があるのではないか。

一一というのが、少なくとも、北村紗衣が、呉座勇一から「仕事」や「立場」を奪うにあたって表明した「オープンレター」のロジックではなかったか?

たしかに「馘首しろ」とは書いていなかったかもしれない。

だが、「こんな人物には『完全に投資を止めること』(ジョン・エンゲル・ブロムウィッチ)によって距離を取り、そのことで、旗幟を鮮明にすべきだ」と、そう「仄めかした」だけなら、それは明確に「追放を促す教唆」ではないから、まったくの「無罪だ」、など言えるのであろうか?

私が言いたいのは、「ミセス・イーディス・プリチェットの浄化された世界」あるいは「清潔な世界」は、極めて「独善的」な「ファシズム世界」だということである。

たしかに、だらしない男も、独善的な男もいるだろう。

政治的な右派や保守もいれば、リベラルもいて、北村紗衣が自称するらしい「リベラル」の立場からすれば、「右派」や「保守」なんて「いなくなってしまえば良いのに」というのが本音だというのは、私にもよく理解できる。

なにしろ私は、「ネット右翼の神」であった、故・安倍晋三元首相が殺害された際には、「ザマアミロ」と思ったほどの人間だからだ。

一一だが、今となっては、それが間違いであったと、心の底から理解できた。

この世の中には、「安倍晋三のような人」も存在すべきだし、それを殺すほど憎むような「犯罪者」とされる人たちさえ必要なのだ。人間から、そんな「消せない愚かさ」を「消去して良い」と思ってはならない。

私たちは、彼らを消去するのではなく、彼らの誤った行動を、少しでも押しとどめることに腐心すべきなのだ。人間の存在そのものを否定してはならない。恣意的に選んではならない。

私たち「リベラル」は、しばしば「多様性」という言葉を、理想として語るけれども、真の「多様性」とは「敵」の存在さえ容認するものでなくてはならないのである。

自分の価値観において「都合の良いもの」の存在だけを認めるという「ミセス・イーディス・プリチェットの世界」は、それがいかに「清潔な世界」てあろうとも、やはりそこは「多様性を欠いたディストピア」でしかない。そこは「不純でしかあり得ない人間という生き物の、棲める場所ではない」のである。

だから、私たちがしなければならないのは、「他者」を抹消することで「理想社会というディストピア」を築くことではなく、次々と立ち現れる難問に立ち向かいながら、終わることのない「フェーズ転換」の中を生き続けることなのではないだろうか。

私たちには「あがり」としての天国を勝ち取ることは不可能であり、ただ立ち向かい続ける過程の中だけに、生きるという事実性があるのではないか。

ともあれ、本作『宇宙の眼』が描き出しているのは、単に、「宗教妄想の脅威」や「イデオロギー対立の脅威」と行ったことだけではなく、「平凡な主婦」でしかないミセス・イーディス・プリチェットでさえ抱えていた「社会の浄化願望」という、無くなることのない「怖るべき望み」なのだ。

要は「嫌いなものは消えて無くなればいい」という「危険な願い」なのである。

そうした平凡な感情が望む「浄化」とは、小さなことから始まるとしても、結局は際限を知らず、いつかは、すべての「不都合な他者」や「不都合な事実」にも及んでいく。

そして人は、それが可能な「権力」を与えられれば、それを振るわないではいられないのである。

だから、その「権力行使」を「自制できない者」に、権力を与えてはならないのだ。

人が持つべき権力とは、その身の丈にあった「一人前」のものであることが理想であり、それでも社会には「権力者」が必要なのであれば、その「権力者の要件」とは、「他者(敵手)の存在さえ容認できる、寛容さを備えた者」でなければならないだろう。

私たちは、誰しも「ミセス・イーディス・プリチェットの浄化された世界」になど、住みたいとは思わない。

しかし、そんな現実は「今ここ」にも存在するのだということを、本作『宇宙の眼』は、「予言」的に語っていたのだと言えよう。

だから、そんな本作を、「エンタメ」であると同時に、「予言的な社会派文学」だと呼ばずして、それが正当な評価でなど、あり得ようはずもないのである。

(2024年9月30日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

● ● ●

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○