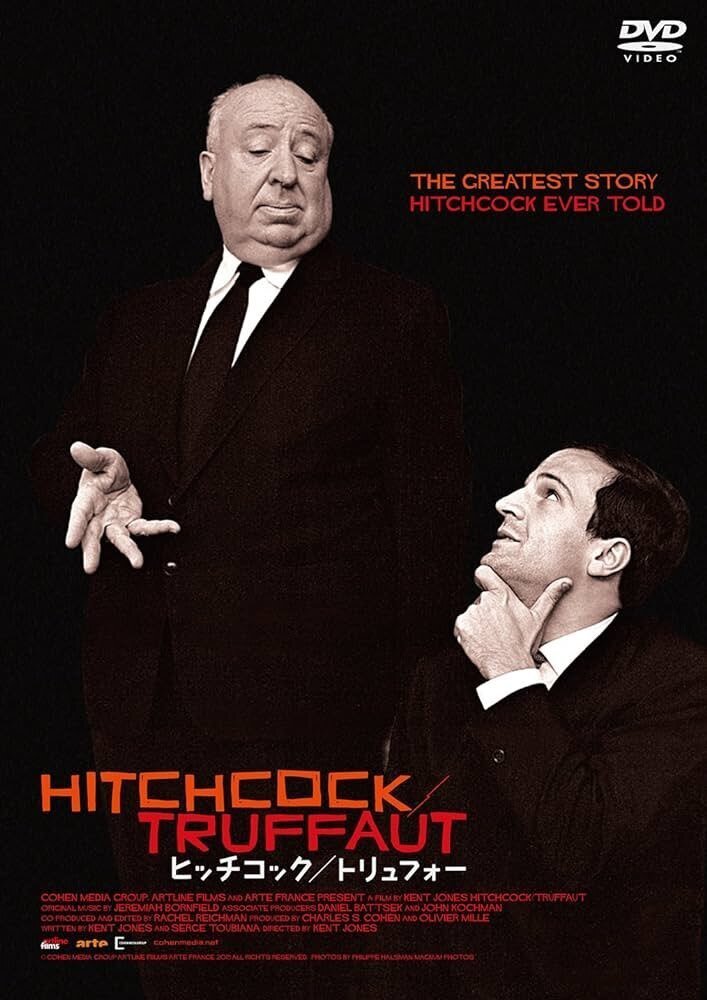

『映画術 ヒッチコック・トリュフォー』 : 創造とは欠損から生まれる。

書評:アルフレッド・ヒッチコック、フランソワ・トリュフォー『映画術』(晶文社)

映画評論家で、本書の訳者である、山田宏一によると、本書は、

『「ヒッチコック/トリュフォー」の通り名で世界的に知られるこの熱い対談の書は、ヒッチコック研究者たちの〈聖典〉とみなされているばかりではなく、〈映画の法典〉とまで呼ばれている名著である。』(P358)

ということになり、かなり評価が辛い方である私が読んでも、やはり「名著」の名に値すると評価できた。

しかしながら、本書が「名著」と呼ばれる理由は、二つある。

(1)その「人となり」を解き明かす中で、ヒッチコックの映画術が、明快に解明されている。

(2)そうした評価を耳にしたファンが、「読みやすい」本書に感激して「そうだ、そうだ」と追従的な声を上げることで、名著という評価が定まった。

ということである。

いささか皮肉な書き方になってしまったが、ヒッチコックファンであれば、この程度の辛辣な評価には、是非とも堪えてほしい。本書を読んだ人なら分かるとおり、ヒッチコックという人は、その外見からくるユーモラスなイメージとは違い、本質的には「人間嫌い」であり、人間に辛辣な目を向けていた人だったからである。

だが、そうであるにもかかわらず、本書を「名著」だと絶賛する人たちの少なからぬ部分が、そのあたりを読み取れぬままに、本書の「映画術」の部分、つまり、ヒッチコックの「映画に関する考え方」の部分だけを、ただ追認することで楽しんでいるというのは、ほぼ間違いのないところであろう。だからこそ私は、「名著」というレッテルではなく、その評価の中身を、以下に問うてみようと思う。

○ ○ ○

本書は、「サスペンス映画の巨匠」ヒッチコックに対し、後輩の映画監督であるトリュフォーが、ヒッチコックの「全作品」について、自身の思ったところを率直に伝えながら、疑問点などを問いただした、50時間にも及ぶインタビューをまとめたものである。

長くとも、中身が濃くとも、インタビュー本だからこそ、とても読みやすく、評論本などを読みなれない読者にも歓迎される作りとなっている。

ただし、文章が読みやすいというのと、そこで語られていることの意味が読み取りやすいということの間には、大きな逕庭がある。インタビューだから「わかりやすかった」と思った読者は、基本的には、そう「感じた」だけであり「わかったつもり」になっているだけでしかない、かも知れない。

なぜなら、わかるわからないというのは、そうした形式の問題には還元できないところのものであるし、本書で語られているヒッチコックの「特質」は、トリュフォーも言うとおりで、決して「一般的」なものではないからだ。

トリュフォーは、もとは映画評論家だった人であり、ジャン=リュック・ゴダールなどと共に、フランスで映画評論誌に参画していた、言うなれば「知的かつ前衛的な、若き映画マニア」であった。

そして、そんな彼も当初は、ヒッチコックの映画の「無内容さ」には批判的であったようなのだが、このインタビューを行う頃には、自身も映画監督デビューしていたし、それなりに歳もとっていたので、映画芸術の「多様性」にも寛容なスタンスが採れるようになっていた。

映画は理屈だけで撮れるものでも、撮るものでもない、というのがわかってきたのと、映画もまた、作家(映画監督)の「個性」において、いろいろあって当然だと思えるようになっていたのである。

つまり、「明確なテーマと理念を掲げて、リアルな人間を撮る映画」もあれば、ヒッチコックのように「娯楽作品として、楽しく観ることができれば、それで良いという映画」もあっていいし、そのように多様であるべきだと考えるようになっていたのである。

したがって、インタビュー時のトリュフォー自身の「映画観」は、必ずしも、ヒッチコックと同じだということではないのだけれども、このインタビューは、あくまでも「ヒッチコックの映画観」を聞き出すことを目的としていたので、「あれは、どういう狙いだったのでしょうか?」とか「私は、こう思ったのですが、どうでしょうか?」といった、ヒッチコックの言葉を引き出すような話し方に徹しており、ヒッチコックから出てきた意見に対し、「反対・批判する」というようなことは、一切していない。

むしろ、「反対する」のは、ヒッチコックが、自身や自作について否定的な見解を示したときに「いや、私はそうは思わなかった。あれはあれで、このように肯定的に理解することができるのではないか」とフォローするようなかたちの場合のみであった。

したがって、二人の対話は、一見したところ、完全に「意気投合」しており、どちらにも「異論はない」ように見え、その意味で、本書の主役であるヒッチコックの側に立って読む多くの読者は、「自分の立場」を全面的に肯定してもらっているかのような気になるため、本書を気持ちよく読むことができる。

だが、こうした読みに基づく、本書に対する「たしかに名著だ」とする追認が、いささか浅薄なものだというのは、否定できないところでもあろう。

つまり、本書の眼目であり本領は、ヒッチコックの「正義」を立証するところにはなく、彼には「そうするしかなかったのだ」という事実をあぶり出した点にあるのだが、少なからぬ読者には、それが理解できなかったのではないか、ということである。

ヒッチコックという人は「このような人だった」。だから「あのようなことを好んでしたし、また、そうするしかなかった」のだ。だから、これは「正誤善悪」の問題ではない。

人が鳥のようには飛べないように、鳥には人のように考えることはできない。

同様に、ヒッチコックにはヒッチコックという人としての限界があり、やれることとやれないことがあったのだが、彼は、やれることを最大限にやったのだから、彼に「無いものねだり」をするような評価の仕方は間違っている、というのがトリュフォーの立場である。

したがって、トリュフォーがこのインタビューを通して語っているのは、「ヒッチコックの映画論が、正解である」ということではない。

トリュフォーが本書でヒッチコックから引き出したのは、「ヒッチコックは、ヒッチコックの映画しか撮れなかったのだが、それはそれで最善解だったのだ」ということである。

言い換えるならば、本書でヒッチコックの「映画観」が明らかにされる以前の評論家たちが、ヒッチコックにつけていたあれこれの「注文」の、その中身自体は、必ずしも間違ったものではなかった、ということでもある。

彼らはただ、ヒッチコックの「器」を見切れていなかった。そのため、彼らは彼らなりの「理想」を語り、それをヒッチコックに託そうとして、過大な期待を寄せてしまい、結果として「無いものねだり」をしていた、ということだったのである。

『トリュフォー (※ あなたの場合)一般の観客をたっぷりたのしませるのですが、しかし批評家を怒らせてしまうことが多いんですね。批評家はストーリーの構成や分析をしながら見る癖があるので、論理的な分析に耐えられない構成をあっさりと映画そのものの弱さとみなしてしまいがちなのです。あなたの映画を支えているものは純粋に映画的な論理なのに、批評家はそういった〈らしさ〉を欠いたでたらめなやりかたをゆるさないわけです。

ヒッチコック 〈らしさ〉なんてものにはわたしは興味がない。』(P86)

『トリュフォー そもそも、批評家は想像力を欠いた人種であって、それがあたりまえなのだと思います。想像力が豊かすぎると、物事を客観的に冷静に見ることが できなくなりますからね。批評家がどちらかと言うと現実の人生に似た、味もそっけもない(といっても、その美しさをわたしは否定するわけではありませんが)、そんな作品を好む傾向があるのは、たぶんこの想像力の欠如のためです。』(P88)

『トリュフォー (略)よく批評家たちからは「ヒッチコックにはテーマがない」とか「ヒッチコックは何も言うべきことを持っていない」などと非難されるわけですが、この批判に対する(※ あなたの)答えは、ただひとつ「映画作家は何かを言うのではなく、見せるだけだ」ということでしょうか。

ヒッチコック そのとおりだ。』(P127)

トリュフォーのこうした言い方は、当時、評論家からの評価が不当に低かったヒッチコックの、懐に入り込むためのものだと見ていい。事実、『(といっても、その美しさをわたしは否定するわけではありませんが)』の部分は、インタビュー時には語られなかった、トリュフォーのエクスキューズ(言い訳)である。

つまり、ヒッチコックの前では「私は、あなたの側の人間ですよ」という「側面」を強調しているが、実際のところ、それは「嘘ではないけれど、すべてでもない」のであり、言えば余計な不信を招きかねない言葉や、あえて口にしなかった「意見」は、いくらでもあった、ということである。

したがって、ここでトリュフォーが描いて見せている「批評家像」は、あくまでも「想像力の欠如した批評家」像であって、言うなれば「二流の批評家」のそれでしかない、ということだ。

「二流の批評家」を責めることで、トリュフォーはヒッチコックの頑なな心を開かせることに成功しているわけだが、「二流の批評家」を責めるということは、「一流の批評家は責めていない」ということであり、自身がかつて「批評家」であったということを責めているわけでもない、ということになる。

「たしかに、私にも若気の至りはあったけれども、しかし、本質的に想像力の欠如した、硬直した視野の狭い二流の批評家などではなかった」ということなのである。

そして、さらにこれを言い換えるならば、「二流の批評家は、紋切り型かつ観念的な正論で、ヒッチコックの限界を責めるけれども、賢い一流の評論家は、カエルに空を飛べなんてことは要求せず、カエルにはカエルの長所を見出してそれを楽しみ、その特性を肯定的に評価するだろう」と、そのように考えているということだし、ここにトリュフォーの、このインタビューにあたっての基本的なスタンスがある。

だから、このことを読み取れないと、本書で語られたことを、(娯楽主義)党派的に偏った、一面的な見方でしか理解しかできない、ということにもなるのである。

一方、ヒッチコック本人は、こんなトリュフォーに対して、どのような気持ちで対していたのだろうか。

このインタビューの序文のなかで、トリュフォーは、次のように書いている。

『 アルフレッド・ヒッチコックは、例のごとく、このインタビューをやりはじめた当初は、調子よくダジャレや冗談をちりばめた小話をしながら、彼一流のおふざけ口調しゃべりまくったが、三日目からは、もっとまじめに、誠実に、そして、真にきびしい自己批評の姿勢で、彼自身の映画的キャリアを、その幸運や不幸を、彼がどんな困難に遭遇したか、どんな新しい試みを構想し実践しようとしたか、どんな疑問や悩みに苦しんだかということも、そしてまた彼の果てしない夢や抱負を、詳細に綿密に分析しつつ語ってくれたのである。』

(P13〜14、「序一一ヒッチコック式サスペンス入門」より)

この、ヒッチコックの態度の変化が意味するところは、比較的容易に理解できよう。

こう言ってはなんだが、これは初歩の心理学であり、これがわからないようでは、この後のインタビューで語られることの、「真の意味」を理解することはできない。

ヒッチコックが『例のごとく、このインタビューをやりはじめた当初は、調子よくダジャレや冗談をちりばめた小話をしながら、彼一流のおふざけ口調しゃべりまくった』というのは、彼が「小心者」であり、自分の「本音や本性」を隠す人だということである。

無論、彼は、彼に敬意を持って近づいてきたトリュフォーという若い映画監督を、ある程度は信用していたから、長い長いインタビューに応じることにしたのだろう。

だが、だからと言って、最初から開けっぴろげになれたわけではなく、いつもの調子で、自身を韜晦するための「煙幕」でもあれば、相手の本性を探るための「ジャブ」として『調子よくダジャレや冗談をちりばめた小話をしながら、彼一流のおふざけ口調しゃべりまくった』のである。

そして、そうしたヒッチコックの固いガードに対して、真正面から誠実に切り込んでくるトリュフォーを、三日目にしてようやく信用することにしたし、「この調子で誤魔化し切ることはできない」とも感じたから、「それなら彼には、私の思っているところをしっかり語り聞かせて、正しく理解してもらおう」と考えるようになった、ということである。

したがって、このインタビューにおいては、ヒッチコックは、ガードを下げて、かなり「正直」に本音を語っている。

ということは、「世間向けのエクスキューズであり建前」は止めにしているから、その分「独りよがり」だとか「一方的」な物言いも、多数見られる。その点で、正直ではあるけれど、賢くは見えないし、悪く言えば「独善的」と言えるかもしれない。

だが、人の「本音」というものは、おおむねそうしたものであり、本書が比類なき価値を持つのは、「建前の綺麗事」ではなく、元来は慎重居士であるヒッチコックから、無防備なまでの「本音」を引き出したという点にある。

そしてこれは、基本的には、トリュフォーが、ヒッチコックを心から尊敬していたからであり、それは「映画観が同じ」だというような浅薄な話ではなく、もっと本質的な「映画愛において同じ」だったということなのであろう。そこで通じたからこそ、本来タイプの違う二人が、深く語り合うことができたのである。

○ ○ ○

さて、ここからは、インタビューに垣間見た、私のヒッチコック理解について書いていこう。

とは言え、いまさら目新しい発見があったわけもなく、ただ、これまでは漠然と持っていた「印象論」の裏付けが、このインタビューによって取れた、という程のことである。

私は、本書を読む以前に、ヒッチコックの代表作である『裏窓』のレビューを書いておいた。

私はそこで、

(A)ヒッチコックは「目の人」である。

(B)ヒッチコックは、江戸川乱歩と同族の「変態系の人」である。

(C)ヒッチコックのユーモアは、多分に自己韜晦的なものである。

という指摘をしておいた。

(A)の『ヒッチコックは「目の人」である。』という点については、本人もこのインタビューで、くりかえし認めているところである。

『 小説は読まない。フィクションは読まない。読むのは、だいたい、同時代の人物の伝記とか、紀行文だ。フィクションを読むと、衝動的に、つい、「これは映画になるか、ならないか」と考えてね、いやになるからね。それに文学的な文体には興味がない。たぶん、サマセット・モームだけは例外だ。あの簡潔でさっぱりした文体がとてもいい。文体の美しさが魅力になっている文学というのは好きになれない。わたしは心底から視覚人間だからね。風景なんかの描写がことこまかに書かれているのを読むと、つい、いらいらしてきて、こんなところはキャメラでさっといっきょに撮れちまうのにと思ってしまうんだよ。』(P326)

『わたしは、よく、なぜもっとあたりまえの日常的な人間ドラマに興味が持てないのだろうかと自分でもふしぎに思うことがある。たぶん、(※ そうした作品には)視覚的な興味がまったくないからだと思うんだが。』(P328)

これについて、トリュフォーは、次のようにまとめる。

『思うに、あなたの方法論は、およそ文学的な発想とは正反対であり、徹底して純粋に映画的なのです。あなたは空白に魅了され、その空白をイメージでいっぱいにしようとするのです。映画館が空席だらけなら、観客でいっぱいにしようとする。スクリーンが空白なら、イメージでいっぱいにしようとする。あなたの発想は、いつも、中身ではなく、入れ物のほうなのです。映画は、あなたにとって、ひとつの容器なのであり、それを無数の映画的なアイディアで充たさなければならない。あなたの言葉でいえば「エモーションで埋めつくさ」なければならない。』(P329)

ここでは、「文学的」とか「視覚的」とか「映画的」といった言葉が、じつに曖昧に使われており、そのせいで、批評家的な論理性を持っているトリュフォーは、ひとつの言葉を「両義的」に使っている。

たとえば、ここでは「文学的」という言葉は「観念的」というニュアンスが与えられ、「映画的」に比べると、そのニュアンスにおいて低い位置づけがなされている。

だが、無論、トリュフォーは、「文学」と「映画」では「どっちが上だ」なんて言えないことは百も承知していながら、ヒッチコックを安心させるために、「文学」の短所の側面を強調し、「映画」の長所の側面を強調しているのだ。

また、したがってここでは、「文学」は、「批評家」と類比的なものとして、否定的にイメージされるように、故意に、印象操作されて語られている。

上に引用したヒッチコックの2つの言葉からも分かるとおり、ヒッチコックは、自分が「文学」的なものを十全に理解できないことを半ば承知しており、それにコンプレックスを持っている。

つまり「わかりません」と素直に認めることができず、『好きになれない』とか『興味が持てない』という言葉に、言い換えている。まるで、好きになれば、興味を持てば、いつでも理解できるかのように。

だが、これが「嘘」であり、この言い方がきつければ、これは「合理化」という心理的な自己防衛反応であろう。

つまり、ヒッチコックは、「文学」や「批評」や「テーマ」や「イデオロギー」や「理想」といったものの「魅力」が、基本的に、理解できないのである。

そういうものがあるのは、もちろん知っているが、それに「惹かれることがない」し、いっそ「なにか嫌な感じ」を持ってしまう。だから、「避ける」という意味において『好きになれない』『興味が持てない』という態度を採ることになる。

ヒッチコックは、こうした自身の「弱点」あるいは「欠落」を、『視覚人間だから』という言葉で正当化し合理化して、穴埋めしようとしているが、無論それは、正しい自己理解ではない。

「視覚人間」であることが、必ずしも「抽象的なもの」を苦手とする理由にはならないからだ。それらは二者択一ではなく、両立させる人だって実在するのである。

この点について、トリュフォーはじつに上手な説明を与えている。

つまり、ヒッチコックの「自己欺瞞としての弱さ」を指摘するのではなく、その隠されている弱点に「穏当な言葉」を与えて、落としどころを与えるのだ。

それが「空白を埋めようとする衝動」という表現である。

ふつう、「空白を埋めようとする衝動」と言えば「空間恐怖症」ということになって、否定的な意味を強く帯びるのだけれども、ヒッチコックの場合は「映画作家」だという点において、その行為が「イメージ的に肯定」されてしまい、ここでは、弱点の指摘だという印象を与えなくされているのだ。

そんなわけで、ヒッチコックが、(A)の『「目の人」である。』というのは、

(B)ヒッチコックは、江戸川乱歩と同族の「変態系の人」である。

(C)ヒッチコックのユーモアは、多分に自己韜晦的なものである。

の二つとも、決して無縁ではない。

ヒッチコックには「空間恐怖症」があるというのは、簡単に言えば「他人との間の空間を、過剰に意識してしまう」人だということである。わかりやすい例でいうと、他人と黙って対座していることができない。「何か言って、間を持たせないと、気まずくなりそうで、それが不安」だから、「時間の空白」を『例のごとく、このインタビューをやりはじめた当初は、調子よくダジャレや冗談をちりばめた小話をしながら、彼一流のおふざけ口調しゃべりまく』ることで、埋めようとする。

したがって、ヒッチコックの「空間恐怖症」というのは、単に「映像」的な問題に限られてはいないのだ。もっと、個人的に人間的な問題なのである。

彼の場合、他人との間に「空白の空間」があると、それは「拠って立つ足場の不確かさ」だとか「裸で向き合っているような寄るべなさ」を意味することになる。その間隙に何やら「悪意のあるもの」が入り込んでくるような恐怖を覚えるので、その空間に「言葉」を充填することで安定させ、安心をようとする。

だから、その個々の言葉自体には「意味」は必要ない。あくまでも大切なのは「間隙を作らないこと」なのである。

したがって、ヒッチコックが(A)「目の人」であると同時に、(B)「変態系の人」だというのは、わかりやすく繋がってくる。

ヒッチコックの「空間恐怖症」とは、他人との間に緩衝材を詰め込んで、「距離」をおくことであるのと同時に、その上で、安心して他人と密着したい、という矛盾した願望でもある。

私が先の『裏窓』レビューで書いたように、江戸川乱歩の「屋根裏の散歩者」と同様、「相手に気づかれないための距離をおき、その上で、一方的に相手に接近して観察する」とか、同じく乱歩の「人間椅子」のように、ソファーの表面に張りわたされた皮革と、その下の充填材を介して、それに座る美女の肉体の重みを、間接的かつ直接的に味わおうとするとかいった、「臆病かつ大胆な欲望」としての変態性が、ヒッチコックにもある。

ヒッチコックは、決して直接女体に触れたいのではない。もちろん、安心して許される範囲においては、その性欲を満たす現実的な行為も辞さないから、結婚もし、子供も作ったのだろうが、彼は、相手から「見下される」可能性が少しでもあるかたちで、性欲を満たすことを良しとはしなかった。その点で、彼は「他者との、不用意な接触を決して望まない、徹した潔癖主義者」だったのである。

『わたしはその手の女を買ったことなんか一度もなかったからね。その後もないんだよ、そんな経験は。誓ってもいいが、一度だって関係したことはない。』(P65〜66)

なぜ、ここまで強調しなければならないのかと疑問に思う男性は少なくないと思う。しかし、「変態」というのは、基本的に「潔癖」なものなのであり、さらに言えば「過剰」なのだ。

過剰に「潔癖」だったり、スカトロ趣味のように過剰に「穢れ」に染まろうとしたり、要は「ふつう」だの「そこそこ」だの「当たり前」だのといったことには刺激を覚えない人だからこそ、「過剰」になり、それが「普通じゃない」という意味において「変態性」だと、普通の人からは理解されるのである。

そんなわけで、ヒッチコックにとっては、お互いにリスペクトし合っている(心を許し合っている)関係にない者との「接近」というのは、「(悪意による)汚染」を意味するも同然の嫌悪すべきことだった。だからこそ、上のような、過剰に、強迫的なまでに、潔癖症的な語り方になる。

そして、当然のことながら、これは、娼婦に対する場合にだけ限定された問題ではない。

ヒッチコックは、概して「他人」とは距離を置こうとした人なのだが、それでは現実問題として映画が撮れないからこそ『例のごとく、このインタビューをやりはじめた当初は、調子よくダジャレや冗談をちりばめた小話をしながら、彼一流のおふざけ口調しゃべりまく』ることで、自分が相手に持っている「冷たい感情」あるいは「熱すぎる感情」を隠そうとしたのである。つまり(C)の「自己倒壊の人」というのは、そういうことなのだ。

また、ヒッチコックの、こうした極端な「臆病さ」というものが、「文学」や「批評」や「テーマ」や「イデオロギー」や「理想」といったものを、極端なかたちで遠ざける。

自分に自信がある人なら「いやあ、そういう難しいのはわからないんだよ。頭が悪いんでね」などと、嫌味なくらいの余裕を見せることもできたはずだし、まして有名監督になってからの彼なら、それくらいのことをしても良かった。

なのに、どうしてもそれができないというのは、彼の「他者恐怖症」が骨がらみのものであり、有名になったくらいのことで解消されるものではなかった、ということなのであろう。

ちなみに、ヒッチコックの「アブノーマル指向」というのは、トリュフォーも何度も指摘しているし、ヒッチコック自身も認めている。

『トリュフォー この(※ 『快楽の園』の)ように、きわめて初期の映画から、性的にアブノーマルなものに強い関心を抱いていたように思われるのですが……。

ヒッチコック たしかに、そのとおりだ。しかし、当時はまだそれほどはっきりしたものじゃなかったよ。ほんの上っ面をなぞっていただけだった。 わたしはほんとうに、性的なこと、女性のことは何も知らなかったし、未経験だったからね。』(P32)

トリュフォー『『殺人!』の話に戻りましょう。 この映画は、犯人さがしのミステリーのかたちを借りながら、じつは同性愛の話になっているわけですね。これは当時としてはかなり大胆な主題だったのではありませんか。』(P62)

ヒッチコック『わたしは、司祭と若い妻が夫の前で激しくセックスをするシーンを撮ろうと考えていた。年とった夫は、その間、ロッキング・チェアに気持ちよさそうに身をゆだねてパイプをくゆらせている。快さのあまり、彼はパイプを口からだしたり、またくわえたり、そのつど、激しい接吻のようにくちびるで音を立てる、というようなシーンだ。』(P209)

トリュフォー『あなたがとくにグレース・ケリーに惹かれたのはセックスがむきだしになっていないところだとすでに何度も語ってますね。』(P229)

『ヒッチコック そう、たしかに、性的に最も魅力的な女は(※ 性的な部分をあからさまにしない)イギリス女性だと私は思う。(略)

トリュフォー あなたの好み、考え方はよくわかりましたが、しかしそれはかなり特殊な好みであり、個性的な発想なので、その点に関しては多数派の完全な賛同は得られないのではないでしょうか。』(P230)

簡単に言えば「不能者のエロティシズム」である。

ヒッチコックは、若い頃から自身の肥満体に強いコンプレックスを持っていた。その一方で、きわめて自尊心の高かった彼は、現実の女性に手を出して失敗すること(失恋すること)を良しとせず、そのぶん、頭の中では「妄想」を膨らませた、ということである。そして、これもまた一種の「安全な距離を確保しつつ、対象に最接近する」方法だと言えるだろう。

ヒッチコックには、常にこうした「臆病なまでの慎重さ」と「大胆なまでの接触願望」が、共存している。

例えば、彼の「抽象」嫌いというのは、「抽象」とは「ゴタゴタした現実を(その人の価値観で)整理する」という傾向のことだから、空間恐怖症のヒッチコックは、そうした、自分の思い通りにはなれないかたちでの、勝手に整理された「見通しの良い空間」が好きではなかった。

彼はいつでも、物陰に隠れて、一方的に(『裏窓』の主人公のように)相手を観察し、観察することで支配したいと欲望した人だから、隠れるべき「物陰」としての「過剰性」とその「配置」が、是非とも必要だったのである。

まただからこそ、彼は「読ませる機械」(トマ・ナルスジャック)と評されることさえある、「論理的な謎解き小説」である「本格ミステリ」が、好きではなかった。

「本格ミステリ」では、出来うるかぎり「余計なもの」は排除される。作者は読者に対して「隠しごと」をせず、手の内を可能なかぎり全部さらして、それでも騙すことができた時に、それがミステリ作家の映えある勝利であり、完敗した読者からの賞賛を浴びることにもなった。

要は「騙せばいい」「驚かせればいい」ということではなく、可能なかぎり「無駄なく」「スマート」かつ「知的に」というのが「本格ミステリの美学」だったのである。

だから、ヒッチコックが、こうしたものを嫌うのは、理の当然であり、彼が「見通しがきかないが故のサスペンス」を愛したのも、必然的なことだったのだ。

『 わたしにとっては、(※ 謎解き本格)ミステリーがサスペンスであることは滅多にない。例えば、謎解きにはサスペンスなどまったくない。一種の知的なパズル・ゲームにすぎない。謎解きはある種の好奇心を強く誘発するが、そこにはエモーションが欠けている。しかるに、エモーションこそサスペンスの基本的な要素だ。』(P60)

そのとおりだ。「謎解きミステリ=本格ミステリ」とは、言うなれば「エモーション(情動)」などという過剰なものは排除して、コンピュータの如き知性に徹することの喜びを求めるものなのだ。

要は「人間くさい」とか、ましてや「動物くさい」なんてのはごめん被りたいし、「泣いたり笑ったり怒ったり」などという騒々しいものも勘弁願いたい。「本格ミステリ」が求めるのは、知的に同レベルな人間同士による、盤面を挟んだ、厳格なルールに基づくフェアな「対局」であって、人を驚かせたり驚かされたりして、キャアキャアと大騒ぎして楽しむような、俗な「お化け屋敷ごっこ」ではないのだ。

と、「謎解きミステリ」の側からは、ヒッチコックが強調する「サスペンス」だの「エモーション」だのは、「俗なもの」として、否定的に見られたのである。

「まあ、物語的演出の小道具として、それを採用するのはいいだろう。物語性を排した、完全な抽象ゲームでは、愛想がなさすぎるからね。しかし、そうしたお飾りを目的にするなんてのは、志が低すぎて、考えられないことだよ」というのが、「本格ミステリ」に登場する「名探偵」的な、嫌味な言い草となるわけである。

ちなみに、私が『裏窓』のレビューで、ヒッチコックと類比的に語った江戸川乱歩は、その点では、ヒッチコックよりも「高い視点」を持っていた。つまり、ヒッチコック的な「情動」に惹かれる一方で、「本格ミステリ」的な「明晰性」にも、乱歩は惹かれた。両者を併せ持っていたのだ。

よく知られるように、乱歩の初期短編は、見事なまでの「本格ミステリ」であった。まさに「読ませる機械」という感じの、過不足のない研ぎ澄まされた完璧性を備えた作品だった(「ニ銭銅貨」「D坂の殺人事件」等)。

だが「本格ミステリ」の厳しいところは「論理的な明晰性」を求めるがゆえに「二番煎じ」が許されない点である。つまり、表面的に化粧直しをしたところで、その本質的な部分で「過去作」と同じなら、それは基本的に評価されない。

いまどきのミステリ読者は、そこまで厳密ではないから、見た目さえ変えて(同じトリックを使い回して)おけば、それなりの「商品」にもなるわけなのだが、「本格ミステリ」本来のエリート主義的な精神からすれば、そんなものは、通俗的な「偽物」でしかない、ということになってしまう。

だから、「屋根裏の散歩者」的な「暗い情念」を抱える一方で、真逆な「理想」まで抱えていた乱歩は、「本格ミステリ」のネタが尽きてしまうと、書きたいものを書けない苦しみにのたうち、失踪事件まで起こすことになる。

「書けない」一一それでも、食わせなければならない家族もおれば、流行作家ともなって原稿依頼は途切れず、やむなく「サスペンス」ものの「通俗作品」を書けば、それがまた「大衆ウケ」の大ヒットをしたからこそ、なおさら乱歩は、自己嫌悪に苦しむことにもなったのである。

したがって、第三者的に言えば、乱歩は「見えすぎるが故に苦しんだ人」であり、ヒッチコックは「かたくなに見ようとはしなかった人」だと言えるだろう。

そうした点で、明晰さを重視する「批評家」の評価は、ヒッチコックに厳しくなる。「見えないのなら仕方ないさ、能力が無いんだから、それ以上のことは、要求するだけ無茶というものだ。しかし、君の場合は、自分が見ようとしていないだけだということに半ば自覚がありながら、そこからも目を逸らして、ただただ自己防衛的に拒絶するだろう? そういうところが、知的に不誠実でけしからんと言うんだよ」という感じで、批評家的な知性を、苛立たせることになるのである。

このように、ヒッチコックがこのインタビューで力説する、自らの「映画術=方法論」というのは、自己正当化的なものであり、その意味で「主観的かつ一面的なもの」であって、決して「客観的・中立公正的な正しさ」を求めるものではない。

それは彼が、みずから「見苦しい」と感じている「肥満体」に対する態度と同じで、自己防衛的に過剰な身振りだとも言えよう。

ヒッチコックは、その肥満した体を、みずからのアイコンとして利用したので、それを恥じていなかったかのように思う人もいるだろう。だが、そうではない。

彼は、そんなに「呑気」でいられるほどの、余裕のある人ではなかったのだ。

『 ヒッチコックは減量のためにありとあらゆる食餌療法を試みたがだめだった。有名になってからは、その肉体的不遇(!)を逆手に使い、そのぶざまさを他人の笑いものにされるまえに、みずから戯画化しようとしたのである一一 テレビの〈ヒッチコック劇場〉のトレード・マークのシルエットをはじめ、自分の映画にはかならずワン・カットだけ特別出演して、みずからそのすがたをさらけだし、それをひとつのギャグにまで昇華してしまったのだった。』

(P356、トリュフォー「一九七八年版のための序文 ヒッチコックはひとつの映画の制度、映画の法則になった」より)

ヒッチコックのこうした身振りは、相手が言葉を発する前に、自分が主導権を握ろうと『例のごとく、このインタビューをやりはじめた当初は、調子よくダジャレや冗談をちりばめた小話をしながら、彼一流のおふざけ口調しゃべりまくった』というの同じ、言うなれば「攻めの姿勢」だとは言えるだろう。

だが、その「攻撃性」は、決して「自信」に発する攻めではなく、「怯え」や「恐怖」に由来する、過剰対応だったのである。

『ヒッチコック 映画が日常的な、ありきたりのイメージに堕さないように、つねに努力しているつもりだ。平凡なものほど居心地の悪いものはない。

トリュフォー それはよくわかります。実際、死や異常な事柄に関わりのないヒッチコック映画など、考えられないのです。思うに、あなたは、常に、たとえば、恐怖のような、あなた自身が私を感じているエモーションを撮るのではないか……。

ヒッチコック そのとおりだ。私はいつも恐怖でいっぱいだ。うっかり油断していると何か大変なことが起こりそうで、こわくてたまらない。だから、何事も起こらないように、いつも、できるだけのことをしている。自分の身のまわりがすべてすっきりとしていて、きちんとしていて、静かで、落ち着いていないと気が休まらない。』(P269)

あまりにも、わかりやすい告白と言えるだろう。

ヒッチコックがやっているのは、いつだって「恐怖」や「怯え」や「自信のなさ」に由来する「先制攻撃」であり「先手をうつ」こと、「準備万端、体制を整える」ことなのである。

彼が「死や異常な事柄」を描くのは、自分にそのような「災難」が降りかからないようにするための、先制攻撃としての「まじない」のような「先取り」だった。まただからこそ、それは「作りことではないリアルなエモーション」を持ち得たのだ。

どんなに「あり得ないこと」を描いても、あり得そうな「気分」にさせられるのは、そこに、そんな「本物の気分」が満ち満ちていたからである。

ちなみに、ここでひとつ蛇足しておくと、ヒッチコックのこうした「先回りのまじない」というのは、ミステリ作家・泡坂妻夫の、さる名作短編にそっくりである。

この作品では、不自然にヨロけたり、おかしな歩き方をする男という「謎」が提示される。「なぜ、この男は、そんな奇妙な歩き方をするのか?」。

一一ここで、ネタを割ってしまうと、要は、男は「災難が降りかかるのを避けるために、あえて先回りをし、災難が降りかかったかのような、イレギュラーな歩き方をしていた」のである。「先にやっておけば、現実がそれをそっくり後追いするようなことは、確率的に起こらないはずだ(砲弾は、まったく同じ場所には落ちない)」という(誤った)発想で、災難を避けようとしていたのだ。

だが、この異様な「先回り性」というのは、ヒッチコックのそれに、そっくりだとは言えないだろうか?

ともあれ、ヒッチコックの「サスペンス指向」とか「視覚型」だとか「反抽象性」といったことは、それが一般的な「映画作法=映画術」として、正しいとか間違っているとかいったような問題ではなかったのだ。

だから本書を読んで「映画とは、斯くあるべきものだよね」などと思った読者は、完全に「落第」であり、「読めなかった」ということにしかならない。

本書で、トリュフォーが、ヒッチコックという人に深く切り込むことによって証明したのは、「正しい映画術とは、その人も長所でもあれば欠点でもある唯一の個性を生かす、個々の方法論だ」ということである。つまり、いちおうのセオリーくらいはあるにしろ、誰にでも通用するような「正しい方法=傑作映画製造法」なんてものは無いということなのだ。

だからこそ、ヒッチコックが「何が良いのか、さっぱりわからない」と否定的に嫌ったにも関わらず、日常を描いた「リアリズム映画」にも傑作はあるし、重厚深遠なテーマを語り切った「文学性の高い映画」や「哲学的映画」もあるし、観客との知的ゲームを楽しむ「謎解きミステリ映画」の傑作も、現に存在するのである。

それらが、傑作になるかならないかは、(サブ)ジャンルの優劣問題ではなく、そうした(サブ)ジャンル的題材と、それを撮る監督の感性との「相性」の問題に過ぎない。

それがうまく合致すれば傑作になるし、合わなければ失敗作になってしまう。

だからこそ、どんな素材を扱っても必ず傑作にすることのできる万能の映画監督など存在しない一方で、1作だけは、まぎれもない傑作を撮ったという映画監督もいるのである。

ヒッチコックは、自身の強みと弱みを自覚していたし、何よりも彼にとって良かったのは、変に自信過剰になって、自分に合わないことまで積極的に手を出そうとはしなかった点であろう。

それが「怖くてできなかった」ということでしかないにしろ、結果としては、彼はできることだけをやり、結果として、得意なことをやり続けたが故に「サスペンス映画の巨匠」となれた。

トリュフォーが言うところの、『ひとつの制度』となれたのである。

『 ヒッチコックの作品は、他のどんな映画よりも長く強い生命を保ちつづけるに違いない。一本一本がこれほど精緻に丹精こめてつくられた映画もないからだ。だからこそ、ヒッチコックの映画は、映画館であろうと、テレビであろうと、どんなに斬新な魅力をそなえた作品が出てきても、つねにそれに対抗しうるだけの力を失わないのである。(中略)(※ いまや、誰に対しても、ヒッチコックの素晴らしさを説明する)必要はあるまい。フェリーニのように、ベルイマンのように、ブニュエルのように、ヒッチコックはひとつの制度、ひとつの映画の法則そのものになったのだ。』(P342)

「作家」というのは、「人間」として「優れている」必要はない。「作家」に必要なのは、「優れている」ことではなく、「人並みではない」ことなのだ。それが美点であれ、欠点であれ、ということである。

なぜなら、美点と欠点は「表裏一体」のものだからで、「優れている(恵まれている)からこそ、劣った(恵まれていない)者の痛みがわからない」とか「持たざる者だからこそ、それを想像力で補完しないことには生きてはいけないから、想像力が発達する」というようなことが、当たり前にあるからだ。

したがって、ここまで書いてきたことは、すべて、次のような、ヒッチコックの少年時の姿に収斂されることになるだろう。

『 ヒュー・グレイ教授は、一九一〇年ごろ、ロンドン近郊の聖イグナチウス・カレッジでヒッチコックと同級生であった。グレイ教授は、休み時間に校庭に出ても他の子供たちとけっして遊ぼうとはしない丸顔のふとった少年のことをよくおぼえていた。すでに肥満症に悩んでいた十歳のヒッチコック少年は、無口で孤独で いつも壁に背をピタッとくっつけ、突き出しておなかを両手で支えるようにして、仲間の少年たちが校庭で無邪気に遊びまわるのを軽蔑のまなざしでじっと見つめていた。 ヒッチコックが、一生、何よりもおそれつづけていたことが、背後から不意に襲われておどろかされることであったことは、たしかだ。』(P356)

私たちの多くは、ヒッチコック作品を、その「わかりやすさ」において楽しむことができ、だからこそ、ヒッチコックをわかりやすく理解したつもりにもなりやすい。

だが、彼の「わかりやすさ」は、彼の「煙幕」でもあれば「予防線」でもあり、「バリアー(防御壁)」ですらあった。

だから、そのことを理解するならば、少なくともヒッチコックからすれば「どいつもこいつも脳天気で、からっきし分かっていない」といったことになろうことは、もはや明白なのではないだろうか。

(2023年11月2日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・