フランソワ・トリュフォー監督 『突然炎のごとく』 : 「恋愛もの」に見せかけた「男の友情もの」

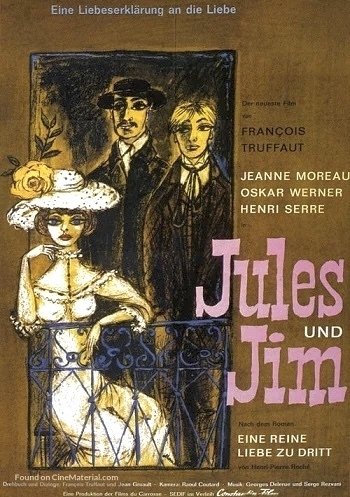

映画評:フランソワ・トリュフォー監督『突然炎のごとく』(1962年・フランス映画)

「ヌーヴェル・ヴァーグ」を代表する作家フランソワ・トリュフォーの代表作のひとつ。

トリュフォーの代表作と言えば、まず『大人は判ってくれない』ということになるのだろうが、本作は「もうひとつの代表作」であり、ツートップの片方と、そのように考えてもよいだろう。とても評判の良い作品である。

じつのところ、私は『大人は判ってくれない』という作品が、あまり好きではない。

この作品が世間でウケるというのは理解できるのだが、トリュフォー自身の「自伝的」作品だと知って見てしまうと、いささか「自己正当化」や「自己美化」が鼻につき、素直に「物語(フィクション)」として楽しめなかったのだ。

同作の「原題(フランス語タイトル)」にせよ「邦題」にせよ、「私は同情されるべき被害者です」という自意識のアピールが鼻について、ストイックなのが好みの私としては、「自分から言うな」と、そう言いたくなってしまう。

また、だからこそ、フランソワ・トリュフォーという人自身も、あまり信用していないし、彼が当初の「過激派」から「穏健派」にあっさりと転向して見せたことを、元盟友のジャン=リュック・ゴダールが批判していることについても、「さもあらん」とゴダールの見方を支持しているのである。

もともと、トリュフォーやゴダールは、アンドレ・バザン編集長のもと、映画批評誌『カイエ・デュ・シネマ』誌で活躍した、若い映画評論家であった。

それが映画実作者へと転じたのだが、評論家時代の彼らは、それまでのフランス映画の作られ方を激しく批判していたのだ。

その頃のフランス映画界は、「撮影所システム」の中で、大御所監督たちがレディメイドな作品を作るという「保守的」な体制だったのだが、この伝統的なシステムでは、監督デビューをするまでの下積みに長い年月を要してしまい、若者が新しい感覚で映画を作るというようなことが不可能に近かった。

そのため、戦後の新しい気風を持つ若き映画マニアであったトリュフォーたちは、そうした古い映画制作体制を批判し、そうした体制に守られて仕事をしているベテラン監督、特に、相応の実力を伴わないと思われたベテラン監督を厳しく批判したのだった。

中でもトリュフォーは、そうした「批判派」の急先鋒であり、時には、ベテラン映画監督の「身体障害」を揶揄するようなことまでしたのである。

だが、問題はそこではない。

「改革派の急先鋒」であり「毒舌家」であったとしても、それで一貫しておれば批判されることもなかったのだが、トリュフォーは自身が映画監督の地位を得てしまうと、いきなり現状肯定的になってしまったので、どこまでも「異端児」であったゴダールと、ぶつかることになってしまったのである。

で、「変人」「異端児」が大好きな私としては、トリュフォー的な「世渡りのうまさ」が好きにはなれない。いや、はっきり嫌いである。

トリュフォーがもとからそういう「無難で穏健な人」だったのであれば仕方がないとも思えるが、立場が変わって、いきなり手のひら返しをするような「よくいる俗物」は、どうしたって好きにはなれないのだ。

また、ゴダールも指摘するとおり、トリュフォーは、かつての批評文を著書としてまとめる際に、特徴的だった先鋭強硬な文章を省いてしまっている。

だから、いま読めるトリュフォーの「発言」を読めば、たしかに彼の言っていることは、しごく「良識的」なものに見えるし、その点では、「奇矯」とか「何を言っているのかわからない」的なところのあるゴダールとは好対照である。

だが、だからこそ、私は馬鹿正直な後者が好きだし、前者に「無難な偽善」を見て、好きにはなれない。「おまえ、昔はそんなんじゃなかったんだろ?」と、そう難詰してやりたい気にもなる。

そんなわけで私は、トリュフォーという「人」が、好きではないのだ。

だが、人物が好きではなくとも、「映画作家としての才能」や「力量」なら確かにあると、認めてはいる。

『大人は判ってくれない』についても、「自伝的作品」だと知らなければ、もっと素直に楽しめただろうし、デビュー作短編「あこがれ」も、それなりに良い作品だと思っている。

第2長編の『ピアニストを撃て』は、失敗作だと評価しているが、失敗作は誰にでもあるのだから、そのことをしてトリュフォーの作家的才能を否定する気はない。

むしろ、この失敗作を見ることで、トリュフォーの才能がどのあたりにあり、どのあたりにはないのかを確認できたと考えてもいるのだ。

私の見たところ、トリュフォーが得意とするのは、いかにも元不良少年らしく「男の子の描写」であり、その延長としての「男同士の友情」だ。

だから、それを描かせたら天下一品なのだが、そればかりもやっていられないので、普通に「大人の物語」を撮ろうとすると、今一つパッとしない、ということになってしまうのではないか。

その結果が『ピアニストを撃て』なのだと、私はそう見ているのだ。

もっとも、今のところ私は、今回鑑賞した『突然炎のごとく』を含めて、長編3本、短編1本しか見ていないのだが、それでもこれらは、作家の個性が現れやすい「初期作品」であり、しかも「代表作」なのだから、あとはおおむね、「推して知る」ことも可能だと思っているのだ。

で、そういう観点からすると、「男二人に女一人」の「変則的な恋愛映画」だと、一般には理解されている本作『突然炎のごとく』が、傑作になった理由も、おのずと理解できるのである。

○ ○ ○

さて、ここで本作『突然炎のごとく』の「あらすじ」を、「Wikipedia」から紹介しておこう。

『「きみを愛している」とあなたは言った

「待って」とわたしは言った

「わたしを抱いて」とわたしは言おうとした

「もう用はない」とあなたは言った

オーストリアの青年ジュールは、モンパルナスでフランス青年のジムと知り合った。文学という共通の趣味を持つ2人はすぐに打ち解け、無二の親友となる。

2人はある時、幻燈会に行き、アドリア海の島の写真に映った女の顔の彫像に魅了された。それからのち、2人はカトリーヌという女と知り合い、同時に恋に落ちてしまう。彼女は島の彫像の女と瓜ふたつだったからだ。カトリーヌは自由奔放そのものの女性で、男装して街に繰り出したり、ジュールとジムが街角で文学談義を始めると、突然セーヌ川に飛び込んで2人を慌てさせるような女性だった。積極的だったのはジュールのほうで、彼はカトリーヌに求婚しパリのアパートで同棲を始め、ジムは出版社と契約ができて作家生活の第一歩を踏み出した。

やがて第一次世界大戦が始まり、ジュールとジムはそれぞれの祖国の軍人として戦線へ行ったが、ともに生きて祖国へ帰った。カトリーヌと結婚したジュールが住むライン河上流の山小屋に、ジムは招待された。その頃、ジュールとカトリーヌの間には6つになる娘もいたが、2人の間は冷えきっていた。ジュールはジムに彼女と結婚してくれと頼む。そうすれば彼女をつなぎとめられると思ったからだ。しかも、自分も側に置いてもらうという条件で…。そうして、3人の奇妙な共同生活が始まった。危ういバランスを保った三角関係は、しかし、カトリーヌにギター弾きの愛人が他にいたことで崩れてしまう。ジムは瞬間しか人を愛せない彼女に絶望し、パリへ帰っていった。

数ヶ月後、映画館で3人は再会した。映画がはねた後、カトリーヌはふいにジムを車で連れ出した。怪訝な面持ちのジムとは対照的に、カトリーヌは穏やかな顔でハンドルを握る。そして、取り残されたジュールの目の前で、2人を乗せた車は壊れた橋から転落して行った。

ジュールは2つの棺を火葬場に運ばせ、2人の遺灰を混ぜて埋葬した。そしてようやく、肩の荷を下ろした気持ちになるのであった。』

(Wikipedia「突然炎のごとく」)

「男二人に女一人」の恋愛映画といえば、普通は、一人の女を奪い合う「三角関係」ものとして、「どろどろの愛憎劇」を、想像する人が多いだろう。

だが、そういうものとは違い、本作はむしろ「清潔」な印象すら与えるものとなっている。

ではなぜ、そのような印象をあたえるのかといえば、本作においては、「男女の恋愛」ではなく、「男二人の友情」こそが、物語の基底を成しているためである。

つまり、普通の「男二人に女一人の三角関係の恋愛映画」のように、「一人の女をめぐって、二人の男が憎しみ合う」というのではなく、本作の場合は、もともと「親友だった(言うなれば)男の子同士」が、一人の「奔放で魅力的な女」をめぐり、「友情と恋愛感情」とのはざまで、どちらも捨てられずに揺れ動く「ナイーブな姿」が描かれているのだ。

だからこそ本作は、むしろ「清潔」な印象さえ与えるのである。

一人の女カトリーヌをわが手にしたいと思うのは当然の欲望だが、しかし親友であるジュールとジムは、おたがいに相手を、可能なかぎり傷つけまいと気遣う。

カトリーヌが、自分の方に気が無いのなら、素直に退き下がって、親友の幸せを見守る立場になろう、とまでする。

だが、問題なのは、「奔放な女」カトリーヌで、彼女は気まぐれかつ悪気もなく、ころころと愛する男を変えてしまう。そのため、どこにも収まりどころがなく、気が休まらないのだ。

カトリーヌは、ジュールとジムの二人と出会う前から、複数の男と同時につきあっており、結局はジュールと結婚しはするものの、結婚をしても、娘をもうけても、その素行が改まることはなかった。

で、彼女がそういう女であることは、結婚前から、ジュールもジムも分かってはいたのだが、だからと言って、二人は共にカトリーヌへの思いを捨てることはできず、カトリーヌから選ばれたことを持って、ジュールはカトリーヌと結婚せずにはいられなかったのだ。

だが、その結婚生活は、予想されたとおりの展開となってしまった。

招かれたジムが、ジュールとカトリーヌの家を訪問して逗留してみると、すでに夫婦は危機的な状況にあることがわかった。カトリーヌは、ジュールと結婚してからも複数の愛人をつき合っていたのだ。

そしてそれだけではなく、カトリーヌはジムを愛しているとまで言い出すのだ。

悩んだジムが、ジュールにそのことを打ち明けると、ジュールは「もともと、彼女と僕とはもう限界なんだ。だから、君と結ばれることで、彼女がここに止まってくれるのなら、僕としてもその方が嬉しい。彼女を失うことだけは、どうしても我慢ならないんだよ。だから、君がカトリーヌを愛しているのであれば、彼女の愛に応えてやってくれ」と、おおよそこのように答えて、ジムとカトリーヌの新たな関係を公然と認め、3人と娘一人の4人の同棲生活を始めることになるのである。

さて、問題の「自由奔放な女カトリーヌ」なのだが、私が見たところ、ハッキリ言って彼女は、「男二人の硬い友情」に対する「作劇上の撹乱要素」でしかないと、そう評価する。

男二人が仲良しだというだけでは長編は持たないから、当然、その関係を揺るがす存在が介入してこなくてはならない。それが、カトリーヌなのだ。

言い換えれば、カトリーヌは「全人的なキャラクター」ではなく、「役割キャラクター」なのである。

たしかに、作品の中のカトリーヌは、「単なる異性関係にだらしない、気の多い女」ではなく「既成の道徳に縛られず、心の赴くままに、自分に正直に生きる自由な女」というふうに、「独自に独立したキャラクター」であるかのように描かれている。

しかし、カトリーヌを「どう評価するか」は、所詮、彼女を見る者の「価値観」次第であって、どちらの見方が「正解」だと言えるほどの、確たる描かれ方はしていない。

カトリーヌは「謎めいた女」であり、だからこそ「男には魅力的な女」なのだが、言い換えれば、彼女の「人間性」とは、評価者の立場や価値観によって変わる程度の「相対的なもの」でしかなく、意外にその「内面性」は、描かれていないのだ。

つまり、カトリーヌが、映画の中では「単なる異性関係にだらしない女」ではなく「既成の道徳に縛られず、心の赴くままに、自分に正直に生きる自由な女」ということになっているのは、真の主人公である「ジュールとジム」の葛藤を、「崇高なもの」に見せるために、必要とされたことなのだ。

そう見せるためには、二人の主人公を魅了するカトリーヌを「単なる異性関係にだらしない女」だと、観客に思わせるわけにはいかなかったのである。

カトリーヌがそのように見られてしまえば、カトリーヌに振り回されるがままの男二人も、単なる「女を見る目のない馬鹿男」に見えてしまうから、カトリーヌは、いくら勝手気ままに振る舞ったところで、それは「一種の美質」である「かのごとく」描かれなければならなかった。

そして、こうした多少無理のあるカトリーヌの描き方が、それでも多くの観客から素直に受け入れられたのは、「Wikipedia」に、

『ジャンヌ・モロー演じるカトリーヌの奔放で開放的なキャラクターは多くの女性から共感を得た。トリュフォーのもとには「カトリーヌはわたしです」という内容の手紙が世界中から届いたという。特に当時女性解放運動が活発化しつつあったアメリカとイギリスでは、フランス映画としては異例のヒットを記録した。』

とあるとおりで、「女性の解放」が叫ばれ出した時代であったからなのであろう。

そのため、カトリーヌは、「新しい女」「自身に正直に生きる自由な女」として、女性を中心に歓迎されることになったのである。

つまりそこには、時代的な、一種の「イデオロギー的色眼鏡」が、カトリーヌに「好意的」に作動していた、とも言えるのである。

だがら、少し頭を冷やして考えれば分かるとおり、カトリーヌと同じことを「男」がやったとすれば、それこそその男は「女性に不実な男」だと見られて、むしろ顰蹙を買ったはずで、「自身に正直に生きる自由な男」とは、普通は評価されなかったはずなのだ。そうではないだろうか。

昔なら、そんな「遊び人の男」だとか「ドン・ファン」といった男性類型は、男性の側からの一種の憧れを持って支持されもしたけれど、すでにそういう時代ではなくなった。

だからこそ、そういう男性は単なる「不実な男」だと見られるようにもなったわけなのだが、その「女性バージョン」が「新しい」といってウケたとしても、それは、じつのところ「男女が逆転しただけ」のことであり、決して本質的には、「新しいこと」などではなかった。

ただ、「昔は、男にだけ許されたこと」を「女にも許されるようになった」のが、「新しい」と誤解されただけ。

実際には、「女性」が、「悪しき男性」の行動パターンを、許されるようになっただけ、なのである。

したがって、本作におけるカトリーヌという女性は、所詮「男の友情」を際立たせるための「撹乱装置」であり「試金石」でしかなく、独立した価値を持った「人物」には描かれていないと言える。

ただ思わせぶりに「理解不能だが、たぶんある種の天凛の持ち主なのだろう」的な描かれ方になっているだけなのだ。

本作の原題が「ジュールとジム」なのは、ダテではない。

本作におけるカトリーヌは、結局のところ「男の友情」の「引き立て役」であり「狂言まわし」でしかなかったのである。

そんなわけで、本作が成功しているのは、本作が「男の子の友情」という、トリュフォーが最も得意とするパターンの作品だったからに他ならない。

ただ、それだけではワンパターンだから、「二人の友情」に対する撹乱要素として「困った女」を持ち込み、物語に起伏やメリハリをつけていただけだったのだ。

本作『突然炎のごとく』が、その本質においては、「恋愛もの」ではなく、「友情もの」だというのは、そういう意味なのである。

(2024年9月26日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○