2022年9月の記事一覧

文芸批評から現代思想を見渡すような本

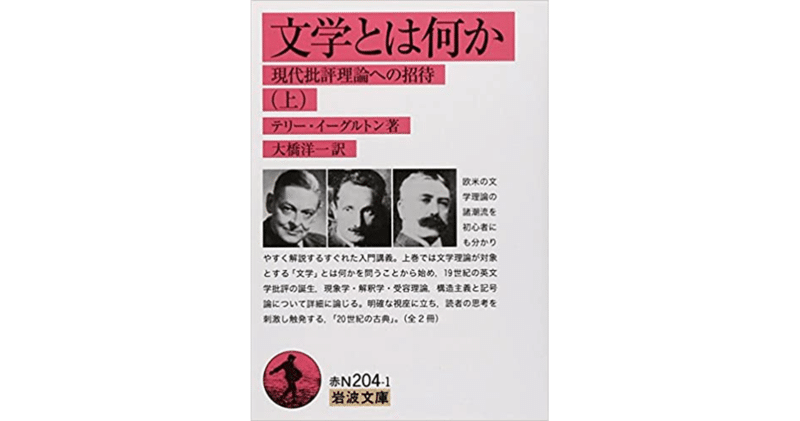

『文学とは何か――現代批評理論への招待(上)』テリー・イーグルトン , 大橋 洋一 (翻訳)(岩波文庫)

欧米の文学理論の諸潮流を初心者にも分かりやすく解説するすぐれた入門講義.上巻では文学理論が対象とする「文学」とは何かを問うことから始め,十九世紀の英文学批評の誕生,現象学・解釈学・受容理論,構造主義と記号論について詳細に論じる.明確な視座に立ち,読者の思考を刺激し触発する,「二十世紀の古典」

いろいろと言われている電通を、てっとりばやく理解する最適のテキストは、山本夏彦の「私の岩波物語」だと思う。

電通はかつて山本夏彦翁が危惧したとおりになった。

「私の岩波物語」は山本夏彦がまとめた日本出版界の現代史です。

この中に出版にからめて電通について触れている部分があり、これほど簡潔で読みやすく電通を理解する記述は少ないのではないかと思います。

1987年から93年の間に雑誌「室内」(山本夏彦の雑誌)に連載されたものです。

この中のわずか2項目で、電通がどうしてこうなったのかが丸わかり、以

「彼」自身の言葉で、語るべきではないか――料理と食を通して日常を考察するエッセイ「とりあえずお湯わかせ」柚木麻子

『ランチのアッコちゃん』『BUTTER』『マジカルグランマ』など、数々のヒット作でおなじみの小説家、柚木麻子さん。今月は、特別編でお送りします。

※当記事は連載の第18回です。最初から読む方はこちらです。

#18 支配者 二十一年間「推し」ていた有名俳優が性加害をしていたことが一週間前に報道された。

「彼」のファンだと常日頃公言していたせいで、マスコミ各社からの原稿依頼は後を絶たない。そのほとん

「大学・公共図書館の方へ」ページの歩き方

日々、新刊や近刊、書店フェアなどの情報を発信している慶應義塾大学出版会のホームぺージ。

「できたての本」や「これから出る本」などのページのほか、実は図書館司書や書店員の方を対象とした「大学・公共図書館の方へ」というページがあることをご存じでしょうか?

大学・公共図書館の方へ向けてWEB上で情報発信をするために設けられたのがこの図書館ページです。

今回は、主に図書館への営業を行っている担当者に

「写真で動画を作る」に4年かかった話

こんにちは、こんばんは

フォトグラファーのクロカワリュートです

ふと気づいたら前回のnoteから2ヶ月ほど経ってしまっていました。

気づいたら還暦、なんてことにならないよう気を引き締めてちゃんとnoteを書いていきたい次第です...

noteに書こうと思ってるネタは山程書き溜めているので、がんばります

さてさて、タイトルの通り今回は苦労話です笑

そもそもなにを作るのに4年もかかったのかというと、