#映画

<閑話休題>コーヒーのCMとフェリーニ

2024年6月頃、某メーカーの「ボス」というコーヒー飲料(カフェラテ)のペットボトルに入ったものの一つを「イタリアン」と称する、アニメーションのCMが流れていた。そのアニメは、いかにもイタリア風の長閑な雰囲気を出しているのだが、そこに流れるいかにもイタリアの空気を感じさせるのんびりした音楽は、ニーノ・ロータが名匠フェデリコ・フェリーニの傑作『アマルコルド』のために作ったテーマ曲だ。

この19

<閑話休題>映画『大脱走』の細かい話

先日、スカパーで映画『大脱走』を久しぶりに観た。最初に観たのは小学生の頃のTV放映で、その後劇場で観ることは無く(そもそも劇場上映がなかった)、TVの再放送やDVDなどで数回観たと思う。そのため、『大脱走』については全て知っているつもりだったが、改めて観ると、知らないことや気づいたことが多かった。

オールスターキャストの『大脱走』だが、その派手なアクションシーンや秀逸なキャラクター設定

<書評>『悲劇の死』

『悲劇の死 The Death of Tragedy』ジョージ・スタイナー George Steiner 喜志哲雄 蜂谷昭雄訳 筑摩書房 1979年 原書は1961年

本書の内容は、もちろん本文が中心なのだが、スタイナーによる最後の解説的な第10章とそれを補足する訳者の解説は、最初に読むべきだと思った。最初に読んでいれば、本文の感じ方がかなり異なった気がする。

アメリカ人ジョージ・スタイナ

<映画評>「タンポポ」と伊丹十三の映画文法

伊丹十三の作品を全て観たわけではないが、最上のものは「タンポポ」だと思っている。なぜなら、映画の基本文法であるモンタージュ(簡単に言えば、「場面と場面のつなぎ」)を屈指した映像と、さらに映画自体に対するオマージュが込められているからだ。

つまり、「シェーン」を換骨奪胎した内容や、当時は安い庶民の食べ物としてあまり注目されていなかった(高級レストランや老舗飲食店でのグルメが、大衆やメディアにも

<閑話休題・映画>『2001年宇宙の旅』の最後の食事をする場面から

衛星放送で『2001年の宇宙の旅』を放映するのを知って、ちょっとわくわくしている。もちろん、このスタンリー・キューブリックの映画史上最高の傑作を、もう無くなってしまった東銀座にあったテアトル東京で観た後、苦労した末にビデオテープ(昔のべーターマックス方式)を買った時は、まるで最高級の芸術作品を手に入れた気分になって、ひどく感激した。

その後は、ビデオからDVDに進化したので、マイアミの専

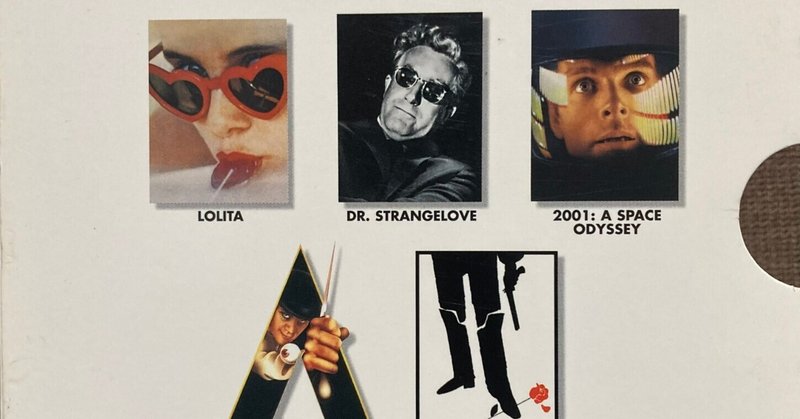

<書評・芸術一般>『Stanley Kubrick ,Director(スタンリー・キューブリック、映画監督)』Alexander Walker, Sybil Taylor, Ulrich Ruchti

『Stanley Kubrick ,Director(スタンリー・キューブリック、映画監督)』Alexander Walker, Sybil Taylor, Ulrich Ruchti 共著

W.W. Norton & Company, New York /London 1999 再版・拡大版

私が個人的に最高の映画監督だと思っている、スタンリー・キューブリックの研究書で、1971年に「Pa

<旅行記・エッセイ>『スワーブを切れたけど―海外都市の顔―』から、アカバとマントンの項目を抜粋して紹介

私は、1987年から2023年までの間、仕事と観光で世界の多くの都市や地域を訪問しました。その時の印象をエッセイにしたのが『スワーブを切れたけど―海外都市の顔―』です。25の都市または地域について、それらの一般的な紹介と私が訪ねたあるいは住んだときの出来事や記憶、そしてそれらから想起したあれこれをエッセイにしています。全部で58,000字の長文になるため、いきなりnoteに掲載するには長期にわた

もっとみる<閑話休題>2022年のまとめと2023年の抱負

明けましておめでとうございます。旧年中のご愛顧を感謝申し上げますとともに、引き続き本年もどうぞ宜しくお願いいたします。

2022年4月以降は、定年退職して時間ができたこともあり、読書及び創作活動に勤しむことができた。そこで、2022年のまとめと2023年の抱負を書きたい。

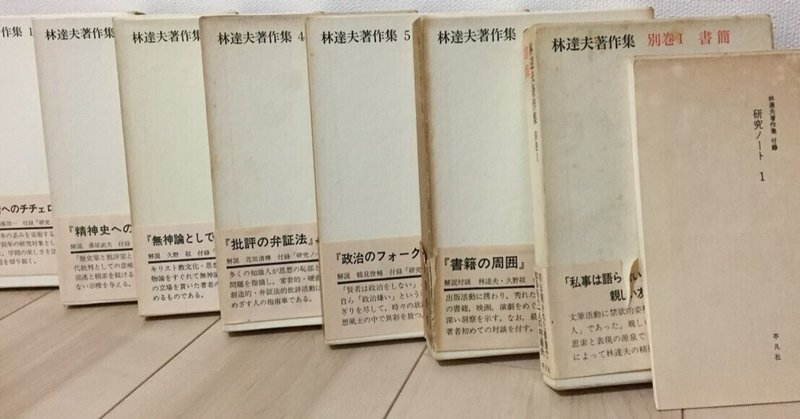

1.読書

(1)2022年のまとめ

なんといっても、ダンテ『神曲』を邦訳ながら読了できたこと。翻訳しているせいも

<映画評>アメリカングラフィティ

今やハリウッドを代表する監督になっているジョージ・ルーカスが、1973年に公開(日本は1974年公開)した、1950年代後半のアメリカ中西部の田舎町(しかも住人はヨーロッパ系ばかりで、有色人種は中南米系が少しいるだけ)の中産階級の高校生を主人公にした物語。

当時のヒット曲をメドレーで流しながら、名DJのウルフマン・ジャックも登場させて、「懐メロ+王道の青春群像」ドラマにしている。『スター・ウ