記事一覧

【Event】6月の展示・イベント ―文化財保存・東洋文化関連―

6月は、文化財保存、東洋文化関連のイベントが目白押しです。

無事に熊本での現地開催となった文化財保存修復学会第44回大会、待望の芳泉文化財団10周年記念特別展、古梅園秘蔵の貴重な古墨・歴史資料展示「膠 玄(くろ)と色」、リニューアルした佐賀県立九州陶磁文化館の繭山浩司氏による古陶磁復元の特別展、日本文化資産支援機構の古典的膠(大和五條鹿皮膠)展示・販売、小津和紙での王朝継ぎ紙研究会の合同作品展

【技法】杉本欣也先生「『筆墨』―東洋絵画の見どころ―」

東北大学准教授の杉本欣也先生(日本近世絵画史)による、見逃し厳禁の「筆墨」解説回です。その他の動画も必見です!

YouTube「杉本欣也」

note「こちら杉本〈古美術〉研究室」

→https://note.com/s_kobijutsu/

Twitter「こちら杉本〈古美術〉研究室」

↓↓↓プロフィール

https://www.sal.tohoku.ac.jp/jp/research/ もっとみる

【技法・材料】重要無形文化財保持者 前田昭博氏、十四代今泉今右衛門氏のお話を聞いて

5月8日、石川県立美術館にて、「白磁」の重要無形文化財保持者 前田昭博氏、「色絵磁器」の重要無形文化財保持者 十四代今泉今右衛門氏による講演がありました。聞き手は、国立工芸館長 唐澤昌宏氏です。(全国・いしかわの工芸講演会 特別対談「伝統陶芸の未来」)

高校生の時に出光美術館や戸栗美術館で鑑賞して以来、私は鍋島焼、とくに最盛期の色鍋島が大好きです。今回の講演は、またとない機会であり、何日も前

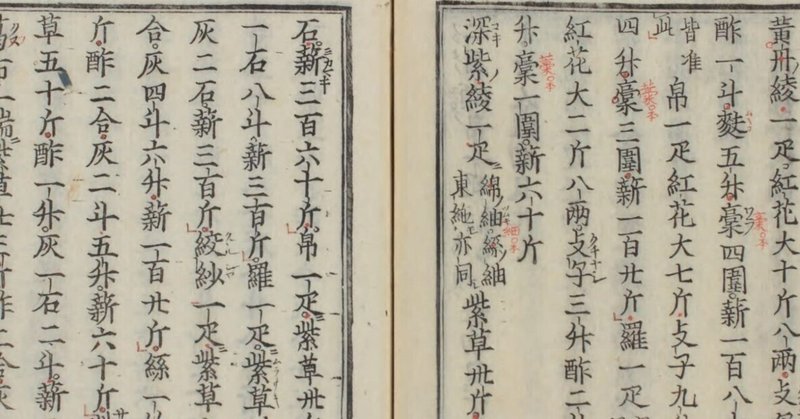

【材料】『延喜式』研究に役立つサイト

平安時代に編纂された法制書『延喜式』は、日本の古代を知る基本史料です。日本絵画の材料の歴史を紐解く上でも重要です。とくに天然染料を扱う染色の方は、巻14「縫殿寮」など参照されるのではないでしょうか。

ざっと色材を検索しただけでも、紫草、紅花、朱沙、金青、緑青、烟子、紫土、青黛...…。改めて古代の色材の多様性に驚かされます。「両」という単位もこの当時から使われていたのですね。

全50巻からな

【文化財】「ヨーロッパ古典絵画の輝き―模写に見る技法と表現」茅ヶ崎市美術館

神奈川県湘南の茅ヶ崎にやって来ました。鎌倉・藤沢・逗子・葉山も近い人気観光地です。

今回のお目当ては、茅ヶ崎市美術館の「ヨーロッパ古典絵画の輝き―模写に見る技法と表現」です。

ヨーロッパ古典絵画の謎を材料・技法の面から解読する展覧会です。原画と同じ材料・技法にこだわって制作された模写作品は、一点一点見応えがあります。解説も豊富な図版と詳しい文章で分かりやすく、驚きの連続です。材料や道具は

【技法・材料】藤岡雅人先生の「日本画の絵具学」講座

絵画の命は、色材といっても過言ではないでしょう。日本画の色材には、飛鳥天平時代、あるいはそれ以前の原始時代から使われた古典的なものもあれば、近代以降あるいは戦後に登場したものもあります。色材の原料も、鉱物や植物、虫、石炭タールなど様々で、それによって当然性質も異なり、表現に大きく影響してきます。

今回は、日本画の色材をより深く理解する上で大変参考になる講座として、藤岡雅人さんの「フジオカ日本

【技法】大竹卓民先生の「墨塾」開講

「墨塾」―日本の墨絵の再建と復興―

-----------------------------

新刊『宗達の謎』

大竹卓民先生の最新刊『宗達の謎 「たらし込み」はどのように生まれたか 描く現場からの報告』も、あわせてご紹介します。

↑版元ドットコム

↓↓↓一部のページをお見せします。

↓↓↓購入はこちらから

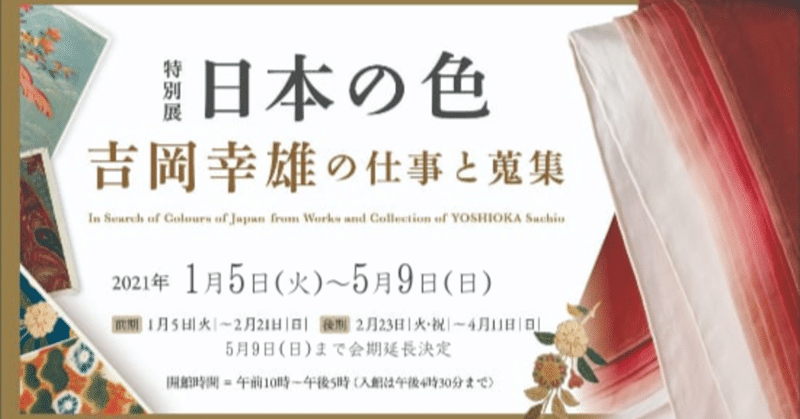

【技法・材料】「染司よしおか」の植物染め

映像① YouTube 吉岡更紗氏の講演

第68回しんらん交流館公開講演会 2021年10月20日

映像② ニコニコ美術館 「日本の色 吉岡幸雄の仕事と蒐集」を巡ろう

細見美術館「特別展 日本の色-吉岡幸雄の仕事と蒐集-」を巡ろう(出演:吉岡更紗氏、橋本麻里氏)

カバー画像引用元:https://www.sachio-yoshioka.com/2021/0105.html