2020年10月の記事一覧

サブカル大蔵経280朝日新聞社編『コロナ後の世界を語る』(朝日新書)

緊急事態にお話を聞きたい方々。特に斎藤環の「会うことは暴力」は新鮮だった。

【養老孟司】今の私の人生自体が思えば不要不急である。/解剖学の意味を尋ねるのは、普通は解剖学とはみなされないからである。p.17.20

今の自分の生命の意味を考える。

【福岡伸一】ウィルスはもともと私たちのものだった。それが家出し、また優しく迎えています。なぜそんなことをするのか。それはおそらく、ウィルスこそが進化

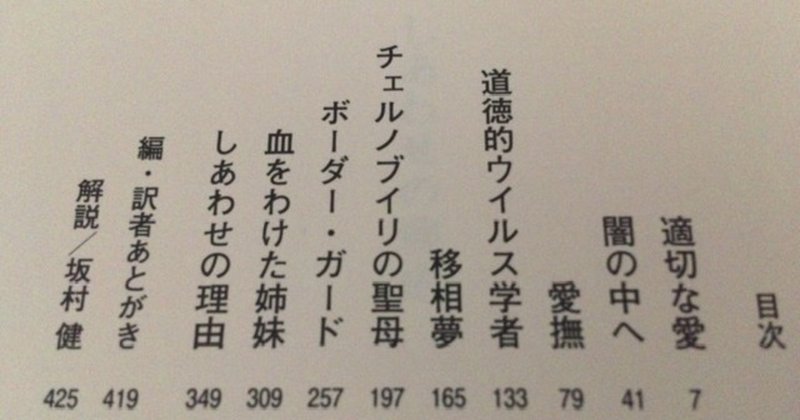

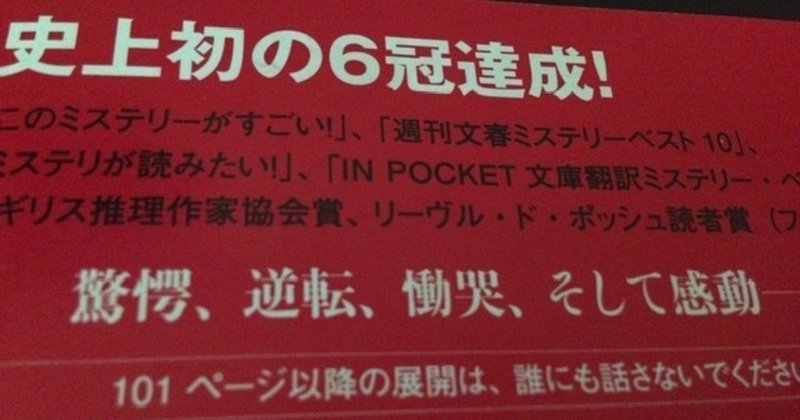

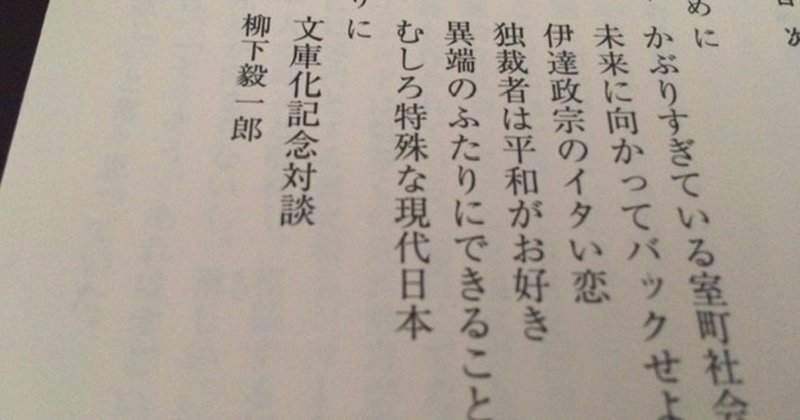

サブカル大蔵経270ケッチャム&ラッキー・マッキー/金子浩一訳『わたしはサムじゃない』(扶桑社文庫)

外国の作家で唯一読んでいるケッチャム

『オフシーズン』『隣の家の少女』など、まがまがしく、臭うような、それていて妙な爽快感のある不思議な小説。

なぜかというと、そこに真実が描かれているからとしか言いようがない。一番こわいのは誰なんだ、と。

本書では心理に重きを置きながら、肉体的な装置も配備されている。わたしはだれ?あなたはだれ?のはざまでも蠢く人間の情念。

願いごとをする時は、兄弟、気をつ