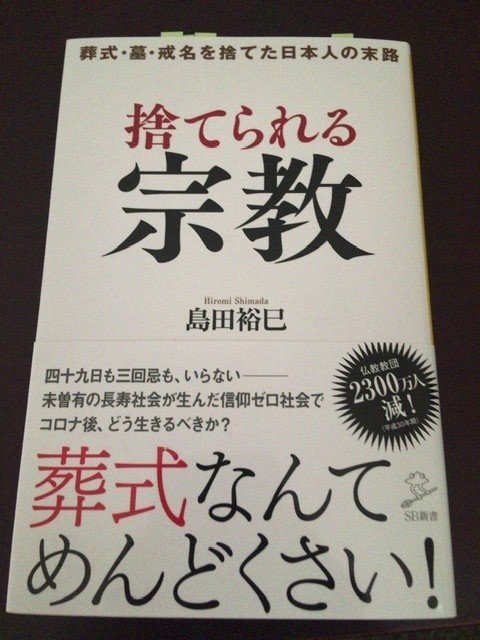

サブカル大蔵経266島田裕巳『捨てられる宗教』(ソフトバンクSB新書)

私自身オウム真理教の事件の際に社会的な死を経験した。勤めていた大学を辞めなければならなくなったし、仕事がほとんどない状態が10年近く続いた。p.123

仏教界の人々も葬儀業界の人々も葬式の簡略が著しく進んだのは『葬式は、要らない』が出たせいだと今でも私を批判する。p.134

島田裕巳さんにプロレスラー魂を感じます。いや、ミスター高橋イズムかな…?オウム発言で業界からも現場からも追われ、雌伏のち文筆で大逆転。なんか、芸人がYouTuberに転身して成功したかのよう。ならば、今こそ僧侶側も島田さん側とコラボすべきだと思う。

もしかしたら、コロナウィルスの流行は宗教に止めを刺すことになるのではないか、そんな予感さえしてきた。p.8

人類は宗教を捨てようとしている。p.244

だんだんとスケールが大きくなってきている諦観あふれる言葉の数々。言ってる内容は結構正しいと思うんですけど、端々に恨みや悪意があるのが何気に可愛いと思うんですが…。今こそ宗教業界はあらためて、講演をお願いしてほしいなぁ。

ヨーロッパの教会が売却される例。最も多いのはイスラム教のモスクになる場合である。p.20

キリスト教もヤバいんですね。それはかなりのスケールですね。ローマ法王の選び方もそれを踏まえているとのこと。

歳をとると、自分の骨が撒かれようと、箱に入れられようと、そうしたことに対する関心が薄れていくようだ。p.37

本当にそうなのかな?背反して揺れ動きますけどね。

立正佼成会は600万人から200万人。霊友会は300万人から100万人。PLは200万人から70万人。新宗教の信者の振り方凄まじい。p.75

既存仏級側からみたら、ヨーロッパのキリスト教も、新興宗教も、皆減ったのが言い訳になるのかもしれませんね。

女性の40代が37%、極楽浄土を信じている。p.119

なぜか、この世代だけ。不思議。雑誌でスピリチュアルな特集してたのか、拠り所を求める、新しいロマン世代なのかな?

一旦施設に入ってしまえば、社会から切り離される。それは社会的な死に他ならない。その点は「施設に送る」と言う表現に示されている。そこには「あの世に送る」というイメージが重ねられている。人生110年時代においては、肉体的な死の前に、こうした社会的な死が待ち受けている。施設に入った段階で、既にその人間は現世とは異なる世界に送り込まれている。あの世が前倒しされるようになったのだ。p.124

たしかに今、自分の父がその状況です。死が、あの世が前倒しか…。

簡単に言ってしまえば、日本のような超長寿社会において、葬式はほとんど意味を持たなくなっているのだ。p.128

たしかに意味合いは変わってきていて、「すます」感じかもしれません。逆に、よりあきらかになってきたこともある気がします。一見かたちは簡略化されたようでも、だからこそ現場では、遺族の中でさまざまな感情の揺れがあり、葬儀後もそれが意味を持ち続けています。

死生観の根本的な転換。なかなか死ねないと言う悩み。人生はこなすものになった。p.134・137

長寿社会における医療と葬儀の役割。もう突入してますね。自然のバランス的にうまく収斂していくような気がしてます。

本を買って読みます。